作者简介:陈凌云 工程师,1986年生,2009年毕业于长江大学资源勘查工程专业,现在中国石油渤海钻探油气合作开发分公司地质研究院从事地震地质综合研究工作。通信地址:300457 天津市开发区第二大街83号(中国石油天津大厦)。电话:(022)66332703。E-mail:chenlingyun@cnpc.com.cn

苏25区块位于苏里格气田中北部,经过多年开发,目前富集区井网基本完善,区内优质资源基本动用,可供钻探的目标很少,而富集区外围钻探程度相对较低,未动用储量品质差、落实程度低,稳产形势日趋严峻。为了提高开发效益,助推区块实现稳产开发,应用测井、地震、生产动态等资料对开发成熟区进行地质解剖,总结储集层地震响应特征,应用地震属性分析、河道砂体刻画等手段进行储集层预测;通过波阻抗反演、烃类检测的地震融合属性体协同约束建立地质模型,实现了三维地震资料在建模中的应用,进而分析有效储集层空间展布特征和分布规律,评价优选可建产有利区,取得了较好的钻探效果。

Su 25 block is located in the middle and north part of Sulige gas field. After years of development, the current well pattern in the enrichment area is basically perfect, the high-quality resources in the area are basically used, and few targets are available for drilling. However, the degree of drilling in the periphery of the enrichment area is relatively low, the quality of nonproducing reserves is poor, the degree of implementation is low, the situation of stable production is becoming increasingly serious. In order to improve development benefits and promote the stable production development of the block, the well logging, seismic and production dynamic data are used to carry out geological anatomy of developed areas and summarize the seismic response characteristics of the reservoirs. Seismic attribute analysis, channel sand body characterization and other means were applied to predict reservoirs. The geological model was established through the coordinated constraint of seismic fusion attribute body of wave impedance inversion and hydrocarbon detection, and the application of 3D seismic data in modeling was realized. The spatial distribution characteristics and distribution laws of effective reservoirs were further analyzed, favorable areas for productivity construction were evaluated and optimized, and good drilling results were achieved.

苏25区块位于苏里格气田中北部, 其主要构造特征为一宽缓的西倾单斜, 坡降3~10 m/km; 单斜背景上发育多排北东-南西走向的低缓鼻隆, 幅度10~20 m。根据不同构造部位钻井资料研究表明, 苏里格气田气藏分布受构造影响不明显, 主要受砂岩的横向展布和储集物性变化所控制[1]。

苏25区块上古生界地层自下而上发育着石炭系本溪组以及二叠系太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组, 总沉积厚度在700 m左右, 其主要含气层段位于下石盒子组和山西组, 目的层埋藏深度在3 200 m左右, 为砂泥岩地层。该区块气藏分布严格受这套砂岩的横向展布和储集物性变化所控制, 是一个低压、低孔、低渗透、低丰度且以河流砂体为主体储集层的大面积分布的岩性气藏[2]。

经过多年开发, 苏25区块共完钻井位450口, 富集区井网基本完善, 可供钻探的目标很少, 而富集区外围钻探程度相对较低, 储集层横向相变较快, 气层比较分散, 钻探难度较大, 为了提高开发效益, 通过井筒与地震资料紧密结合, 应用地震属性分析、烃类检测等技术确定目的层段储集层砂体空间展布特征和分布规律, 评价有利含气目标区进行产能建设部署, 实现区块持续稳产开发。

综合苏25区块地震、测井及地质资料展开精细地质研究, 总结储集层岩性、电性、物性及地震响应特征, 在井筒与地震资料相结合的情况下, 通过对开发成熟区进行地质解剖确定地震属性与储集层展布特征的对应关系, 选取相关性强的地震属性结合沉积相分布规律作为约束条件, 建立地质、地震相互融合的三维地质建模, 进行有效储集层砂体空间展布的预测和描述, 配合储集层含气性预测技术开展综合评价, 优选有利建产区, 为储量计算和井位部署提供重要依据。研究流程如图1所示。

苏25区块主要目的层是上古生界下石盒子组盒8段, 其次为山西组山1段。盒8段属于辫状河沉积体系, 发育有河道和漫滩亚相, 主要沉积微相类型有河床滞留、心滩和废弃河道; 山1段属曲流河三角洲平原亚相, 主要沉积微相类型有曲流河分流河道、天然堤、决口河道、决口扇、河间洼地等。

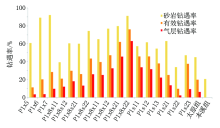

砂体总体具有“ 纵向多层叠置、平面复合连片” 的特征, 孔隙度分布区间为7%~11%, 峰值为9%; 渗透率主要分布区间为0.1~3.0 mD, 峰值为0.63 mD。苏25区块纵向多层含气, 单层有效厚度较薄, 整体盒8下段有效储集层分布较连续, 盒8上、山1段分布相对孤立。有效储集层以气层为主, 含部分差气层及含气层, 水层比较少见。从有效储集层钻遇率看(图2), 主要目的层为盒8段及山1段, 且在盒5、盒6、盒7以及山2段、太原组均有气层发现, 但细分层位的气层钻遇率均在20%以下, 气层钻遇率超过50%的只有盒8下22。有效储集层发育与储集层物性呈较好的正相关关系, 整体上北部物性好于南部。

为进一步研究储集层地震响应特征, 将过井地震剖面特征与岩性地质剖面进行对比, 确定各种岩性组合在地震剖面上的响应特征, 不同的岩性组合在地震剖面上地震响应特征不同, 井震结合对地震剖面进行对比追踪解释, 可以初步确定不同的岩性组合在平面上的分布趋势, 来推测河道砂体横向展布特征及其地震响应关系, 进一步与单井各种电测曲线进行相关性拟合, 优选与有效储集层具有较好相关性的地震属性数据体。

1.3.1 储集层地震响应特征

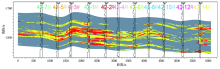

由合成地震记录标定结果可知, 盒8上段至山1段地层在地震剖面上的反射一般包括“ 两谷一峰” , 随着岩性及含气性变化, “ 两峰一谷” 反射同相轴的振幅强弱、频率及连续性在横向上也发生变化。苏25区块内盒8段至山1段单砂体厚度变化较明显, 从几米到十几米不等, 而由于该区地质条件的限制, 通过精细目标处理技术重新处理的二维地震资料在主要目的层盒8段至山1段视主频在35 Hz左右, 地震资料能分辨的地层厚度在30 m左右, 显然单砂体在地震剖面上难以分辨, 因此, 本次研究以盒8上段、盒8下段及山1段的大套砂体为出发点分析各层砂体的发育程度及其地震响应关系。

根据该区的地震资料, 将剖面上含气井的地震反射特征分为五类, 分别为强振幅反射、较强振幅反射、中振幅反射、较弱振幅反射及弱振幅反射。在此基础上, 对区内所有含气井地震反射特征进行分层系统计(表1), 以确定区内有利的地震反射类型[3]。

| 表1 苏25区块含气井剖面特征统计 |

从统计结果可以看出, 不同的层位中有利地震反射特征不同。盒8上段含气井地震反射特征主要以弱振幅反射与较弱振幅反射为主(表1), 占该层含气井总量的85.9%, 同时伴有少量中振幅反射, 几乎没有较强振幅反射与强振幅反射。盒8下段含气井地震反射特征主要以较弱振幅反射、中振幅反射及较强振幅反射为主(表1), 占该层含气井总量的87.6%, 弱振幅反射与强振幅反射少见。山1段含气井地震反射特征则以中振幅反射与较强振幅反射为主(表1), 占该层含气井总量的68.9%, 同时伴有少量强振幅反射, 弱振幅反射与较弱振幅反射少见。

此外, 当地震记录经过含油气的地层时, 地震记录的低频段能量会相对增强, 而高频段能量相对减弱, 即“ 低频共振、高频衰减” , 故砂岩储集层含气后, 与相邻不含气地层在地震剖面上会表现为地震反射强度的变化(强振幅反射减弱, 弱振幅反射增强)[1], 产能较好的气层很少出现特别强或特别弱的地震反射。地震波形的总体变化与岩性和岩相的变换密切相关, 通过对地震波形进行有效分类, 找出波形变化的总体规律, 从而达到认识地震相变化规律的目的, 为有效储集层分布特征分析打下基础。

1.3.2 波阻抗反演属性体分析

对工区内所有井的声波、密度、电阻率及中子孔隙度的测井响应特征进行综合对比分析, 本区气层的主要电性特征为低自然伽马、相对低密度(与致密砂岩比)、低补偿中子; 高电阻率、高时差; 大幅度自然电位异常, 气层速度特征表现为低速, 与干砂岩有明显的速度差异, 含气层速度较气层高, 与干砂岩接近。纯泥岩的速度范围与气层速度范围重叠[4]。气层密度特征较含气层、干砂岩、泥岩明显的降低, 各种岩性的速度、密度及波阻抗范围见表2。

| 表2 三维区块岩石物理参数统计 |

通过波阻抗反演数据体与单井各种电测曲线进行相关性拟合, 发现波阻抗数据体与自然伽马GR具有较好的相关性, 两者呈较明显的负相关关系。通过GR与孔隙度的相关性分析, 得出两者也具有较明显的负相关关系, 且可以较好地区分气层、差气层及干层等信息。

工区属性建模策略主要是以井震结合、动态修正的方法对25区块的属性分布、有效储集层展布进行建模。关键在于利用地震、测井成果建立融合属性体, 并在变差函数分析的基础上, 约束建立三维孔隙度、渗透率、含水饱和度及有效储集层模型。

1.4.1 约束条件分析

为了充分应用地震在储集层横向预测中的作用, 选取与测井GR曲线具有较好相关性的波阻抗反演数据体约束建立GR的三维属性体, 再用GR属性体约束建立孔隙度、渗透率、含水饱和度等参数模型。

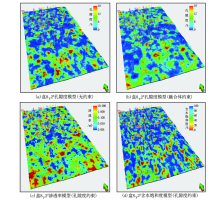

首先, 采用神经网络技术进行GR场的反演, 先输入GR曲线与波阻抗数据体, 匹配训练对, 形成学习样本集, 建立一系列与实际测井GR相近的地震特征, 以此为标准反演GR。通过分析, 采用神经网络技术反演得到的数据体更能反映砂岩在三维空间的展布。盒8上、盒8下、山1段的烃检含气性预测数据体更能反映有效砂体在平面的展布, 因此以含气性检测数据作为协同约束条件, 采用序贯指示方法对反演的GR数据体进行修正, 得到波阻抗、烃检双重约束的地震融合属性体, 用以约束属性建模(图3)。

1.4.2 变差函数分析

在进行属性建模前要对粗化的孔隙度、渗透率、含水饱和度数据进行质量控制, 去除奇异值, 并对其进行数据变换及变差函数分析。

(1)数据变换:主要为截断变换, 即截除一些由于测井解释造成的异常低值和异常高值, 使井参数符合正常分布。对于渗透率而言, 一般要对其进行对数变换, 建模后, 再进行反变换[2]。

(2)正态得分变换:序贯高斯模拟方法要求模拟的参数具有正态分布特征, 因此首先对孔隙度、渗透率等属性参数进行正态得分变换, 使其符合高斯分布, 建模后进行反变换。

变差函数是区域化变量空间变异性的一种度量, 反映了空间变异程度随距离变化的特征。变差函数强调三维空间上的数据构形, 从而可定量地描述区域化变量的空间相关性, 即地质规律所造成的储集层参数在

空间上的相关性[3]。变差函数的变程大小不但能反映某区域化变量在某一方向上变化性的大小, 而且能大体上反映出区域化变量的载体(如储集层砂体)在这个方向上的平均尺度, 因此可以利用变程来反映储集层参数的影响范围[4], 从而达到预测砂体大小及分布规律的目的。变差函数曲线分析目的就是找出适合的变程值。

主要含气层位孔隙度、渗透率、含水饱和度的变差函数分析, 各属性参数相应的主变程、次变程、垂向的值表征了各属性参数在水平方向及垂直方向的非均质性。一般变程越大, 非均质性越弱; 变程越小, 非均质性越强。

对每一种属性进行细分层位的数据变换及变差函数分析后, 利用波阻抗、烃检双重约束的地震融合属性体作为协同约束条件, 采用序贯高斯模拟方法, 约束建立孔隙度模型。

模拟结果显示, 苏25区块整体储集层非均质性较强, 采用融合体约束建立的孔隙度模型与地震预测结果趋于一致, 同时符合精细地质研究的认识。渗透率及含水饱和度模型则以孔隙度作为协同约束条件, 在变差函数分析的基础上, 采用序贯高斯模拟方法约束建立(图4)。

1.4.3 有效储集层模型

有效储集层模型(NTG模型)的实现是地质建模中非常重要的一个环节, 它对模型的地质储量、储集层的连通关系等都有非常大的影响[4]。由于苏25区块各细分层位净毛比多小于50%, 总体呈现厚砂薄储的特征, 有效储集层规模小, 连通性较差, 如何实现有效储集层建模, 是实现该区精细地质建模的关键。本次建模根据区块有效储集层下限标准, 设置孔隙度> 5%、渗透率> 0.1 mD、含气饱和度> 55%的网格为有效网格, 赋值为1, 其他为无效网格, 赋值为0, 据此建立了有效储集层分布模型。从有效储集层的分布上看, 其分布与单井解释的气水层分布较吻合, 井间分布受沉积、储集层展布控制明显, 分布概率与单井一致(图5)。

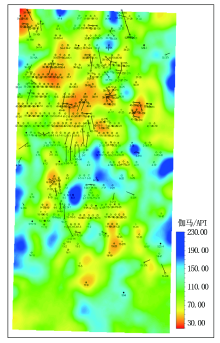

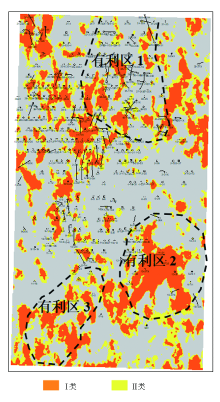

有利区圈定以主力含气层段盒8、山1段Ⅰ 、Ⅱ 类有效储集层分布为基础, 参考单井初期日产气量、累产气量分布等动态分析成果综合确定。合计优选有利目标区3个(表3、图6), 共217.6 km2, 新增可动用地质储量112× 108 m3, 平均储量丰度1.02× 108 m3/km2。

| 表3 有利区评价情况统计 |

有利目标区1:位于工区东北部, 主要目标层位为盒8段, 面积100.8 km2, 合计新增可动用地质储量51× 108 m3, 平均储量丰度1.01× 108 m3/km2。该区整体位于苏25区块两大主体河道的东北支, 有效储集层以Ⅰ 类为主, 连片发育, 区内单井生产效果较好。

有利目标区2:位于工区中南部, 主要目标层位为盒8、山1段, 面积72.1 km2, 合计新增可动用地质储量33× 108 m3, 平均储量丰度1.10× 108 m3/km2。该区为苏25区块目前的主体开发区, 井网较完善, 地质认识较清楚, 区内高产气井相对较多。该区整体位于苏25区块两大主体河道的北部汇聚带, 有效储集层以Ⅰ 、Ⅱ 类为主, 连片发育。

有利目标区3:位于工区西南部, 主要目标层位为盒8段, 面积44.7 km2, 合计新增可动用地质储量28× 108 m3, 平均储量丰度0.95× 108 m3/km2。该区处于有利沉积相带和储集层发育带上, 河道砂体发育, 储集层物性较好。中西部富集区盒8段地震相振幅变化大, 连续性较差, 目的层储集层较发育。根据AVO剖面分析, 目的层远近道振幅变化大, 局部含气性指示明显。

通过有效砂体空间展布分析, 优选有利目标区, 优化井位部署, 2018-2019年在苏25区块共部署直丛井井位54口, 目前完钻井位36口, 静态Ⅰ +Ⅱ 类井比例达到94.4%, 在区块稳产期保持了较高的开发指标。

在常规地质手段难以分析、识别气藏有效储集层空间展布特征的情况下, 通过应用井震融合、协同约束建立随机地质模型, 实现二维地震资料在苏25区块建模中的成功应用。结合钻井、测井及试井等资料的分析和研究, 刻画有效砂体空间展布, 优选有利区进行井位部署取得较好的钻探效果, 为当前实现增储挖潜、寻找剩余气分布提供技术支撑。

(编辑 李特)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|