作者简介:杨廷红 工程师,1968年生,1989年中专毕业于长庆石油学校石油地质专业,2009年专科毕业于西南石油大学油气地质与勘查技术专业,现在川庆钻探公司地质勘探开发研究院主要从事现场录井技术管理工作。通信地址:610051 四川省成都市建设北路一段83号。电话:(028)86015025。E-mail:yangth-sc@cnpc.com.cn

川西北地区双鱼石构造因钻井新技术的应用和复杂的地质构造,致使岩性识别和层位判断变得十分困难,同时传统录井分层卡层技术的局限和钻井工程对栖霞组固井的严格要求,这些都对栖霞组固井层位的准确卡取带来极大挑战。为解决这些不利因素带来的困难,该区块普遍利用岩屑自然伽马能谱和元素录井技术选取岩屑自然伽马总量及元素Ca、Mg、Si、Sr、Ba、K、Th等参数,对茅口组岩性的微观特征和地层化学特征进行识别,利用标识出的特征层对茅口组进行跟踪对比,其中第三特征层岩屑自然伽马为“箱状”中高值;造岩元素Ca呈箱状高值,元素Si虽明显高值,但具“拖尾”趋势,表征沉积物成熟度的K/Th比值大于0.15,呈明显的高值。该层底即茅口组底,以岩屑自然伽马和K/Th比值下降、元素Si“拖尾”为特征与下伏栖霞组分层,为栖霞组固井卡层提供可靠的技术手段,取得了双鱼石构造二叠系栖霞组固井卡层准确率100%的良好效果。

Due to the application of new drilling techniques and complex geologic structures in Shuangyushi structure in the northwestern Sichuan, it is difficult to identify lithology and determine the horizon. Meanwhile, the limitation of horizon division and determination in traditional mud logging and the strict requirements of drilling engineering on the cementing of Qixia Formation have brought great challenges to the accurate determination of cementing horizon of Qixia Formation. In order to solve the difficulties caused by these unfavorable factors, cuttings natural gamma spectroscopy and element logging techniques were widely used in this block to select the total natural gamma of cuttings, elements of Ca, Mg, Si, Sr, Ba, K, Th and other parameters to identify lithology microscopic features and formation chemical characteristics of Maokou Formation. The identified diagnostic horizons were used to track and compare the Maokou Formation, among which the cuttings natural gamma of the 3rd diagnostic horizon was box-like medium and high values, the rock-forming element Ca showed a box-like high value, while the element Si was obviously high value, but it had a trailing trend, and K/Th characterizing the maturity of the sediment was greater than 0.15, showing an obviously high value. The bottom of this layer is the bottom of Maokou Formation, it is stratified with the underlying Qixia Formation with characteristics of the decrease of cuttings gamma and K/Th, and the trailing of element Si. It provides reliable technical means for determining cementing horizon of Qixia Formation, and achieves a good effect of 100% accuracy for determining cementing horizon of Permian Qixia Formation in Shuangyushi structure.

自2014年ST 1井发现栖霞组气藏以来, 双鱼石构造便作为川渝地区天然气接力区块进行了大力的勘探开发。该区块二叠系茅口组和栖霞组分属两个不同的压力系统且压差较大, 其地层压力系数分别为1.8和1.3, 为封隔不同压力系统, 避免发生“ 因漏转喷” 的井控风险, 设计要求进栖霞组顶2~3 m固井, 甚至有的井设计在茅口组底部固井。所以, 茅口组底界井深的卡取显得尤为重要。

川西北地区二叠系整体为均斜台地沉积, 沉积了一套由深水低能型富含泥机质的灰岩向浅缓坡环境的浅色微晶生屑灰岩变化的碳酸盐岩地层。栖霞组上覆地层为茅口组, 其岩性以灰岩为主, 颜色总体呈上浅下深, 由于发生过多次次级海水的升降, 其沉积物中的微量成分和沉积环境的地化指标有所差异。目前录井现场分层卡层技术比较单一, 不能满足栖霞组固井卡层的需要。本文尝试通过岩屑自然伽马能谱和元素录井技术探索在不同沉积环境条件下, 茅口组沉积物质的微观特征和地层化学特征, 以发现具有明显标志的特征层, 利用这种特征层对茅口组地层进行对比分析, 为卡准栖霞组固井层位提供可靠依据。

双鱼石构造中深层均为断层发育的断皱带, 具有褶皱幅度大、形态复杂的特点。构造西侧发育有对区域构造具控制作用的逆断层, 呈北东-南西向延伸, 其长度近180 km, 断距600~1 500 m, 倾角30° ~40° 。其东侧下盘具有明显的牵引断凹特征, 受印支和喜山两期构造运动挤压, 伴生形成与构造走向大体平行展布的断层多达59条, 主要断开二叠系、三叠系地层。如此复杂的构造形态, 易导致地层层序混乱, 严重影响层位的跟踪和判断。如ST 3井飞仙关组与长兴组钻遇断距为65 m的断层, ST 7井吴家坪组与茅口组钻遇断距达100 m的断层, 而位于构造西侧的ST 9井甚至缺失须家河组地层, 并且在嘉陵江组-飞仙关组钻遇揉皱、断层和陡带等复杂地层。

为了提高机械钻速、缩短建井周期、减少钻井风险, PDC钻头得到大量使用。由于钻屑细小, 且颜色失真、结构破坏, 给传统岩屑鉴定带来较大困难。尤其是在依靠地层微观特征进行层位跟踪的情况下, 给层位判断带来较大挑战。如前所述, 双鱼石构造茅口组发生过多次次级海水升降旋回, 导致沉积物中泥质、有机质含量和地层化学特征存在差异, 而这些差异特征往往就是进行茅口组层位跟踪对比, 乃至是栖霞组固井卡层的关键。但在PDC钻头钻进的情况下, 这些微观特征靠传统的录井技术根本无法识别, 严重影响对茅口组的岩性鉴定和地层跟踪对比, 容易导致栖霞组固井卡层失误。

传统分层卡层技术主要是以岩性鉴定为基础, 辅以钻时、碳酸盐岩分析、录井显示资料进行分析对比的技术。在该区块茅口组除顶部见一块状低钻时特征外, 其余井段的钻时曲线形态各异, 且无明显可对比的特征钻时, 同时受到控时钻井措施和调整钻井参数等因素影响, 降低了钻时的适用性; 碳酸盐岩分析技术受岩屑中杂质和钻井液材料成分影响, 导致其数据失真, 所以仅参考白云石和酸不溶物含量进行岩性定名准确性较差; 同时茅口组一般用密度1.90~2.05 g/cm3的钻井液钻进, 虽可见不同类型的显示, 但其显示分布位置不一。由此可见, 采用钻时、碳酸盐岩分析、录井显示等资料卡层的可比性差、参考性不强。

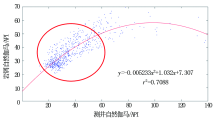

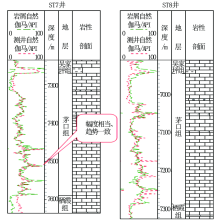

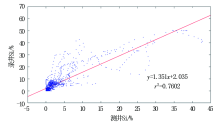

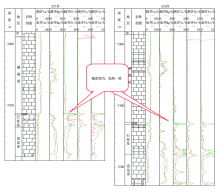

岩屑自然伽马能谱录井技术是利用能谱分析方法将测得的铀、钍、钾混合谱进行解析, 从而确定岩样总伽马以及铀、钍、钾分量值的一种录井技术。其测量原理与测井自然伽马能谱相同, 可以进行现场岩性解释和层位划分等方面的应用。对ST 7井和ST 8井的岩屑自然伽马与测井自然伽马数据分析可知, 两者相关性好, 相关系数高达0.7~0.8(表1)。从拟合图也可以看出(图1、图2), 两者大多数数据处于拟合曲线的直线段上, 同时通过岩屑自然伽马与测井自然伽马对比图可见, 两者变化幅度相当, 变化趋势的一致性也较好(图3)。

| 表1 自然伽马相关性分析 |

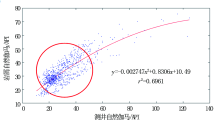

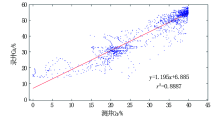

岩屑元素录井技术是以岩石地球化学理论为基础, 应用岩石X射线荧光分析, 测量岩石中不同元素含量的技术。元素录井能够灵敏地捕捉到地层变化的信息, 通过不同元素含量的变化, 可以进行岩性解释、地层判别以及岩相古地理研究等方面的应用[1, 2]。根据ST 7井和ST 8井栖霞组-泥盆系的录井元素和测井元素Ca、Si、Al、Fe等数据进行相关性分析, 除ST 7井Al元素相关系数小于0.5外, 其余元素相关系数大多大于或接近0.8(表2)。从元素Ca、Si拟合图也可以看出(图4、图5), 两者线性关系好, 同时从两者对比图可见, 其曲线变化幅度相当, 变化趋势一致性较好(图6)。

| 表2 元素相关性分析 |

双鱼石构造栖霞组上覆地层为茅口组, 所以栖霞组的固井卡层就是准确进行茅口组层位跟踪, 卡准茅口组底界井深的工作。

双鱼石构造茅口组经历了两次不同级别的海进海退过程, 分别发生在茅口组初期-中期和茅口组晚期, 受东吴运动影响, 该区缺失茅口组晚期(茅四段)地层。在经过栖霞组晚期海平面下降后, 茅口组早期海平面快速上升, 陆源物质快速沉积, 形成了一套深水低能型富含泥质、有机质的碳酸盐岩; 茅口组中期海侵达到高潮, 沉积区水体最深, 该期间发生的次级海水升降, 导致沉积物中泥质和有机质含量发生差异; 茅口组中晚期, 海平面有所下降, 沉积水体能量变强, 沉积物纯度较高, 夹燧石条带, 局部见白云化作用[3](图7)。

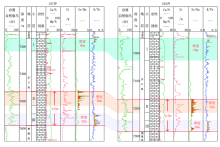

根据双鱼石构造茅口组沉积旋回可知, 茅口组地层在岩性方面为大套灰岩, 下部含有机质和泥质, 上部夹燧石条带且局部见白云化作用; 在沉积环境方面, 茅口组水体经历了一次由浅变深再变浅的过程; 在沉积物地化指标方面, 茅口组沉积初期, 沉积物搬运距离短, 其成熟度较低, 而茅口组中期处于最大海侵期, 此时沉积水体最深。根据这些岩性、沉积环境及沉积物地化特征, 选择岩屑自然伽马和元素Ca、Mg、Si、Sr、Ba、K、Th等参数进行茅口组特征层识别, 并将茅口组地层划分出三个特征层。栖霞组固井卡层就是利用茅口组的岩屑自然伽马和元素特征层进行层位跟踪的方法。现将这三个特征层分述如下。

第Ⅰ 特征层:位于茅口组顶部, 岩性为一套质纯色浅灰岩, 局部少见白云化作用, 底部含硅质, 受东吴运动影响, 其厚度变化较大, 一般厚40~80 m, 局部厚达110 m。岩屑自然伽马以低平“ 箱状” 为特征, 其值一般为10~20 API; 造岩元素Ca呈“ 箱状” 高值, 局部少见元素Mg, 元素Si整体为低值, 仅在底部出现异常, 呈“ 尖峰状” 高值(图8)。

第Ⅱ 特征层:位于茅口组中下部, 相当于茅口组海侵高潮阶段, 层顶距茅口组底约120 m, 该层分布稳定, 岩性为深色灰岩, 含泥质和有机质较丰富, 厚度一般40~50 m。岩屑自然伽马明显高于上下邻层, 为中高值“ 箱型或钟型” 特征, 其值一般为40~100 API; 造岩元素Ca变化不明显, 但元素Si呈明显上升趋势, 由于该层为茅口组水体最深期, 表征水体深度的元素Sr/Ba比值大于1, 且明显高于上下邻层, 曲线形态相为一“ 锯齿状” 高值(图8)。

第Ⅲ 特征层:位于茅口组底部, 相当于茅口组海侵初期, 岩性为深色灰岩夹泥质条带, 泥质和有机质含量丰富, 该层厚度稳定, 一般40 m左右。岩屑自然伽马与第Ⅱ 特征层相似, 为“ 箱状” 中高值, 一般为40~100 API; 造岩元素Ca呈“ 箱状” 高值, 元素Si虽明显高值, 但具“ 拖尾” 趋势, 由于茅口组海侵时水体快速上升, 陆源物质迅速沉积, 沉积物搬运距离较短, 其成熟度较低, 所以表征沉积物成熟度的K/Th比值大于0.15, 呈明显的高值。该层底即茅口组底, 以岩屑自然伽马和K/Th比值下降、元素Si“ 拖尾” 为特征与下伏栖霞组分层[4, 5, 6](图8)。

应用岩屑自然伽马能谱和元素录井技术, 对双鱼石构造ST 10、ST 12、ST 101和SY 132井4口井分别进行了茅口组地层层位跟踪, 茅口组底界井深与测井分层误差普遍小于5 m, 栖霞组固井卡层准确率达到100%(表3)。

| 表3 双鱼石构造茅口组分层对比 |

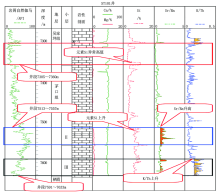

现以ST 101井栖霞组固井卡层为例, 将岩屑自然伽马能谱和元素录井技术应用情况简述如下。

ST 101井位于双鱼石-河湾场构造带ST 1井区东北部, 由于茅口组-栖霞组地层压力存在高低压转换, 为防止发生“ 因漏转喷” 的井控风险, 设计要求进栖霞组顶2 m固井。该井自长兴组开始进行岩屑自然伽马能谱和元素录井, 从图9可以看出, 进入茅口组井段7 305~7 360 m, 岩屑自然伽马呈明显的低平“ 箱状” 特征, 同时底部见一元素Si“ 尖峰状” 高值, 与邻井第Ⅰ 特征层相符; 继钻至井段7 513~7 557 m发现岩屑自然伽马呈明显上升趋势, 由40 API升至80 API, 为“ 钟型” 高值特征, 同时元素Si也由4%升至10%, 上升趋势明显, 尤其是表征水体深度的Sr/Ba由0.5升至1.5, 局部高达3, 较上部地层明显上升, 该段厚44 m, 从岩屑自然伽马和元素特征及地层厚度分析, 与邻井第Ⅱ 特征层相符; 继续钻至井段7 591~7 633 m发现岩屑自然伽马和元素Si整体呈“ 块状” 高值, 且底部具下降趋势, 但反映沉积物成熟度的K/Th比值由0.1升至0.2, 升高趋势明显, 该段厚42 m, 从岩屑自然伽马和元素特征及地层厚度分析, 与邻井第Ⅲ 特征层可比性好。根据岩屑自然伽马和元素录井的三层特征层的对比分析, 确定茅口组底界井深为7 633 m, 其后钻至井深7 635 m进行中完测井, 测井解释茅口组底界井深为7 634 m, 与录井分层相差1 m。

岩屑自然伽马能谱和元素录井技术在双鱼石构造栖霞组固井卡层的现场应用证实, 岩屑自然伽马总量及元素Ca、Mg、Si、Sr、Ba、K、Th等特征参数能很好地反映茅口组地层微观特征和沉积环境指标, 应用这些指标对双鱼石构造茅口组地层进行跟踪分析, 为栖霞组固井卡层提供了可靠的技术手段。

(编辑 王丽娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|