作者简介:张建斌 工程师,1987年生,2008年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查工程专业,现任中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司中海油监督中心地质总监。通信地址:300459 天津市滨海新区海川路2121号渤海石油管理局C座。电话:(022)66502123。E-mail:zhangjb3@cnooc.com.cn

在油气井钻探过程中,迟到时间不准确会导致气测录井曲线出现异常,特别是在快速钻井条件下,气测录井曲线异常形态更为明显,容易导致对储集层及储集层流体性质的误判。通过分析迟到时间对气测录井数据影响机理及其对储集层流体解释的影响,确定了导致气测录井曲线异常的原因,提出了基于时间剖面与深度剖面参数特征对比的方法来校正迟到时间与气测数据,切实提高了气测资料在储集层流体解释评价中的可信度和录井综合解释的最终符合率。

In the process of well drilling, the inaccuracy of the lag time will lead to abnormality of gas logging curve. Especially under the condition of rapid drilling, the abnormal shape of gas logging curve is more obvious, which can easily lead to misjudgement of reservoir and reservoir fluid. By analyzing the influence mechanism of lag time on gas logging data and its influence on reservoir fluid interpretation, the causes for the abnormality of gas logging curve were determined,a method based on the comparison of parmeter characteristics between time profile and depth profile is proposed to correct the lag time and gas logging data, which effecticely improves the credibility of gas logging data in reservoir fluid interpretation and evaluation and the final coincidence rate of mud logging comprehensive interpretation.

气测录井可以随钻连续检测钻井液中烃类组分的含量, 是早期发现油气层的重要手段之一, 也是目前应用最为广泛的录井方法之一。气测数据作为发现及评价油气层的第一手资料, 在储集层流体解释、储集层界面识别以及生物降解程度分析等方面都发挥了重要作用[1]。气测录井资料质量直接影响钻探作业的进行以及油气层评价效果。理论上, 气测曲线形态特征是地层油气信息的客观反映, 但实际上, 由于气测数据的测量具有滞后性, 气测曲线易受迟到时间影响而出现异常形态, 若不能及时发现很容易造成对储集层及储集层流体性质的误判。为此, 通过对气测录井的基本原理以及常见气测曲线异常类型的分析, 深入剖析气测曲线异常形态的形成原因, 并提出相应的规避及校正方法, 提高了气测资料在储集层流体解释中的可信度, 同时提高了录井综合解释的符合率。

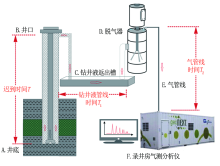

在钻井施工中, 气测数据的采集流程主要分为以下几个步骤(图1):(1)地层岩石被钻头破碎形成的岩屑及其内的油气等物质随钻井液从井底A上升返到井口B, 所需时间即为迟到时间T; (2)钻井液经高架槽C流至脱气器D处, 所用时间为钻井液管线时间T1; (3)气体经脱气器脱出通过气管线E到达录井房气测分析仪F, 所用时间为气管线时间T2。

录井系统记录的气测数据对应深度位置始终滞后于钻头钻进深度位置, 总的滞后时间为T+T1+T2。首先按时间顺序把采集到的气测数据连续保存在时间数据库中, 然后根据井深与滞后时间的关系从时间数据库读取对应气测数据, 从而建立井深与气测数据的对应关系。通常, 钻井液管线时间T1与气管线时间T2是相对稳定的, 而迟到时间T受井眼环空状态影响, 具有较大不确定性, 容易造成气测曲线的异常。

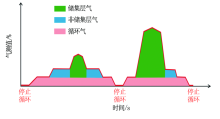

气测分析仪从钻井液中检测到的气测值主要由循环气、非储集层气及储集层气组成(图2)。循环气是指残留在钻井液中的烃类气体, 又可称为气测背景气。在钻进过程中, 地层岩石被钻头破碎成岩屑, 岩石孔隙中的烃类气体进入钻井液随之返出井口并被检测出来。储集层岩石与非储集层岩石所对应的气测值分别为储集层气与非储集层气, 因孔隙中所含烃类气体量存在差异, 在相同钻井条件下, 两者气测特征不同。一般情况下, 储集层气测值随储集层含油气性的变化而变化, 循环气与非储集层气则相对稳定。此外还有单根气、后效气、烃源岩气等, 在此不予过多论述。

根据大量实际钻井案例, 迟到时间对气测录井曲线形态的影响主要分为两种情况:第一种是匀速钻进条件下迟到时间的校正不准确导致气体与深度的错位; 第二种是非匀速钻进条件下, 如储集层的钻时相对更小的条件下, 迟到时间的校正不准确导致气体与深度的错位, 同时气测曲线的形态发生变化, 导致无法准确识别储集层及储集层流体性质。在实际钻井过程中, 第二种情况更为常见。

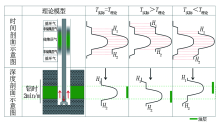

录井系统根据井深与滞后时间的关系从时间数据库读取每米地层对应气测数据, 从而建立井深与气测数据的对应关系(图3)。当实际的迟到时间(T实际)与理论计算的迟到时间(T理论)一致时, 录井仪录取的气测值与储集层相对应; 当T实际> T理论时, 储集层气还没有返出到井口, 录井系统按照理论计算的迟到时间提前录取了气测数据, 导致气测曲线相对于储集层井段向下错位; 同理, 当T实际< T理论时, 气测曲线相对于储集层井段会向上错位, 故以气测曲线形态作为储集层顶底深度判断依据就会产生误差。

在匀速钻进的情况下, 迟到时间的误差只会造成气测曲线在深度剖面上的上下平移, 而不会使气测曲线的整体形态及厚度发生变化。

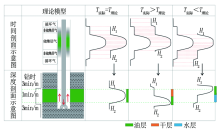

在通常情况下, 相对于非储集层而言, 储集层的可钻性更好, 其钻速要大于非储集层段的钻速。此时, 迟到时间的误差在造成气测曲线与储集层段错位的同时, 还会造成气测曲线整体形态及厚度发生变化(图4)。

假设在储集层段的钻时为1 min/m, 在非储集层段的钻时为3 min/m, 储集层段厚度为12 m。当T实际=T理论时, 气测曲线形态正常, 录井解释油气层12 m。当T实际> T理论时, 为便于计算, 假设T实际-T理论=6 min, 此时录井系统将会提前6 min在时间剖面上对储集层段气测值进行归位, 也就是将上部段用时6 min钻进的2 m非储集层气测曲线归位到储集层段的6 m中, 相应地也就将储集层段下部6 m的储集层气测曲线归位到下部非储集层段的2 m地层中, 造成气测曲线“ 缓升急降” 的异常特征。基于气测曲线与钻时综合分析, 上部解释干层6 m、下部解释油层8 m, 录井解释储集层变厚了, 但是油层的厚度相比实际变薄了。相反, 当T实际< T理论时, 假设T理论-T实际=6 min, 此时录井系统将会延迟6 min在时间剖面上对储集层段气测曲线进行归位, 也就是将储集层段6 m气测曲线归位到上部非储集层段的2 m中, 相对应地也就将下部非储集层段2 m的气测曲线归位到上部储集层段的6 m地层中, 造成气测曲线“ 急升缓降” 的异常特征。基于气测曲线, 录井解释上部油层8 m、下部水层6 m, 同样, 录井解释油层的厚度相比实际变薄了。

获取准确的气测数据是后期解释工作的基础, 气测录井曲线异常形态容易导致对储集层及储集层流体性质的误判, 所以必须保证迟到时间的准确性[2]。传统的迟到时间校正方法是通过投电石测返出电石气的时间来校正迟到时间, 但是该方法存在诸多弊端, 如电石气容易干扰油气显示判断, 气测基值较高时电石气不明显等[3, 4, 5, 6]。实际上, 在钻进过程中, 不同井段井眼扩大率是不断变化的, 所以需要实时跟踪迟到时间的变化。

通过气测曲线的特征校正迟到时间能做到实时校正, 因为气测数据在时间剖面上具有连续性, 即在正常的钻井液循环过程中, 气测分析仪能够持续检测到来自钻井液的油气信息。通常情况下, 储集层段气测值> 非储集层段气测值> 循环段气测值。通过时间剖面与深度剖面参数特征对比的方法, 在气测录井时间剖面上, 利用不同条件下气测值相对高低可以快速判断各深度对应的气测值及其对应时间点(图2), 对气测录井时间剖面细分出储集层段、非储集层段以及循环段, 并与系统计算的迟到深度进行对比, 即可快速判断迟到时间的误差量。

对于气测曲线已经产生异常的井段, 若无油气显示可以适当忽略, 而存在油气显示的井段必须进行迟到深度气测值校正, 以减小迟到时间误差的影响。

本文利用上述方法, 分别对非匀速钻进条件下实际迟到时间小于理论迟到时间和实际迟到时间大于理论迟到时间的两种情况进行迟到时间校正。

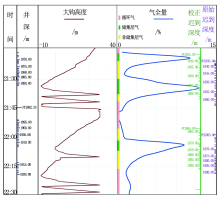

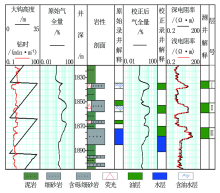

从BZ-X井气测录井时间剖面可以看出(图5), 在1 830~1 890 m井段钻遇3层较好油气层。从钻时数据可以看出, Ⅰ 号层(1 835~1 839 m井段)为储集层特征, 但Ⅰ 号层的迟到深度并没有对应储集层气测峰值, 而是相对滞后了3.5 min, 说明实际迟到时间比理论迟到时间小3.5 min。通过对气测形态分析可知, Ⅱ 号层(1 855~1 859 m井段)、Ⅲ 号层(1 871~1 874 m井段)同样滞后了3.5 min。由于砂岩储集层与泥岩夹层的钻时差距较大, 迟到时间的误差导致储集层段气测曲线整体向上错位同时变薄, 对储集层及储集层流体的解释产生了干扰。通过在时间剖面上校正迟到深度并重新读取气测值, 得到了校正后的气全量。校正后录井解释与测井解释符合度较高(图6)。

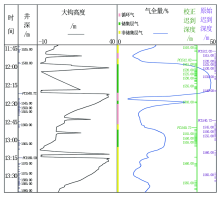

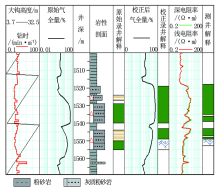

从SZ-Y井气测录井时间剖面可以看出(图7), 在1 512~1 560 m井段钻遇较好的油气层。当开始读取1 513 m气测值时, 气测曲线为下降趋势, 说明还处于循环气阶段, 证明实际迟到时间大于理论迟到时间, 通过气测曲线的分类以及与迟到深度对比发现实际的迟到时间相比理论值大5 min。导致储集层段气测曲线整体向下错位同时变薄, 对储集层及储集层流体的解释产生了干扰。通过在时间剖面上校正迟到深度并重新读取气测值, 得到了校正后的气全量。校正后录井解释与测井解释符合度较高(图8)。同时可以看出, 井段1 539~1 540 m、1 560~1563 m两个薄层钻进过程中, 前后均为循环气或高钻时地层气, 在时间剖面上形成了孤立的点, 可作为迟到时间对比的标准层。

迟到时间是影响气测录井资料应用的重要因素, 迟到时间校正不准确会导致储集层及储集层流体性质的误判。通过迟到时间对气测录井数据影响机理及其对储集层流体解释影响的分析, 确定了气测录井曲线异常的原因, 提出了基于时间剖面与深度剖面参数特征对比的方法来校正迟到时间与气测数据, 大幅提高了气测资料在储集层流体解释中的可信度, 同时提高了录井综合解释的符合率。

在钻进过程中, 井眼扩大率是处于动态变化的, 通过时间剖面与深度剖面参数特征对比, 把气测曲线分成储集层气、非储集层气及循环气等不同部分, 与系统计算的迟到深度进行对比可快速判断迟到时间的误差量, 可通过不断微调迟到时间来提高气测录井数据的质量。同时, 鉴于钻井液管线时间T1、气管线时间T2设置不合理对气测录井曲线所产生影响与迟到时间问题相似, 同样需要引起注意。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|