作者简介:方锡贤 工程师,1964年生,1985年毕业于广东石油学校石油地质专业,现在中石化华北石油工程公司录井分公司从事石油录井技术管理与研究工作。通信地址:473132 河南省南阳市油田大庆路。电话:(0377)63837228。E-mail:fan631128@163.com

泌阳凹陷孙岗地区断层众多,砂体发育,砂岩单层厚度较大,众多断层与发育的砂体结合,一方面形成众多断块,另一方面也导致断层封堵性较差,油气运移到该区后,大部分沿断层及砂体继续运移,只有部分残留下来成藏,形成“残余油层”。针对该类“残余油层”测井油水层电性不明显、油层岩屑与水层难以区分、不同断块气测组分响应特征不同、岩石热解录井分析值低等解释评价难题,提出了利用储集层厚度、岩性、砂泥岩组合、气测能量系数、录井曲线幅差形态及分析岩石热解数据完善邻区解释图板等多种方法,并取得了以下认识:(1)孙岗地区成藏主控因素是断层,其含油带较窄、含油面积小,单井钻遇油层少,且主要分布在断点以下150 m范围内,开展油气层解释需要首先确定断点位置;(2)开展油气层解释要精准分析地质录井剖面,明晰剖面岩性组合;(3)能量系数法及幅差形态法可用于此类油藏的解释评价;(4)应用岩石热解录井资料解释评价时,应选择能够相对较真实反映地层含油气情况的数据进行。

There are many faults in Sungang area. Sand bodies are developed and the thickness of single sandstone layer is large. Many faults are combined with developed sand body, on the one hand, many fault blocks are formed, on the other hand, the plugging property of fault is poor. After oil and gas were migrated to this area, most of them continued to move along faults and sand bodies, and only part of them remained to form reservoirs, forming residual reservoirs. Aiming at explanation and evaluation difficulties such as unclear electric property in oil and water layers of this type of residual reservoirs logging, the difficulty of distinguishing oil layer cuttings from water layer, different response characteristics of gas logging components in different fault blocks and low analytical value of rock pyrolysis logging, various methods such as reservoir thickness, lithology, sand-mudstone combination, gas logging energy coefficient and amplitude difference morphology of mud logging curve and analysis of rock pyrolysis data to improve the interpretation chart of adjacent area were introduced. Understandings obtained are as follows. (1)The main controlling factor for reservoir accumulation in Sungang area is faults, which have narrow oil-bearing zones, small oil-bearing areas. Few oil layers encountered in single wells, and they are mainly distributed within 150 m below the break point. To carry out the interpretation of oil and gas layers, break point location has to be determined first. (2)Accurate analysis of geological logging profile and clarified lithological combination of the profile are needed to carry out oil and gas layer interpretation. (3)Energy coefficient method and amplitude difference morphology method can be used for interpretation and evaluation of such reservoirs. (4)When rock pyrolysis logging data was used for interpretation and evaluation, data that relatively accurately reflects the hydrocarbon content of formation should be selected.

孙岗地区位于泌阳凹陷南部陡坡带东段的东部断裂带, 其圈闭类型为断层岩性圈闭, 砂体为来自北部的候庄辫状河三角洲前缘砂体, 断层为北东向断层。候庄砂体为泌阳凹陷最大砂体, 延伸到孙岗地区后仍十分发育, 单层砂岩厚度较大, 一般为5~20 m, 最厚达60 m, 发育的砂体与众多断层结合, 一方面形成众多断块, 另一方面导致断层封堵系数较低, 油气运移到该区后, 大部分沿断层及砂体继续运移, 只有部分残留下来成藏, 形成“ 残余油层” 。特殊的地质特点导致该区解释符合率低, 勘探效益低下, 成为测录井油气层解释的共同“ 难点” 区块。突破传统解释思维, 创新解释方法是提高该区地层解释水平的基础。

孙岗地区地层水矿化度较低, 地层水总矿化度最低为780 mg/L, 最高为6 540 mg/L, 氯离子含量75~1 730 mg/L。含油水层或油水同层的总矿化度介于4 490~10 590 mg/L, 氯离子含量介于279~1 928 mg/L。地层水总矿化度、氯离子含量普遍低于泌阳凹陷的其他地区。地层水矿化度较低但变化较大, 导致低阻水层与高阻水层并存, 影响测井解释评价油、水层的准确性。

统计孙岗地区试油资料, 获得工业油流的储集层电阻率≥ 60 Ω · m, 声波时差≥ 200 μ s/m, 但是部分试油为水层的储集层与获得工业油流储集层的测井曲线特征完全一致, 因而依据测井资料不能有效识别油水层。表1中B 443井与B 449 井为相邻的两口探井, 两井试油层测井曲线特征相似, 测井参数相近, 测井解释均为油层, 但B 443井Ⅷ 42小层与Ⅷ 22小层合试产油22.5 t/d, 产水7.5 m3/d; 而B 449井Ⅷ 102小层试油产水20.7 m3/d, 无油产出。

| 表1 B 443井与 B 449井试油参数对比 |

1.2.1 储集层物性较好导致岩屑录井含油级别降低

孙岗地区储集层岩性主要为砾状砂岩、含砾砂岩以及细砂岩, 粒径0.1~2.0 mm, 平均中值0.5 mm, 分选中等-好, 磨圆度多为次棱角状。主要胶结类型为孔隙型, 胶结物多为泥质和碳酸岩, 孔隙度8%~25%, 平均为15%左右, 渗透率10~1000 mD, 平均为180 mD。

较粗的粒径、较好的物性, 导致钻头破碎岩石后, 烃类物质在钻井液冲刷下容易脱离岩石, 油气显示级别下降。统计孙岗地区20口非大斜度、非PDC钻头钻进探井资料, 平均每口井岩屑录井见173.0 m/43层油气显示, 可见显示比较丰富, 但以荧光、油迹等低级别显示为主, 20口探井油气显示资料中, 荧光占50.0%、油迹占34.3%、油斑占13%、油浸及以上级别占2.7%。

1.2.2 能否获得工业油流与油气显示级别无相关性

通常认为, 录井油气显示级别高, 岩石中蕴藏的烃类物质较高, 试油(试采)获得工业油流的几率较高。但是这20口探井试获工业油流的储集层中, 44.4%为荧光显示、33.3%为油迹显示、11.2%为油斑显示、11.1%为油浸显示, 与传统认知相反。获得工业油气流的储集层以低显示级别为主, 是否获得工业油流与油气显示级别没有相关性。

1.2.3 油层及油水同层产液量与储集层厚度无关

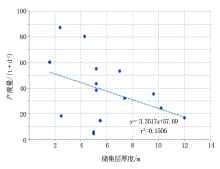

一般情况下, 在其他条件相同时, 油层(油水同层)产液量应与储集层厚度呈正相关, 但统计孙岗地区所有试油(投产)井层资料, 产液量与储集层厚度总体上不呈正相关, 反而呈逆相关, 即储集层厚度大, 产液量低(图1)。如B 160井Ⅳ 61-2小层, 储集层厚度仅2.4 m, 产液量为87.2 t/d; 邻层Ⅳ 72-3小层, 储集层厚度4.3 m, 产液量为80.4 t/d; Ⅳ 92-4小层, 储集层厚度7.0 m, 产液量为53.2 t/d。B 118井Ⅳ 61小层, 储集层厚度5.5 m, 产液量为18.9 t/d; Ⅴ 41小层 , 储集层厚度2.5 m, 产液量为18.2 t/d。

1.3.1 不同储集层的气测录井参数分异性差

同一产液性质不同储集层的气测录井, 不论是气测相对组分还是组分参数(参数比值)组合集中度很低, 离散度很高; 而不同产液性质不同储集层的气测录井, 不论是气测相对组分还是组分参数(参数比值)组合分异性很差, 没有明显界限。

1.3.2 不同区块气测成分构成不同

由于受断层、油源等多种因素的影响, 孙岗地区不同断块油层、油水同层等产油气层的气测组分特点完全不同。如B 118井油层气测组分基本齐全且符合地球化学规律, 即C1> C2> C3> C4; 而B 160井油层的气测组分不全且不符合地球化学规律, 即气测组分值基本接近, 没有明显变化或C1< C2< C3< C4[1]。

总之, 不同流体的组分平均相对含量变化没有一定规律, 相同流体在不同断块上气测组分构成没有一定规律。传统气测解释方法难以满足识别油层、油水同层与非油气层的需要。

1.4.1 资料不足

孙岗地区大部分井为二十多年前的探井, 没有进行岩石热解录井, 因此难以利用该区岩石热解录井资料分析油气水层在岩石热解录井资料上的响应特征。

1.4.2 岩石热解分析值偏低

由于砂岩十分发育, 总体粒径较粗且非均质性严重, 加之大斜度井、PDC钻头、高压喷射钻井等多种原因的影响, 导致岩石热解录井分析值总体偏低, 且同一层内分析值差异大, 选择真正反映储集层含烃量的分析值困难。

2.1.1 应用砂泥岩厚度辅助判断储集层流体性质

孙岗地区断块砂体较为发育, 分析实钻砂泥岩厚度有助于判断储集层流体性质。

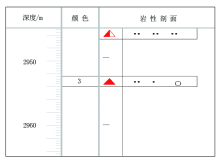

(1)“ 泥包砂” 组合有利于形成油层:与厚层砂岩夹薄层泥岩的“ 砂包泥” 组合获得工业油流几率低相反, 厚层泥岩夹薄层砂岩的“ 泥包砂” 组合获得工业油流几率较高, 有利于获得高产工业油流。这种组合通常为上下泥岩厚度都不低于6.0 m, 砂岩厚度不大于3.0 m。图2是B 191井Ⅷ 1层录井剖面图, 该层岩性为褐色油斑含砾不等粒砂岩, 上下为厚层深灰色泥岩, 为典型的“ 泥包砂” 组合, 解释为油层, 测试产油18.2 t/d, 产水18.2 m3/d。

(2)储集层流体性质与储集层厚度具有一定相关性:统计所有试油层资料, 试油(投产)结果为油层的储集层厚度小于5.0 m, 试油(投产)结果为油水同层的储集层厚度小于9.5 m, 水层及含油水层的储集层厚度大于3.0 m。依据这一特点, 厚层砂岩“ 非干即水” , 薄层砂岩才可能形成油层, 厚层储集层为非产层。如B 449井Ⅸ 11小层, 岩屑录井为浅灰色荧光细砂岩; 储集层厚度9.0 m, 与邻近砂层之间隔层厚度不大于3.0 m, 依据这一地质特点结合录井显示情况, 录井随钻解释为水层, 但设计方研究人员认为井区处于构造高部位, 具有“ 非干即油” 特点, 力主该层射孔试油, 结果不产油, 产水18.9 m3/d, 证实为一高产水层。

2.1.2 应用岩性辅助判断储集层流体性质

(1)岩性及油气显示下限:统计所有试油层资料, 获得工业油气流储集层岩性为细砂岩及以上粒级, 所有获得工业油气流的储集层均有不同级别油气显示, 因此将细砂岩作为孙岗地区油层、油水同层的岩性下限, 也将荧光显示作为油层、油水同层的显示下限。

(2)不同岩性储集层流体性质不同:统计所有试油层资料, 获得工业油气流的储集层岩性为细砂岩、砾状砂岩, 并且80.0%的油层岩性为细砂岩, 20.0%的油层岩性为砾状砂岩; 83.3%的油水同层岩性为砾状砂岩, 16.7%的油水同层岩性为细砂岩。总体细岩相地层更有可能为油层。分析认为, 导致岩性与储集层流体具有一定相关性的主要原因是该区含油带窄, 砾状砂岩更接近物源, 储集层更厚, 断层封堵性较差, 因此含水性较高; 而细砂岩更接近砂体末端, 一方面砂层厚度较薄, 断层封堵性较好, 另一方面是能够依靠岩性圈闭成藏。

2.1.3 通过剖面对比确定断点辅助解释

孙岗地区圈闭类型为断层-岩性圈闭, 断层是成藏主控因素。该区含油带窄, 油层沿断面分布, 处于断层以下的相对较高部位。因此通过精细地层对比确定断点位置, 再依据油气水分布规律及录井显示进行精细解释, 能够提高解释精准度。

2.1.4 依据油气显示初步判断断点位置

统计孙岗地区油气显示资料再结合地层精细对比结果, 可以发现井眼轨迹在过断点以前几乎没有显示, 油层集中在断点以下, 因此可以分别选择第一层显示及显示集中段顶部附近用于初步判断断点位置。

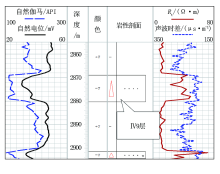

2.1.5 利用对比标志层判断地层层位

考虑该区主要含油层位及岩性组合特点, 优选三套标志层用于地层对比卡层判断地层层位。第一套是以厚层页岩(泥岩)为主体夹薄层砂岩的Ⅰ 油层组地层; 第二套是以厚层砂岩为主体夹薄层页岩(泥岩)的Ⅱ 油层组地层; 第三套是Ⅳ 9层, 该层是一套厚层泥(页)岩所夹的均质砂岩地层, 钻时、自然电位、自然伽马、电阻率曲线均呈“ 指状” 特征(图3), Ⅳ 9层位于Ⅳ 油层组底部, 是划分Ⅳ 油层组与Ⅴ 油层组的重要标志。Ⅳ 9层平面分布十分稳定, 且孙岗地区油层主要分布于Ⅳ 油层组与Ⅴ 油层组, 因此Ⅳ 9层是孙岗地区最重要的对比标志层。

由于孙岗地区气测组分复杂, 不能采用传统的气测解释评价方法进行解释评价, 通过多方探索后, 引进能量系数法及幅差形态法用于解释评价。

应用方法参照《能量系数与曲线幅差形态法在孙岗区块储集层评价中的应用》[1]、《安棚地区低孔低渗地层气测解释方法探讨》[2]、《不同录井资料在储集层物性和含油气性上的反映》[3], 不再赘述。

孙岗地区原油密度0.850 6~0.862 9 g/cm3, 平均为0.855 6 g/cm3, 70℃时的原油粘度4.12~13.72 mPa· s, 一般为7 mPa· s左右, 含蜡量23.68%~45.26%, 胶质沥青含量6.68%~10.9%, 含硫量0.01%~0.09%, 一般为0.07%, 凝固点29~44℃。这类油质有利于岩屑录井发现油气显示, 有利于发挥岩石热解录井功用。充分利用岩石热解分析资料, 有利于提高解释符合率。

2.3.1 辩证分析解释数据

由于近年来PDC钻头的广泛应用以及该区大部分为大斜度井, 实钻岩屑细碎, 加之储集层物性较好, 在钻井液冲刷下, 岩石中蕴藏的烃类大部分逸散, 岩屑只残留极少部分烃类物质, 导致岩石热解分析值偏低。但是, 非均质地层的特点决定岩石的非均质性, 在整体分析值降低的情况下, 存在部分岩屑冲刷较小影响较少的情况, 这些点在整体分析偏低的情况下, 分析值较高, 其分析值更接近真实地层含烃量。可依据这些分析点的分析值进行解释评价。

在选择较高值进行解释时, 还应注意一些情况, 解释层岩石热解分析数据呈高值, 为典型油层响应特征, 这些层通常为干层(差油层), 如果不细致分析, 容易将这些层误判为油层。在PDC钻头、大斜度钻进下, 只有物性较差的储集层中的烃类物质才能保存下来, 因没有被钻井液冲刷逸散而保留较高的分析值。B 443井2 730.1~2 733.1 m井段, 岩性为褐灰色油斑细砂岩, 荧光湿、干照呈暗黄色, 滴照乳白色, 系列对比10级; 岩石热解分析S0为0.922 mg/g, S1为10.287 mg/g, S2为8.164 mg/g, TPI为0.578; 如果不辩证分析岩石热解数据, 单纯应用解释图板或应用轻重比及含烃量定性解释评价, 容易误判为油层, 但实际上这是典型的差油层、干层。一方面从区域资料分析, 该区不具有形成气藏地质条件, 气测资料也判断本层为非气层, 在这种情况下, 岩石热解S0呈现相对高值, 则说明吸附在岩石表面的吸附气态烃量多, 这是物性较差储集层的典型分析结果; 另一方面测井资料反映储集层物性差, 两者资料相符, 证实本层物性较差, 结合其他资料分析, 应解释为差油层。

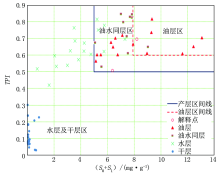

2.3.2 改进相邻区块岩石热解录井解释图板

虽然孙岗地区岩石热解录井资料较少, 有试油验证的岩石热解录井资料更少, 单纯应用孙岗地区岩石热解录井资料建立解释图板困难, 但是相邻地区岩石热解资料丰富, 研究也较为深入。因此, 可以借用该区块建立的解释图板, 结合现有岩石热解资料加以完善, 建立孙岗地区岩石热解解释图板(图4), 经实践验证, 其应用效果较好。

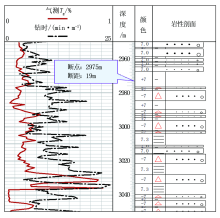

B 437井是孙岗地区的一口预探井, 如图5所示, 在井深2 968 m以上浅地层岩屑录井没有发现油气显示, 井深2 976 m以下深地层连续发现油气显示, 初步判断在2 968~2 976 m井段钻遇断层, 精细对比确认井深2 975 m钻遇一条断距19 m的次生断层, 该次生断层与主断层相交形成断块圈闭。

如图5所示, B 437井3 028.2~3 031.6 m井段地层岩性为浅灰色荧光含砾细砂岩, 荧光砂岩含量占砂岩含量10%, 荧光湿、干照呈暗黄色, 滴照乳白色, 系列对比7级。该层段上下均有厚层页岩遮挡, 为厚层泥(页)岩所夹薄层(厚度为3.4 m)砂岩, 有利断层封堵, 从常规地质录井资料分析, 满足厚度小、“ 泥包砂” 组合、细砂岩等油层特征。同时气测全烃异常相对幅度为4.6, 异常明显, 气测组分齐全, 因此优选本层为解释评价目标层。

3 028.2~3 031.6 m井段气测录井Tg(全烃)由0.19%升至0.87%, C1由0.024%升至0.113%, C2由0.015%升至0.086%, C3由0.015%升至0.089%, iC4由0.003%升至0.016%, nC4由0.007%升至0.035%, iC5由0升至0.009%, nC5由0升至0.017%。如图5所示, 钻时曲线与气测Tg(全烃)曲线呈正差异高幅差(高Tg、低钻时), 灌满系数1.0, 从气测录井资料分析, 具有典型的油层特征, 结合解释图板, 本层气测录井解释评价为油层。

3 028.2~3 031.6 m井段岩石热解录井平均值S0为0.531 mg/g, S1为3.144 mg/g, S2为2.910 mg/g, TPI为0.546。虽然表面上分析值远低于岩石热解录井油层、油水同层下限, 但细致分析原始数据可以发现, 该层分析数据中有两个分析点分析值分别为:S0 0.60 mg/g, S1 5.79 mg/g, S2 6.26 mg/g以及S0 1.28 mg/g, S1 6.95 mg/g, S2 3.65 mg/g。由于本井是采用PDC钻头钻井的大斜度井, 岩屑细碎, 岩石中蕴藏的烃类大部分逸散, 岩屑只残留极少部分烃类物质, 这两个分析点样品残留的烃类物质最多。因此, 其分析值更接近真实地层含烃量, 依据这两个分析点的分析值进行解释评价, 本层岩石热解录井资料应解释为油水同层(图4)。

综合分析常规地质、钻时、气测、岩石热解录井资料后, 录井综合解释该层为油层。在本井的完井试油讨论会上, 在电性不具有油层响应特征情况下, 决策者仍采纳录井下套管试油建议, 结果获高产工业油流, 产油24.6 m3/d, 打破了孙岗地区“ 残余油不能有效成藏” 的传统认识, 实现了该区近30年来勘探又一次新的突破。

(1)孙岗地区成藏主控因素是断层, 但由于砂体发育, 总体断层封堵性较差, 导致含油带较窄、含油面积小, 单井钻遇油层少, 且主要分布在断点以下150 m范围内, 因此开展油气层解释, 首先是精细地层对比, 精准确定断点位置。

(2)孙岗地区储集层产液性质与储集层岩性、厚度及上下围岩厚度有密切关系, 因此要精准分析地质录井剖面, 明晰剖面岩性组合。

(3)气测录井是孙岗地区油气层解释至关重要的资料, 但不同断块气测组分响应特征不同, 因此在精细计算灌满系数、全烃异常相对幅度, 运用相关图板进行解释的同时, 要充分分析录井曲线形态及与钻时曲线叠合后的幅差并结合地质录井岩性剖面多种方法进行解释。

(4)岩石热解录井受PDC钻头、井斜、岩性等多种因素影响, 孙岗地区储集层岩石热解录井分析值较低, 因此在解释时要精选资料, 选择能够相对较真实反映地层含油气情况的数据进行解释评价。

(编辑 陈娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|