作者简介:先伟 副研究员,1983年生,2006年毕业于成都理工大学矿产普查与勘探专业,硕士学位,现在中石化西北油田分公司勘探开发研究院从事油气藏开发研究工作。通信地址:830011 新疆乌鲁木齐市新市区长春南路466号。电话:(0991)3160889。E-mail:754397741@qq.com

受构造运动影响,新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县三道桥东地区地层特别是前中生界和中生界下部地层在三维空间上分布变化较大,局部缺失严重,地质条件较复杂,造成地震平均速度横向上发生较大变化,增大了速度分析的难度,常规分析思路难以准确落实无井区速度变化,导致无法准确识别该区地质构造特征。针对三道桥东地区的地震地质情况,开展了以地震速度资料为主体的井震联合速度分析,利用地震速度场平均速度等速面为趋势控制条件,通过空间模拟延拓,建立三维空间速度场,进行变速度目的层深度构造成图。通过精细速度分析与变速时深转换,提高了井震吻合率,真实刻画了地下构造形态。分析认为,地震速度谱是地震勘探构造研究的关键资料,对于构造刻画起到了关键控制作用。

Affected by the tectonic movement, the strata in the east of Sandaoqiao area, Kuqa County, Aksu prefecture, Xinjiang Uygur Autonomous Region, especially the pre Mesozoic and lower Mesozoic strata, have great changes in 3D spatial distribution, with serious local missing and complex geological conditions, resulting in great changes in the average seismic velocity horizontally, increasing the difficulty of velocity analysis. It is difficult to accurately determine the velocity change in the area without well location in conventional analysis, resulting in the inability to accurately identify the geologic structure features of the area. Therefore, in view of the actual seismic geological conditions in the east of Sandaoqiao area, the velocity analysis of well-seismic joint was carried out, which is mainly based on the seismic velocity data. Using the average velocity isovelocity surface of the seismic velocity field as the trend control condition, the spatial simulation continuation is carried out, the 3D spatial velocity field is established, the depth of the target bed with variable velocity is constructed into a map. Through fine velocity analysis and vaviable velocity time-depth conversion, the well-seismic coincidence rate is improved, and the attitude of underground structure is characterized truly. The analysis shows that the seismic velocity spectrum is the key data for the study of seismic exploration structure and plays a key role in controlling the structural characterization.

在地震勘探中, 一个重要的运动学参数是地震波在地下介质中的传播速度[1, 2]。准确的速度求取不仅可以进行地震数据的时深转换, 还可以识别岩性、划分沉积相、圈定速度异常区及预测有利勘探目标等。速度求取的准确与否直接影响地震勘探的各个环节, 精确的速度资料是深度构造成图精度的保证, 只有得到准确的速度, 才能再现地下真实构造形态。

三道桥东地区位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县, 勘探面积为670 km2。该区目的层段存在超覆沉积和高角度剥蚀沉积间断, 造成地层缺失严重, 地层跨度大, 纵向地层组合关系横向差异大, 导致某一界面之上地层的平均速度横向变化大。在三道桥东地区的三维地震区内完钻井少, 仅有11口井, 且集中分布于中部构造较高部位, 地震速度井控程度严重不足, 常规分析思路难以准确落实无井区速度变化, 导致无法准确识别该区整体的地质构造特征。为此, 针对三道桥东地区具体地震地质特点, 开展了精细三维空间速度分析, 分析研究了各个目的层段速度变化特征, 实现了对目的层段深度构造特征的精细刻画。本次研究在精细井控标定的基础上, 结合地震速度谱分析, 开展全区精细速度分析, 力求速度分析结果准确合理, 地下构造形态真实可靠。

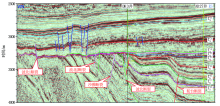

三道桥东地区构造位置处于塔里木盆地塔北隆起区沙雅隆起雅克拉断凸中部, 发育有海相碳酸盐岩、海相碎屑岩和陆相碎屑岩地层。受构造位置及构造运动的影响, 主要研究目的层段(泥盆系东河塘组、石炭系、三叠系、侏罗系、白垩系亚格列木组)在该区西北部存在较严重的缺失, 各层缺失状况不同。从地震剖面特征上看(图1), 以

该区复杂的地质构造特征在很大程度上会加大地震平均速度的变化。能否准确落实目的层的平均速度变化特征, 直接关系到能否真实认识该区地质构造特征, 实现优质高效地进行勘探部署与实施, 因此全区的精细速度分析是本区构造落实的关键。

速度资料的获取一般有三个来源, 即地震VSP资料、声波测井资料和地震速度谱。地震VSP和声波测井为直接测量得到, 求取的平均速度也最为准确, 精度高, 但数据量有限且分布不均, 不能形成较好的全区控制; 地震速度谱由三维空间上的地震拾取与处理得到, 数据量大, 全区分布且密度很大, 能够控制速度横向变化规律, 但往往精度较低。在速度分析过程中, 全面认识研究区不同速度资料的具体特点, 通过不同速度资料的联合应用, 利用适合研究区的速度分析建场技术开展精细速度分析。

目前速度分析的技术方法有多种[3, 4, 5, 6, 7], 如层控综合速度分析法、射线追踪法、模型层析法、层速度反演法等, 这些方法均以地震VSP、声波测井、地震处理等速度资料为基础, 利用不同的计算模型和分析思路开展空间上的速度分析。不同的技术方法都有其自身的优势和局限性, 比如:层控综合速度分析法, 分析过程相对较简单, 适用于构造具有一定的复杂程度, 但地质情况又相对简单的地区; 射线追踪法能够解决复杂的地质问题, 如存在大型逆掩断层或特殊岩性掩体等造成速度异常的地区, 但分析计算量大。因此, 研究过程中要根据研究区的实际地质情况以及研究需求等进行技术方法的优选和研究过程的优化设计, 确定最佳的分析研究方案。目前应用最多的是层控综合速度分析法, 利用声波测井、地震VSP、地震速度谱等资料, 以层位作趋势控制, 进行综合速度建场。

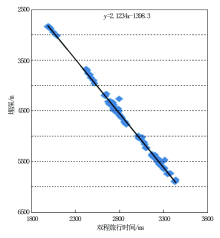

三道桥东地区含油目的层段白垩系亚格列木组-奥陶系各层段间地层产状差异较大, 单一层段横向产状多变, 造成层面平均速度横向多变。该区完钻井较少, 且集中分布于高部位, 不能形成全区控制, 据多井标定时深关系拟合图看(图2), 各井速度一致, 呈单一线性关系, 不能满足变速成图的需要, 因而必须将地震速度资料作为速度分析的主体。

根据构造特征分析, 三道桥东地区主要含油目的层段存在较严重的地层缺失, 构造层面不能在全区形成速度趋势控制, 研究中利用地震速度作为变速成图空间延拓的趋势控制。地震速度资料能够转换成与深度相关的平均速度和层速度, 通过深度-速度交会可知, 平均速度与深度呈正相关, 且相关系数为0.98, 既能够反映地层埋深的趋势变化, 又能达到全区的资料覆盖。因此, 采用平均速度的等速面替代层位, 作为速度建场的趋势控制条件。

三道桥东地区速度分析流程主要包括4步:第一步, 在谱分析和多井标定的基础上, 利用地震速度谱和多井时深关系表分别建立相应的平均速度场; 第二步, 以井点分析为基础求取地震速度、井速度相关系数, 利用地震平均速度场等速面作趋势控制, 进行空间模拟插值, 形成空间相关系数体; 第三步, 通过地震平均速度场和相关系数体进行运算, 利用单井地质资料进行速度校正, 得到全区平均速度场; 第四步, 提取各目的层面的平均速度, 进行变速时深转换, 编制深度构造图。

本区地震叠加速度资料数据点66 311个, 总体网格密度为200 m× 200 m。通过实际应用分析, 地震速度谱存在以下4方面问题:(1)虽然数据整体分布均匀, 但在主测线282-382、1 382-1 482区间存在较大的数据缺失, 造成速度漏失; (2)联络测线320、512、816处存在速度异常, 会造成速度分析横向异常带; (3)受边界效应影响, 北部存在边部速度异常; (4)纵向上速度点分布不均, 且存在较小的速度异常, 造成速度剖面和平面图上存在“ 挂面条” 现象。

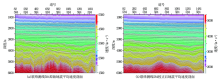

这些问题不可避免地会对速度分析造成困难, 出现速度分析上的假象。据地震速度平面特征分析, 区域上总体具有较好的变化趋势, 对速度分析具有可行性。研究中, 根据分析结果对地震速度谱资料进行了校正, 包括纵、横向叠加速度分析, 异常数据道和边部异常数据的剔除; 对于大多数较小的随机异常, 采用合理的网格化参数进行了平滑压制。经过编辑和随机干扰压制后, 得到了较好的地震叠加速度谱资料, 进而利用DIX公式进行速度反演转换得到地震平均速度体。据校正前后平均速度剖面(图3)对比看, 校正后速度剖面质量较好, 平均速度变化趋势清晰, 与实际地震反射特征具有较好的相似性。

3.2.1 井震相关分析

利用编辑校正之后的地震平均速度体, 提取9口标定井点处地震平均速度, 与井标定平均速度进行对比分析(图4), 标定得到的拟合速度曲线在目的层处与实际速度具有较好的吻合程度, 而地震速度与目的层处实际速度存在一定差异, 通过井震相关对比, 二者相关系数在0.95左右, 具有较高的相似程度, 表明利用井速度对地震速度校正不会产生速度异常。

3.2.2 三维空间平均速度场

在三维速度建场过程中, 通过井震速度相关计算得到各井点处纵向井震速度相关系数曲线, 以地震平均速度空间等速面趋势替代构造层面作控制条件, 在三维空间上进行模拟插值, 形成井震相关系数空间体。进而对地震平均速度场作整体校正, 得到所需的全区三维空间平均速度场。

3.2.3 合理性分析

从谱图分析结果看(图5), 本区地震速度虽然存在局部较大的速度异常, 但总体上速度横向趋势较好, 纵向上速度变化规律性强。经速度谱校正后, 开展井震联合三维速度建场, 得到的最终速度谱(图5d)由浅至深规律性更强, 速度变化幅度减小, 压实趋势趋于一致。同时, 利用三维速度模型进行时深转换, 据井点处时深关系对比分析, 深度大于时间, 地层越深, 差异量加大, 符合地质规律。综合分析表明, 该区的速度分析合理可靠。

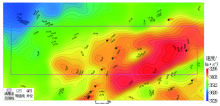

通过地震速度谱精细分析与校正, 剔除了异常地震谱数据, 联合完钻井资料、地震时间域解释成果及地质分层, 建立了精确的三维空间平均场。在三维平均速度场中, 将各目的层时间层面所处位置的平均速度值提取出来, 进行数据网格化形成三道桥东地区的三维工区内各层平均速度平面等值图(图6)。

根据各层平均速度统计分析, 该区目的层段平均速度介于3 244~3 693 m/s, 最浅的

在构造精细解释的基础上, 编制各目的层界面的等T0构造图。利用提取的各层面平均速度, 对构造进行变速度时深转换, 得到各层面深度构造图。通过时间与深度构造对比, 深度构造所反映出来的构造起伏特征与时间构造相似, 说明构造变速时深转换合理可靠。

通过对比发现还存在一定时深差异, 如局部深度构造幅度有所加大、局部构造圈闭略有偏移等现象。其产生的原因是:地震叠加速度横向变化趋势与地震时间剖面反射产状特征具有一定的角度差异, 不可避免地会造成深度与时间构造上的一定差别, 表现在深度构造上加大了局部构造幅度, 在工区西北部深度与时间构造具有构造反转现象。其根本原因在于局部地层缺失, 年代跨度大造成了速度上的叠加变化。

速度分析的技术方法很多, 其优缺点和适用条件各异, 需要依据具体的地质情况和研究目的进行分析论证来确定适用的分析方法。在分析过程中不能拘泥于一个方法、一套软件, 有时可能需要一个工区分区带、分方法进行, 以满足各区带研究的需要。

(1)三道桥东地区构造起伏较大, 速度横向变化较快, 速度分析与变速成图是构造研究的关键。

(2)三道桥东地区各目的层缺失较严重, 且缺失情况不同, 横向上地层层速度上下跨度大小不同, 层位控制可能会造成速度场的局部异常。

(3)地震速度谱是地震勘探构造研究中的关键资料, 对于构造刻画起到了关键控制作用。在完钻井少且集中分布的地区, 应用地震速度建立三维空间速度场能够较好地满足油气勘探研究的需要。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|