作者简介:赵珺 助理工程师,1993年生,2015年毕业于长江大学资源勘查工程专业,现在中国石油大港油田公司第六采油厂从事地质研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田第六采油厂。电话:(022)25947824。E-mail:zhaojun316224@163.com

为深入了解羊三木油田储集层非均质性特征,在相带和单砂体展布研究的基础上,利用取心井的岩心分析资料,结合测井多井解释评价求取的储集层参数,对羊三木油田馆Ⅱ上油层组储集层层内、层间及平面非均质性进行了研究。结果表明,羊三木油田馆Ⅱ上油层组为辫状河沉积,由于成因不同,不同微相非均质性差别较大,心滩沉积非均质性最强,分支河道沉积均质程度最高;储集层岩石颗粒的大小和颗粒分选性是影响储集层性质的重要参数,储集层渗透率与颗粒大小呈正相关,与颗粒分选性呈负相关。储集层的非均质性控制因素主要有储集层结构模态、成岩作用和黏土矿物,其中储集层结构模态中单模态储集层结构孔渗性最好,双模态次之,三模态充填式储集层孔隙性最差;成岩作用对储集层的影响实际上是次生孔隙形成和再分配的过程,导致该区储集层发育多种孔隙类型,孔隙成因组成结构复杂化;黏土矿物对储集层物性的影响主要表现为分散状分布的黏土矿物对储集层影响不大,而薄层状、搭桥式、填塞式分布的黏土矿物大幅降低了储集层的渗透性。

To further understand the reservoir heterogeneity in Yangsanmu Oilfield, based on the study of facies belt and single sand body distribution, the core analysis data of cored well was used and reservoir parameters obtained by well logging and multi-well interpretation and evaluation were combined to study the heterogeneity inside, between and on the surface of reservoir in the upper reservoir group of the second member of Guantao Formation in Yangsanmu Oilfield. According to the results, the upper reservoir group of the second member of Guantao Formation in Yangsanmu Oilfield is braided river sedimentation. Due to different genesis, the heterogeneity of different microphases differs greatly. The heterogeneity of channel bar sedimentation is the strongest, and the homogeneity of branch channel sedimentation is the highest. Reservoir rock particle size and particle sorting are important parameters influencing reservoir property. Reservoir permeability is positively correlated with particle size and is inversely correlated with particle sorting. The main controlling factors of reservoir heterogeneity are reservoir structural mode, diagenesis and clay minerals. The single-mode reservoir structure has the best porosity and permeability,followed by the bimodal reservoir, and the three-mode filling reservoir has the worst porosity and permeability. The impact of diagenesis on the reservoir is actually the process of secondary pore formation and redistribution, which leads to the development of diverse pore types in the reservoir in this area and the complex compositional structure of pore genesis. The impact of clay minerals on reservoir physical properties is mainly manifested as the scattered clay minerals barely influence the reservoir, while the thin layered, bridged and filling clay minerals greatly reduce the reservoir permeability.

羊三木油田位于河北省黄骅市羊三木回族自治乡境内, 目前已经进入勘探开发后期, 含水率已达96%以上, 剩余油挖潜已成为该油田当前主要工作任务。为了深入研究羊三木油田油水运移及剩余油分布规律, 需要开展油藏数值模拟并建立精确的地质模型, 进而需要对羊三木油田开展储集层非均质性研究。储集层非均质性是储集层的基本性质, 即储集层岩性、物性、电性、含油性以及微观孔隙结构等特征在三维空间上分布的不均一性[1], 研究储集层非均质性实际上就是研究储集层的各向异性。

前人已完成了该油田相带和单砂体展布规律研究[2], 在此基础上, 利用馆Ⅱ 油层组9口取心井的岩心分析资料, 结合测井多井解释评价求取的储集层参数来进行层内、层间及平面非均质性研究。本次研究数据量充足, 并且具有平面延拓性, 为研究储集层非均质性提供了可借鉴的技术方法, 因而对于羊三木油田油水运动规律、剩余油分布研究具有重要意义。

层内非均质性是指一套沉积层系内砂层的粒度、层理等非均质性, 包括层内垂向上渗透率的差异程度、高渗透率段所处的位置、层内粒度韵律、渗透率韵律以及层内不连续泥质薄夹层的分布。

储集层岩石颗粒的大小和颗粒分选性是影响储集层性质的重要参数, 储集层渗透率与颗粒大小呈正相关, 与颗粒分选性呈负相关。根据岩心观察和测井曲线分析, 羊三木油田馆陶组储集层按粒度大小可划分出四种沉积韵律:细岩性正韵律、粗岩性正韵律、复合韵律、块状韵律。

1.1.1 细岩性正韵律

岩性自上而下依次为泥质粉砂岩、粉砂岩、泥质细砂岩或粉砂质细砂岩; 层理构造包括水平层理、波状层理、小型交错层理。有效储集层为具有波状层理和小型交错层理的泥质细砂岩和粉砂质细砂岩。该韵律渗透率为10~80 mD, 渗透率变异系数为0.5~0.6, 级差10~20, 突进系数为4~6, 纵向上渗透率下大上小, 高渗透率位于韵律层底部。细岩性正韵律在测井曲线上表现为自然电位曲线呈钟形, 微电阻率值较低, 上部比下部的电阻率低(图1a)。

1.1.2 粗岩性正韵律

岩性自上而下依次为细岩性正韵律的岩性组合和具有大型槽状交错层理的细-中砂岩及以泥砾岩为主的砂砾岩。渗透率分布有明显的两段性, 上段渗透率较低, 一般小于100 mD, 下段渗透率较高, 一般为1 000~2 000 mD, 上下段厚度均等, 但平均渗透率相差10~20倍。上段的渗透率非均质性参数基本等同于细岩性正韵律层, 下段的渗透率变异系数为0.25~0.50, 级差为2~4, 突进系数为1.5, 受泥砾和层理规模的影响, 下段的渗透率高值段往往位于顶部, 平均渗透率为2 000 mD。该韵律在测井曲线上表现为自然电位曲线呈箱状, 微电阻率值较高, 夹层特征明显(图1b)。

1.1.3 复合韵律

岩性主要为细-粗砂岩、粉砂岩、以薄夹层形式出现的钙质砂岩和泥岩; 层理类型以小-大型槽状和板状交错层理为主。该韵律的主要特点是夹层多, 特别是钙质夹层较多, 渗透率分布没有明显的韵律性, 渗透率变异系数为0.5~0.6, 级差为6~10, 突进系数为2~4, 平均渗透率1 200 mD。该韵律在测井曲线上表现为自然电位曲线呈波状, 总体形态近似箱状, 微电阻率值差异不大, 夹层特征明显(图1c)。

1.1.4 块状韵律

岩性为中粗砂岩, 层理类型以大型槽状和板状交错层理为主, 具有岩性均匀、渗透性好的特点。渗透率变异系数为0.40~0.55, 级差为4~7, 突进系数为3左右, 平均渗透率1 600 mD, 受层理类型变化和含砾的影响, 在韵律层中下部渗透率值往往较低。该韵律层在测井曲线上表现为自然电位曲线呈箱状, 微电阻率值较高, 中部的微电阻率值较上下部略低(图1d)。

受沉积环境和水流条件的控制, 砂体内会形成不同的层理构造, 大庆油田对不同层理的砂岩储集层进行过注水模拟实验, 发现层理构造会影响油水运动, 不同的层理类型其渗透率和最终采收率差异也较大[3] 。通过取心井岩心观察描述, 羊三木油田馆Ⅱ 上储集层具有以下几种层理构造。

(1)具底砾(底床侵蚀)序列, 发育中型交错层理, 以泥砾岩为主, 分选差, 磨圆较好, 这种砂体的渗透性和含油性下部均好于上部。

(2)小型韵律层, 粒度上表现为下粗上细, 下部为中细砂岩, 向上过渡为粉砂岩, 为泛滥平原与河道交替出现的产物, 渗透性和含油性下部好、上部差。

(3)中小型交错层理块状砂岩体, 该类砂体为本区主要含油砂体, 由于河道的侧向加积和前积作用, 在河道沉积有纵向砂坝、侧向砂坝、横向砂坝。这些砂坝广泛发育槽状交错层理和板状交错层理, 其含油性与这些交错层理面、纹层的产状和类型密切相关。

(4)纹层或波状层理砂岩体, 该类砂岩体在本区广泛发育, 是河成单元重要组成部分之一。岩相研究表明, 由于河流季节性流量或流速的变化, 在纵向上形成可用肉眼辨识的毫米级纹层或波状层理, 纹层主要由粉砂质和泥质含量差异造成。实验显示薄的泥质纹层是影响渗透率大小、方向的主要因素, 尤其对垂向渗透率有严格的限制作用。

(5)不规则状砂岩体, 主要特征为在一些粉砂岩或泥质粉砂岩岩心标本上发育由中细砂岩形成的“ 小型透镜体” “ 砂岩团块” 或“ 脉状砂带” 。这些不规则状砂块形成的原因主要有生物扰动、局部崩塌、流量突变、成岩作用和地下水流作用。岩心观察可清楚地辨别出不规则状砂岩的含油性明显好于其围岩, 反映出砂岩标本中由于岩性的变化存在较大的非均质特征, 这种非均质性表现在岩体岩性、粒度、分选性上出现明显差异。

羊三木油田馆Ⅱ 油层组为辫状河沉积, 不同微相由于成因不同, 非均质性差别较大。主河道砂体砂层厚度大, 一般厚达6~10 m, 层内由2个以上的正韵律组成, 粒度向上变细, 顶部以粉砂为主, 物性差, 底部为河道滞留沉积, 其粒径较细, 变异系数为0.69, 突进系数为3.19; 分支河道砂体砂层厚度薄, 一般为4~6 m, 层内由1~2个正韵律组成, 变异系数为0.56, 突进系数为2.05; 心滩砂体厚度最大, 一般大于10 m, 粒度粗, 垂向复合韵律, 层内一般由3个以上的正韵律组成, 变异系数为0.8, 突进系数为3.36; 河道间沉积为砂泥岩互层沉积, 非均质性强且物性差, 变异系数为0.6, 突进系数为2.59。通过不同微相非均质性参数(表1)分析认为, 馆Ⅱ 上油层组各种成因砂体层内非均质性不同, 心滩沉积非均质性最强, 分支河道沉积均质程度最高。

| 表1 不同微相非均质性参数统计 |

层间非均质性是指某一单元内各层段之间垂向差异性。羊三木油田馆Ⅱ 上油层组单砂体非均质性参数主要以取心井化验资料及测井多井评价求取的渗透率参数为基础, 用渗透率变异系数、突进系数、级差来定量描述层间非均质性特征。

从馆Ⅱ 上油层组单砂体渗透率非均质性参数统计结果看(表2), 各单砂体孔隙度差别不大, 其中馆Ⅱ 上2砂体孔隙度相对较高, 平均为33.8%, 馆Ⅱ 上4砂体孔隙度最小, 平均为28.9%, 层间非均质性相对较弱。相对于孔隙度而言, 渗透率差别较大, 馆Ⅱ 上2砂体渗透率最大, 平均达1 700.5 mD, 馆Ⅱ 上4砂体渗透率最小, 平均为341.8 mD。总体来说, 纵向上馆Ⅱ 上油层组自上而下单砂体物性呈由好变差的趋势。按照储集层非均质性综合评价标准, 馆Ⅱ 上油层组为强非均质性储集层, 馆Ⅱ 上4砂体非均质性最强, 馆Ⅱ 上1砂体非均质性最弱。

| 表2 羊三木油田馆Ⅱ 上油层组单砂体渗透率非均质性参数 |

平面非均质性是指单砂体在平面上的分布、砂体形态及连通性。平面上油层分布的非均质性特征常用砂岩钻遇率、连通系数、油层有效厚度系数和油层分布系数来定量描述[4]。

羊三木油田馆Ⅱ 上油层组单砂体砂岩钻遇率较高, 为53.7%~99.3%, 钻遇率最高的是馆Ⅱ 上4砂体, 钻遇率最低的是馆Ⅱ 上2砂体; 砂岩连通程度最高的是馆Ⅱ 上31和馆Ⅱ 上32砂体, 连通程度最差的是馆Ⅱ 上2砂体和馆Ⅱ 上1砂体; 馆Ⅱ 上油层组整体含油性较好, 油层有效厚度系数为0.105~0.847, 含油性最好的是馆Ⅱ 上31砂体, 其次是馆Ⅱ 上32砂体, 含油性最差的是馆Ⅱ 上1砂体; 油层分布范围广, 油层分布系数为0.29~0.98, 油层分布面积最大的是馆Ⅱ 上31和馆Ⅱ 上32砂体, 分布面积最小的是馆Ⅱ 上1砂体。

储集层非均质性一方面表现为宏观非均质性的复杂性, 另一方面显示出微观非均质特征的多样性, 储集层宏观非均质性受微观非均质控制[5]。根据对羊三木油田三断块馆Ⅱ 上油层组岩心薄片观察、X射线衍射及电镜分析, 认为储集层微观非均质性控制因素主要有三方面:储集层结构模态、成岩作用和黏土矿物。

岩心资料统计表明, 羊三木油田馆Ⅱ 上油层组储集层由含油砂岩、泥岩和低渗的致密层组成, 大多数砂岩为长石质岩屑砂岩, 砂岩中颗粒成分有石英、岩屑、长石等, 石英颗粒呈棱角状到次圆状, 粒级为粉砂-粗砂, 多数为中砂到极细粒级(表3)。

| 表3 羊三木油田馆Ⅱ 上油层组岩石粒度分析统计 |

Clarke在研究滨岸相沉积储集层时提出了砂砾岩双模态结构 [6], 之后刘敬奎研究发现, 对于分选差、粒度粗、粒度分布范围大的砂砾岩储集层, 其孔隙结构具有复模态特征[7]。根据粒级和颗粒相对含量, 将馆Ⅱ 上储集层结构分为以下四种结构模态。

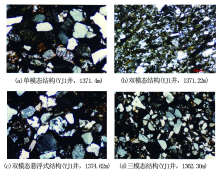

(1)单模态结构:由等粒级颗粒堆积而成的孔隙结构称为单模态孔隙结构[8]。以细砂结构居多, 颗粒分选好, 粒度中值0.137~0.207 mm, 平均0.163 mm, 基质成分为泥质, 含量2%~14%, 一般为5%~8%, 胶结类型以接触式为主, 其次为孔隙式, 此模态类型粒间孔隙发育, 粒间裂缝次之。孔隙配位数较高, 一般为3~4。此类结构模态孔隙空间分布较为均匀, 渗透连通性好(图2a)。

(2)双模态结构:在一级颗粒之间有二级颗粒存在的孔隙结构称为双模态孔隙结构[8]。该模态常见于本区细砂岩, 由细砂形成骨架, 泥质充填其中, 充填泥质成分越多孔渗性越差(图2b)。

(3)双模态悬浮式结构:在双模态结构中, 如含少量砾石, 并且砾石呈悬浮状分布于砂(泥)之中, 不能单独构成支撑骨架, 形成了一种特殊的双模态, 称之为双模态悬浮式结构。经薄片分析, 此模态结构有复杂的孔隙网络结构, 而贫基质的岩石, 粒间孔隙较发育, 且孔隙连通性也较好(图2c)。

(4)三模态结构:有三种级别的颗粒共存的孔隙结构称为三模态孔隙结构[8]。本区常见由泥、细砂以及部分粉砂组分组成的岩石, 粉砂与细砂形成骨架而泥质充填于其中, 由于粒径大小不均一, 此模态结构较紧密, 孔隙度相对低, 一般为26%~30%, 渗透率较差, 非均质性主要表现为渗透率级差较大。该储集层类型多发育于多泥质的漫滩区(图2d)。

受成岩作用影响, 该区储集层发育多种孔隙类型, 孔隙成因组成结构更趋于复杂化(表4)。成岩作用对储集层的影响, 实际上是次生孔隙形成和再分配的过程。不均匀的胶结和选择性溶解, 溶解物质的迁移、沉淀导致砂岩储集体局部形成孔隙发育区, 成为良好的储集层, 而在局部再沉淀的地方可能导致孔隙的急剧减少, 甚至形成致密层。这些作用促使储集层微观上产生极强的非均质性特征。

| 表4 孔隙成因分类 |

羊三木油田馆Ⅱ 上储集层的主要黏土矿物有蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石, 黏土矿物的含量以伊蒙混合成分居多, 其次是伊利石、高岭石。黏土矿物存在的方式主要有分散状(主要为高岭石和绿泥石)、薄层状(主要为伊利石)、搭桥式、填塞式。分散状分布的黏土矿物对储集层影响不大, 而呈薄层状、搭桥式、填塞式分布的黏土矿物显著降低了储集层的渗透性。

在相带和单砂体展布研究的基础上, 利用取心井的岩心分析资料, 结合测井多井解释评价求取的储集层参数, 对羊三木油田馆Ⅱ 上油层组储集层层内、层间及平面非均质性进行研究, 并对储集层微观非均质性控制因素进行分析, 得出如下结论。

(1) 羊三木油田馆Ⅱ 上油层组为辫状河沉积, 主要发育主河道、分支河道、心滩、河道间、河漫滩、泛滥平原沉积微相, 不同微相由于成因不同, 非均质性差别较大, 非均质性最强的是心滩沉积, 均质程度最高的是分支河道沉积。

(2)羊三木油田馆Ⅱ 上油层组为强非均质性储集层, 其中馆Ⅱ 上4砂体非均质性最强, 馆Ⅱ 上1砂体非均质性最弱, 馆Ⅱ 上油层组自上而下单砂体物性呈由好变差的趋势。

(3)四种储集层结构模态当中单模态储集层结构孔渗性最好, 双模态次之, 三模态储集层孔渗性最差。

(4)成岩作用对储集层的影响实际上是次生孔隙形成和孔隙再分配的过程, 受成岩作用的影响, 该区储集层发育多种孔隙类型, 孔隙成因组成结构复杂化。

(5)黏土矿物对储集层物性具有较大影响, 主要表现为分散状分布的黏土矿物对储集层影响不大, 而薄层状、搭桥式、填塞式分布的黏土矿物显著降低了储集层的渗透性。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|