作者简介:陈明 工程师,1981年生,2004年毕业于吉林大学石油地质专业,现在中石化西南油气分公司油气勘探管理部从事油气勘探研究与管理工作。通信地址:610041 四川省成都市高新区吉泰路688号。电话:18583379961。E-mail:chenming2.xnyq@sinopec.com

针对川南页岩气录井过程中存在的单项录井技术无法实现元素与矿物同时检测分析,以及现有录井技术难以直接获得岩石孔隙度参数的问题,现场采用RoqSCAN技术开展随钻样品的矿物、元素含量检测以及岩石图像分析,并对RoqSCAN技术在岩石组分、岩石图像方面的分析效果与ECS测井、XRF元素录井、岩屑成像录井进行了对比。结果表明:岩石组分检测方面,RoqSCAN技术与ECS测井、XRF元素录井效果基本一致;岩石图像分析精度方面,RoqSCAN技术高于现有的岩屑成像录井技术。现场应用结果表明,RoqSCAN技术实现了岩石组分与岩石图像的集成分析,在页岩气勘探开发中具有较好的推广应用价值。

In the process of shale gas mud logging in Southern Sichuan Basin, the single mud logging technology can not realize the simultaneous detection and analysis of elements and minerals, and the existing mud logging technology is difficult to obtain the rock porosity directly. In the field, RoqSCAN technology is used to detect the mineral and element content of samples while drilling and to analyze the rock image. The analysis effect of RoqSCAN technology in rock constituents and rock image is compared with that of ECS logging, XRF element logging and cuttings imaging logging. The results show that in terms of rock constituent detection, the effect of RoqSCAN technology is basically the same as that of ECS logging and XRF element logging; in terms of the accuracy of rock image analysis, RoqSCAN technology is higher than that of the existing cuttings imaging logging technology. The application results show that RoqSCAN technology realizes the integrated analysis of rock constituents and rock images, and has good application value in shale gas exploration and development

川南页岩气勘探开发已经取得了重大突破[1, 2]。页岩气是典型的非常规气藏, 岩石组分复杂, 具有低孔超低渗的特征, 岩石组分含量差异、岩石结构、孔隙度等参数是页岩气评价的重要指标[3, 4, 5]。这些评价参数大部分需要通过直井段取心进行昂贵的实验室分析化验手段获取, 或者钻井完成后通过特殊测井手段测量计算获得, 这些测量手段时效性不能满足勘探开发需求, 而在水平段针对岩屑开展分析化验或测量的手段较少, 导致测试选层的依据不充分。上述问题制约了页岩气的高效勘探与开发[6]。为此, 在川南页岩气录井过程中应用了RoqSCAN技术, 该技术能够随钻开展岩心或岩屑的岩石成分分析并对岩心或岩屑进行高精度成像, 为后期测试选层提供丰富的地层信息。在应用过程中, 通过对比ECS测井、XRF元素录井和现有的岩屑成像录井技术, 分析该技术在页岩气井中的应用效果, 为今后的页岩气勘探开发思路提供借鉴。

川南地区龙马溪组-五峰组富有机质页岩, 是页岩气的关键勘探目标[2, 3, 6]。根据已钻井揭示, 主要优质页岩脆性矿物含量高, 孔隙度高, 有机孔隙与无机孔隙均较发育, 但与普通页岩颜色相近, 成分相似, 肉眼难以分辨, 难以通过常规手段进行区分。为了解决随钻过程中页岩成分与孔隙的识别难题, 录井行业开展了大量的新技术研究与应用, 如广泛应用XRF元素录井开展随钻岩石组分的识别评价, 应用核磁共振录井技术开展页岩孔隙评价[3, 7, 8], 但在技术集成性与有效性方面, 依然存在以下难题。

XRF元素录井技术能识别页岩中的元素种类和含量, 且样品分析周期短, 因此其应用得到了快速普及, 但该技术不能获取岩样矿物种类信息; 同样, XRD矿物录井技术仅可以获得岩样矿物种类数据, 无法获取岩样元素信息。为了达到既能获得元素信息, 又能获得矿物种类信息的目的, 需要同时应用XRF元素录井和XRD矿物录井两项技术, 采用两台设备同时使用的方式来获得岩石成分信息, 操作较为复杂。

RoqSCAN 是Fugro Robertson(辉固· 罗宾逊)公司和Carl Zeiss(卡尔· 蔡司)公司共同研发设计的便携式扫描电子显微镜系统(SEM)。该设备由卡尔· 蔡司公司扫描电镜(Carl Zeiss EVO 50 SEM)、布鲁克公司X射线检测器(Bruker AXS Xray detectors)与布鲁克脉冲处理器构成(图1), 其中X射线检测器可以根据需要扩充到4个。设备配备SmartPITM软件系统, 该软件系统将元素、矿物与电镜扫描图片数据整合在一起, 提供了图像分析与样品成分计算功能, 便于数据与成果的展示。

RoqSCAN设备由于配备有扫描电镜与X射线检测器, 所以可以获得样品的化学成分, 同时也可以获得样品的显微结果图像。样品需要在真空环境下分析, 仪器通过电压产生电子束, 经过加速磁场, 偏转磁场后照射到待检测样品表面, 激发出不同元素原子中的二次电子, 这些二次电子将被电子探测器收集并分析, 在产生二次电子的同时发出的X射线能量不同, 从而使得探测器能够识别不同元素。除了二次电子, 另外一种背散射电子也会随电子束的作用而被激发, 背散射电子会被背散射探测器收集, 从而产生相应的电信号, 在对其进行相应的转换后, 在检测器上显示待检测样品表面的相关信息图像[11, 12]。

常规扫描电镜对工作环境要求较高, 特别是震动对分析结果影响较大。在钻井现场, 钻机工作状态下的震动较为明显, 常规电镜无法在这种恶劣的工作环境下正常应用, RoqSCAN设备在抗震、抗噪方面进行了专门的设计, 形成了专注于钻井现场的、基于扫描电子显微镜(SEM)的抗震工作平台, 确保了分析的精度, 成为目前既可用于实验室, 又可用于油气井现场的自动化矿物学分析系统。同时, RoqSCAN设备将强大的自动化分析功能与定制油气解释软件工具结合在一起, 能够识别100多种矿物和50多种元素, 并能显示微米级孔隙的大小、分布、形状等岩石微观特征, 成为当前石油工业现场一种先进、自动、定量诊断的矿物/岩石特征工具代表。

本次研究采集了川南地区A井直井段的岩心样品以及水平段的岩屑样品。直井段为水基钻井液, 分析井段为4 078.50~4 109.00 m, 样品为岩心, 采样间隔为0.5 m, 采样73件; 水平段为油基钻井液, 分析井段为3 900.00~5 873.00 m, 样品为岩屑, 采样间隔为4 m, 采样719件。所有岩心或岩屑样品清洗干净后, 进行干燥等预处理, 采用树脂凝固后进行抛光。为了增加样品的导电性, 将样品进行喷炭处理后再放入RoqSCAN 仪器的真空舱内进行分析。

受仪器分析精度以及岩样内实际成分分布的影响, A井样品实际检测出的矿物和元素种类低于理论数据。检测出矿物仅十余种, 包括石英、钾长石、斜长石、伊利石、蒙脱石、高岭石、含铁高岭石、方解石、文石、白云石、铁白云石、黄铁矿、菱铁矿、绿泥石、金红石、重晶石等。从矿物种类分析, 直井段岩心与水平井段油基钻井液的岩屑分析出的矿物种类基本一致。从矿物含量分析, 无论是直井段岩心样品, 还是水平段岩屑样品均反映出矿物含量变化较大这一共性特征(表1、表2、表3)。如直井段岩心中石英最高含量90.50%, 最低含量2.24%, 平均含量36.94%; 水平段岩屑中石英最高含量71.32%, 最低含量14.57%, 平均含量42.23%。岩心和岩屑内矿物的最高含量与最低含量差异均较大, 反映页岩的非均质性强, 纵向上不同部位的页岩内矿物含量有极大差异。虽然不同井深的矿物含量有较大波动, 但整套地层矿物的平均含量相近。直井段黏土类矿物总量平均为52.16%, 碳酸盐岩类矿物总量平均为4.15%, 其他类矿物总量平均为43.53%; 水平段黏土矿物总量平均为50.61%, 碳酸盐岩矿物总量平均为2.25%, 其他矿物总量平均为46.45%。分析结果反映直井段与水平井段的样品均属同一地层, 矿物含量的分布特征没有明显差异, 同时也从侧面印证了RoqSCAN仪器的性能较为稳定。

| 表1 A井直井段、水平段黏土类矿物RoqSCAN分析 |

| 表2 A井直井段、水平段碳酸盐岩类矿物RoqSCAN分析 |

| 表3 A井直井段、水平段其他类矿物RoqSCAN分析 |

A井中检测出元素24种, 包括Zr、Y、Sr、Rb、Co、Fe、Mn、Ba、Ti、P、Na、Mg、Al、Ca、Zn、Cl、Si、K、S、V、Ni、Cu、U、Th。元素含量的分布特征与矿物含量特征类似, 无论直井段还是水平段, 单个元素的含量波动均较大, 但平均值较为稳定(表4、表5)。

| 表4 A井直井段、水平段RoqSCAN主要元素含量分析 |

| 表5 A井直井段、水平段RoqSCAN其他元素含量分析 |

如直井段中Si元素含量最高40.69%, 最低13.89%, 平均26.77%; 水平段Si元素含量最高35.75%, 最低0, 平均25.98%。数据反映出页岩纵向上具有较强的非均质性, 而横向上相对稳定, 与区域地质特点较为吻合。

3.4.1 矿物颗粒形态分析

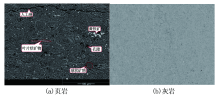

RoqSCAN光束扫描的最小范围是1 μ m, 因此镜下可直接识别出孔隙、裂缝和层理, 以及展示矿物的颗粒形态(图2)。能清晰地观察到页岩中矿物颗粒的形态, 其中黄铁矿最容易识别, 多呈簇状、圆块状和条带状分布, 且具有较强的金属光泽, 在镜下表现为较浅的颜色, 与其他矿物的颜色有明显区别; 其他矿物的形态多样, 塑性矿物呈条带状、叶片状分布, 刚性矿物多呈球状、似球状、颗粒状分布(图2a)。灰岩的镜下特征较为单一, 不同的成分仅在颜色上略有差异, 构造特征较少, 与页岩有明显差异(图2b)。

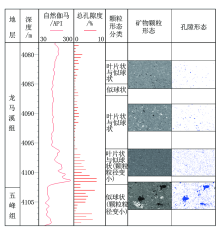

A井样品中叶片状、球状、颗粒状的矿物占多数。在4 078.00~4 085.00 m、4 088.00~4 096.00 m、4 096.00~4 103.00 m三个井段的岩心扫描图像中, 矿物颗粒形态多为叶片状与似球状, 两种形态的颗粒含量基本相当, 且颗粒相对较大, 多呈定向排列, 但4 096.00~4 103.00 m井段的矿物颗粒粒径相对较小, 其余井段粒径相对更大。在4 085.00~4 088.00 m、4 103.00~4 109.00 m两个井段的岩心扫描图像中多见似球状、次棱角状矿物, 其中4 103.00~4 109.00 m井段的矿物颗粒的粒径明显更小, 颗粒之间镶嵌也更紧密(图3)。

3.4.2 岩石孔隙特征分析

岩石样品在制备时采用树胶凝固, 其孔隙与裂缝中充满树胶, RoqSCAN镜下表现为纯黑色。A井样品中, 孔隙多呈散点状分布, 既有黏土矿物粒间孔和溶蚀孔, 也有呈不规则形状的有机孔。从孔隙形态分析, 龙马溪组地层中多数孔隙的孔径小, 分布不均匀, 底部高伽马井段与五峰组地层中的孔隙孔径相对更大, 孔径不规则, 大孔周围小孔也较为发育。层理丰富且清晰, 层理间易形成裂隙, 原生裂缝多沿层分布, 展布范围不均匀, 且页岩易脆的性质也决定了样品制备过程中容易产生人工缝, 这种缝隙普遍较为平直, 有一定的延伸性。

通过RoqSCAN扫描图像分析, A井页岩的岩石结构纵向上具有一定的非均质性, 随深度增加, 矿物颗粒直径逐渐变小, 反映沉积时的水体逐渐变深, 碎屑颗粒逐渐变小, 与区域上浅水陆棚向深水陆棚过渡的特征相吻合。从孔隙分布特征看, 随着埋深逐渐增加, 孔径越来越小。但到了龙马溪组底部高伽马井段与五峰组地层, 孔隙孔径突然变大, 明显大于上覆地层的孔径。结合区域地质特征分析, 上部地层中的孔隙主要为无机孔, 无机孔随着埋深增加压实作用增强, 导致孔径变小。但是, 随着埋深增加, 成熟度逐渐变高, 有机孔逐渐变得相对更发育, 与无机孔相比, 有机孔孔径小, 数量多, 而龙马溪组底部与五峰组地层的成熟度、有机碳含量相对更高, 高成熟度导致有机孔更发育, 大量小的有机孔之间连通形成较大的孔隙, 所以该段镜下观察到的孔隙孔径远远高于上覆地层, 且该段孔径不规则的特征非常明显。页岩地层中无机孔与有机孔同时发育, 形成了孔径自上而下先变小后变大, 孔隙数量自上而下明显增加的典型特征。

A井直井段开展过ECS测井, 水平段进行过XRF元素录井、岩屑成像录井, 据此将RoqSCAN技术分析结果分别与ECS测井、XRF元素录井、岩屑成像录井应用效果进行对比。

A井直井段由斯伦贝谢公司提供ECS测井, 未提供单个元素的含量, 仅提供了包括干酪根在内的岩石组分的解释成果, 含量均为干重百分含量, 数据间距为0.125 m。因此重点对石英、黄铁矿、绿泥石、伊利石与方解石五种矿物的含量进行比对。

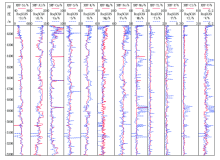

从图4可以看出, 含量较高的石英、伊利石、方解石、黄铁矿四种矿物的变化趋势一致。纵向上随着埋深增加, 石英含量有逐渐增加的趋势; 黏土矿物中以伊利石为主, 含量逐渐降低; 方解石含量在龙马溪组底部达到最高值, 灰岩中的方解石含量显著高于页岩中的含量; 黄铁矿的分布无明显变化规律, 部分井段的RoqSCAN分析结果显示黄铁矿含量极高, 可能与黄铁矿呈簇状分布有关, RoqSCAN分析的样品恰好黄铁矿局部富集, 导致个别井段的分析结果偏高; 而含量较低的绿泥石的可对比性较差, 分析原因可能为绿泥石矿物的含量低, RoqSCAN的分析精度、检测下限还不能完全满足需求, 部分井段并未检测出绿泥石含量, 导致检测结果与ECS测井有一定的差异。

A井水平段采用XRF元素录井, 获取了12种元素的含量, XRF元素录井与RoqSCAN分析结果对比如图5所示, XRF元素录井与RoqSCAN分析为两次独立采样分别开展的分析。水平段的对比结果表明, 含量较高的Si、Al、Ca、K等元素具有较好的一致性。从检测绝对值看, XRF分析结果普遍高于RoqSCAN分析结果, 其中Si元素含量绝对值差异较大, XRF分析结果的平均值是RoqSCAN分析结果的2.22倍, 推测与两种分析手段的标定方法有一定关系。从数据变化趋势分析, 二者基本一致, 但5 030.00~5 040.00 m、5 110.00~5 140.00 m两个井段的趋势有明显差异, XRF或者RoqSCAN的分析结果出现低值尖峰, 推测为二者样品取样位置有差异导致的误差。

Al、Ca、K、S四种元素的XRF与RoqSCAN分析结果较为接近, XRF分析结果平均值是RoqSCAN分析结果的1.13~1.48倍。

Ca元素含量的分析结果最为稳定, RoqSCAN分析结果平均值3.45%, XRF为3.74%, 在4 600.00~4 620.00 m、4 860.00~4 880.00m两个井段, 两种分析方法均准确地检测到了高Ca特征。

Al元素的绝对值有一定的差异, 但变化趋势基本一致。个别井段K、S元素的测值有差异, RoqSCAN的测值有明显的高值或低值尖峰, 应当是取样差异导致的, 同时黄铁矿的分布状态对元素的分析结果也有明显的影响。

Fe元素的绝对值含量基本一致, XRF分析结果是RoqSCAN的1.22倍。从对比图分析, XRF元素测量结果没有明显变化, 但RoqSCAN测量结果显示有明显的变化, 且变化幅度与Si元素呈明显的负相关特征, 表明RoqSCAN测量结果较为可靠。分析认为, 可能是XRF元素录井仪器的Fe元素标定有一定偏差, 导致元素录井的结果变化幅度不大。

Mg元素的绝对值有明显差异, XRF分析结果是RoqSCAN的2.94倍。从对比图分析, 因RoqSCAN仪器的检测下限偏低, 导致4 502.00~4 535.00 m、4 832.00~4 930.00 m等多个井段未检出Mg元素。其余井段二者分析结果的变化趋势基本一致。

含量相对较低的Mn、Ti、P、Cl、V等元素, 由于元素含量较低, 受到样品采样及仪器精度的双重影响, 部分井段的数值有较大波动。整体而言, RoqSCAN分析结果更能清晰反映地层的细微变化。

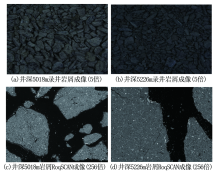

岩屑成像录井技术能实现5~10倍的成像, 但对粒度极细的页岩而言, 常规录井获取的岩石图像不能达到储集层评价、精细描述的需求。RoqSCAN技术能实现微米级别成像, 为测试选层提供了更为丰富的岩石结构细节。图6a与图6b是水平段5 018.00、5 226.00 m两个深度点的岩屑成像录井效果图, 从图中无法识别岩石结构的任何信息。图6c和图6d是对应井深岩屑的RoqSCAN图像扫描效果, 从图像分析看, 井深5 018.00 m的岩屑中矿物颗粒多呈顺层分布, 矿物表面具有明显的水化膨胀现象, 反映岩石中含有较多黏土矿物; 井深5 226.00 m的岩屑中也有顺层分布的细小条带状矿物颗粒, 但在同等条件下并没有发生明显的水化膨胀现象。

仅从元素含量分析来看, 井深5 018.00 m的Si含量为31.15%, 井深5 226.00 m的Si含量为28.55%, 二者没有明显差异, 但结合图像分析, 井深5 018.00 m黏土矿物含量高, 易水化, RoqSCAN计算孔隙度3.04%, 不适合作为射孔点, 井深5 226.00 m岩屑具有相似的Si含量, 但岩石塑性相对较低, RoqSCAN计算孔隙度7.73%, 该井深点更适合作为射孔点。

通过对比发现, RoqSCAN技术在矿物分析方面有较好的效果, 特别是含量较高的石英、方解石、黄铁矿及伊利石等矿物测量效果较好, 但含量较低的绿泥石等矿物检测效果较差, 部分井段无检测结果, 检测精度与ECS测井还有一定的差异; 元素分析结果显示, RoqSCAN的测量结果与XRF元素录井分析结果具有较好的一致性, 虽然Si元素含量的绝对值有明显差异, 但变化趋势基本一致, Fe元素的检测精度高于XRF元素录井, 但Mg元素的检测下限还需要提高, 部分井段没有检测结果; 在岩石图像方面, RoqSCAN技术具有明显优势, 能够清晰地观察孔隙、矿物形态等, 在岩石成分相似的井段, 综合应用岩石成分与岩石图像信息, 能更全面、准确地评价页岩地层, 为测试选层提供更可靠的依据。

(1)RoqSCAN是一种集成了矿物、元素与岩石图像分析的综合型随钻检测技术, 同时具备分析岩石组分与岩石孔隙及结构的功能, 能够提供丰富的地层元素、矿物种类及含量、孔隙与矿物颗粒形态等信息。

(2)通过对比, RoqSCAN技术的矿物分析与元素分析结果较为可靠。矿物分析结果与ECS测井结果整体趋势一致, 元素分析结果与XRF元素录井分析结果趋势一致, 岩石图像精度高于岩屑成像录井技术。因此, 综合应用RoqSCAN技术获取岩石组分与岩石成像信息, 能弥补其他单项录井技术的不足, 为页岩气的随钻快速评价提供更为全面的数据。

(3)RoqSCAN的部分矿物或元素的检测下限还不能完全满足现场应用需求, 还需要进一步提高设备的性能, 确保数据分析的可靠性。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|