作者简介:李哲 工程师,1987年生,2013年毕业于长江大学矿产普查与勘探专业,现在吉林油田公司勘探开发研究院从事油气地质研究工作。 通信地址:138000 吉林省松原市锦江大街1号勘探开发研究院。电话:(0438)6227629。 E-mail:lizhebeyond@163.com

梨树断陷苏家次洼火石岭组油气分布比较复杂,实际录取获得的各类实验室分析化验资料已不能满足当前研究的需要。为进行该区凝析气藏天然气成因和气源的判识,基于轻烃录井资料,使用C7轻烃化合物(MCC6、nC7、∑DMCC5)三角图板和C5-C7轻烃化合物(正构烷烃、异构烷烃、环烷烃)三角图板来识别天然气的成因类型,结合“(2-甲基己烷+3-甲基己烷)/正己烷”和“甲基环己烷/正庚烷”这2项指标对该地区天然气气源进行判识,并探讨了该区凝析气藏的形成机制。结果表明:苏家次洼中环带凝析气藏天然气主要来源于腐泥型母质(有机质类型为Ⅱ1型和Ⅰ型干酪根);天然气主要由深凹陷带沙河子组早期原油裂解运移而来;火石岭组受两期油气充注过程的影响,晚期的气侵导致早期形成的油藏相态发生变化,使得该区中环带形成凝析气藏。

Poor understanding of the hydrocarbon distribution pattern is the major constraint of petroleum exploration in Huoshiling Formation in Sujia Sub-depression of Lishu Fault Depression at present. All kinds of laboratory analysis data obtained by practical can not meet the needs of oil and gas exploration. To identify the genesis and gas source of the natural gas in the condensate gas reservoirs, based on the light hydrocarbon logging data, the genetic types of natural gas were identified by using triangular charts of the C7 light hydrocarbon compounds(MCC6, nC7, ∑DMCC5) and the C5-C7 light hydrocarbon compounds(normal paraffin hydrocarbons, isoalkane, cycloparaffinic hydrocarbon) , the gas sources of the natural gas in this area were determined by combining the two indicators of (2-methylhexane+3-methylhexane) /n-hexane and methylcyclohexane / n-heptane, and the formation mechanism of condensate gas reservoir in this area was studied. The results show that the main source of natural gas of the condensate gas reservoir in the middle ring zone of Sujia Sub-depression is sapropelic parent material (the organic matter types are type Ⅱ1 and type Ⅰ kerogens); natural gas is mainly from the early crude oil cracking and migration of Shahezi Formation in deep depression; affected by the two stages of hydrocarbon charging process in Huoshiling Formation, the late gas invasion leads to the change of the phase behavior of the oil reservoir formed in the early stage, which makes the middle ring zone of this area form condensate gas reservoir.

苏家次洼位于松辽盆地梨树断陷西北部, 受西部桑树台断裂和东部曲家断裂夹持, 为一个相对独立的生烃洼槽。目前, 该地区在火石岭组的钻探程度虽然比较高, 已完钻的十余口井大多获得了工业油气流, 但各井测试所产出的流体类型多样:产出纯气的井(SU 2井、SU 4井)分布在桑树台断裂上盘的深凹陷带内; 油气同出的井(SJ 1井、SJ 2井)分布在桑树台断裂上盘且处于围绕着深凹陷带的中环带上; 产出纯油的井(SJ 4井、SJ 11井)分布在桑树台断裂下盘或远离深凹陷带的外环带上。油气同出井(SJ 1井、SJ 2井)的火石岭组高压物性资料显示:流体在地层条件下呈单一气相, 气油比高达23 000 g/m3, 地露压差为0, 油气藏类型为饱和状态下的中低含凝析油的凝析气藏。油气藏围绕着桑树台断裂、曲家断裂所夹持的深凹陷带呈带状分布格局:深凹陷带的圈闭一般为气藏, 中环带的圈闭多为凝析气藏, 而外环带的圈闭一般为油藏。

中环带凝析气藏中气从何而来, 凝析气藏又是如何形成的, 这些问题都严重制约着我们对该地区的油气藏认识及勘探部署工作。前人研究成果认为凝析油气体系特别需要考虑轻烃的作用, 而且通过C7及C5-C7轻烃化合物组成可以判断天然气的成因类型[1], 但是目前本区所取流体样品的实验室化验数据及气测录井数据均未涉及C7及C5-C7轻烃化合物组成的含量分析。

本文以两口探井(SJ 1井、SJ 2井)的轻烃录井资料为依据, 结合前人的研究成果, 分析该区中环带火石岭组凝析气藏天然气的成因类型, 并对其气源进行了判识, 进而探讨凝析气藏的形成机制, 以期为该区下一步油气勘探提供参考依据。

目前, 轻烃地球化学参数已广泛应用于天然气成因、有机质类型及成熟度的判识、源岩对比、油气运移等方面的研究[2], 各类参数数据主要来源于实验室的化验分析资料。

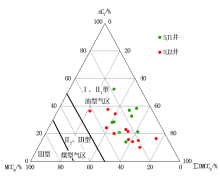

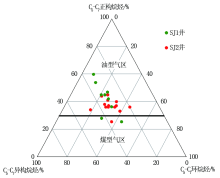

利用轻烃地球化学参数来研究天然气成因已取得一定的研究成果。C7轻烃化合物组成中甲基环己烷(MCC6)、正庚烷(nC7)、二甲基环戊烷(∑ DMCC5)的相对含量与天然气成因关系密切。其中:MCC6主要来自高等植物的木质纤维素和糖类, 反映腐殖型有机质的特征; nC7来源于藻类和细菌, 主要反映有机质的成熟度; ∑ DMCC5来源于水生生物, 反映腐泥型有机质的特征。因此, 利用C7轻烃化合物三角图板可以判识天然气的成因类型, MCC6的相对含量大于50%时天然气由腐殖型母质生成, 反之则由腐泥型母质生成[3]。C5-C7轻烃化合物组成中正构烷烃、异构烷烃、环烷烃的相对含量亦能较好反映天然气的成因类型。腐泥型母质形成的轻烃中富含正构烷烃, 而腐殖型母质的轻烃组成中富含异构烷烃和环烷烃, 因此利用C5-C7轻烃化合物三角图板也可以判识天然气的成因类型, C5-C7正构烷烃的相对含量大于30%时天然气由腐泥型母质生成, 反之则由腐殖型母质生成[2]。

天然气的成因类型与干酪根类型有着密切的联系, 即腐泥型母质(有机质类型为Ⅱ 1型和Ⅰ 型干酪根)对应生成油型气, 腐殖型母质(有机质类型为Ⅱ 2型和Ⅲ 型干酪根)对应生成煤型气[4]。

轻烃录井技术可以检测出C1-C7中的轻烃组分, 所分析的参数涉及C5-C7中各类同分异构体的含量, 这弥补了气测录井只能检测C1-C5组分的不足, 可以充分反映地层含油气信息。由于C5-C7轻烃具有分子量大、沸点高、较难溶解于钻井液的特点, 保证了轻烃录井录取各类轻烃化学参数的准确性[5]。研究区多口井储集层应用轻烃录井技术并取得了丰富的轻烃化学参数数据。

本文结合C7轻烃化合物三角图板(图1)和C5-C7轻烃化合物三角图板(图2)来识别天然气的成因类型。将轻烃化学参数投到图1、图2中, 数据点全部位于图1中的油型气区(MCC6的相对含量小于50%区域), 且绝大多数位于图2中的油型气区(C5-C7正构烷烃的相对含量大于30%区域)。综合以上结果来看, SJ 1井、SJ 2井火石岭组的轻烃化学参数值绝大多数处于油型气区。因此, 苏家次洼凝析气藏天然气主要来源于腐泥型母质(有机质类型为Ⅱ 1型和Ⅰ 型干酪根)。

火石岭组凝析气藏主要是沙河子组烃源岩供烃, 平面上火石岭组储集层均分布在沙河子组烃源岩生烃范围之内, 在纵向上储集层与烃源岩基本同层。沙河子组以深-半深湖相沉积为主, 其暗色泥岩分布范围广且厚度大, 有机碳质量分数为0.4%~2.0%, 平均为1.3%, 属于较好烃源岩。中环带上探井SJ 1井、SJ 2井的岩石样品的地球化学实验分析显示, 沙河子组烃源岩有机质类型以Ⅱ 2型为主, 烃源岩镜质体反射率(Ro)不大于1.2%, 处于“ 液态窗” 生油阶段; 深凹陷带的沙河子组烃源岩目前暂无化验分析资料, 但因埋藏更深, 其镜质体反射率及演化程度更高。结合前述的该区天然气成因的分析结果, 中环带火石岭组凝析气藏的气源应来自深凹陷带沙河子组高成熟-过成熟阶段的烃源岩, 其烃源岩有机质类型以Ⅱ 1型和Ⅰ 型为主。这与前人根据梨树断陷早白垩世地层中的微体古生物、岩心等特征来研究沙河子组烃源岩的研究成果一致[6]。

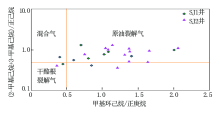

苏家次洼深凹陷带沙河子组烃源岩生成油型气的途径有2种:干酪根直接热降解和原油热裂解。赵文智等研究认为:在高成熟-过成熟生气阶段, 原油热裂解生气贡献能占60% 以上[7]。同时, 利用“ (2-甲基己烷+3-甲基己烷)/正己烷” 和“ 甲基环己烷/正庚烷” 这两项指标可以判识出干酪根裂解气和原油裂解气, 因为原油裂解气的这两项指标均偏高[8]。将SJ 1井、SJ 2井通过轻烃录井得到的上述轻烃化学参数值投到图3中, 相应数据点绝大多数处于原油裂解气区域, 可见中环带火石岭组凝析气藏天然气主要为深凹陷带沙河子组早期原油裂解而来。

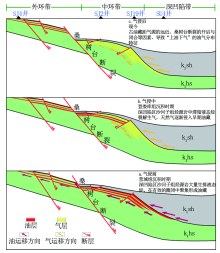

苏家次洼深凹陷带沙河子组处于高成熟-过成熟阶段的烃源岩, 由于演化充分, 先后经历了生油高峰和生气高峰两个阶段, 火石岭组对应着接受过两期油气充注过程:自营城组沉积时期开始, 深凹陷带烃源岩进入“ 液态窗” 阶段(Ro为0.6%~1.2%), 部分液态烃从烃源岩排出后沿断裂系统和侧向对接的火石岭组储集层向上倾方向运移, 在有效的圈闭中聚集形成油藏, 此阶段桑树台断裂断距较小, 能作为液态烃向上运移的通道(图4a); 自登娄库组沉积时期开始, 随着埋藏深度的增加, 深凹陷带烃源岩进入高成熟-过成熟阶段(Ro> 1.2%), 烃源岩中滞留液态烃开始裂解生气, 生成的天然气逐渐侵入邻近的火石岭组早期油藏, 导致早期形成的油藏相态发生变化(图4b)。此阶段, 桑树台断裂受到营城组厚层泥岩对其的泥岩涂抹作用, 对天然气的运移起到阻隔作用, 使得天然气不能通过该断裂向上运移。

气侵最终导致在深凹陷带的圈闭一般为气藏, 中环带的圈闭多为凝析气藏, 而外环带的圈闭一般为油藏。这种差异主要是由距气源的远近、古油藏所处深度、桑树台断裂的开启与闭合引起的晚期裂解气运移、聚集程度不同而造成的:在深凹陷带, 烃源岩中滞留液态烃裂解生成的天然气, 从烃源岩排出后直接就能进入侧向对接的火石岭组储集层中, 对早期油藏进行气洗改造, 这一区带的圈闭能最先接受天然气充注, 又由于处于此区带的部分埋藏较深的古油藏也已达到裂解深度, 早期油藏改造最强, 故此区带的圈闭以气藏为主(代表井SU 4井); 中环带的圈闭位于深凹陷带上倾方向上的区域, 天然气易于沿局部小断层和连通性较好的火石岭组储集层向其充注, 早期油藏改造较强, 此区带圈闭以形成凝析气藏为主(代表井SJ 2井), 此区带紧邻深凹陷带的圈闭由于气源较充足也可形成气藏(代表井SJ 19井); 外环带处于气源充注的末端, 受气侵作用影响较弱, 再加上此阶段桑树台断裂对油气运移的遮挡作用, 早期油藏基本未受影响, 故此区带的圈闭以油藏为主(代表井SJ 4井)。这样, 就导致了该区“ 上油下气” 的油气分布格局(图4c)。

在现有各类分析化验资料不足的情况下, 轻烃录井资料可以应用于天然气成因类型分析, 弥补气测录井及实验室化验数据的不足。利用轻烃录井资料对该区中环带火石岭组凝析气藏的气源判识认为:苏家次洼凝析气藏天然气主要来源于腐泥型母质(有机质类型为Ⅱ 1型和Ⅰ 型干酪根); 天然气主要为深凹陷带沙河子组早期原油裂解而来。基于以上认识, 探讨了该区火石岭组凝析气藏的形成机制:火石岭组总体曾接受过两期油气充注过程; 晚期的气侵导致早期形成的油藏相态发生变化, 使得各区带油气相态存在明显的差异:在深凹陷带的圈闭一般为气藏, 中环带的圈闭多为凝析气藏, 而外环带的圈闭一般为油藏, 使得该区呈现“ 上油下气” 的油气分布格局。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|