作者简介:胡振华 高级工程师,1980年生,2003年毕业于中国石油大学(华东)勘查技术与工程专业,2011年毕业于东北石油大学地质工程专业,获硕士学位,现在中国石油辽河油田分公司勘探事业部从事石油地质勘探工作。通信地址: 124010 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街100号。电话:(0427)7298531。E-mail:287292441@qq.com

SY 1井位于大民屯凹陷中央洼陷带,该工区沙四时期受强烈断裂运动影响导致砂体横向变化大,直接影响了勘探成效。传统地质导向中的钻时、气测、岩性、随钻 GR在该区块水平井随钻导向中应用效果差,成为制约SY区块发展的瓶颈。应用元素录井技术,通过选取特征微量元素(Ca、Fe、Mg、Ti、S、P、K、Mn)及Si/Al元素比值追踪井轨迹钻遇层位,形成元素层位划分及对比方法,可以准确识别储集层岩性,实现了井轨迹实时跟踪对比及调整,进而提高了优势储集层的钻遇率,表明元素录井技术在指导随钻导向上具有独特的优势及潜力。

SY 1 well is located in the central depression belt of Damintun sag. During Es 4 period of this work area, the lateral variation of the sand body was great due to the badly faulting movement, which directly affected the exploration effects. In the traditional geosteering, the application effect of drilling time, gas logging, lithology and GR while drilling in horizontal well steering while drilling in this block is poor, which has become a bottleneck restricting the development of SY block. By using the element logging technology, through selecting typical trace elements of Ca, Fe, Mg, Ti, S, P, K and Mn and the element ratio of Si/Al to track the drilling horizon of the well trajectory, the method of element horizon division and correlation is formed. It can accurately identify the reservoir lithology, realize the real-time tracking, comparison and adjustment of the well trajectory, and improve the drilling rate of the dominant reservoir, indicating that the element logging technology has unique advantages and potential in guiding steering while drilling.

大民屯凹陷位于辽河坳陷的北端, 勘探面积约800 km2。早期勘探的目的层主要针对古近系沙三段及前第三系潜山两套含油气层系。近年来, 随着西部斜坡带S 225、S 257等井沙四段扇三角洲砂体勘探取得重大突破, 洼陷内相继完钻的S 232、S 635井又不同程度在浊积扇砂体获得工业油流[1], 表明在构造特征确定的情况下, 砂体纵横向上的展布直接影响了勘探成效。因该区钻遇沙四段的探井密度较低(平均密度为0.09口/km2)、分布不均(局部地区在40 km2范围内没有探井)[2], 砂体横向变化大, 纵向上含油砂体同相不同期且储集层非均质性强, 传统地质导向采用的钻时、气测、岩性、随钻GR资料在该区块水平井随钻导向中应用效果差, 成为多年来制约SY区块发展的瓶颈。元素录井作为录井新技术能准确识别沙四段目的层岩性即油页岩和白云质泥岩, 通过元素组合特征准确判断钻遇地层层位。进入目的层后对井轨迹钻遇储集层相对位置进行实时分析判断, 为导向轨迹调整提供依据, 提高优势储集层的钻遇率。

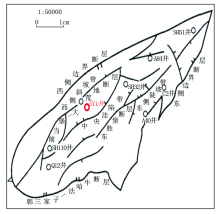

SY 1井部署于辽宁省新民县境内, 构造位置处于辽河坳陷大民屯凹陷中央洼陷带(图1), 钻探主要目的为探索大民屯沙四下亚段下部白云质泥岩型储集层含油气情况以及水平井试验突破产能关。大民屯凹陷是发育在太古界花岗片麻岩、混合花岗岩和元古界碳酸盐岩基底之上的新生代陆相断陷型凹陷。根据基底结构、构造、沉积及其发育演化特征, 划分为西侧斜坡带、中央洼陷带和东侧陡坡带三个构造单元[3]。始新世, 控制大民屯凹陷形成的断裂体系开始活动, 并不断加剧。沙四段沉积早期湖盆开始形成, 水体相对较浅, 东西侧发育短轴方向、近源的扇三角洲相杂色砾岩、砂岩类沉积, 中央洼陷带处于静水、还原环境, 沉积油页岩、泥灰岩和泥质砂岩。沙四下亚段下部这套油页岩发育段主要分布在中央洼陷带宽缓的构造背景下, 分布稳定, 厚度为40~220 m, 为大民屯凹陷的主要烃源岩。沙四时期发育的油页岩及白云质泥岩是本区主要的油气储集体, 沙四段上部的厚层泥岩为本区的良好盖层[4]。

2018年元素录井技术在四川页岩气随钻导向过程中获得空前的成功, 形成了钻前地质建模、实钻层位跟踪对比分析、水平段轨迹分析和调整及龙马溪组优质页岩段储集层评价一套成熟的元素录井技术应用体系。SY 1井首次将元素录井指导随钻导向技术应用在油页岩中, 本井元素录井数据采集及分析严格执行Q/SY 1862-2016《石油天然气行业标准》, 将分析得到的元素原始数据经过数据归一化处理后得出岩石中各矿物的百分比含量, 结合碳酸盐岩解释图板实现了为岩性准确定名的功能。该区块前期只有S 352井进行了元素录井, SY 1井以S 352井为邻井, 先用特征元素对S 352井沙四下亚段进行小层精细划分, 在随钻过程中基于S 352井各小层的特征元素跟踪对比SY 1井实钻层位, 为SY 1井层位划分、着陆点预测及轨迹调整提供依据。

岩性准确定名是后续工作的基础, 通过本技术可实现岩性的定量化定名, 能够更直观地反映沉积环境及各小层之间化学成分的一个渐变式的变化过程。

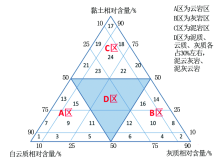

碳酸盐岩是由沉积形成的碳酸盐矿物组成的岩石的总称, 主要为石灰岩和白云岩两类。采用白云石、方解石和非碳酸盐矿物(黏土)的三端元解释图板, 将碳酸盐岩分类(图2); 根据碳酸盐岩解释图板为岩性定名[5]。

(1)根据构成碳酸盐岩矿物的化学成分, 选取灰质、白云质、黏土质并对各含量进行计算。

(2)碳酸盐岩各成分的计算:

白云质含量=(样品检测Mg含量当前值-Mg含量背景值)/(21.82-Mg含量背景值)。

灰质含量=(样品检测Ca含量当前值-Ca含量背景值-1.67× 样品检测Mg含量当前值)/(56-Ca含量背景值), 如果计算结果为负值则按0计算。

泥质含量=(样品检测Al含量当前值-Al含量背景值)/(纯泥岩中黏土含量最大值-Al含量背景值)。

硅质含量=(样品检测Si含量当前值-1.61× 样品检测Al含量当前值)/纯砂岩中Si含量。

(3)数据归一化处理:X物质相对含量=X物质含量/(灰质含量+白云质含量+黏土含量)。

(4)建立岩性解释图板:根据各成分计算公式对碳酸盐岩中白云质含量、灰质含量、黏土质含量进行定量计算, 并以白云质相对含量、灰质相对含量、黏土质相对含量为坐标轴, 建立碳酸盐岩解释图板。根据其相对含量的不同, 划分为4个大区(A区、B区、C区和D区)。

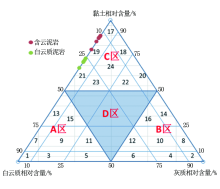

本文选取SY 1井4 520~4 540 m井段元素数据来展示应用元素数据进行岩性定名方法。表1为SY 1井4 520~4 540 m元素相对含量数据表, 将4 520~4 540 m相对含量数据投点到碳酸盐岩三端元解释图板中得到SY 1井4 520~4 540 m相对含量数据投点图(图3)。通过元素录井数据相对含量及投点分析得出:井段4 520~4 528 m岩性为含云泥岩, 井段 4 530~4 540 m岩性为白云质泥岩。通过元素录井对岩性进行准确定名, 确定岩性组合特征, 是准确划分和对比层位的基础, 同时也是识别储集层岩性科学有效的方法。

| 表1 SY 1井4 520~4 540 m元素相对含量数据 % |

2.2.1 标准剖面的建立

所谓地层划分就是根据地层的特征和属性按地层原始顺序及地层工作的实际需要, 把一个地区的地层划分成各种地层单位, 建立地层系统。除了传统的构造地质学、岩石地层学、生物地层学、标准化石法等地层划分方法外, 近年来现代地层学方法中元素地层划分方法已经成为重要的依据之一。其中最常用的方法是根据主、微量元素在剖面上的纵向变化特征, 对研究层位进行层位划分[6]。

本次研究选取有完井电测资料的S 352井作为该区块的元素标准剖面, 这是因为该井测井曲线(视电阻率)与XRF元素曲线有极好的对应关系, 纵向比较, 其层序特征十分明显。S 352井选取Si、Al、Fe、Ti、Na、K、Mg、Ca、S、P、Mn、Sr共12种特征元素及Si/Al比值对该井沙四下亚段下部进行了元素精细小层划分, 其中油页岩分3小层, 其余泥岩及白云质泥岩段分7小层, 共10小层, 现进一步将S 352井各小层元素特征统计结果列于表2。

| 表2 S 352井元素分层特征统计表 |

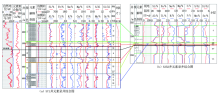

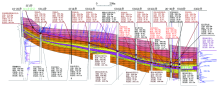

图4为SY 1井实钻中各小层元素特征与邻井S 352井标准剖面层位对比分析图。从图4可以看出, S 352井沙四上亚段各小层间的特征元素区分明显。

2.2.2 钻中元素地层对比及随钻轨迹调整

沉积岩在成岩过程中, 风化、搬运、沉积及沉积后作用都可以使不同元素发生一些有规律的迁移、聚集[7], 而各种地质体中化学元素丰度是地球化学的一种基本参数[8]。因此, 地层中各小层元素特征上的差别是元素录井技术进行地层对比的重要依据和前提。所以同一区块同一时期, 古沉积环境相似的情况下, 用特征元素进行多井地层对比是可行的。

水平井钻进过程中有2个关键的阶段, 分别为着陆点控制阶段和水平段的控制阶段。在水平段控制阶段中快速地判断井轨迹与地层的位置关系及准确并快速地计算出地层倾角, 是保证水平段储集层钻遇率的关键[9], 而入靶前层位对比是确保轨迹准确入靶的前提。本文分成油页岩对比和油页岩以下小层对比两部分进行讲述。因为该区块油页岩分布稳定, 可以作为地层对比的标志层, 同时也是沙四段的主要生油层和产油层, 对后期沙四下亚段白云质泥岩储集层的卡取起到了预判作用。

2.2.2.1 着陆点控制

SY 1井设计第一个控制点3 180.50 m(垂深3 097.20 m)为高电阻率油页岩顶位置(图5), 实钻中3 178.00 m(垂深3 095.86 m)钻遇油页岩层符合S 352井1小层元素高Mg、高Ca的特征, 证明油页岩前泥岩段已钻穿, 对比地层后得出设计油页岩顶与实钻接近, 据此导向下达指令:“ 按设计轨迹控速钻进, 油页岩厚度确定后, 再决定是否调整轨迹” ; 第二个控制点A点为2小层中部, 设计井深3 290.51 m(垂深3 126.00 m), 实钻井深3 290.53 m(垂深3 126.18 m), 油页岩符合S 352井油页岩2小层高Ti的元素特征; SY 1井3小层元素曲线特征符合S 352井中3小层高S、高P、高Ca、低Mg的元素特征, 于井深4 196.00 m钻遇高K泥岩, 证明油页岩段已钻穿, 通过元素确定岩性组合特征及跟踪对比1-4小层位置, 得出油页岩及4小层泥岩段实钻垂深与设计基本一致, 现场旋转导向在1-4小层的决策是降斜, 下探目的层。

2.2.2.2 水平段随钻指令调整

本井设计主要目的层为5小层白云质泥岩段, 实钻井深4 526.00 m钻遇白云质泥岩, 通过元素录井技术分析符合S 352井目的层5小层高Mg、高Ca的元素特征。由S 352井5-6小层元素精细划分数据特征统计表(表3)可以得出:5小层白云质泥岩特征元素表现为低Si、低Al、高Mg、高Ca; 6小层顶部泥岩特征元素表现为高Si、高Al、高Ti; 6小层上部白云质泥岩特征元素表现为中高Si、中高Al、高Mg、高Ca; 6小层下部泥岩特征元素表现为高Si、高Al, 且Si、Al元素比6小层顶部泥岩要高一等级, Ti元素6小层顶部泥岩略高, 且6小层顶部泥岩与下部泥岩P特征元素存在上低下高的特征。

| 表3 S 352井沙四上亚段5-6小层元素精细划分数据特征统计 |

SY 1井自井深4 526.00 m钻遇5小层白云质泥岩(表1、图3), 元素特征由4小层高Si、高Al、高K、低Mg、低Ca的泥岩层进入5小层的低Si、低Al、高Mg、高Ca的白云质泥岩层, 井轨迹由4小层进入5小层说明此时井轨迹和地层接触关系为下切。因为元素通过层位对比及岩性元素组合特征判断已钻遇主要目的层, 旋转导向下达增斜指令。钻至4 650.00 m时白云质泥岩元素数据显示为低Si、低Al、高Mg、高Ca、高P元素特征, 与S 352井5小层底部白云质泥岩元素特征吻合, 此时井斜角85.03° , 元素录井判断此时井底位置靠近5小层白云质泥岩底, 证明井轨迹与地层接触关系仍然是下切, 旋转导向采取元素录井建议继续增斜。由于轨迹增斜有一个过程, 在增斜过程中, 从钻遇岩性元素组合特征判断井轨迹仍然在下切。下切过程中于井深4 680.00 m钻遇6小层顶元素特征为高Si、高Al、高Ti的泥岩层, 于4 696.00 m钻遇6小层上部元素特征为中高Si、中高Al、高Mg、高Ca的白云质泥岩层, 于4 722.00 m钻穿6小层上部白云质泥岩层, 钻遇6小层中部泥岩, 因为该层泥岩Si、Al元素比6小层顶部泥岩要高一等级, Ti元素比6小层顶部泥岩略低, 而并未出现6小层下部高P特征, 符合S 352井6小层中部泥岩元素特征。元素录井通过数据及元素曲线对称性分析得出轨迹折返点在4 755.00 m左右, 此时井斜角85.86° 。此后井轨迹开始上切地层, 至4 820.00 m钻遇6小层上部中高Si、中高Al、高Mg、高Ca的白云质泥岩, 此时井斜角85.62° 。钻至4 864.00 m井轨迹上切回到6小层上部白云质泥岩顶, 此时井斜角85.63° , 旋转导向根据元素录井层位判断, 对井轨迹进行降斜追踪6小层上部白云质泥岩层。元素录井通过曲线对称性分析得出井轨迹上切至4 930.00 m(井斜角85.47° )即6小层顶泥岩层内开始出现折返下切, 并于4 960.00 m(井斜角85.83° )再次钻遇6小层上部白云质泥岩。井段4 960.00~5 085.00 m井轨迹基本维持微增斜, 井斜角从85.83° 增至86.80° , 该段井轨迹并未上切至5小层白云质泥岩也未下切至6小层下部泥岩层, 完钻井底5 085.00 m在6小层顶部泥岩层。元素分析导致4 960.00~5 085.00 m井轨迹在6小层顶部泥岩及6小层上部白云质泥岩上下穿行的原因是局部构造变化或者三角洲沉积相变导致, 虽然元素录井对井底所处岩层位置做出了判断, 随钻导向也尝试增斜, 但最终由于工程技术的原因导致本井并未再继续增斜追踪到主要目的层5号层的白云质泥岩。

表4为SY 1井水平段重要控制点与层位对应关系描述表。

| 表4 SY 1井水平段实钻轨迹数据(部分) |

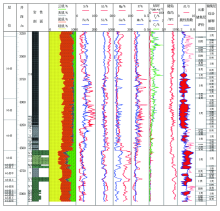

2.2.2.3 实施效果验证

SY 1井在实钻过程中, 元素录井根据有机质丰度相关元素Al/S及通过元素反演出的脆性指数, 综合分析水平段储集层钻遇情况, 完井后通过综合解释验证, 形成对比图(图6), 该图中Al/S与元素反演的脆性指数交会曲线红色充填部分现场元素解释为Ⅰ 类储集层, 两曲线接近重合部分为Ⅱ 类储集层, Al/S比值为高值与脆性指数呈现曲线分离为Ⅲ 类储集层。从图6可以看出, 元素储集层评价的Ⅰ 类储集层与电测后储集层综合解释评价得出的Ⅰ 类储集层位置基本对应。通过统计得出:现场元素解释Ⅰ 类储集层12层共1 071.00 m, Ⅱ 类储集层16层共277.00 m, Ⅲ 类储集层14层共446.00 m; 完井电测后综合解释Ⅰ 类储集层29层共1 147.20 m, Ⅱ 类储集层27层共587.70 m, Ⅲ 类储集层7层共99.70 m。验证了SY 1井着陆点A点至完钻B点Ⅰ 类、Ⅱ 类优质储集层钻遇率66.4%, 证明元素录井技术在水平段随钻导向中应用效果良好。

SY 1井实例证明, 元素录井技术在随钻导向中的作用是至关重要的。沉积相变及构造的演化等因素导致地层岩性在纵向上的岩性组合变化及横向上各岩层厚度及岩性非均质性。常规录井中的钻时、气测及随钻伽马等资料在面对复杂地层情况时对随钻导向的指导意义有时并不明显。

通过元素录井对随钻导向指导方法的探索, 可以得出以下结论:

(1)通过元素录井技术可以准确识别沉积岩岩性, 从而明确地层岩性组合特征, 根据已钻井元素及测录井资料可以对地层进行元素小层精细划分。

(2)元素录井技术可以落实着陆点岩性, 通过元素地层对比进行“ 入窗点” 预判, 从而提高“ 入窗点” 入靶精准度, 保证井轨迹以最佳角度入靶。

(3)通过目的层岩性组合的特征元素变化规律研究, 在随钻过程中可以准确判断井轨迹所处目的层上中下的相对位置或者对井轨迹出入目的层做出准确判断; 通过元素录井技术分析井轨迹与地层接触关系, 判断井轨迹对地层是上切、下切或者平切, 从而为随钻导向轨迹调整提供重要的参考依据。

元素录井技术在水平井中的应用为水平井随钻导向提供了重要的决策依据, 尽管在SY 1井应用元素录井辅助、指导随钻导向取得了丰硕的成果, 但元素录井技术在大民屯凹陷水平井导向过程中还有许多方面需要完善。首先是在元素录井指导随钻导向实际应用过程中地层分析上不能以组、系为单位, 而是要细化到段、亚段, 甚至要精确到米或者分米的微薄夹层。其次是区域构造复杂、目的层地层倾角不稳定、目的层相变等客观情况的存在, 而且目前大民屯凹陷中央洼陷带区块元素录井技术仅录取了两口井, 在目的层邻井控制上还十分薄弱, 因此还需多录取该区块地层元素数据从而建立大民屯凹陷中央洼陷带元素录井数据库及多井元素剖面三维层位对比图。另外在每口井随钻导向过程中应结合随钻测井、常规录井资料、区域构造资料、地震资料综合分析, 实现宏观与微观结合, 相互印证, 同时在钻进过程中优选先进的石油工程技术, 综合应用才能提高水平井井身质量和目的层钻遇率。

总之, 元素录井技术作为辅助随钻导向的新方法, 在大民屯凹陷中央洼陷构造水平井中的应用取得了初步成效, 在实钻中还需不断实践并总结, 使技术和方法更加完善及多样化。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|