作者简介:朱红涛 高级工程师,1979年生,2004年毕业于成都理工大学资源勘查工程专业,现在中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司从事油气田开发石油地质工作。通信地址:621000 四川省绵阳市科创园区园艺街13号。电话:18080059753。E-mail:ntl2010@126.com

因页岩气井水平段储集层构造形态往往多变,且地震资料解释尚存在无法识别出的未知微幅构造及错误识别形成的虚假构造等问题,造成钻井轨迹偏离优质储集层。为了提高优质储集层钻遇率,利用真假微幅构造分析识别技术,可准确识别出真实微幅构造形态及类型,及时纠正虚假构造形态,对断点、断距及轨迹相对储集层位置进行分析和判断,从而为轨迹优化调整、提高优质储集层钻遇率提供强有力的技术支撑。

Because the structural attitude of reservoirs in horizontal section of shale gas wells is always changeable, and there are still some problems in seismic data interpretation, such as unknown tiny-amplitude structure that can not be identified and false structure formed by wrong identification, which results in the deviation of drilling trajectory from high-quality reservoir. In order to improve the drilling rate of high-quality reservoir, the true and false tiny-amplitude structure analysis and identification technique can be used to accurately identify the true tiny-amplitude structural attitude and type, correct the false structural attitude in time, analyze and judge the the position of fault breakpoint, fault throw and trajectory relative to the reservoir, so as to provide strong technical support for optimizing and adjusting the trajectory, and improving the drilling rate of high-quality reservoir.

川东南地区页岩气开发以水平井实施为主, 水平井导向中, 物探资料在宏观的引导上具有一定前瞻性, 三维地震资料在平面和空间组合上具有一定预判优势[1], 与此同时, 由于刻画精度原因及分析技术手段的限制, 有时地震解释的精细度满足不了现实需求, 无法精确识别出地层中存在的多种微幅构造(如隆起、揉皱、断层、冲起构造等), 或因阻抗界面分析追踪错误, 预测中刻画出一些虚假构造等, 造成实钻轨迹与设计轨迹产生偏离, 或造成优质储集层钻遇率偏低。为了减少误差及损失, 微幅构造分析识别技术应运而生, 此项技术通过利用多参数(GR值、元素值、气测值等)的相关性变化特征, 结合邻井前后对比, 从点到面逐步连贯分析, 可准确识别出真实地质微幅构造形态及类型, 纠正因错误预判而形成的虚假构造形态, 对地层断点、断距、地层真实走势形态及轨迹相对储集层位置进行分析和判断, 为水平井轨迹优化调整、提高优质储集层钻遇率, 提供强有力的技术支撑和有效的质量保障。

川东南地区页岩气水平井水平段横向延展较长, 局部隐形微幅构造条件较复杂, 可能存在物探剖面无法识别的微幅构造(如隆起、揉皱、断层、冲起构造等)。通过岩性、气测、元素、GR、井斜等多种参数值及特征形态变化, 由点到面、前后连贯、综合对比分析, 能够准确判断各参数突变点前后钻头相对储集层位置变化及距离, 从而识别确认隐形微幅构造的具体形态及类型。微幅构造识别技术分析应用流程见图1。

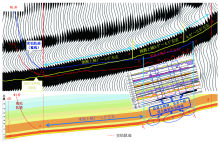

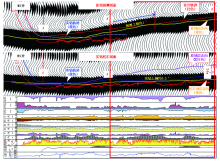

从过W 1井地震剖面图可以看出, 高阻抗界面由左向右整体呈上倾趋势, 预测在AK段倾角相对平缓, KE-EB段上倾幅度快速增大, 全段显示局部无明显微幅构造存在迹象。实钻过程中, AK1段与预测AK段地层倾角基本一致, K1E1段地层上倾幅度增大与预测KE段总体差别不大, 证明过W 1井地震剖面构造与实钻基本一致, 不存在虚假构造, 但在K1E1段中经判断局部钻遇3个连续小隆起形成的揉皱, 与地震预测成果不太一致, 证明在W 1井K1E1段存在地震剖面未能识别出的微幅构造(图2)。

实钻K1E1段中, 多次钻遇GR值及全烃值突降、突升的变化过程, 各元素相关性变化也比较明显(表1), 经对比导眼井相同层位参数变化情况, 符合龙一段Ⅲ 号峰到五峰组地层参数变化特征, 确定在1、2、3三个突变段, 钻头均是由龙一段Ⅲ 号峰快速穿入五峰组地层然后又快速穿出并进入龙一段Ⅲ 号峰。

| 表1 W 1井钻遇揉皱处部分相关参数变化统计 |

当钻遇第一个突变段K1点附近时, GR值及全烃值突然降低, 相关元素特征变化也比较明显, 初步对比分析认为可能是钻遇小断层引起, 由龙一段Ⅲ 号峰断至五峰组, 断距应小于2 m。建议逐步增斜钻进观察, 井斜91° 上升至95° , 钻约段长31 m, 由GR值、全烃值及元素值相对变化, 判断钻头回到龙一段Ⅲ 号峰; 继续钻约段长33 m时, GR值、全烃值及元素值相对变化特征, 如K1点处发生突变特征一样, 经对比分析, 认为是钻头由龙一段Ⅲ 号峰快速进入五峰组, 产生突变。结合前期GR值、全烃值及元素值相对变化特征, 分析认为1号突变段可能是局部小隆起构造形态, 造成钻头由龙一段Ⅲ 号峰快速进入五峰组地层然后又快速穿出并进入龙一段Ⅲ 号峰; 判断出最初分析的K1点附近钻遇小断层不成立, 地层无挫断, 计算地层倾角约上倾2° , 故建议适当降斜, 井斜95° 下降至92° , 后稳斜钻进观察。 继续钻约段长120、180 m处时, 相继钻遇2、3号突变段, 与前期1号突变段GR值、全烃值及元素值相对变化特征相似, 分析2、3号突变段仍为局部小隆起构造形态, 后期根据计算地层倾角逐渐增大(2° 上升至4.5° ), 适时增斜-稳斜钻进观察。当钻遇E1点后, 结合K1E1段构造形态分析, 发现K1E1段整体是一个小揉皱构造。

微幅构造的分析与判断都是从点到面, 逐步分析进行判断的, W 1井先从K1点附近各参数突变, 初步判断为小断层, 后经钻遇1号突变段分析为局部小隆起, K1点断层不成立, 再相继钻遇2、3号突变段后, 最终分析发现K1E1段整体是由1、2、3三个相邻突变段形成的局部小隆起组合形成的一个小揉皱构造[2]。

通过运用微幅构造识别技术, 及时、准确地识别出地质微幅构造真实形态及类型, 为区块微幅构造形态再认识提供依据, 为后期及邻井钻井轨迹优化及部署提供技术支撑。

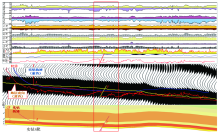

从过W 2井地震剖面观察AF段发现, 高阻抗界面相对较平缓, 整体下倾约0.8° 左右, 此段无断裂存在迹象, 实钻至F处, GR值、全烃值及各元素值变化特征均发生突变, 证实F处存在地震剖面无法识别的微幅构造(图3) 。

当W 2井钻至F处时, GR值627 API下降至287 API, 全烃值24%下降至12%, 元素值Ca 13%下降至6%、Si 37%上升至68%、Al 10%下降至6%。结合F点前后GR、全烃、元素变化特征及对比直导眼各参数特征分析, 判断在F点处钻遇小断裂, 地层由龙一段2小层Ⅲ 号峰断至2小层之上31小层下部, 断距约1.2 m。继续稳斜钻进观察, 短距离内未发现明显2次微幅构造存在迹象, 证明F处断裂为单一逆断层构造[3]。因断层导致轨迹位于优质储集层上部, 建议微降斜钻进观察, 确认轨迹回到2小层Ⅲ 号峰(优质储集层)后稳斜钻进。

通过运用微幅构造识别技术, 及时地避免了无效进尺, 提升了优质储集层的钻遇率。

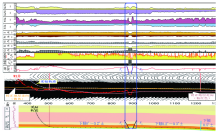

从过W 3井地震剖面图看, 高阻抗界面整体下倾0° ~0.3° 较平缓, 未发现微幅构造存在。钻至F1、F2点处时, GR值、气测值及元素值特征均发生突变, 证实W 3井水平段中存在地震未能识别的微幅构造(图4)。

W 3井在钻至F1点处时, GR值、气测值及元素值特征均发生突变, GR值322 API下降至76 API, 元素值Si 40%~50%下降至16%、Ca 8%~10%上升至37%、P 0.04%~0.06%上升至0.11%, 全烃值20%下降至8%, 岩性由黑色页岩突变为灰色灰岩; 结合前后钻头位置及各项工程、地质参数变化特征, 判断钻头由龙一段2小层Ⅲ 号峰进入临湘组, 分析认为F1处可能钻遇2种微幅构造形态, 即钻遇局部小隆起和钻遇小断层。为明确F1处具体构造形态, 建议微增斜钻进观察GR值、气测值及元素值特征变化; 继续钻进至F2处时, GR值、气测值及元素值特征均再次发生突变, 各参数突变值及形态与F1处时呈镜像对称, 判断钻头由临湘组进入龙一段2小层Ⅲ 号峰。

初步分析认为, F1、F2处为局部小隆起, 造成F1F2间地层抬升, 使钻头由龙一段2小层Ⅲ 号峰快速进入临湘组, 经F1F2段后, 再由临湘组穿出快速进入龙一段2小层Ⅲ 号峰; 但通过GR及元素形态前后对比发现, 在F1、F2处钻遇龙一段2小层Ⅲ 号峰最高GR值分别为322、340 API, 而前期已钻Ⅲ 号峰GR峰值为400 API左右, 故认为在F1、F2处未钻遇Ⅲ 号峰尖, 而是从Ⅲ 号峰上半幅直接进入临湘组, 再由临湘组直接进入Ⅲ 号峰上半幅, 中间缺失Ⅲ 号峰峰尖至五峰组GR及各元素变化曲线特征段; 证实F1F2间钻遇地层不连续, 有断点存在, 说明前期判断的F1F2处为局部小隆起构造形态不成立; 而F1点与F2点地层突变处应均为地层断裂形成, 即F1F2应为由2个微断裂形成的局部冲起构造形态[4, 5]; 断裂由龙一段2小层Ⅲ 号峰上半幅断至临湘组顶部, 断距为1.0~1.5 m(突变地层缺失Ⅲ 号峰下半幅垂厚约0.6 m, 五峰组垂厚约0.4 m)。

通过运用微幅构造识别技术, 准确地识别出地质微幅构造真实形态及类型, 及时解决了实钻中的误导及困扰。

川东南地区页岩气水平井中, 局部地层构造形态变化复杂, 物探通过时深关系校正地震剖面, 有时无法准确反映地层真实构造形态, 因而可能刻画出一些虚假构造形态。通过岩性、气测、元素、GR、井斜等多种参数值及特征形态变化前后的对比分析, 准确判断出钻头相对储集层空间位置关系, 及实钻井斜与地层倾角相对关系, 能够及时准确地识别、纠正原始地震剖面刻画的虚假构造形态。

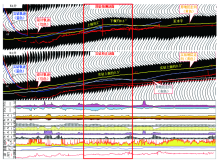

从过W 4井地震剖面图(原始预测剖面及实钻校正剖面)可以看出, K1K2段原始预测剖面显示为一个局部小隆起构造形态, 其前段上倾约2° , 后段下倾约0.5° , 实钻校正剖面呈整体上倾约0.5° 构造形态, 与原始预测剖面有差异; 证实原始预测剖面在K1K2段刻画的局部小隆起构造形态不存在, 为虚假构造(图5)。

W 4井在钻至K1点处时, 根据GR值、气测值及元素值特征变化对比分析, 判断轨迹处于龙一段31小层, 计算地层倾角为上倾约0.5° , 实钻地层倾角无明显增大趋势, 保持井斜90.5° ~91.0° 稳斜钻进观察至K2点, 根据后续GR值、气测值及元素值的特征变化对比分析, 判断轨迹逐步下切地层至龙一段2小层Ⅲ 号峰峰尖附近(优质储集层); 实钻证明K1K2段地层倾角上倾约0.5° , 整体地层相对稳定, 起伏不大, 与原始地震剖面预测K1K2段存在局部小隆起构造形态不符。通过运用微幅构造识别技术, 及时、准确地识别出原始地震剖面刻画的虚假构造形态及类型, 避免了无效进尺及错误的轨迹调控。

从过W 5井地震剖面图(原始预测剖面及实钻校正剖面)可以看出, 剖面中AK段剖面刻画构造形态基本一致, 但K点之后KB段剖面刻画的构造形态则产生了不同, 原始预测剖面KB段构造形态表现为先上倾约1° , 后转为相对平缓走势; 实钻校正后剖面KB段构造形态则表现为整体略上倾约0.3° 走势。通过实钻校正证明:原始预测地震剖面KB段构造形态不正确, 是虚假构造(图6)。

W 5井钻至K点后, 根据GR值、气测值及元素值特征变化对比分析, 判断轨迹处于龙一段2小层Ⅲ 号峰上半幅, 计算地层倾角上倾约0.3° , 实钻地层倾角无明显增大趋势, 保持井斜90° 左右稳斜钻进观察, 根据后续GR值、气测值及元素值特征变化对比分析, 判断轨迹逐步下切地层至龙一段2小层Ⅲ 号峰峰尖附近(优质储集层); 证明后期KB段地层倾角上倾约0.3° , 地层较平缓, 与原始地震剖面预测KB段地层上倾约1° 不符, B点处垂深原始预测剖面地层走势线与实钻校正剖面地层走势线的垂距达到24 m。

通过运用地质微幅构造识别技术, 及时准确地识别出原始地震剖面刻画的虚假构造形态, 为地震剖面及时校正及钻井轨迹优化调整提供了强有力的技术支撑。

(1)通过运用微幅构造识别技术, 可以解决实钻中的误导及困扰, 切实避免无效进尺, 提升优质储集层的钻遇率。

(2)通过运用微幅构造识别技术, 可以及时、准确地识别地质微幅构造真实形态及类型, 为区块微幅构造形态再认识提供依据, 为后期及邻井钻井轨迹优化及部署提供技术支撑。

(3)通过运用微幅构造识别技术, 可以识别原始地震剖面刻画的虚假构造形态, 为地震剖面及时校正及钻井轨迹优化调整提供可靠依据, 从而避免无效进尺及错误轨迹的调控。

(4)针对单一的分析技术手段或多或少存在的局限性和缺陷, 将地质微幅构造识别技术与地震预测相结合, 进行地质-物探一体化综合分析、预测、判断, 可以为实际生产提供强有力的技术支撑和有效的质量保障。

(编辑 李 特)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|