作者简介:张德安 高级工程师,1970年生,1989年毕业于中原石油学校地质专业,主要从事录井仪器仪表及新技术研发工作。通信地址:457001 河南省濮阳市五一路85号录井公司。电话:(0393)4816078。E-mail:zyytzda@163.com

为了改变录井传统作业模式的不足,创新发展录井技术水平和服务能力,分析了当前勘探开发形势下的录井技术发展现状及相关问题,并结合现有录井作业方式,通过开发“集群化录井”平台体系结构,实现现场信息的全面感知、无线采集、智能组网,使综合录井仪不仅能够单井单机作业,而且可以在区域范围内同时录取多口井,建立区域化协同作业集控中心,实现定制的工厂化录井模式,提高现场资料的解释评价能力,拓展服务领域,提高服务能力;同时阐述了集群化录井涉及的井场无线采集与智能组网技术、微服务架构技术、开放式数据交换技术、区域钻井优化及风险预警技术、区域储集层展布及分析评价技术。集群化录井技术经过三年的重复平行生产实验应用,结果显示出高度的稳定性和重复性,数据精准良好,实现了模式创新和技术创新的结合,有效提升了核心服务能力,具有良好的推广应用前景。

In order to change the shortcomings of traditional operation mode of mud logging, innovate and develop mud logging technology level and service capability, the current situation and related problems of mud logging technology under current exploration and development situation are analyzed. Combined with the existing mud logging operation mode, through the development of cluster mud logging platform architecture, the comprehensive perception of field information, wireless acquisition and intelligent networking are realized, so that the comprehensive mud logging unit can not only work on single well stand-alone, but also can simultaneously record multiple wells in the regional scope, establish a regional collaborative operation centralized control center, realize customized factory mud logging mode, improve interpretation and evaluation ability of field data, expand service areas and enhance service capability. At the same time, the wellsite wireless acquisition and intelligent networking technology, micro-service architecture technology, open data exchange technology, regional drilling optimization and risk early warning technology, regional reservoir deployment, analysis and evaluation technology involved in cluster mud logging were described. After three years of repeated parallel production experiments, the results of cluster mud logging technology showed high stability and repeatability, good data accuracy, realizing the combination of mode innovation and technological innovation, effectively improving core service capability and having a good prospect of widespread use.

录井被誉为油气勘探开发的“ 眼睛” 和“ 参谋” 、石油工程领域中信息化建设的“ 排头兵” , 但随着钻井工艺技术的进步, 传统的作业模式已经不能适应油气勘探开发的要求。为此, 通过分析当前勘探开发形势下的录井技术发展现状及存在问题, 结合油气勘探开发的实际, 提出以“ 集群化录井” 平台体系结构作为互联网+和工业制造业结合的突破口, 进而实现录井作业方式的转变。面对区域范围内多井同时施工的钻井模式, 每个井场都需要安装一台录井仪, 这种传统的分散录井模式存在以下不足之处:(1)造成了资源浪费, 方圆很小的范围内, 每口井都需要一台综合录井仪, 每台都需要两三名仪器操作、维护人员, 造成设备、人力、运力等资源的浪费; (2)增加了人员管理、安全管理等方面的成本; (3)各综合录井仪形成了一个个“ 信息孤岛” , 多井信息资源共享的及时性、有效性不高, 无法更有效地指导钻井作业; (4)由于多套设备分散作业, 资料采集标准的统一性无法保障, 使得数据的可对比性有待提高; (5)现场的资料分析针对单井进行评价, 缺少区域范围的综合分析评价手段。

为了改变录井传统作业模式的不足, 创新发展录井技术水平和服务能力, 中石化中原石油工程有限公司于2015年承担了集团公司“ 集群化录井平台研发” 科研项目, 并于2018年通过集团公司鉴定, 成功创建了集群化录井模式, 用一台仪器可以同时录取10多口井, 并在文23储气库进行的前期应用中, 取得了良好效果。

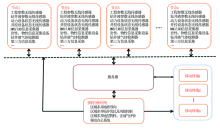

传统的分散型录井工作模式在每个井场都需要安装一台录井仪(图1), 而集群化录井[1]的核心思想是实现现场信息的全面感知、无线采集、智能组网, 使综合录井仪不仅能够单井单机作业, 而且可以在区域范围内同时录取多口井。在此基础上建立区域化协同作业集控中心, 实现定制的工厂化录井模式, 提高现场资料的解释评价能力, 拓展服务领域, 提高服务能力。根据功能不同, 该平台划分为四大模块。

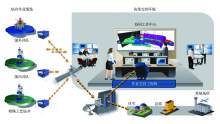

把每一个井场看作一个无线节点, 每个节点的工程数据、钻井液数据、气测数据、测井数据、随钻数据等通过无线采集和智能组网技术发送到集群化录井平台, 实现了现场信息的全面感知、无线采集、智能组网(图2)。

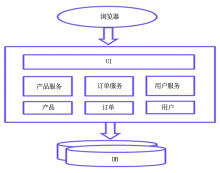

通过开放式数据交换技术、微服务技术、双向同步操控及多任务平台管理技术、大容量数据存取技术、可靠性保障技术, 构建了集群化录井平台, 使综合录井仪不仅能够单井单机作业, 更能在区域范围内同时进行十口井作业, 实现了作业方式的创新性改变, 建立了区域化、标准化的“ 工厂化录井” 协同作业模式(图3)。

基于多井信息共享的集群化录井平台, 实现了录井现场从单井评价到区域标准化综合分析的转变, 由点到面, 由局部到区域, 资料应用更全面、宏观、立体, 大幅提升了解释结果的及时性、精确度和质量, 进一步提高了核心服务能力。

根据现场实际情况及需求分析, 集群化录井平台将每一个钻井现场视为一个节点, 从传输速率、距离、功耗等方面, 通过对各种常用的通信方式进行分析比较[2, 3], 优选ZigBee技术作为组建钻井现场无线传感器网络的首选短距离通信技术, 集成了传感器、嵌入式计算、网络和无线通信四大技术, 开发了网络信息质量保证、数据融合、安全管理、网络定位及身份管理、网络同步管理等关键技术, 形成了现场无线智能传感器网络。

目前在无线通信领域中, 最新的通信技术和最早采用的旧技术是共存的, 而且这种状态还会存在下去。在这个体系中存在着各种各样的无线信号, 它们之间很有可能会产生相互干扰, 同时不同的环境条件也会造成不同的干扰现象, 主要有来自两个方面的挑战:同频干扰和多径衰退。

同频干扰:在ISM(Industrial Scientific Medical)公用频段, 频率是十分宝贵的资源。如图5所示, 2.4 GHz频段有WiFi、Bluetooth和ZigBee, 还有无绳电话、微波炉等, 这样一来需要避免同频干扰。

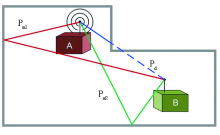

多径衰退:在实际通信环境中, 墙壁、门、走动的人群、树木和建筑物等都可能造成无线信号的反射。如图 6 所示, 除直线路径 Pd 外, 还会叠加其他反射路径(Pm1和Pm2)的信号, 这些混合信号可能会使接收设备无法解码, 这称之为多径衰退。

针对上述干扰因素, 采用两种抗干扰技术, 确保了信息传输的可靠性。

(1)快速跳频技术。以高于信息速率的跳速在很宽的频带上进行频率跳变, 通过空闲信道评估(Clear Channel Assessment, CCA)、动态信道选择、优化信道算法、应答重传和帧缓存等技术应用, 有效地对抗现场各种跟踪式干扰和转发式干扰, 消除多径效应造成的不利因素, 表现出了很好的抗干扰性能。

(2)虚拟智能天线技术。采用空分多址技术(Space Division Multiple Access SDMA), 开发了自适应智能天线技术, 形成了自适应空间数字处理技术, 实现多种方向、角度、增益都不相同的“ 虚拟天线” , 可适应不同工作环境, 不同用户的位置, 以及避免不必要的干扰。

传统的录井信息前端采集, 是将所有的功能打包在一个容器里, 所有的业务模块耦合在一起, 这样的单体应用开发简单, 实现了集中式管理, 基本不会重复开发, 没有分布式的管理和调用消耗, 较适用于成熟的需求, 在项目初期确实可以很好地运行。然而随着需求的增加, 代码库也在飞速膨胀, 而且现场数据的格式多种多样, 不同地区、不同客户的需求无法统一, 表现出越来越高的局限性, 主要体现为:

(1)效率低:开发都在同一个项目改代码, 相互等待, 冲突不断; (2)维护难:代码功能耦合在一起, 新人不知道何从下手; (3)不灵活:构建时间长, 任何小修改都要重构整个项目, 耗时长; (4)稳定性差:一个微小的问题, 都可能导致整个应用挂掉; (5)扩展性不够:无法满足高开发下的业务需求(图7)。

许多公司, 比如Amazon、eBay和NetFlix, 采用微处理结构模式解决了上述问题。其思路不是开发一个巨大的单体式的应用, 而是将应用分解为小的、互相连接的微服务。微服务技术的本质是用一些功能比较明确、业务比较精练的服务去解决更大、更实际的问题, 围绕业务领域组件来创建应用, 一个微服务一般完成某个特定的功能, 比如下单管理、客户管理等。

通过服务分拆、提供统一透明的服务入口、安全、过滤、流控等API管理功能, 实现了微服务之间的通信, 通过zookeeper等类似技术做服务注册信息的分布式管理, 实现各个微服务间的负载均衡, 提供重试机制、限流、熔断机制、负载均衡、降级(本地缓存)等手段, 提高了系统的可靠性, 确保任一环节出问题都不至于影响整体链路。

为了开发不依赖于底层硬件及操作环境的开放式数据交换技术, 实现多服务器端、多客户端交互模式, 以及服务器、客户端的双向测控操作, 兼顾开放性和效率原则[4, 5, 6], 研究开发了两种模式用于开放式数据交换:一种为OPC服务器模式, 主要用于与第三方质检的信息交换; 另一种为.net remoting模式, 主要用于系统内部的双向操控(图8)。

OPC(OLE for Process Control)是一个工业标准, 包括一整套接口、属性和方法的标准集, 用于过程控制和制造业自动化系统, 创建了一个开放的、可互操作的控制系统软件, 采用客户/服务器模式, 把开发访问接口的任务放在硬件生产厂家或第三方厂家, 以OPC服务器的形式提供给用户, 解决了软、硬件厂商的矛盾, 完成了系统的集成, 提高了系统的开放性和可互操作性, 使之可以适应各个供应厂商硬件和系统的差异, 从而实现了不依存于硬件的系统构成。同时开发了一种叫做Variant的数据类型, 可以不依存于硬件中固有数据类型, 按照应用程序的要求提供数据格式。通过开发OPC技术, 达到了一个OPC客户端可以同时连接多个OPC 服务器, 每个OPC 服务器又可以为多个客户端提供服务的目的(图9)。

基于中心数据库和现场数据库, 通过研究开发人工智能技术[7, 8], 在实时数据流监测应用中, 提供预定义模式的检测、数据流间相关性的发现、频繁项的发现、异常点的捕捉等功能; 通过优选敏感参数信息, 对集群化录井平台上事故井在某一时间、某一井段的工作参数进行对比, 分析工程事故的发生与工作条件的关联性、产生事故的特征参数、采取的处理措施及有效性, 进而优化其他相关井的工作参数组合。据此建立了一套快速、有效的数学模型, 实现了区域范围内多井的工程预警、钻井优化, 提高了预测准确性, 提前了事故预警时间, 提高了综合勘探开发效益(图10)。

应用“ 储集层流动单元分析法” , 基于现场采集的储集层岩性、物性、含油性、压力系数等相关信息的分析处理, 通过对比不同随机方法, 运用高斯模拟方法进行地质现象的模拟, 如孔隙度、渗透率、油气含量的分布, 并应用流动单元约束属性模型, 绘出区域的等值线分布图, 从而可以更好地分析和预测储集层的非均质性, 分析储集层的油源、品质、空间展布及联通情况, 为油藏描述提供可靠的依据, 为区域多井地层对比、油层改造提供帮助。

作为互联网+和工业制造业结合的突破口, 相比于传统录井模式, 开放式的集群化录井平台实现了录井作业方式的变革, 具有以下技术优势。

(1)有别于传统的一台综合录井仪只能录一口井、每口井需要两三名仪器操作人员, 创新性地建立了“ 集群化录井” 协同作业模式, 一台仪器可以同时服务10口井录井, 仅需3至5名操作人员, 实现了录井作业方式的根本性变革, 开创了录井技术发展的一个方向。

(2)有别于传统现场录井工程预警技术仅限于当前井的参数分析、预警, 通过对基于集群化录井平台录取的多井实时信息和历史数据库数据分析, 建立了一套快速、有效的数学模型, 实现区域范围内的钻井优化和风险控制, 提高预报精度, 提前预警时间, 有效提升了服务石油勘探开发的能力。

(3)有别于传统录井资料解释技术依据区域地质资料进行单井评价, 首次实现了录井现场由“ 单井评价” 向“ 区域标准化综合评价” 的工作模式转变, 现场评价基于多井信息共享的集群化录井平台, 由点到面, 由局部到区域, 资料应用更全面、宏观、立体, 大幅提升了解释结果的及时性、精确度和质量。

(4)集群化录井技术有效减少了钻井现场场地占用, 作业灵活, 部署方便, 同时可以大幅降低生产成本和作业风险, 有效助力“ 优快钻井” , 提高综合勘探开发效益。

作为互联网+和工业制造业结合的突破口, 集群化录井技术经过三年的重复平行生产实验应用, 结果显示出高度的稳定性和重复性, 数据精准良好。该成果创新性地建立了集群化录井工作模式、基于录井现场的区域综合分析评价技术, 实现了模式创新和技术创新的结合, 有效提升了核心服务能力, 具有良好的推广应用前景。

(编辑 李 特)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|