作者简介:么春雨 1987年生,工程师,2009年毕业于大庆石油学院,主要从事海上地质录井研究工作。通信地址:300459 天津市滨海新区海川路2121号渤海石油管理局。电话:13820608741。E-mail:yaochy@cnooc.com.cn

X射线元素录井可检测到地层中多种元素。为充分发挥元素录井在潜山界面识别中的作用,对其检测的原始元素数据进行统计分析,归纳了研究区元素含量分布、相关性和多解性的特征,进一步结合研究区由厚层砂泥岩钻进潜山时矿物含量的变化规律,筛选一些主要元素为研究对象,将其组成3对元素曲线道,分别代表火成岩、沉积岩和沉积间断特征,进而建立元素曲线组合解释图板和Si+Al与Na+K潜山岩性解释图板。以上图板指示的潜山界面特征明显,在渤中凹陷某区块潜山界面识别中准确率达到90%,取得了较好的应用效果。

X-ray element logging can detect multiple elements in the stratum. To give full play to the roll of element logging in identifying buried hill interface, statistical analysis of original element data detected by it was conducted, element content distribution, correlation and multiplicity of solution in research area were summed up. The variation rule of mineral content when drilling into the buried hill from thick sand mudstone in research area was further combined. Certain main elements were chosen as research objects and were formed three pairs of element curve tracks, representing the characteristics of igneous rocks, sedimentary rocks and sedimentary hiatus to build the interpretation chart of element curve combination and the interpretation chart of Si + Al and Na + K buried hill lithology. Characteristics of buried hill indicated by charts above were obvious and the precision in buried hill interface identification in a block of Bozhong depression reached 90%, achieving good application effect.

2017年渤海油田在渤中区域太古界潜山中发现了千亿方凝析油气田[1], 由此引发这两年诸多探井将古潜山作为勘探目标。由于古潜山地层与上覆新生代地层属于不同压力系统, 如果钻井作业过程中使用高密度钻井液钻进潜山的进尺过多, 则容易导致井漏、井眼垮塌等工程事故, 故亟需井场地质技术人员准确识别潜山界面, 控制进山进尺, 以减少这种工程作业风险。渤海油田一般通过对录井岩屑中特殊岩性的发现及识别来判断是否进入古潜山。但由于PDC钻头切削的岩屑细碎, 单凭技术人员主观判断很难及时卡准潜山界面。近些年随着X射线元素录井技术在渤海油田的广泛应用, 也给井场识别潜山界面带来了新的技术手段。

元素录井技术是通过对样品中的Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ba、Ti、Mn、Fe等十多种元素的检测分析, 依据元素构成矿物、矿物组成岩石、岩石组合成地层的关系, 来识别岩性和进行地层层位判断[2]。渤海油田使用的元素录井, 一般间隔5 m取一份10 g岩屑混样, 并提供与取样深度对应的17种元素的谱图和曲线图两项基础数据。由于检测到的元素种类繁多及受测量环境和混有旧岩屑的影响, 实际应用过程中发现并不能直观清晰地识别出潜山界面。目前国内对元素录井的研究方法主要有谱图法、曲线法、数值法及数学地质法等[3], 由于研究区之间沉积环境的差异性及样品代表性不同, 这些用于特定研究区的解释方法在渤海油田并不适用。在渤海油田细分构造带研究成果[4]的基础上, 笔者通过归纳总结渤中凹陷某区块元素特征, 筛选主要相关元素, 建立了新型的曲线和潜山岩性投点解释图板。

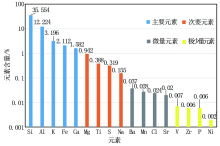

元素录井检测得到的地层元素种类繁多, 对研究区渤中某区块统计分析, 可将元素的含量按10的对数数量级分为4个等级:主要元素(含量1%以上)、次要元素(含量0.1%~1%)、微量元素(含量0.01%~0.1%)和极少量元素(含量0.001%~0.01%)。例如研究区BZXX-1井沙河街组井深4 480 m砂岩中5种主要元素分布顺序为Si、Al、K、Fe、Ca; 4种次要元素分布顺序为Mg、Ti、S、Na; 4种微量元素分布顺序为Ba、Mn、Cl、Sr; 4种极少量元素分布顺序为V、Zr、P、Ni(图1)。岩性变化时, 主要和次要等级各元素的分布位置关系及数量级会发生改变, 其他等级的元素分布位置关系也可能发生变化, 但极少跳出既定的数量级, 故在编制新的曲线图板时, 可以除去一些含量极少、变化小及易受测量环境影响的极少量元素, 并减少微量元素个数, 达到“ 以主要元素为主, 次要元素为辅, 兼顾微量元素” 的元素筛选原则, 既可增强横向可对比性, 同时也不失各构造带的一些细微特征。

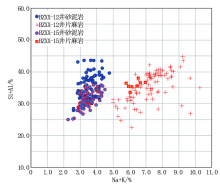

统计渤中凹陷某区块不同岩性各元素含量曲线变化时发现, 一方面某些元素变化具有相关性, 如研究区BZXX-7井在东三段井深4 400 m附近钻遇玄武岩时, 相关元素Si、Al、Ca等同时下降, 相关元素Mg、Fe、Ti等同时上升; 另一方面, 单独分析一条元素含量曲线变化时还具有多解性, 如该井在沙河街组4 430 m附近钻遇白云质灰岩, 元素Ca、Mg含量曲线同时突然上升, 钻遇玄武岩和白云质灰岩, Mg元素都呈现上升变化(图2)。为使曲线图板更加清晰简洁指示潜山界面, 可以减少相关元素个数, 同时由于多解性存在, 应该找出两种以上的元素曲线特征, 来证实潜山界面。

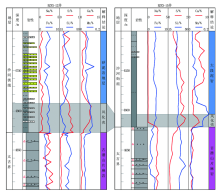

研究区进山模式一般为泥岩进山, 太古界潜山岩性为斜长片麻岩, 颜色较浅, 石英和长石含量较高, 暗色矿物含量较少。结合元素代表的地质意义, 并考量元素的含量、相关性及多解性, 将检测到的17种元素优化缩减至6条特征曲线, 将其组成3对元素曲线道:第一道Na、Fe曲线组合代表火成岩特征, 指示火成岩斜长石和暗色矿物含量变化; 第二道S、Si曲线组合代表沉积岩特征, 指示泥质和石英含量变化; 第三道Ca、Mn曲线组合代表沉积间断, 依据研究区统计规律可知, Ca、Mn与风化壳和不整合面关系密切(图3)。

利用已建立的新型元素录井曲线解释图板发现:首先, 能清晰指示潜山界面, 第一道和第二道曲线交会处共同指示潜山界面, 与测井自然伽马和电阻率曲线解释界面一致; Na元素曲线升高代表斜长石含量增多, Fe元素下降代表暗色矿物含量降低, S元素降低代表烃源岩泥质含量较少, Si元素升高代表石英含量增多, 与研究区泥岩进山的矿物含量变化特征一致。其次, 统计发现研究区潜山之上普遍存在一个富集Ca元素的风化壳, 且厚度不等, 这是进山的预兆。最后, 由于潜山界面不整合面有锰结核等矿物富集, 其附近Mn元素存在一个峰值。

由厚层砂泥岩钻进潜山时, 井底返出的岩屑常常混有砂泥岩, 为使元素录井检测分析到的潜山岩性各项元素含量准确, 尽量挑取成形且具有代表性的岩屑。统计发现, 研究区潜山片麻岩的Na和K元素含量普遍高于砂泥岩(表1)。为建立研究区潜山片麻岩投点解释图板, 采用地层中普遍存在的元素Si+Al含量为纵坐标, 以潜山特征元素Na+K含量为横坐标(图4)。在潜山片麻岩投点解释图板上, 可以清晰区分片麻岩区域和砂泥岩区域, 片麻岩区域元素Si+Al的含量与Na+K含量正相关性较强, 砂泥岩区域元素Si+Al的含量与Na+K含量则不相关。

| 表1 BZXX-12井部分井段岩屑的主要元素含量 |

渤中某区块BZXX-15井预测潜山深度为4 661 m, 钻进至井深4 621 m处 , 元素录井 Na 元素突升、Fe元素下降、S元素下降、Si元素上升、Ca元素突降、Mn元素在其附近有个抬升小隆起, 之后下降(图5); 新型元素曲线解释图板在4 621 m处指示钻遇太古界潜山界面, 与邻井BZXX-12井对比曲线变化特征一致; 之后继续钻进3 m建立地质循环, 加密取样分析。

依据加密样的元素数据, 使用投点解释图板识别潜山岩性时, 由于受仪器刻度、测量环境等因素的影响, 不同井同类元素数据之间必然存在一定程度的系统误差[5]。可以通过厚层泥岩标志层同种元素之间均差, 来消除此类误差。经校正后, 在研究区片麻岩图板上, 准确识别出井底4 621 m之后岩屑属于片麻岩岩性(图4)。结合岩屑实际情况, 综合判断进入太古界潜山, 与后续电测结果一致。

使用元素录井的新型解释图板, 并进行井间横向对比, 在预测误差60 m左右的情况下, 使研究区太古界潜山界面卡取准确率达到90%(表2), 在确保井上安全的同时, 完成了该区块潜山内幕的油气勘探。

| 表2 渤中某区块10口井潜山界面深度统计 /m |

在“ 细分构造带” 研究成果的基础上, 建立了渤中凹陷元素录井识别潜山界面的新图板, 解释符合率较高, 能够为井场技术人员快速准确地识别潜山界面提供可靠依据, 对渤海油田其他构造带元素解释新图板的建立有着指导意义。但研究也发现了元素录井解释的瓶颈:不能区分潜山之上的“ 近物源” 坡积砂岩与潜山母岩, 尚需从母岩中不稳定元素淋滤流失的角度继续探索。

(编辑 陈 娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|