作者简介:李怀军 高级技师,1986年生,2013年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查工程专业,现任中国石油西部钻探地质研究院(克拉玛依录井公司)实验检测中心技术监督,从事地化录井技术研究及新技术推广工作。通信地址:834000 新疆克拉玛依市南新路2号西部钻探(地质研究院)。电话:13579520299。E-mail:348704526@qq.com

核磁共振录井技术中 T2谱图的差异性可以用于反映地层中流体的性质,是提高核磁共振录井技术解释符合率的一项重要手段。新疆油田准噶尔盆地勘探区域大、储集层均质性各不相同,核磁共振测量的含油饱和度差异很大,流体性质判断难度大,给录井解释评价带来巨大挑战。基于核磁共振技术中初始状态、饱和状态、浸锰状态所产生的 T2谱图特征,总结出剩余油指数和流体逸散指数两个反映孔隙中剩余流体性质的参数,同时利用含油饱和度数据并加以控制,建立了新的三端元图板。经过实际应用与试油结论验证,不同流体性质的储集层在该图板中差异明显,可有效区分流体性质,提高了资料的适用程度,提升了核磁共振录井技术在准噶尔盆地评价流体性质的准确性。

The difference of T2 spectral configuration in NMR logging technology can be used to reflect the properties of fluids in the formation, which is an important means to improve the interpretation coincidence rate of NMR logging technology. The large exploration area in Junggar Basin of Xinjiang Oilfield, with different reservoir homogeneity, great difference in oil saturation measured by NMR, and great difficulty in judging fluid properties, brings great challenges to mud logging interpretation and evaluation. Based on the characteristics of T2 spectral configurations produced by the initial state, saturation state and manganese immersion in the NMR technology, the remaining oil index and the fluid fugitive emission index, two parameters reflecting the properties of the remaining fluid in the pores, were summarized. At the same time, a new three-end-member chart was established by controlling oil saturation data. Through the verification of practical application and well test results, the reservoirs with different fluid properties have obvious differences in this chart, which can effectively distinguish the fluid properties, enhance the adaptability of data, and improve the accuracy of NMR logging technology in the evaluation of fluid properties in Junggar Basin.

核磁共振录井技术的研发解决了录井行业不能定量评价储集层物性的难题, 且具有岩样无损坏、一个样本多种参数、分析速度快、使用成本低等特点[1], 在各油田得到了广泛的应用, 使录井解释符合率得到了较大提升。传统意义上核磁共振录井技术评价储集层流体性质所采用的是含油饱和度、含水饱和度、可动流体饱和度、可动油饱和度、可动水饱和度等直接参数, 通过寻找参数之间的规律, 利用数据及比值关系等建立相应图板来反映地层流体性质, 进而评价储集层流体性质[2]。

随着勘探开发领域的加大及试油压裂技术的不断发展, 单纯依靠核磁共振测量的直接参数评价储集层流体性质的方法具有较大的局限性。经过两年多的实验分析, 总结了录井核磁共振三次测量方法与规律, 根据不同测量方法得出的信号幅度, 通过比值关系, 找到剩余油指数、流体逸散指数和含油饱和度之间的关系并建立了三端元图板, 从而有效地提高了核磁共振技术判别流体性质符合率。

对于所需要分析的岩心样品, 为了减少样品中流体的挥发, 要求在岩心出筒后立即用专用工具对岩心新鲜部分进行取样, 岩心样品为直径1.5 cm、高度为2.5~3 cm的圆柱体, 所取岩心不能被二次污染, 岩心样本取得后立即用保鲜膜封存, 最大限度地避免其中流体介质散失。

样品未进行任何处理, 直接测量剩余流体的信号幅度(初始状态下油+水的总核磁共振信号幅度)。

浸泡盐水并用真空泵抽出样品内的空气, 使得盐水充分浸入样品孔隙内, 测量得出的信号为样品孔隙中的油+水的总信号幅度, 与初始状态信号相对比, 差值即为样品中流体的逸散程度及逸散量。

用MnCl2溶液对第二次分析完的样品进行浸泡, 使锰离子扩散进入样品水相中, 屏蔽水相信号, 再次测量时消除水相核磁共振信号, 剩余流体信号即为油相核磁共振信号, 油+水的总核磁共振信号减去油相信号即为水相核磁共振信号(下文中提及的核磁共振三扫实验应用的就是三次核磁共振测量信号幅度的差值)[3, 4]。

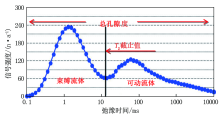

T2弛豫时间代表了岩石孔径分布情况。当孔径小到某一程度后, 孔隙中的流体将被毛细管压力所束缚无法流动。因此, 在弛豫谱上存在一个界限, 当孔隙流体的弛豫时间大于某一弛豫时间时, 流体为可动流体, 反之为束缚流体。这个弛豫时间界限称为可动流体T2截止值。

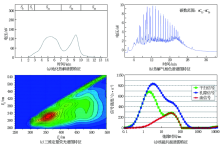

核磁共振谱图(图1)代表意义为:T2谱的总幅度对应于总孔隙度, 右峰幅度对应于可动流体, 左峰幅度对应于束缚流体。在核磁共振谱图中对于T2截止值的影响参数有两类。

(1)T2截止值相关参数:含油孔隙度、渗透率、可动流体饱和度、可动水饱和度、束缚流体饱和度、束缚水饱和度、可动油饱和度(可动流体饱和度-可动水饱和度)。

(2)T2截止值无关参数:总孔隙度、含油饱和度、含水饱和度。

T2截止值是进行储集层参数计算的关键因素, 通过2.1节可知, T2截止值影响参数很多, 这些都是核磁共振技术评价储集层物性及流体性质的重要参数; T2截止值求取正确与否, 直接决定了评价结果的准确性, 所以研究T2截止值的特征和规律对于油田的勘探和开发具有重要意义。

在进行核磁共振样品快速测量过程中, 确定可动流体T2截止值方法主要有两种。

(1)离心标定法[5]:通常对一个区块有代表性的一定数目的样品进行室内离心标定, 然后取其平均值作为该地区的可动流体T2截止值标准。

(2)经验判断法[6, 7]:根据室内离心标定的结果进行归类分析, 对不同T2弛豫时间谱图形态进行分类总结, 另外根据试油结论反推T2谱图分类, 建立适合现场快速确定可动流体T2截止值的经验方法。

虽然离心标定法是准确确定可动流体T2截止值的方法之一, 但由于测定时间长、区块样品不足等原因, 该方法往往存在很大的困难。所以, 在进行核磁共振求取T2截止值时常采用经验判断法。通过研究发现, 在准噶尔盆地常规储集层T2谱图多数呈现单峰及双峰两种类型, 进一步对两种不同类型的谱图进行数据统计, 总结规律见表1。

| 表1 核磁共振录井T2谱单峰和双峰型形态表征 |

2.3.1 单峰型

核磁共振谱图出现单峰型, 表示测量的岩石样品具有岩性单一、均质性强的特征。

类型一:最高峰弛豫时间小于10 ms, 峰底小于10 ms, 所代表样品均以小孔隙为主, 孔隙内流体以束缚形式存在, 这类谱图对于T2截止值的确定无意义, 一般情况下不划分T2截止值。

类型二:最高峰弛豫时间小于10 ms, 峰底大于10 ms, 此类谱图T2截止值取在下降峰的半幅点处。

类型三:最高峰弛豫时间大于10 ms, 峰底大于10 ms, 此类谱图T2截止值取在上升峰的半幅点处。

类型四:最高峰弛豫时间在10 ms附近, 峰底大于10 ms, 峰型大体上呈现左右对称状, 此类谱图T2截止值取在峰顶处。

2.3.2 双峰型

核磁共振谱图出现双峰型, 表示测量的岩石样品均质性有差异, 一般按双峰的凹点处进行T2截止值的划分。

核磁共振T2谱图双峰型基本呈现表1中类型一至类型三形态, 此类谱图划分在双峰之间的凹点处。

类型四是不常见的双峰型谱图, 含油信号和孔隙信号的凹点不在同一时间点上, 该类谱图T2截止值同样按孔隙信号凹点处取值。

录井核磁共振测量的直接信号与间接信号很多, 经过实验分析, 对建立图板所需的参数选取如下。

3.1.1 直接参数

干扫信号(初始状态):代表样品未经过任何处理, 原始状态下孔隙内所有流体的信号总和。

孔隙度信号(饱和状态):代表样品经过盐水浸泡后孔隙内所有流体信号总和。

含油饱和度信号(浸锰状态):样品内含油饱和度代表了单位体积内含油量的多少, 信号幅度越大, 含油饱和度越高, 反之则越小, 是重要评价参数之一。

可动流油信号:原始状态下, 在T2谱图中, 截止值右侧代表可动流体, 可动流体信号幅度代表单位样品体积内在现有开采技术下能够采出的流体量, 是表征流体采出量的一个重要指标。

可动体信号:原始状态下, 可动油信号代表了在可动流体中可动油占据的数量多少, 是单位体积内在现有开采技术下能够采出地层油的含量, 是表征地层油采出量的一个重要指标。

3.1.2 间接参数

剩余油指数:干扫信号/含油饱和度流体信号(原始状态下孔隙内流体信号与孔隙内油相信号之间的比值), 该比值越大代表含油剩余流体内含油越低, 反之代表含油越多。

流体逸散指数:孔隙度信号/干扫信号(饱和状态下孔隙流体信号与干扫信号之间的比值), 该比值越大代表流体逸散程度越高, 反之代表逸散程度越低。

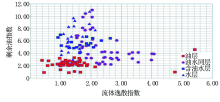

通过准噶尔盆地符合取样要求的32口井共计169个样品数据点, 利用核磁共振测量的原始数据计算的剩余油指数、流体逸散指数2类数据进行数据统计及分析, 建立核磁共振原始剩余油指数和流体逸散指数评价图板(图2)。

通过图2可以明显看出, 油层样品点主要集中在左下角区域, 油水同层、含油水层、水层样品点位于图板中上部和右侧, 可以明显区分油区和含水区的分布特征, 但在含水样品中油水同层、含油水层、水层的分布特征划分比较模糊, 不能准确指示各个区间。分析认为造成这一现象的原因是, 核磁共振原始数据中干扫信号、孔隙度信号、含油饱和度信号代表样品中所有同类信号总合。鉴于地层中能够开采出的流体主要是可动流体部分, 不可动流体对于评价流体储集层意义不大, 但是核磁共振原始信号包含可动流体和非可动流体两部分, 这就造成原始信号对流体评价有一定的误差。

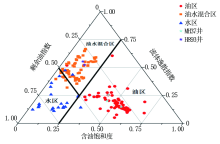

针对这一现象, 重新对资料进行认识, 提出对三次扫描中可动流体部分进行数据统计, 应用初始状态、饱和状态、浸锰状态三种测量信号中可动流体部分建立关系。可动流体T2截止值求取方法参照2.3节, 计算所有样品点可动流体部分, 并根据结果重新建立核磁共振可动流体剩余油指数、含油饱和度、流体逸散指数三端元评价图板(图3)。

通过图3可以看出, 油区主要集中在图板右下角, 油水混合区集中在图板顶部及左上部, 而水区则集中在图板的左下部, 图板参数区间如表2所示。

| 表2 核磁共振可动流体剩余油指数、含油饱和度、流体逸散指数评价参数区间 |

通过核磁共振可动流体剩余油指数、含油饱和度、流体逸散指数评价图板可以很好地区分油水关系 , 从而更加精细地划分油水区域, 准确判别流体性质, 提高核磁共振资料适用范围, 更有利于录井核磁共振技术的发展。

2019年对准噶尔盆地11口井12个试油井段进行流体识别, 与试油结论进行比对, 符合11层, 不符合1层, 流体性质判别符合率达到91.67%。现举例说明本方法应用情况。

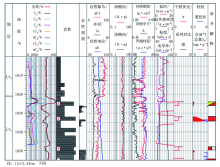

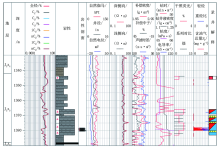

MH 37井是为探索MH 1井区侏罗系三工河组含油气性而部署的一口预探井。该井在录井过程中油气显示活跃(图4), 在井段1 633.52~1 636.98 m进行取心, 取获油迹级岩心0.72 m, 含油岩心出筒时表面见浅褐色原油, 油气味浓-较浓, 油脂感弱, 微染手, 含油分布不均匀, 呈星点状分布, 含油面积1%~3%。该段岩心地化热解含油气总量平均为10.86 mg/g, 平均轻重烃比为0.51, 热解气相色谱正构烷烃出峰齐全, 呈规则梳状, 基线有隆起特征, 三维定量荧光图谱显示为偏轻质原油, 核磁共振分析岩心物性较好, 孔隙度17.06%~17.86%, 渗透率3.80~4.32 mD, 含油饱和度20.99%~23.97%, 地化分析谱图显示特征如图5所示。

通过岩心肉眼观察和地化热解、三维荧光分析无明显含水现象, 热解气相色谱基线有隆起特征, 这种特征在流体评价中具有一定的含水指示, 实际是否含水存在疑问。运用核磁共振可动流体剩余油指数、含油饱和度、流体逸散指数三端元评价图板数据落点在油区(图3), 说明该井段样品内无可动水存在, 综合核磁共振资料后, 录井综合判断地层中不具有含水特征。试油后该段产油5.91 m3/d, 结论为油层, 不含水, 验证了录井结论准确。

H 893井是为了提高井控程度, 落实H 891井区西山窑组的含油气性, 求取该区单井产能及流体性质等资料, 并为下一步探明储量计算及开发方案编制提供基础资料而部署的一口评价井。该井在钻井过程中异常显示较明显, 组分出至C1, 未见重组分(图6), 在井段1 378.24~1 381.84 m进行取心, 取获油斑级岩心1.16 m、荧光级岩心1.04 m。含油岩心出筒时个别表面见针孔状气泡连续-间断冒出, 油气味较浓, 油脂感弱, 不染手, 含油不饱满, 含油分布不均匀, 呈斑块状分布, 含油面积30%~40%。该段岩心地化热解含油气总量平均为12.24 mg/g, 平均轻重烃比为0.84, 热解气相色谱基线呈穹隆状, 显示原油遭受生物降解特征, 三维定量荧光谱图显示为偏重质原油, 核磁共振分析物性较好, 孔隙度22.01%~24.71%, 渗透率2676.38~4621.93 mD, 含油饱和度3.47%~16.93%, 地化分析谱图显示特征如图7所示。

岩心直观描述和地化热解、三维荧光分析都不能准确证实该段样品内有无流体水的存在, 其热解气相色谱基线隆起, 区块内呈生物降解特征, 这种情况下, 地层含水和不含水都有先例, 故不能准确判断地层是否含水。运用核磁共振可动流体剩余油指数、含油饱和度、流体逸散指数评价图板数据落点在油水混合区(图3), 核磁共振分析认为样品内有可动水存在, 结合核磁共振资料, 录井综合解释为油水混层。在该段试油可知, 产油1.13 m3/d, 产水18.31 m3/d, 结论为油水同层。该井流体性质判别准确, 验证了核磁共振评价新方法的应用效果, 提高了录井解释符合率。

随着勘探开发力度的逐渐加大, 准噶尔盆地边缘区块、流体判别复杂区域越来越多, 对录井技术提出了更高要求。在不引进新设备的情况下, 深挖现有录井技术潜力, 能切实突破技术瓶颈。本文所介绍的录井核磁共振技术就是其中的一例, 通过验证, 能较好指示不同流体所代表的区域, 发挥了核磁共振技术特有的优势, 为录井解释评价提供了更精准的判断。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|