作者简介:徐辰浩 1986年生,2013年毕业于中国石油大学(北京)地球探测与信息技术专业,硕士学位,现在长城钻探工程有限公司录井公司从事地质勘探方面的研究工作。通信地址: 124010 辽宁省盘锦市石油大街77号。电话:13804270113。E-mail:teaguy@qq.com

裂缝系统对潜山油气藏的形成至关重要,裂缝表征和评价是潜山储集层预测的关键。以成像测井及岩心分析为依据,开展了大民屯凹陷S 625区块潜山岩性、裂缝期次、产状及有效性分析,并重点分析了气测、元素、工程录井及常规测井参数对裂缝的响应,进而采用人工神经网络方法,开展常规测、录井资料建立裂缝密度计算模型的研究。在模型训练过程中,将输入参数分选为随钻测、录井数据(电阻率、自然伽马、井径、钻时、气测及其衍生数据等),元素录井数据及其他测井数据(声波时差、密度等)三类,将此三类数据逐批次输入到BP模型中进行训练,发现随着输入数据量的增加,BP模型对裂缝密度的总相关程度显著提升。现场应用结果表明,基于神经网络模型计算的裂缝密度参数与成像解释及岩心裂缝发育程度吻合度较高,能为裂缝储集层建模提供可靠的井点依据。

Fracture system is very important to the formation of buried hill reservoir, and fracture characterization and evaluation is the key to buried hill reservoir prediction. Based on imaging logging and core analysis, the lithology, fracture stages, occurrence and effectiveness of buried hill in S 625 block of Damintun Sag are analyzed. The response of gas logging, element, engineering logging and conventional log information to fracture is analyzed emphatically. Then, the artificial neural network method is used to study the fracture density computation model based on conventional well logging and mud logging data. In the process of model training, the input parameters are classified into three categories: well logging and mud logging while drilling data (resistivity, natural gamma, borehole diameter, drilling time, gas logging and its derived data), element logging data and other log data (interval transit time, density, etc.). The three categories of data are input into BP model batch by batch for training. It is found that the total correlation degree of BP model to fracture density is significantly improved with the increase of input data volume. The results show that the fracture density parameters calculated by neural network model are in good agreement with imaging interpretation and core fracture development degree, which can provide reliable well point basis for fracture reservoir modeling.

古潜山油气藏岩性复杂, 经历过长期暴露地表风化剥蚀, 受多期构造作用的叠加改造, 发育多种次生储集空间, 其储集层复杂、非均质性较强[1, 2]。随着油气勘探开发的深入, 裂缝型油气藏所占比重不断增加, 储量和产量的比例也在上升, 使裂缝型储集层的评价和预测工作受到更多的重视。在裂缝型油气藏勘探课题研究中, 裂缝参数的求取既是重点也是难点, 而成像测井技术的出现为裂缝型储集层刻画提供了重要的技术支撑。近些年应用成像测井对裂缝型储集层的研究不断增多, 一系列定量求取裂缝参数的方法体系逐渐形成[3, 4, 5], 但因成像测井成本较高, 成像测井资料获取率很低, 故结合成像测井与常规测、录井参数进行裂缝参数求取很有意义。

以大民屯凹陷S 625区块元古界裂缝型储集层为研究对象, 在收集岩心分析资料的基础上, 综合利用测井、录井等多项资料, 对该潜山油藏储集层中发育的裂缝及其性质进行精细研究, 准确评价裂缝密度、产状、有效性等, 为后续裂缝储集层建模工作提供可靠的井点参数, 进而指导油田高效开发。

S 625区块隶属于辽河坳陷大民屯凹陷安福屯潜山带, 紧邻平安堡及安福屯生烃洼陷, 受后期构造运动影响, 元古界地层抬升, 形成生烃洼陷与元古界潜山洼隆相间的构造格局, 具备良好的源储配置, 易于油气在潜山内幕聚集成藏。元古界地层包括长城系大红峪组(Chd)和高于庄组(Chg), 发育一套以碳酸盐岩为主的滨浅海沉积体系[6], 地层分布稳定, 区域上可对比性强, 大红峪组的沉积旋回由泥质白云岩-白云岩组成, 高于庄组包括6个沉积旋回, 岩性组合为板岩类-石英岩-白云岩。油藏埋深3 150~3 720 m, 潜山内幕储集层物性好, 且隔层封隔能力强, 形成多套储盖组合, 储集空间以构造裂缝为主, 溶蚀孔洞为辅, 普遍发育中高角度裂缝[7]。

潜山裂缝的发育很大程度上受岩性影响。从钻井揭露的地层岩性分布来看, 大民屯凹陷S 625区块元古界主要钻遇的岩性类型有石英岩、白云岩、板岩类, 局部亦可见辉绿岩等, 为准确建立裂缝评价模型, 有必要对岩性做统一的精细解释。依据多口取心井薄片及全岩样品分析结果综合定名, 该区元古界地层主要发育以下岩性:板岩、云质板岩、石英岩、变余石英砂岩、白云岩、硅质白云岩、砂屑白云岩、含泥泥晶云岩、含亮晶方解石云岩、泥质白云岩。通过岩心及薄片观察发现, 白云岩类(包括硅质白云岩、砂屑白云岩、含泥泥晶云岩、含亮晶方解石云岩)及石英岩中张开的中高角度裂缝最为发育(图1、图2), 泥质白云岩、变余石英砂岩等岩性中很难见到张开缝。

按成因分类, 大民屯凹陷S 625区块元古界裂缝主要发育构造缝和溶蚀缝。构造缝是在区域应力场作用下产生的裂缝, 其发育分不同期次, 该类裂缝多保存高角度张开缝, 对储集层储渗性能起到良好的改善作用; 溶蚀缝是由于岩石出露地表发生化学风化作用而形成的裂缝。在潜山风化壳层段除裂缝外还发育物理或化学风化作用产生的溶蚀孔隙, 其主要发育在与裂缝沟通的暗色矿物中(图2a)。

岩心观察发现, 元古界裂缝具有多组系、分布不均、尺寸差别大等特点, 主要发育中高角度缝、网状裂缝以及各种诱导缝(图2b), 风化壳段裂缝多为方解石等矿物所充填。

成像测井资料解释表明(图3), S 625区块元古界大部分裂缝走向为北东向, 其次为北西向和近东西向。裂缝倾角主要为中高角度, 低角度缝或水平缝较少。

从构造角度来看, S 625区块被北东东、北北东走向的长期活动断层所围限, 潜山西侧边界为逆断层, 东侧边界为正断层[8]。本次研究重新梳理了区域构造和断裂(图4), S 625区块内主干断裂主要为北东向, 根据以往的研究成果[9, 10, 11], 当裂缝走向与现今最大主应力方向的夹角小于30° 时, 裂缝能最大程度地发挥其渗滤通道作用; 而根据井周声波成像解释资料可判断现今最大水平主应力方向为近北东-南西向。故该区构造裂缝与最大主应力具备较好的配置关系, 有利于形成优质裂缝型储集层。此外, 中部和南部发育多条北东东向、近东西向断裂, 根据区域构造发育史, 这些断裂应源自于东营期走滑作用, 使得断裂的发育多样化, 同时也在一定程度上指示中南部井钻遇的裂缝除北东走向外, 还包括近东西向等的有效裂缝。如图4所示, S 229井位于S 625区块中南部, 玫瑰图显示, 该井的北东东及近东西向中高角度裂缝均较发育, 虽然S 625区块中部大部分井无成像资料, 但根据构造发育样式可以推测这些井的裂缝发育方向会比较多样化。

前述内容已分析裂缝发育的岩性和裂缝类型、期次、产状及有效性, 但要做到定量或半定量表征裂缝发育特征, 更主要的是计算表征裂缝发育程度、尺度的参数, 如裂缝密度、开度、裂缝孔隙度等。目前成像测井处理系统能够完整地得到这些参数, 而对于无成像测井的区域, 基于不同原理的常规测井及录井方法对潜山裂缝能够提供不同的裂缝响应, 对这些响应的分析和应用是提取裂缝参数的有效途径。

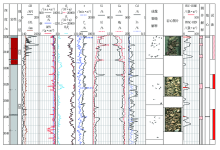

图5展示了S 223井潜山裂缝发育情况及相对应的测井、录井响应特征。裂缝的测井敏感参数包括RT(深侧向电阻率)、RS(浅侧向电阻率)、CAL(井径)、GR(自然伽马)、AC(声波时差)、DEN(密度)、CNL(井壁中子)、RTRS为深浅电阻差比, 该参数定义为(RT-RS)/(RT+RS); 录井敏感参数包括Tg(气测全烃)、元素In(铟)、元素Cd(镉)、t(钻时)、dc指数等。目前利用常规测井方法对潜山储集层裂缝识别应遵循以下综合识别原则[12, 13, 14]:

(1)在基岩高阻值背景下, 深浅电阻率明显减小, 有一定的正幅度差, 且随裂缝倾角增大深浅电阻率差异也变大, 此外深浅电阻差比在裂缝发育段明显增大。

(2)时差曲线上表现出小幅度的增大和抖动, 该曲线特征在识别低角度裂缝或网状裂缝时效果较好。

(3)密度测井值出现明显降低也表明可能存在碳酸盐岩裂缝。

(4)发育裂缝的碳酸盐岩地层会出现自然伽马高异常现象(图5), 这是古水流经过后放射性物质滞留的结果。

录井资料是识别油气层最直观的第一手资料, 是油气层综合分析和评价的基础, 除常规录井参数外, 本研究引入了元素录井的多种参数。总结发现潜山裂缝发育段的各种录井信息响应特征明显, 且匹配性好, 具有以下特点:

(1)岩屑录井响应特征:统计表明, 裂缝发育段显示级别高, 且录井显示与产能有很好的匹配关系。裂缝发育较差层段, 显示级别低, 以荧光为主, 偶见油迹; 裂缝发育中等层段以油迹为主, 偶见油斑; 裂缝发育好的层段以油斑为主, 偶见油迹, 初期产油量一般大于50 t/d[15]。

(2)气测录井响应特征:由于有效裂缝中的含油高压地层流体在裂缝被钻开时, 快速进入井筒, 使钻井液中的烃含量急剧升高而形成气测异常时, 气测值快速上升, 出现陡峰; 当裂缝发育层被钻穿, 气测曲线下降。此外, 当裂缝发育段较薄(< 10 m)时, 气测基本呈孤立尖峰状; 当裂缝发育段厚度较大(> 10 m)时, 气测曲线将出现连续的尖峰状、突起缓坡状或较为宽缓的圆峰状。

(3)元素录井响应特征:元素录井能够提供数十种造岩元素的含量, 通过筛查发现, Si、Al、Fe、Mg、Ca为S 625区块元古界岩性识别的敏感元素, 此外发现金属元素In和Cd是该区裂缝发育层段的敏感元素, 即:白云岩裂缝发育层段具有高Mg、高Ca、低Si、低Al、低Fe、高In、高Cd的元素特征, 而石英岩裂缝发育层段具有低Mg、低Ca、高Si、低Al、低Fe、高In、高Cd的元素特征(图5)。

(4)工程参数响应特征:此类方法可应用钻时或岩石可钻性参数(如dc指数)来评判。同类岩性在均质的条件下可钻性参数基本不变, 在发育裂缝时, 岩石强度变小, 可钻性增强, 机械钻速显著提高。

4.3.1 单井裂缝密度曲线解释的基本思路

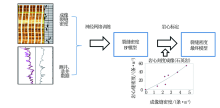

既然常规测井及录井参数能够对裂缝的发育有所体现, 笔者尝试利用高效的数学算法放大这种响应。本方法显然不能同时提取出裂缝密度、开度、孔隙度等多个参数, 但如果将表达裂缝发育程度的参数简化为1个(如裂缝密度), 进而利用BP神经网络算法[16]提取出裂缝密度与诸多测、录井响应之间复杂的对应关系, 即可得到裂缝密度参数定量计算模型。BP算法是一种具有2层或3层以上的阶层型神经网络, 算法的思路是通过网络的连接权值, 使误差函数沿梯度方向下降, 逐渐达到最小[17]。具体裂缝密度建模流程如图6所示, 主要包括以下步骤:

(1)成像测井解释裂缝密度曲线的制作, 即统计电(声)成像解释的每米裂缝条数。

(2)测井、录井资料预处理, 包括对测井、录井曲线进行标准化处理, 消除因井眼垮塌、钻井液侵入等环境或工程因素造成的异常影响, 并对曲线进行滤波处理, 过滤掉与地层因素无关的统计误差或毛刺干扰。测井建模数据包括RT、RS、CAL、GR、AC、DEN、RTRS, 录井数据包括Tg、In、Cd、t等。

(3)神经网络模型训练, 选用Petrol软件的神经网络工具箱, 该网络模型可包括任意多个输入参数和一个目标参数Intensity(裂缝发育强度/密度), 迭代训练后建立裂缝密度BP模型, 并通过相关系数矩阵反馈各输入参数之间的相关性及对Intensity计算的贡献值(表1、表2、表3)。

| 表1 S 223井BP模型相关系数(随钻测、录井数据) |

| 表2 S 223井BP模型自相关系数(随钻测、录井及元素录井数据) |

| 表3 S 223井BP模型自相关系数(随钻测、录井, 元素录井及其他测井数据) |

(4)裂缝密度模型的岩心标定, 由于裂缝密度BP模型建立时的目标参数Intensity来自于成像测井解释, 其优点是反映裂缝的准确性较高, 且在目的层段数据连续性强, 但同岩心实物观察描述对比往往发现裂缝发育强度仍有明显偏差, 故在取心样点处应用岩心观察裂缝密度对BP模型计算裂缝密度进行标定是必要的。如图5所示, VDC-CORE为岩心分析裂缝密度, FRAC-DEN为模型计算裂缝密度, 经标定后两者数值基本吻合。

4.3.2 BP模型输入参数优选

本方法作为数据驱动的神经网络算法, 输入参数的种类及数量对最终输出模型的精度有较大影响。在模型训练过程中, 将输入参数分选为随钻测录井数据(电阻率、自然伽马、井径、钻时、气测及其衍生数据等), 元素录井数据及其他测井数据(声波时差、密度等)三类。将此三类数据逐批次增加到BP模型中进行训练, 从相关矩阵(表1-表3)来看, 随着输入数据量的增加, BP模型对裂缝密度(Intensity)的总相关程度显著提升, 当只输入随钻测、录井数据时, 模型对裂缝密度总相关度为0.678, 在此基础上加入元素In、Cd数据, 则总相关度提升为0.735, 再加入其他测井数据AC、DEN, 则总相关度提升为0.771。从各个输入参数对裂缝密度的相关性来看, 贡献率最高参数是RT、Tg及AC, 均属于公认的裂缝表征曲线。贡献率次高的则是元素录井的Cd和In, 分别达到0.289和0.234, 故在随钻条件下进行裂缝密度计算时, 元素录井是随钻测、录井参数的重要补充。如表2所示, 此时的总相关度接近0.75。在BP模型训练中, 根据所选建模井的资料收集情况, 可以调整不同的输入参数组合, 本研究的建模井包含全部三类数据, 故优选包含随钻测、录井, 元素录井及其他测井数据作为输入的BP模型为最终模型, 利用该模型计算的裂缝密度曲线(FRAC-DEN)见图6。值得注意的是, 由于目的层包含石英岩及白云岩两大类储集层, 需对不同岩性分别建立各自的裂缝计算模型。

利用神经网络模型对S 625区块元古界共39口井进行了裂缝密度曲线计算, 全部井均获取了随钻测、录井数据及其他测井数据, 其中4口井获取到元素录井数据。

图7为S 18-28井裂缝密度计算成果图。该井无元素录井, 但在裂缝发育段(3 600~3 640 m)多种曲线有明显响应:钻时参数较上下层段明显降低一个台阶, RT、RS均表现为高电阻率背景下的低电阻率异常, 且有明显的正幅度差, 该段发育多个井径异常, 同时声波及密度曲线同样发育多个异常尖峰, GR曲线显示该段岩性较纯。基于以上常规曲线上的综合裂缝响应, 该井的裂缝密度计算效果较好, 3 605~3 635 m井段为全井裂缝最为发育的层段, 最大裂缝密度达到50条/m。经井深3 612 m处岩心实物观察可见该处裂缝发育, 且裂缝多为中高角度张开缝, 局部有溶蚀现象。此外, 裂缝密度显示该井潜山内幕同样有裂缝发育段存在, 3 797~3 818 m井段裂缝密度最大值达到33条/m。试油结果显示:3 607.1~3 642.1 m井段产油7.54 t/d, 试油结果为油层; 3 792.1~3 820.1 m井段产油2.85 t/d, 产水5.02 m3/d, 试油结果为含油水层。

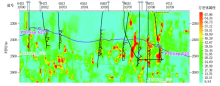

经统计, 全部39口井中, 主要产层段平均裂缝密度Ⅰ 类井(> 30条/m)18口, Ⅱ 类井(20~30条/m)11口, Ⅲ 类井(< 20条/m)10口。裂缝密度与单井累产液量在一定范围内有较好的相关性, 两者明显不匹配井有5口, 占总井数的12.82%。此外, 如图8所示, 裂缝密度曲线与地震几何属性方差体对应关系亦较好(方差体高值反映地层断裂/裂缝带发育), 在一定程度上反映了不同资料对裂缝发育情况反馈的一致性。

(1)选取大民屯凹陷S 625区块元古界潜山为对象, 建立了一套基于测、录井和岩心资料的裂缝参数表征方法。该方法流程简洁, 适用性强, 而且在建立裂缝密度模型中充分利用了随钻测井、录井参数, 如元素录井、气测录井、工程录井、电阻率及伽马测井, 这些参数的应用加强了该裂缝表征方法在随钻现场的实用性。

(2)岩性对裂缝发育程度具有很大影响, 对于不同岩性应分别建立裂缝计算模型。

(3)在裂缝模型建立过程中, 少量的岩心分析及成像测井资料起到了确定裂缝产状、分析裂缝有效性及提供裂缝密度模型建立依据的作用, 是进行裂缝表征的关键性资料。

(4)神经网络算法提供了建立录、测井数据与裂缝发育情况之间关系的通道, 在模型建立过程中, 随着数据种类、数据量的逐渐增加, 裂缝密度计算精度逐渐提高, 元素录井、气测录井参数起到的作用明显。

(5)通过将计算裂缝密度与单井产液量及地震属性进行对比分析, 发现均具备较好的一致性, 证实了该裂缝建模方法具有较好的准确性。

(编辑 王丽娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|