作者简介:胡云 高级工程师,1983年生,2006年毕业于成都理工大学,现在中海石油(中国)有限公司天津分公司工程技术作业中心从事海上油气勘探作业与管理工作。通信地址:300459 天津市滨海新区海川路2121号渤海石油管理局。E-mail:huyun@cnooc.com.cn

渤海油田深层潜山界面存在深度预测误差大、岩性复杂以及岩屑细碎辨识难、岩性界面识别难等录井作业难题。通过X射线衍射全岩矿物分析(XRD)录井技术获取的矿物含量占比数据,归纳总结出三大岩类在矿物含量上的差异性规律,筛选出石英、长石、暗色矿物等敏感元素,通过不同矿物交会分析,建立了M构造火成岩、砂泥岩和碳酸盐岩不同岩性特征的图板。在岩性识别图板的基础上,拓展利用矿物含量纵向变化及矿物曲线组合交会法,准确判断地层及岩性界面位置,为潜山界面卡取,砂泥岩剖面划分和侵入岩等特殊岩性识别提供重要依据。新方法在该区块新钻探井的成功应用,为钻井施工安全、潜山界面卡取提供了坚实的技术保障。

Many problems in mud logging operation of deep buried hill interface in Bohai Oilfield occurred,such as large depth prediction error,complex lithology,difficult identification of fine cuttings,and difficult identification of lithologic interfaces. According to the mineral content percentage data obtained by X-ray diffraction whole-rock analysis (XRD)logging technology,the law of difference in mineral content of three major rock types was summarized,sensitive elements such as quartz,feldspar and dark minerals were screened,and the chart of different lithologic characteristics of the igneous rock,sand mudstone and carbonate rock of M structure was established through the intersection analysis of different minerals. On the basis of the lithology identification chart,the use of the vertical change of mineral content and the intersection method of mineral curve combinations was expanded to accurately identify the position of formation and lithology interfaces,providing an important basis for the determination of buried hill interfaces,sand mudstone section division and the identification of special lithology such as intrusive rocks. The successful application of the new method in newly drilled wells in this block provides a solid technical guarantee for the safety of drilling construction and the determination of buried hill interfaces.

随着渤海油田在渤中凹陷西南部渤中19-6构造深层太古界变质岩潜山获得天然气勘探重大突破, 深层潜山油气藏将是未来储量增长的重要领域[1, 2, 3, 4, 5, 6]。潜山岩性的识别是评价和判断潜山储集层的基础和关键, 准确识别潜山界面对潜山内部油气勘探具有重要意义[7, 8]。随着钻井工艺不断更新, PDC钻头和扭冲工具的使用使得钻速不断加快, 岩屑细碎, 更随着总井深的不断加大, 常规录井岩性识别和地层界面判断面临着巨大的困难和挑战。针对这些难题, 创新引入X射线衍射仪器[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], 使用X射线衍射全岩分析来对潜山界面岩性进行识别。

X射线衍射全岩矿物分析(XRD)是近年发展起来的一项新型录井技术。该项技术能够很好地解决使用PDC钻头钻探、使用扭冲等加速钻具、井深及井斜较大等复杂钻井条件下返出岩屑细碎难辨识的问题。在砂泥岩剖面划分、复杂岩性识别、潜山界面判断等方面发挥了重要的作用[16]。目前渤海油田还未建立衍射矿物含量识别岩性图板和岩性界面识别方法, 本文利用渤海油田M构造各个地层钻井岩屑、壁心、岩屑的X射线衍射全岩矿物含量数据及测井曲线等资料, 结合区域构造背景对各类岩性进行识别, 为复杂岩性识别和潜山界面判断提供了依据, 极大提高了潜山界面的识别率, 为成功勘探潜山油气藏奠定了基础[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]。

渤海油田M构造钻遇层位包括新生界、中生界、古生界和太古界; 岩性主要包括沉积岩、火成岩和变质岩, 其中沉积岩包括砂砾岩、砂岩、泥岩和碳酸盐岩, 火成岩包括玄武岩、流纹岩和闪长玢岩等, 变质岩为花岗片麻岩和变质花岗岩。由于该构造花岗片麻岩和变质花岗岩原岩属于花岗岩和花岗闪长岩, 本文将其作为火成岩类进行分类识别。

应用渤海油田现场岩屑、壁心和岩心的衍射分析数据, 在20口井的大量数据分析基础上, 建立了衍射矿物含量与岩性的对应关系, 并利用岩心、壁心和薄片等资料相互进行验证, 最终形成了渤海油田M构造衍射矿物含量与岩性数据库, 可得到各类岩性的矿物含量范围及平均值。

通过对比各类岩石中石英含量可知, 碎屑岩最高(20%~90%), 其次为变质岩(9%~29%)和火成岩(5%~40%), 碳酸盐岩最低(5%~12%); 对比长石含量可知, 火成岩(25%~55%)和变质岩(25%~60%)最高, 其次为碎屑岩(10%~45%), 碳酸盐岩最低(4%~15%); 对比方解石和白云石含量可知, 碳酸盐岩最高(50%~100%), 其余各类岩石含量较少(< 20%); 对比暗色矿物(辉石+角闪石+黑云母)含量可知, 玄武岩最高(15%~30%), 其次为流纹岩(6%~20%), 其余各类岩石含量较低(< 10%); 对比副矿物(榍石+磁铁矿+黄铁矿+钛铁矿)含量可知, 花岗片麻岩最高(6%~25%), 变质花岗岩(7%~20%)、闪长玢岩(0~15%)和砂砾岩(0~10%)次之, 砂泥岩(0~5%)和碳酸盐岩(< 3%)含量最低; 榍石主要出现在火成侵入岩内, 闪长玢岩最高(12%~20%), 花岗片麻岩(5%~25%)和变质花岗岩(7%~19%)次之。通过主要矿物含量可辅助判断岩石大类。

为了准确识别M构造复杂岩性, 以岩石化学成分和矿物成分分类为基础, 利用该区块的衍射分析数据, 选择岩石响应敏感的矿物进行区域特征分析, 通过不同矿物交会分析, 建立了M构造不同岩性特征图板, 并在井场岩性识别中进行了应用。

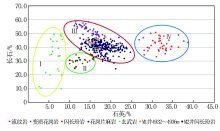

火成岩矿物成分和含量复杂多变, 从超基性到酸性岩石矿物含量基本上是连续变化的, 没有明显的界限。但总体上从酸性岩类到基性岩类, 石英及长石的含量逐渐减少, 暗色矿物(辉石+角闪石等)的含量逐渐增加[24, 25]。利用由基性到酸性潜山石英和暗色矿物(角闪石+辉石+黑云母), 石英和长石矿物含量建立交会图板, 通过交会图板结合岩石定名, 得到M构造火成岩识别图板。

利用石英和长石矿物含量交会图板能够准确区分出各类火成岩类别(图1), 其中:Ⅰ 区石英含量5%~10%, 长石含量10%~50%, 主要岩性为玄武岩; Ⅱ 区石英含量10%~15%, 长石含量20%~35%, 主要岩性为闪长玢岩; Ⅲ 区石英含量10%~25%, 长石含量30%~60%, 主要岩性为花岗片麻岩及变质花岗岩; Ⅳ 区石英含量30%~40%, 长石含量30%~50%, 主要岩性为流纹岩。

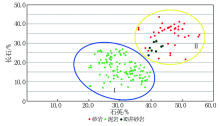

从矿物成分上来看, 泥岩和砂岩主要矿物为石英和长石, 砂岩石英含量明显高于泥岩, 而长石含量要低于泥岩。以M构造东营组砂泥岩为例, 利用石英和长石矿物含量交会图板(图2), 泥岩(Ⅰ 区)的石英含量小于40%, 长石含量小于30%; 砂岩(Ⅱ 区)的石英含量一般大于40%, 长石含量大于25%。

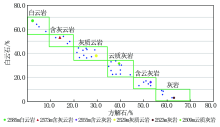

从矿物成分上来看, 碳酸盐岩按照方解石和白云石含量的相对高低可以进一步分为灰岩、含云灰岩、云质灰岩、含灰云岩、灰质云岩和白云岩 6 种。通过对M构造灰岩衍射矿物分析的方解石和白云石含量与标准灰岩、白云岩含量对比, 将原标准的方解石和白云石含量与衍射矿物分析方解石和白云石含量进行转换, 形成了渤海油田M构造X射线衍射全岩矿物分析碳酸盐岩分类标准(表1)。通过M构造已确定碳酸盐岩不同岩性的X射线衍射全岩矿物数据点, 利用方解石和白云石含量交会结合分类标准建立了碳酸盐岩精准定名图板(图3)。图板划分为6个区域, 分别对应于白云岩、含灰云岩、灰质云岩、云质灰岩、含云灰岩以及灰岩。

| 表1 M构造X射线衍射全岩矿物分析碳酸盐岩分类标准 |

利用M构造7个样品(壁心)衍射分析数据在图板上投点验证 , 数据落点与图板划分的6个区域吻合(图3), 显示定名与薄片鉴定名称一致, 证实碳酸盐岩分类标准适用于该研究区。

在现场地质作业过程中, 不仅面临着岩性识别的难题, 还需要能够准确划分地层岩性剖面, 如潜山界面的识别、特殊岩性界面划分和砂泥岩剖面划分等。利用矿物含量纵向变化和各类特征矿物曲线的组合交会法能够准确判断地层及岩性界面深度, 结合不同岩性区分图板, 能够为潜山界面卡取、砂泥岩剖面划分和侵入岩等特殊岩性识别提供重要依据。

渤海M构造主要目的层为太古界潜山, 岩性主要为花岗片麻岩。准确卡取太古界潜山的界面对该构造勘探至关重要, 潜山界面卡取不准确不仅会带来单井报废的风险, 同样会对钻井工程安全造成严重后果。由于该区块岩性复杂, 潜山上覆地层为砂泥岩和砂砾岩, 特别是砂砾岩由于砾石来源于潜山本体, 对现场卡取潜山界面造成很大困扰。通过XRD矿物含量在纵向上的变化, 选择合适的矿物含量曲线进行交会, 结合岩性识别图板, 能够准确卡取潜山界面。

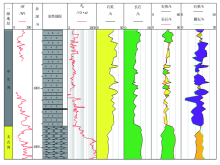

以M 1井为例, 该井从井深4 570 m开始钻遇大套砂砾岩, 岩屑中能看到花岗片麻岩砾石和部分火成岩砾石, 通过衍射矿物成分投点, 判断与邻井相似, 为砂砾岩。现场钻井至井深4 932 m, 矿物成分含量发生明显变化, 长石含量由23.5%升高至38.8%, 石英含量由31%下降至21%, 榍石含量由10.1%升高至18.4%。利用石英和长石交会曲线及石英和榍石交会曲线, 判断井深4 932 m是一个地层岩性界面(图4)。利用石英和长石矿物含量投点(图1), 4 932~4 936 m井段落在花岗片麻岩区域, 综合分析认为该井从井深4 932 m进入太古界潜山, 及时中完。通过测井曲线证实, 在井深4 932 m之后电阻率由20 Ω · m上升至100 Ω · m以上, 证实进入太古界潜山, 录井卡准潜山界面。

通过在该区块10口井潜山井应用, 潜山界面和岩性识别准确率100%, 为钻井施工安全、提速提效以及潜山储集层综合评价提供了坚实的技术保障。

以M 2井为例, 该井从井深4 950 m进入太古界, 钻遇花岗片麻岩, 在井段5 105~5 145 m和井段5 175~5 192 m岩屑颜色发生明显变化, 由浅灰色变为灰绿色, 岩性细碎, 无法直观判断具体岩性。通过衍射矿物含量曲线对比, 在这两个井段矿物成分含量有明显变化, 石英含量由18.7%降低至12.9%, 长石含量由38.3%降低至30.6%, 黏土矿物含量由9.9%升高至17.4%, 榍石含量由19.8%降低至15.2%。利用石英和黏土矿物曲线交会(图5), 判断在井段5 105~5 145 m和5 175~5 192 m出现明显的反向交会, 充填颜色由紫色变为黄色, 岩性有明显变化。利用火成岩矿物图板投点, 其落在闪长玢岩区域(图1)。综合分析认为其岩性为侵入岩闪长玢岩, 而不是花岗片麻岩。通过测井曲线证实, 自然伽马和电阻率在两段明显为低值, 井壁取心薄片鉴定岩石名称为闪长玢岩, 证实了图板判断结果准确。

沉积岩中砂泥岩的主要矿物包括石英、长石、方解石和黏土矿物等, 在同一沉积环境下, 砂岩中石英和长石含量高, 黏土类矿物含量低; 泥岩中石英和长石含量低, 黏土类矿物含量高, 并且砂岩石英含量高于泥岩石英含量。因此, 选取浅色矿物(石英+长石)和黏土矿物的曲线交会, 能够准确划分出砂泥岩, 为剖面的建立提供根据。

以M 3井为例, 在井段4 000~4 300 m, 返出岩屑细碎混杂, 无法准确识别砂泥岩。通过衍射矿物含量曲线对比, 4 030~4 060 m、4 160~4 170 m、4 205~4 235 m这3个井段矿物成分含量有明显变化, 石英含量由28.5%升高至39.8%, 长石含量由19.8%升高至28.1%, 黏土矿物含量由15.1%降低至6.4%, 榍石含量由8.4%升高至15.5%。利用浅色矿物(石英+长石)和黏土矿物含量曲线交会(图6), 这3个井段的曲线出现明显反向交会。利用砂泥岩矿物图板投点, 均落在砂岩区域(图2)。通过测井曲线可以看出黏土矿物含量曲线与自然伽马曲线趋势一致, 浅色矿物曲线则与电阻率曲线趋势一致。运用浅色矿物和黏土矿物曲线交会法可以辅助完成砂泥岩剖面的划分, 保证剖面准确性。

(1)建立了渤海油田M构造岩性衍射矿物含量数据库, 从不同成分矿物含量上能够初步区分砂泥岩、火成岩、变质岩和碳酸盐岩, 为后续钻井提供帮助。

(2)通过不同矿物交会分析, 建立了M构造火成岩、砂泥岩和碳酸盐岩识别图板, 能够在现场作业过程中快速准确识别各类岩性。

(3)建立了利用矿物含量纵向变化和各类矿物曲线的组合交会识别地层及岩性界面, 为潜山界面卡取, 砂泥岩剖面划分和侵入岩识别提供了依据。

(4)该方法成功地辅助完成M构造10口井的潜山界面识别和复杂岩性识别, 为录井剖面建立、钻井作业安全和潜山油气综合评价提供技术支持。

(编辑 陈 娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|