作者简介:刘辉 工程师,1988年生,2010年毕业于中国地质大学(武汉)资源勘查工程专业,主要从事录井资料采集处理及解释评价和现场录井管理工作。通信地址:736202 甘肃省敦煌市七里镇中国石油集团测井有限公司青海分公司花土沟录井(随钻)项目部。电话:(0937)8937014。E-mail:qhliuhui@cnpc.com.cn

为解决后效油气层深度归位不准、后效油气上窜速度理论计算值比实际油气上窜速度偏大的难题。现场录井中通过使用单根峰分析法、全烃及组分对比分析法、迟到时间法和容积法四种方法进行后效油气层深度的准确归位,再借助于长距离划眼或下钻至中途长时间循环,进行后效油气层深度归位验证,结果发现后效油气深度归位准确,提高了油气上窜速度计算准确率,为井控安全周期进行准确把关。在后效录井过程中通过对全烃绝对值、组分相对值、CO2含量、地层盐水等情况进行分析,判断后效显示中流体的性质,反推出为后效贡献的油气层的流体性质,协助钻井方减少CO2或地层盐水对钻井液的污染,降低钻井液材料成本,同时指导油气层及水淹层的解释评价和试油层的科学选取。

In order to solve the problem that depth homing of aftereffect oil and gas reservoirs is not correct and the theoretical calculation value of the velocity of aftereffect oil and gas channeling upward is larger than that of the actual oil and gas, the paper introduces four methods in the field mud logging process, including single peak analysis method, total hydrocarbon and component comparison analysis method, lag time method and volumetric method, to accurately locate the aftereffect oil and gas reservoir depth. With the help of long-distance wiping or long-time circulation from tripping to midway, the depth homing of aftereffect oil and gas reservoir is verified. The results show that the depth homing of aftereffect oil and gas is accurate, which improves the calculation accuracy of the velocity of oil and gas channeling upward, and ensures the safety cycle of well control accurately. In the process of aftereffect mud logging, through the analysis of total hydrocarbon absolute value, component relative value, CO2 content and formation brine, the fluid properties in aftereffect shows are judged, the fluid properties of the oil and gas reservoirs contributing to the aftereffect are inversely deduced, which assists the drill crew to reduce CO2 or formation brine contamination to drilling fluid, lower drilling fluid material cost, and guide the interpretation and evaluation of oil and gas reservoirs and water-flooded zones and the scientific selection of production testing interval.

气测录井是通过对天然气组分和含量的测量分析, 判断地层流体性质, 间接地对储集层进行评价。气测录井在钻井过程中既能及时发现实钻时地层破碎产生的气测异常, 是钻探过程中发现油气层、判断油气性质、估计油气产能的有效方法; 又能记录下因停泵钻井液静止, 促进油气层中的流体进入钻井液, 再次开泵循环检测到的单根峰或后效气假气测异常, 可以及时对油气层进行物性、地层压力和产能评价[1, 2, 3, 4]。在录井现场处理整米气测数据时, 一般会将假气测异常数据消除掉, 只保留真气测异常数据, 由于未接触到原始资料的地质解释评价人员没有假气测异常原始数据, 往往忽视了假气测异常中单根峰对油气水解释评价的重要性。

将油气上窜速度分为实际静止油气上窜速度(简称静止油气上窜速度)和在钻具排替作用下的油气上窜速度(简称排替油气上窜速度)。静止油气上窜速度可用于电测等井筒内未下入钻具计算安全周期, 排替油气上窜速度可用于长距离下钻等井筒内下入钻具计算安全周期。

通常造成油气层归位失误的原因有:(1)下钻时钻井液排替作用, 推动油气上窜, 明显高于钻井液纯静止时的静止油气上窜速度, 同时造成上窜高度偏高, 造成油气层归位错误; (2)后效显示油气层归位方法单一, 未形成较好的油气层归位方法; (3)较好气测异常偏多, 进行油气层归位时难度较大。

单根峰是指在停泵接单根时, 由于井筒内钻具的上下活动对已揭开油气层的抽吸作用、以及流体自身的渗透与扩散作用, 造成油、气、水或CO2等流体进入井筒内静止的钻井液中, 当接完单根之后开泵循环, 通过已揭开油气层深度对应的一个钻井液迟到时间所检测到的一个假气测异常[5, 6]。大量录井原始资料统计分析显示, 单根峰的出现不是偶然的, 而是与已钻遇的气测异常有必然的联系。后效气与单根峰的主要区别是单根峰对应的钻井液静止时间极短, 流体刚进入钻井液还未来得及上窜就被开泵循环带出, 而后效气对应的钻井液静止时间较长, 流体进入钻井液并上窜一段距离之后被开泵循环带出, 对单根峰的分析有助于提高对后效录井油气层深度的准确归位。

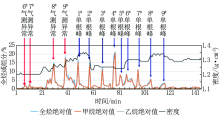

例如, 在L 114井发现6#、7#气测异常全烃绝对值偏低, 第一个单根峰出现在连续钻遇8#气测异常和9#气测异常之后, 8#气测异常和9#气测异常全烃绝对值最大值较高(图1)。在8#气测异常和9#气测异常之前一直未出现单根峰, 之后深度450.00~522.00 m区间发现多个单根峰, 其全烃绝对值最大值为3.33%~21.11%(表1), 自深度523.00 m至761.00 m单根峰消失。倘若在深度450.00~761.00 m区间某一深度起下钻, 因停泵静止时间相对较长, 下钻到底循环测后效气时, 油气层归位深度为8#和9#气测异常对应深度428.00~437.00 m和443.00~449.00 m, 油气层顶界深度为428.00 m, 而不是6#、7#气测异常对应的深度。

| 表1 1#-9#单根峰统计 |

由图2可见, 10#气测异常全烃绝对值最大值为8.76%, 深度为666.00~671.00 m, 11#气测异常全烃绝对值最大值为9.62%, 深度为672.00~676.00 m, 这两个气测异常与12#气测异常之间未发现单根峰; 12#气测异常全烃绝对值最大值为71.68%, 深度为762.00~769.00 m, 该气测异常出现之后发现了多个单根峰。在后续钻进井段770.00~850.00 m期间, 单根峰全烃绝对值最大值为13.15%~48.09%(表2), 停泵静止时间为6~10 min, 深度770.00~902.00 m区间再未出现气测异常, 倘若在该区间某一个深度起下钻, 停泵静止时间相对较长, 到井底循环测量后效气时, 油气层归位深度为762.00~769.00 m, 油气层顶界深度为762.00 m, 而不是10#-11#气测异常对应的深度。

| 表2 10#-18#单根峰统计 |

综上所述, 通过分析6#气测异常至12#气测异常与1#单根峰至18#单根峰之间的关系发现, 12#气测异常出现后效气的优势最大。

依此类推, 通过分析单根峰与气测异常的关系, 即分析单根峰产生的源头及缘由, 可以有效地进行后效录井油气层的准确归位。同时, 还可以进一步深入探讨单根峰与油气层快速解释评价及产能初步预测之间的关系和作用。

通过对比分析单根峰、后效气与气测异常的组分构成和相对值大小情况的关系, 以及气测异常之间全烃绝对值最大值的对比情况, 达到后效录井油气层深度合理归位的目的。一是分析单根峰与哪一个气测异常组分构成及相对值大小最相近; 二是总结出产生后效气最大优势的气测异常; 三是后效气油气层深度的合理归位。

例如, L 114井1#单根峰至9#单根峰组分由甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷和正丁烷构成, 与8#气测异常和9#气测异常组分构成一致, 而与6#气测异常和7#气测异常组分构成不一致, 并且彼此之间甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷和正丁烷相对值大小相近; 10#单根峰至18#单根峰组分由甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷和正戊烷构成, 与11#气测异常和12#气测异常组分构成一致, 并且甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷和正戊烷相对值大小相近(表3)。

| 表3 真假气测异常数据统计 |

该井钻进至深度902.00 m时进行了二开裸眼段第一次短程起下钻, 短程起下钻井段为902.00~403.00 m, 停泵静止时间304 min, 这是二开裸眼段检测到的第一个后效气, 全烃绝对值最大值为46.31%, 组分由甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷和正戊烷构成。从6#气测异常至12#气测异常, 发现只有10#气测异常、11#气测异常和12#气测异常组分均出现了甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷和正戊烷。后效气甲烷至正戊烷相对值与11#气测异常和12#气测异常甲烷至正戊烷相对值大小相近。12#气测异常全烃绝对值最大值明显大于11#气测异常全烃绝对值最大值, 并且在发现12#气测异常时, 钻井液密度由正常值1.37 g/cm3下降至1.32 g/cm3, 预测12#气测异常油气产能应该大于11#气测异常。

由全烃及组分对比分析法得出结论, 12#气测异常出现后效气的优势最大, 1#后效气的油气层归位深度为12#气测异常对应的深度762.00~769.00 m, 油气层顶界深度为762.00 m。

电测解释结论:6#气测异常、7#气测异常、10#气测异常和11#气测异常为水层, 8#气测异常、9#气测异常为含气水层; 电测解释763.00~765.00 m为差气层, 电测解释767.00~772.00 m为含气水层, 12#气测异常为差气层与含气水层, 论证了12#气测异常对应深度762.00~769.00 m为1#后效气的油气层归位深度是合理的。

迟到时间法计算油气层深度只适用于单根峰或停泵峰, 由于静止时间极短, 油气上窜高度忽略不计, 油气上窜速度为0。由理论迟到时间法或实测迟到时间法公式计算出油气层深度, 再通过计算结果与气测异常数据对比分析, 优选出一个与计算深度比较接近和合理的气测异常, 再将该气测异常对应深度作为油气层归位的深度[7, 8]。

1.3.1 理论迟到时间法

理论迟到时间法计算油气层深度公式为:

H油=

式中:H油为油气层深度, m; H钻为循环钻井液或钻进时钻头所在深度(钻位), m; t高为单根峰高峰时间, min; t开为接完单根后开泵时间, min; t迟理论为钻头所在深度的理论迟到时间, min; t延为管路延时时间, min。

例如, 在L 114井10#单根峰至18#单根峰依据理论迟到时间法算得油气层深度755.21~778.28 m(表4), 该深度附近较好气测异常为12#气测异常, 单根峰油气层归位深度为12#气测异常对应的深度762.00~769.00 m, 油气层顶界深度为762.00 m, 1#后效油气层归位深度同10#单根峰至18#单根峰油气层归位深度是一致的。

| 表4 理论迟到时间法计算油气层深度统计 |

1.3.2 实测迟到时间法

实测迟到时间法计算油气层深度公式为:

H油=

式中:t迟实测为钻头所在深度的实测迟到时间, min。

例如, 现场录井要求每50.00 m实测迟到时间一次, 在12#单根峰钻位806.00 m、17#单根峰钻位853.00 m对应的实测迟到时间分别为26 min、26 min。按照实测迟到时间法计算油气层深度公式, 计算得出油气层深度分别为767.57 m、761.61 m, 12#单根峰和17#单根峰油气层归位深度为12#气测异常对应的深度762.00~769.00 m, 油气层顶界深度为762.00 m, 1#后效油气层归位深度与12#单根峰和17#单根峰油气层归位深度是一致的。

容积法计算油气层深度只适用于单根峰或停泵峰, 静止时间极短, 油气上窜高度忽略不计。由容积法公式计算出油气层深度, 与迟到时间法相似, 将计算结果与气测异常数据进行对比分析, 优选出一个与计算深度比较接近且合理的气测异常, 再把该气测异常对应深度作为油气层归位的深度[9]。

容积法计算油气层深度公式为:

H油=

式中:Q为循环排量, L/min; Vc为裸眼环空理论每米容积, L/m。

以L 114井10#单根峰至18#单根峰为例, 在计算裸眼环空理论每米容积的时候需要考虑扩径率, 经过查阅该井多口邻井的电测井径资料及分析, 在相应井段的平均扩径率为3.22%, 裸眼钻头直径为311.15 mm, 经考虑扩径率计算得井眼平均直径为321.17 mm, 裸眼环空理论每米容积为0.068 L/m。10#单根峰至18#单根峰依据容积法计算得出油气层深度为765.88~779.41 m, 10#单根峰和18#单根峰油气层归位深度为12#气测异常对应的深度762.00~769.00 m, 油气层顶界深度为762.00 m, 1#后效油气层归位深度与10#单根峰和18#单根峰油气层归位深度是一致的。

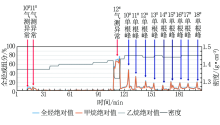

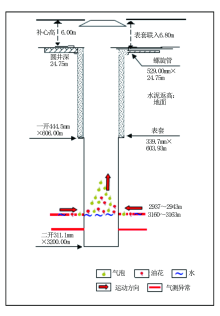

在YP 5井606 m至井底钻进期间, 全裸眼段见两个较好油气显示:气测异常井段2 937.00~2 943.00 m, 全烃显示由7.54%↑ 22.50%↓ 14.66%; 气测异常井段3 160.00~3 163.00 m, 全烃显示由4.51%↑ 52.56%↓ 6.31%(图3)。后效显示时采用以上四种油气层深度归位方法进行归位。

在YP 5井钻至深度3 190.40 m时, 发生井漏, 下钻至2 964.00 m打入堵漏钻井液时见后效显示, 开泵前钻井液已静止21 h, 后期继续下钻到井底3 190.40 m进行循环时再未见新的后效显示, 也未见全烃上涨, 说明在2 964.00~3 190.40 m井段没有油气流动的迹象, 此次后效贡献的气测异常在钻位2 964.00 m之上, 根据本井油气显示情况, 后效油气层归位到气测异常2 937.00~2 943.00 m。第一次验证了在钻进深度2 943.00~3 190.40 m之间的起下钻后效显示油气层归位为2 937.00~2 943.00 m, 而不是3 160.00~3 163.00 m。

在YP 5井, 钻井方为解决螺纹井眼采取长距离划眼技术措施, 划眼井段为2 620.00~3 035.00 m, 借助于此次长距离划眼, 可以对前期后效显示油气层归位是否正确进行第二次验证。当划眼至深度2 860.00 m, 发现后效开始见显示时, 反推钻位对应的一个钻井液迟到时间判断油气已经上窜至井深2 800.00 m, 从2 800.00 m至井底3 200.00 m之间还有两个较好油气显示, 分别为2 937.00~2 943.00 m、3 160.00~3 163.00 m(图4)。在划眼之前, 钻至深度3 026.00 m起钻后效显示1次, 全烃最大值为100%, 油气层归位为2 937.00~2 943.00 m; 钻至深度3 200.00 m起钻后效显示5次, 全烃最大值为43.50%~100%, 油气层一致归位为2 937.00~2 943.00 m。此次划眼后效显示在钻位2 800.00~3 035.00 m之间, 并且后期3 035.00~3 200.00 m循环钻井液未见后效显示, 未见油气流动的迹象, 显然可判断该后效显示是由较好气测异常井段2 937.00~2 943.00 m的油气水在钻井液静止期间渗透、扩散入钻井液形成的, 在3 026.00 m起钻后效显示1次, 油气层归位2 937.00~2 943.00 m是正确的; 在3 200.00 m起钻后效显示5次, 油气层归位2 937.00~2 943.00 m也是正确的。通过以上数据确定油气上窜高度为137.00 m, 静止时间为41 h, 所以静止油气上窜速度为3.34 m/h。

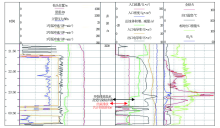

油气水在储集层中以单相、两相或三相存在, 当以单相存在时在气测数据上易于判断流体性质, 当以两相或三相存在时从气测数据上判断流体性质的难度加大。可通过对后效显示组分相对值进行分析, 来判断油气在上窜过程中的分离情况及运动规律。因为在不同时间、不同深度钻井液的全烃组分背景值不一致, 在不同后效显示时同样的流体甲烷相对值多数情况下也不一样。为了减少钻井液背景值的影响, 采用后效显示期间异常值甲烷相对值与基值甲烷相对值的比值进行流体性质的分析, 再结合槽面显示、燃气试验、钻井液性能变化情况等进行流体性质的判断。一般情况下, CO2在地层中会与烃类气伴生在气藏中, 更多情况下, CO2与烃类气以水溶相存在于地层水中, 并伴随地层水在地层中运移。随着油气勘探开发的不断扩展, 钻遇含CO2地层的频率不断增大, 钻井液受CO2污染时有发生[10]。在YP 5井起钻过程中, 钻井液长时间静止, CO2与烃类气以水溶相随同地层水一起从地层中渗透、扩散到井筒内静止的钻井液中, 下钻循环钻井液期间与烃类气一同形成后效气, 故后效显示时全烃上升, CO2含量上升, CO2由基值0~0.20%上升至异常值0.74%~19.17%, 并伴随出盐水的现象。

在YP 5井后效显示过程中发现地层在释放盐水(图5)。一般情况下, 在后效显示期间全烃较高时, 电导率下降而比正常值低, 仪器监测和人工测量钻井液密度下降, 人工监测钻井液粘度上升; 从地层释放出的盐水及受盐水污染的钻井液循环到井口时, 全烃下降, 电导率明显上涨而比正常值高, 仪器监测和人工测量钻井液密度明显下降。这是因为当前钻井液密度为1.55 g/cm3, 比地层盐水密度高, 所以密度明显下降, 人工监测钻井液粘度下降[11]。

为了防止过多地层盐水进入钻井液循环罐对钻井液进行二次污染, 影响钻井液性能, 钻井方及时采取措施排放盐水到钻井液坑中显得尤为重要, 录井可以通过全烃下降、电导率上涨、密度下降三个参数明显的变化特征及时进行提示, 协助钻井方尽快排放盐水及受盐水污染的钻井液。

(1)通过单根峰分析法、全烃及组分对比分析法、迟到时间法、容积法四种方法, 对后效录井油气层深度准确归位, 并进行相互验证, 应用效果较好, 解决了后效录井油气层深度归位难题。

(2)后效录井油气层深度的准确归位, 有利于提高油气上窜速度计算结果的准确性, 有助于及时对油气层进行解释评价。

(3)通过气测异常对后效贡献大小的特征, 以及分析后效显示时油、气、水或CO2等流体的性质, 可以为气测异常解释和试油井段的选取提供有利的参考依据, 所以在现场录井过程中进行后效显示油气层的准确归位显得尤为重要。

(4)做好CO2含量和地层盐水的及时监测与分析, 为钻井方采取有效措施克服CO2和地层盐水对钻井液的污染具有积极意义。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|