作者简介: 岳跃龙 高级工程师,1975年生,1998年毕业于中国地质大学(武汉)应用地球物理专业,2012年获成都理工大学工程硕士学位,主要从事地球物理勘探及储集层预测技术研究工作。通信地址:300280天津市滨海新区大港油田红旗路1772-3号。电话:(022)25965935。E-mail:yueyuelong@cnpc.com.cn

黄骅坳陷埕北低断阶多级断层发育、储集层发育且横向变化大,油水关系复杂,现有地震资料无法满足砂体追踪和精细储集层预测的要求。为了提高储集层预测精度,在地震、测井、构造、沉积等资料综合分析的基础上,利用岩石物理分析优选储集层敏感参数,在五级层序格架约束下估算相控权重因子,构建井约束相控反演初始模型,全局控制测井和地震资料进行地质统计学反演和叠前弹性参数反演。五级层序约束下相控储集层预测技术减少了砂体预测多解性,提高了砂体空间识别的纵向及横向分辨率,可较准确地解决薄储集空间描述问题,在研究区16口井的应用表明,含油气砂岩预测符合率提高到87%,为岩性油气藏精细描述提供了技术支撑。

In Huanghua depression, the multi-stage faults in the Chengbei low step fault block are developed, reservoirs are developed with great lateral changes and oil-water relationship is complex. The existing seismic data can not meet the requirements of sand body tracking and fine reservoir prediction.To improve the prediction accuracy of reservoir, based on the comprehensive analysis of seismic, logging, structure, sedimentation and other data, petrophysical analysis is used to optimize reservoir sensitive parameters, the weight factor of facies control is estimated under the constraint of fifth-order sequence framework, and the initial model of facies controlled inversion under well constraint is constructed. Geostatistics inversion and prestack elastic parameter inversion are performed with global control logging and seismic data. Facies controlled reservoir prediction technology under fifth-order sequence constraints reduces the nonuniqueness of sand body prediction, improves the vertical and horizontal resolution of sand body spatial identification, and solves the problem of thin reservoir space description more accurately. The application of 16 wells in the study area shows that the prediction coincidence rate of hydrocarbon-bearing sandstone is increased to 87%, which provides technical support for fine description of lithologic reservoir.

大港探区滩海碎屑岩勘探自20世纪90年代中后期开展基于三维地震的构造、储集层、油藏综合研究, 2000年开展规模预探和评价工作, 在歧口主凹南侧发现了亿吨级埕北低断阶大型含油气区, 其特点是构造背景下的岩性油气藏, 主要勘探目的层为沙二段。由于地表处于滩海区一直没有开发动用, 同时沙二段为扇三角洲沉积, 单砂体薄、横向变化快的问题也是困扰进一步开发的主要因素。近年来, 在该地区开展地震储集层预测技术攻关及应用, 钻井成功率获得显著提升。储集层预测技术发展大致历经两个阶段:第一阶段针对砂体薄、波阻抗岩性叠合等地质问题, 主要组织了敏感曲线重构、地质统计学反演等关键技术攻关; 第二阶段随着勘探开发深入进展, 储集层的横向发育规模及含油气性预测成为新的预测难点, 为此在高分辨率地震处理资料基础上, 攻关五级层序约束下的相控储集层预测技术, 利用沉积相和地震相联合创建相控权重因子, 重建反演低频模型, 重点解决储集层预测横向分辨率的问题。实际钻探效果证实了储集层预测方法的有效性, 使预测精度获得较大提升。

埕北低断阶为受张东断层、歧东断层两条近东西向断层控制的多阶断裂缓坡, 该区古近系沙河街组地层发育齐全, 自下而上依次发育沙三段、沙二段、沙一段3个三级层序[1, 2]。埕北地区古近纪早中期为断陷湖盆沉积期, 由湖盆中心(歧口主凹)至边部(埕北断坡区), 古近系沙河街组各段地层均表现为向上减薄至缺失的超覆式层序特征[3, 4, 5]。沙二段沉积时期, 该区受埕宁隆起物源控制, 为辫状河三角洲前缘沉积, 主要发育水下分流河道、分流河道间、河口砂坝、席状砂等沉积微相[6, 7]。沙二段辫状河三角洲前缘砂体单砂层较厚, 砂体连片, 储集层物性好, 是本区主力含油目的层系。

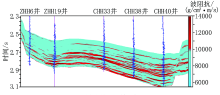

根据钻井识别岩相突变或岩性突变面、地震波组特征的变化, 识别出沙二段4个四级层序边界(图1), 分别为沙二段底界不整合面(SB1)、初始湖泛面(SB2)、最大湖泛面(SB3)和沙二段顶界不整合面(SB4)。研究区沙二段内部的初始湖泛面为一套厚度稳定的灰色泥岩段, 分布广泛; 测井曲线表现为平直泥岩基线特征, 初始湖泛面之下地震反射表现为中等振幅连续性较好的反射特征。沙二段内部的最大湖泛面为一套厚度较大的深灰色、灰色泥岩段, 分布范围大; 测井曲线表现为平直特征, 处于泥岩基线内, 最大湖泛面之上地震反射表现为中-强振幅连续性极好的反射特征, 最大湖泛面之下同相轴为连续较差的中-弱振幅反射特征。

总体上, 研究区沙二段具有4个四级层序界面, 可将沙二段划分为3个四级层序, 自下而上依次为SQ1层序(相当于沙二下砂层组)、SQ2层序(相当于沙二中砂层组)、SQ3层序(相当于沙二上砂层组)。在四级层序界面识别基础上, 根据湖平面升降变化引起的岩性、电性组合以及旋回性特征, 在四级层序内识别出沙二段内部5个五级层序界面, 将沙二段细分为8个油层组, SQ1层序细分为2个油层组, SQ2层序细分为3个油层组, SQ3层序细分为3个油层组(图2)。

针对研究目标砂岩薄、横向变化快、油水关系复杂等地质问题, 考虑地震资料频宽较窄等条件限制, 制定以测井资料补充频带不足问题, 以沉积相、地震相、测井相控制岩相横向变化, 以叠前道集计算弹性参数识别流体特征, 建立五级层序约束相控储集层预测一体化研究流程[8]。重点步骤包括岩石物理分析、拟声波曲线重构、初始波阻抗重建、地质统计学反演及叠前弹性参数反演等, 其中初始波阻抗重建属于在大港探区首次应用, 强调地质地震一体化, 通过地质沉积、地震相带、测井曲线、地震解释等不同资料和领域有效结合, 重新建立合理的更加符合地下地质规律的初始波阻抗模型。

地震岩石物理是储集层预测先导实验工作, 主要分析已知岩性、物性、含油气性的情况下地球物理响应特征, 优选储集层敏感特征曲线, 分析地震资料解决地质问题的可行性及限制条件, 研究怎样选择储集层预测方法及创建合理的预测流程[9]。

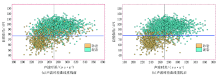

在测井资料中选取自然伽马、自然电位、补偿中子等曲线分别与声波时差按岩性类别制作统计交会图(图3a), 发现砂泥岩声波时差的混叠较多, 对岩性敏感性低, 而自然伽马对岩性最为敏感, 高伽马对应泥岩, 低伽马对应砂岩, 砂泥岩之间重叠段很少, 据此选择自然伽马作为岩性敏感曲线。由于反演算法是建立在地震反射系数及声波阻抗转换关系基础上的, 与基于放射性测井的自然伽马曲线之间没有直接关系, 需要将自然伽马与声波时差进行拟声波计算, 重构后的声波时差与自然伽马交会图(图3b)显示其与原始声波时差整体趋势一致, 同时也继承了自然伽马岩性识别优势[10], 比原始声波时差在岩性上重叠段减少很多, 能够较好地提高岩性预测分辨率。

地震资料的低频信号对地震反演预测岩性非常重要, 但是在地震采集处理过程中低频信号损失较多, 致使储集层预测存在不确定性问题。在地震反演之前为补偿地震低频信号缺失的影响, 需要建立初始波阻抗模型, 商业反演软件一般利用测井资料在地震解释层位控制下横向插值建立初始波阻抗模型。但在建立初始波阻抗模型的过程中, 由于只考虑测井和地震解释层位, 建立的初始模型只能控制井周围区域, 没有钻井的区域只能依赖插值算法计算波阻抗, 很难反映基础地质沉积规律, 从而造成地震反演不确定性问题。大量基础研究表明, 沉积相及地震相在空间和平面上能够较为真实地反映地层岩性宏观特征, 可以将其作为约束条件引入初始建模过程, 进一步提高初始模型的岩性识别能力[11]。如何将沉积相和地震相整合到初始波阻抗模型中, 如何建立相控约束下初始波阻抗模型, 需要重构反演初始模型, 具体步骤如下。

2.3.1 层序格架指导下的地震解释

在沙二段层序格架指导下进行井震标定, 地震层位解释对应三级层序的沙二段顶、底2个界面、四级层序的上中下三个亚段4个界面, 根据五级层序格架解释精度提高到砂层组级别, 共解释了9个砂层组。在区域沉积背景认识下, 联合测井相、地震属性优选、地层厚度及单井统计的砂地比等基础图件, 编制砂层组级别沉积微相平面图。

2.3.2 相控权重因子

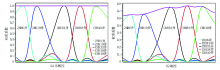

统计不同沉积微相范围内波阻抗值域, 在相带与波阻抗之间建立映射关系, 对不同相带波阻抗赋予标准化权重, 建立值域介于0~1之间的相控权重因子, 四级层序对应层段级别, 五级层序对应砂层组级别, 随着层序级别的增加, 相控权重因子获得更高储集层岩性识别精度。在测井曲线插值算法中, 加入相控权重因子全局控制初始模型中参与插值的测井权重系数(图4), 相对于非相控约束下的初始波阻抗模型, 层序约束建立的模型可更加突出空间地质背景概念, 距离井位较远处也能较好地反映整体沉积环境变化趋势。

地质解释尺度越小, 模型反映的细节越多, 四级层序约束下模型能够反映地质层段地质框架, 在五级层序约束下建立的模型可以解释砂层组甚至刻画单砂体, 有效地提高薄砂体识别能力(图5)。

2.3.3 反演波阻抗初始模型

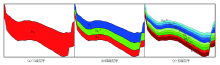

在整个工区中应用相控权重因子约束测井曲线(包括声波时差、密度、波阻抗等)计算空间插值权重系数, 建立波阻抗空间实体模型(图6)。由于本次研究是建立在五级层序架构上的, 在整体地质沉积上更加真实地还原地下地层结构, 尤其针对薄储集层预测精度获得较大提升, 甚至可以实现预测厚度小于10m的单砂体(图6)。

2.3.4 重构反演初始模型平面效果分析

无相控权重因子约束的初始波阻抗模型平面属性, 在有测井位约束的位置处有明显画圈现象, 在无测井约束位置波阻抗响应不明显, 表征整体地质沉积的规律性不强。相控权重因子约束下的初始波阻抗模型平面属性由于加入沉积相和地震相权重影响, 能够表征整体的地质沉积规律, 同时解决由于井位分布不均匀造成的局部不确定问题, 岩性边界较为清晰, 为后面储集层精细预测奠定坚实的基础(图7)。

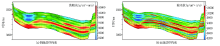

地质统计学反演是以概率论为理论基础的, 提供一个或多个在某种概率条件下的, 既满足数据的地质统计学特征又满足地质、测井和地震信息的三维储集层参数概率模型。地质统计学反演方法可以实现对剖面纵向分辨率较大幅度提高, 其算法是测井曲线在地震资料约束下利用克里金插值和外推, 但是该算法存在许多局限性, 无法控制局部过度随机问题, 储集层横向预测多解性强。采取相控权重因子约束建立地质实体模型, 则可获得更真实的空间地质框架, 较好地解决反演过程中横向过度随机问题。为尽量避免局部过于随机性问题, 应用马尔科夫链-蒙特卡罗算法[12], 计算结果为多个重构波阻抗概率体, 提取平面属性与基础分析平面结果进行对比, 分析反演体差异的原因, 整体评价反演结果的可靠性, 反演结果显示与已知井吻合度较高, 砂体横向展布与沉积层序分析一致, 纵向能够有效识别厚度小于10 m的砂体(图8)。

叠前地震反演作为一种以弹性波理论为基础, 并能得到多种岩性弹性参数的新技术, 其理论是基于AVO技术发展而来, 特别适用于油气藏的寻找[13]。本次研究在前期建立的相控权重因子约束下储集层岩性预测基础上, 基于叠前地震道集资料, 优选油气敏感弹性参数, 应用叠前同时反演技术计算油气敏感弹性参数体, 进而刻画空间流体分布特征。

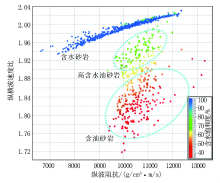

通过对埕北低断阶不同油藏类型的测井进行横波估算, 求取弹性参数, 按照砂岩含流体类别(含水砂岩、高含水油砂岩、含油砂岩)对不同弹性参数制作交会图, 优选流体敏感弹性参数。分析表明, 纵横波速度比对流体敏感性最好, 在中高纵波阻抗范围内, 纵横波速度比随着含油性增加而减小, 即纵横波速度比大于1.94时为高含水油砂岩, 小于1.9时为含油砂岩(图9)。因此, 可将纵横波速度比作为油气敏感参数预测含油砂岩分布。

由于叠前地震反演对叠前地震道集质量要求较高, 应先对偏移后的叠前道集进行优化预处理, 在振幅相应保持的前提下有效提高地震资料分辨率, 计算部分偏移距叠加数据体, 为每一个部分偏移距叠加数据体估算地震子波, 利用部分偏移距叠加数据体和测井纵横波速度及密度进行弹性标定, 建立相控初始弹性参数模型。然后对纵、横波阻抗及密度进行叠前弹性反演, 进而推出岩石的纵横波速度比、泊松比、拉梅系数、剪切模量等有用的岩石弹性参数, 结合敏感弹性参数分析结果预测流体分布特征。

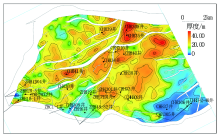

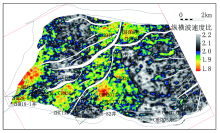

相控储集层预测技术在黄骅坳陷埕北低断阶取得了较好的应用效果。依据五级层序格架, 联合相控叠后和叠前地震反演体, 定量描述沙二段各含油砂体, 形成砂体厚度预测图与含油气预测图(图10、图11), 用于CHH 33井等16口井的含油气砂岩的预测, 经试油或生产验证, 符合率达到87%。对沙二段储集层特征进行深入分析发现, 沙二段上部以泥岩为主, 沙二段中部的油层组砂体非常发育, 是研究区主力储集层段, 沙二段下部砂体主要集中在底部, 横向较为连片。综合构造形态、单砂层追踪成果、单井测井解释成果以及试油成果, 优选有利单砂体进行综合评价, 累计有利圈闭, 重新落实储量, 有力支撑了区内高产井的部署, 助力完成埕北低断阶区整体新增探明储量的升级, 创大港油田近十年单区块效益探明储量规模之最。

针对埕北低断阶地区处理解释一体化技术攻关, 首次在大港探区滩海碎屑岩勘探中应用五级层序约束下相控储集层预测技术, 增加地质沉积及地震平面属性横向约束权重, 预测结果证实了地质地震一体化对提高储集层预测精度的重要作用。通过本次研究得到以下认识:

(1)储集层预测是包括地质、地震、钻井、测井及录井等一系列专业研究的集成, 在测井约束方面已经做了大量工作, 鉴于地质研究对储集层预测的参与相对较少, 本次研究强化基础地质认识的引导作用, 集成沉积相、地震相及测井相等联合作为储集层预测空间控制因素创建相控权重因子, 充分利用地质宏观框架重构反演初始模型, 有效提高地震反演的空间地质相带识别能力, 使传统地震反演技术在相控条件约束下发挥更大作用。

(2)储集层预测对输入数据的质量要求很高, 地震资料和井资料的品质直接影响储集层预测精度, 这就要求前期做好地震资料处理及岩石物理分析工作, 地震资料处理过程中要更加注重在保持相对振幅的前提下合理提高地震资料分辨率。岩石物理分析通过储集层参数与地震响应建立对应关系, 分析地震资料预测储集层的可行性, 建立适合地震预测的岩石物理计算标准, 是提高储集层预测精度的基础。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|