作者简介: 胡益涛 工程师,1984年生,2008年毕业于长江大学地球物理学院,现在中法渤海地质服务有限公司湛江分公司从事录井工作。通信地址:524057 广东省湛江市坡头区23号信箱中法地质。电话:18938401209。E-mail:huyt@cfbgc.com

莺-琼盆地油气资源丰富,由于盆地内发育区域性的特殊地质构造,异常压力成因多样,异常压力区分布不确定,造成钻井作业实施的难度巨大,异常压力成为该区勘探和开发的“绊脚石”。为了提高该区地层压力预、监测的精确度,采取应对措施如下:加强钻前地质认识并探索异常压力的成因及变化情况,优选模型和参数进行压力评价,必要时引入中途VSP测井技术,进行钻头前地层层位及压力精细评价。实施应对措施后,在随钻压力监测实钻作业中取得了良好的效果,随钻压力监测精度、稳定性稳步提高,压力预测与实测吻合率由90%提高至95%以上。

Yingqiong basin is rich in oil and gas resources. Due to the development of regional special geologic structures in the basin, the origins of abnormal pressure are diverse and the distribution of abnormal pressure area is uncertain, which makes it difficult to carry out drilling operations. Abnormal pressure has become "a stumbling block" for exploration and development in this area. For improving the accuracy of formation pressure prediction and monitoring in this area, the countermeasures are taken as follows:strengthen predrilling geological understanding and explore the origins and changes of abnormal pressure, optimize the model and parameters for pressure evaluation, introduce midway VSP logging technology if necessary and conduct fine evaluation of formation horizon and pressure in front of drill bit. After implementing the countermeasures, good results have been achieved in the actual drilling operation of pressure monitoring while drilling. The accuracy and stability of pressure monitoring while drilling are improved steadily, and the coincidence rate between predicted pressure and measured pressure is increased from 90% to more than 95%.

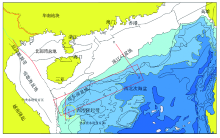

莺-琼盆地是莺歌海盆地与琼东南盆地的合称, 位于我国南海, 属第三纪沉积盆地。莺歌海盆地发育在古红河断裂带上, 盆地分为莺东斜坡、莺西斜坡及中央坳陷三个一级构造, 其中中央坳陷从北到南又分为河内凹陷、临高低凸起、莺歌海凹陷、中建凸起四个二级构造单元。琼东南盆地位于海南岛东南, 西以Ⅰ 号大断层与莺歌海盆地分界, 东与珠江口盆地的神狐隆起相接, 南与西沙隆起毗邻, 北枕海南隆起区。盆地面积约为4.5×104 km2, 最大沉积厚度12 km以上, 总体上呈北东向延伸。莺歌海盆地是独特的超压高温盆地, 平均地温梯度高达4.25℃/100 m, 压力系数最高可达2.3, 勘探开发难度巨大[1, 2]。近年来, 中海石油湛江分公司随钻压力监测技术团队在莺-琼盆地相继进行了50余口井的高温高压井作业。实践发 现, 由于盆地内发育区域性的特殊地质构造, 使得地层压力的成因呈现多样化, 给随钻地层压力监测工作带来了严峻的考验。本文对在莺-琼盆地实施随钻地层压力监测的地质难点进行分析, 并提出应对措施, 以期为下一步随钻地层压力监测工作起到指导作用。

作为莺歌海盆地的主要特征, 底辟构造发育对盆地油气藏的形成起着极为重要的作用, 对盆地地层压力的分布也起着重要的作用。在莺歌海盆地由于底辟造成的地层薄弱带和他源高压无法从压力指示参数反映出来, 使得监测的难度加大, 成为在该盆地实施地层压力监测的一大难点所在。

莺歌海盆地边界断层的右旋走滑控制了近南北向区域张应力方向。当地层压力接近或达到地层破裂压力时, 地层沿主张应力方向发生破裂, 流体和部分塑性泥岩通过破裂向上释放, 形成底辟。因此, 莺歌海盆地的底辟作用是在古近系断层不发育的构造格架下, 盆地快速沉降和细粒沉积物充填引起的强超压和边界断层长期右旋走滑控制的区域张应力共同作用的结果, 底辟活动使上覆地层发生变形, 从而在盆地沉降中心形成圈闭; 同时, 晚期的底辟活动优先继承早期底辟活动过程中的水力破裂面, 多期底辟活动形成了断面不规则断距较小但分布密集的断层, 构成流体(包括油气)快速垂向运移的主要通道, 而这垂向运移的通道也恰好为他源高压的产生提供了必要的条件[3, 4]。

在莺-琼盆地, 断裂活动对超压的分布起着至关重要的作用, 在油气运聚过程中, 断层起着传压和泄压的双重不确定性作用。无论是传压还是泄压, 从压力指示参数上均很难准确识别, 成为该地区实施地层压力监测的难点之一。

1.2.1 断裂传压作用

断裂传压作用具体表现形式为:浅层常压, 随着埋深逐渐增加, 压力也开始逐渐增加。但与传统欠压实结构不同, 当钻遇目的层砂层时, 存在高压“ 突变” 界面, 并不是缓慢增加, 且该高压层速度并未明显降低, dc指数也无明显变化, 与超压没有明显响应关系。作为莺-琼盆地分界的Ⅰ 号断裂, 垂向发育终止于莺歌海组、黄流组下部, 上部发育着巨厚的区域性的泥质盖层。据统计, 在该区钻探的Y 13-1-1等6口井莺黄组上部地层孔隙流体压力为正常静水压力, 黄流组下部和梅山组泥岩地层则呈现异常高压, 且该区断层下降盘超压现象比上升盘更普遍, 超压值比上升盘更高, 这是由于该断层封闭性较好, 流体压力未得到较好的释放[5, 6]。在剖面上出现了异常高压囊, 也是由于该区泥质岩发育, 断层活动性偏弱, 流体压力未及时排泄而导致。在钻井过程中发现该区块钻井难度非常大, 复杂井况时有发生, 目的层压力系数均超过2.0, 实际压力的大小和预测值相差较大, 具有很强的不可预测性。

1.2.2 断裂泄压作用

断裂泄压作用主要是指砂岩地层在原生模式下是自源型高压模式, 但后期由于构造运动形成断裂式通道, 使得体系中渗透性好的富砂层中的流体随着构造通道向上运移, 砂层中的流体通过构造通道与浅层流体或地表水相连, 形成相对低压地层。其压力结构特征表现形式为浅层常压, 随着埋深增加地层压力开始逐渐增大, 在富砂层段内由于砂体通过断裂形成泄压现象, 因此地层压力减小, 表现出明显反转结构特征。过了富砂层后随着埋深的继续增加地层压力又开始逐渐增大, 为“ 两段式” 压力结构。压力指示参数在常压井段和压力上升井段均能很好地反映地层压力的变化情况, 一一对应关系明显, 但当进入泄压地层后, 三种压力指示参数会出现明显的分异, 导致计算结果无法很好地反映地层压力的真实信息。

中新世末以来, 琼东南盆地西部地区发育了许多下切谷和水道, 主要发育在陆坡地区, 陆架区也有下切特征。盆底轴向大型下切谷和重力流体系, 认为由泥石流沉积、浊积水道-天然堤复合体及海相泥岩等组成, 是典型的侵蚀型水道, 是在海平面明显下降期侵蚀下切, 随后在海进时期被充填形成的, 它们沿陆架斜坡前缘带平行于岸线发育, 形成壮观的环带状下切谷和重力流体系[7, 8]。该水道被命名为“ 琼东南中央水道” (图1)。由于该水道强大的下切作用, 易形成地层的不整合面, 使得地层泄压或传压成为常态, 甚至出现过同一口井在不同的砂体出现泄压和传压的两种特性, 但从钻井参数上根本无法反映出来, 成为在该地区实施地层压力监测的又一个地质难点。

为了应对上述在莺-琼盆地实施随钻地层压力监测的难点, 通过不断的探索和总结, 目前初步形成了加强钻前分析、钻中预监测及引入中途VSP测井进行钻头前压力预测的应对措施, 这些措施在随钻压力监测实钻作业中取得了良好的效果, 可用于指导莺-琼盆地高温高压井随钻压力监测。

异常压力的形成与地层沉积环境和区域构造密不可分, 单井的压力情况并非孤立存在, 其与整个区域的地质构造情况密切相关。因此, 在钻前必须加强对区域地质特性的认识, 从地震、邻井等数据中寻求与正钻井压力相关信息, 分析压力成因及大致变化情况。

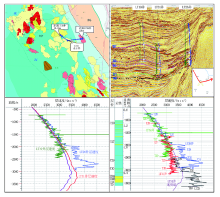

LT 31井距LT 19井12.1 km, 距LT 26井23 km, 低部位毗邻昌南、乐东8-1底辟, 并且位于挠曲坡折带之下, 广泛发育沟源断裂及海底扇砂体。目的层为黄一段A、B、C三套砂体。钻前根据对比井位信息及所处构造位置分析:在近斜坡区, 周边已钻井中LT 26井更靠近斜坡, 其声波速度在黄流组目的层为3 800~4 000 m/s, 地层压力较低; 而LT 19井远离斜坡, 其声波速度在黄流组目的层为3 000~3 100 m/s, 地层压力系数高达2.2。由此可见, 越远离斜坡带, 地层压力越高。LT 31井位于两者之间, 钻前结合地震资料及LT 19、LT 26井声波速度刻画2条过井点层速度谱, 位于LT 19和LT 26井声波速度之间, 根据两条层速度初步预测目的层地层压力系数为2.00~2.10, 实钻该井声波速度低于预测层速度, 目的层压力系数为2.15(图2)。

异常高压的形成原因众多, 但无论对于何种形式的异常高压, 从根本上看, 其形成均具备两个前提:孔缝空间与孔隙流体; 封存流体的良好封闭环境。在此基础上, 异常高压的形成条件可表示为:

Δ Vf/Δ VP> 1(1)

式中:Δ VP为地层中的孔缝空间体积; Δ Vf为地层中的孔隙流体体积。

当孔隙流体体积变化大于孔缝空间体积变化, 就产生了异常高压, 这是形成异常高压的根本原因, 通常存在三种情况:孔缝空间体积变小; 有新的流体增加到原孔隙中; 原有孔隙流体出现体积膨胀。

对于异常高压成因从作用来源角度可分为自源超压、邻源超压和他源超压三种类型, 从原始沉积加载过程力学关系角度可分为符合原始加载机制、再次加载机制、卸载机制、孔隙度基本不变4种类型。判断超压成因的方法主要有测井曲线组合分析法、Bowers法、声波速度与密度交会图法、孔隙度对比法、压力计算反推法和综合分析法[9]。

笔者收集了2010-2016年莺歌海盆地东方、乐东区块及琼东南盆地崖城、陵水区块33口井的数据, 最终根据各区块异常高压对于测录井数据的响应规律, 推荐目标区块异常高压形成机制判别方法如下。

(1)采用测井曲线组合法随钻识别, 随时观察声波时差、电阻率、密度和dc指数的变化规律:若均明显偏离趋势线, 则判断为加载型; 若密度基本不偏离, 声波时差偏离较小, 则判断为卸载型。

(2)采用声波速度与密度交会图法进行随钻二次解释, 将获得的有效声波速度和密度绘制交会图, 若符合加载曲线, 为加载型, 反之为卸载型, 若处于两者间则为加载+卸载型。

(3)钻后测压验证, 根据有效应力法, 结合测压数据, 绘制有效应力与声波速度的交会图, 若符合加载曲线则为加载型, 反之为卸载型, 处于两者间则为加载+卸载型。

(4)地质分析最终验证。按照上述识别步骤, 最终形成莺-琼盆地主要探区地层异常高压成因识别成果表(表1)。

| 表1 莺-琼盆地主要探区异常高压成因识别成果 |

随钻过程中广泛应用的地层压力监测方法主要有等效深度法、经验系数法、Eaton法和Bowers法, 常用测录井压力指示参数主要有声波时差、电阻率、密度及dc指数。为了探究各压力监测方法及参数在莺-琼盆地的适用性并探索区域性最优模型和参数, 笔者收集了2010-2016年期间莺歌海盆地东方区块、乐东区块及琼东南盆地崖城区块、陵水区块29口井的基础数据, 选择了目前应用最为广泛的4种地层压力监测方法, 结合地层异常高压成因类型, 分别对不同方法、不同指示参数的适用性进行分析, 并给出了不同区块、不同井、不同地层在使用不同方法、不同数据进行地层压力监测时的经验参数及预测精度。

2.3.1 等效深度法

目标区内声波时差、电阻率、密度仅有少数井进行全井段测井, 且无法找到等效深度, 而dc指数进行了全井段监测, 且可找到等效深度点, 但将dc指数用于等效深度法对不同异常压力类型的地层压力监测平均误差高于37%(图3)。

2.3.2 经验系数法

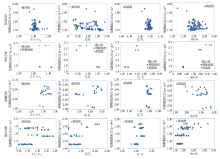

为研究经验系数法在莺-琼盆地的适用性, 分别统计了莺歌海盆地东方区块、乐东区块以及琼东南盆地崖城区块、陵水区块实测地层压力与Δ t/Δ tn、Rn/Ro、Den/De、 dcn/dc的数据, 并绘制了相关图板(图4)。

根据分析结果可知, 4个区块声波时差、电阻率、密度和dc指数值与地层压力的相关性都很差, 说明该方法无论采用何种测录井数据对莺-琼盆地的地层压力进行监测都会产生较大的误差。

2.3.3 Eaton法

根据实测地层压力、ECD数据和钻井情况确定了不同区块、不同地层、不同井的压力指示参数的趋势线和Eaton指数, 同时将地层压力计算结果与实测地层压力进行对比。分别对加载型、卸载型、卸载后加载型、加载+卸载型高压中声波时差、电阻率、密度和dc指数的监测误差进行了对比, 发现以下结果(图5)。

(1)Eaton模型对加载型高压监测精度最高, 误差基本在5%以下; 对卸载后加载型高压监测精度最低, 误差多在10%~25%。

(2)对加载型高压, 声波时差和密度数据监测精度最高, 电阻率数据最差。

(3)对卸载型高压, 同一测点各数据监测精度相差不大。

(4)对卸载后加载型高压, 声波时差数据监测精度最高。

(5)对加载+卸载型高压, 声波时差和密度数据监测精度最高。

2.3.4 Bowers法

该方法采用垂直效应力与声波速度之间的原始加载及卸载曲线方程直接计算垂直有效应力, 利用有效应力定理确定孔隙压力, 因此不需要建立正常趋势线, 其主要分为加载和卸载两个曲线方程[10]。

加载曲线方程:

V=V0+A

式中:V为声波速度, ft/s(1 ft=0.3048 m, 下同); σ ev为垂直有效应力; V0、A、B为模型参数, 由邻井数据V, σ ev(σ ev由实测地层压力或正常压实段数据获得)回归求得。

卸载曲线方程:

V=V0+A[σ max(σ /σ max)1/U]B(3)

其中

σ max=(

式中:σ max、Vmax分别为卸载开始时的最大垂直有效应力和声波速度; U为泥页岩弹塑性系数。

由于卸载曲线中, 密度变化很小, 无法反映地层压力变化, 本方法主要采用声波时差数据计算地层压力。根据成压机制判断结果、实测地层压力、ECD数据和钻井情况确定不同区块、不同地层、不同井需要选用的加卸载模式及不同模式下的经验参数, 同时将地层压力计算结果与实测地层压力进行对比。基于声波时差数据, 将Bowers法监测的莺歌海盆地东方、乐东区块及琼东南盆地崖城、陵水区块29口井的地层压力, 分别与自源型、他源型、泄压型高压中Bowers法与Eaton法的监测误差进行对比后发现(图6):

(1)对加载型和加载+卸载型高压, Eaton模型的计算精度明显高于Bowers模型。

(2)对卸载型和卸载后加载型高压, Eaton模型和Bowers模型计算精度相差不大, Bowers模型略优于Eaton模型。

(3)Bowers参数选择难度较大, Eaton法也可进行非欠压实成因压力计算。

钻前压力预测所使用的速度值一般来自地震速度谱或三维地震体反演, 由于受到地震资料分辨率和精度的影响, 获得的地层速度与实际地层速度有一定的误差。近年来, 随着莺歌海盆地高温高压项目的持续推进, 钻探难度越来越大, 局部地质构造和地层压力体系也越来越复杂, 钻前的层位和压力预测均与实钻存在较大差异, 亟需引入精度更高的技术解决钻头前方探视的问题。

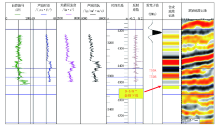

随钻过程利用VSP 垂直地震剖面资料的特殊性及其在速度和精度方面的优越性, 可以获得已钻地层精确的层速度, 准确标定各地震反射层对应的地质层位, 并利用先进的算法完成未钻地层速度的反演计算, 进而对地层压力预测进行随钻更新。

Y 31井设计井深超过5 000 m, 目的层压力系数在1.83~1.86之间, 井底温度超200℃, 属典型的超高温高压井, 可有效参考的邻井资料较少, 作业窗口窄、风险高。为了更准确地标定地层深度, 预测地层孔隙压力, 优化套管下深, 精细作业计划, 降低作业风险, 钻至4 250 m进行中途VSP测井, 以VSP资料为基础时深关系, 利用随钻声波资料进行合成地震记录标定, 井震匹配好(图7)。对三亚组一段次要目的层A和B砂体进行深度预测时, 提前预测4 549 m深度存在高压砂岩(表2), 决定在4 545 m钻开砂岩前中完下9-5/8"(244.475 mm)套管, 规避了在压力作业窗口不足的情况下揭开高压砂体的安全风险。

| 表2 Y 31井预测层位与实测层位对比 |

针对南海西部高温高压重难点井随钻压力监测难点, 从2017年开始, 通过实施以上应对措施形成的随钻压力综合评价技术, 除了使用常规方法进行计算外, 还充分考虑地层压力成因分析、参数可靠性分析及优选、计算模型优化及优选、电性参数合理应用等措施, 建立一套综合地层压力评价方法, 使得地层压力监测手段不再单一。实施应对措施后随钻压力监测精度、稳定性稳步提高, 从90%提高至95%以上。

在莺-琼盆地压力监测实践中认识到, 该区地层压力成因复杂, 不确定因素多, 监测难度极大。分析认为在以下三种情况下, 传统压力指示参数难以有效反映压力的变化:一是多期底辟活动造成流体沟通而形成的他源高压; 二是由于断层对流体的沟通, 而引起的传压或泄压; 三是水道下切作用, 形成地层不整合面, 而引起的泄压或传压。

通过不断探索与总结, 初步形成了应对措施如下:一是加强钻前区域地质认识, 摸清区域压力成因及大致变化情况; 二是利用测录井响应识别压力成因; 三是根据不同压力成因选择最优参数进行压力监测计算; 四是引入中途VSP测井进行钻头前地层层位及压力预测。

(编辑 王丽娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|