作者简介: 郭素杰 工程师,1978年生, 2007年毕业于长江大学石油工程专业,现从事录井解释工作。通信地址:062552 河北省任丘市渤海中路渤海钻探第二录井公司地质研究评价中心。电话:(0317)2701453。E-mail:guosujie@cnpc.com.cn

华北油田留楚构造带地质条件复杂、储集层非均质性强,不同层位、不同深度的油气水性质差异,加大了地层流体准确识别难度,录井、测井的解释效果均不理想。为探索该区储集层流体性质评价的有效方法,使用SPSS统计软件,将多种录井、 测井技术结合应用,通过参数优选,从35个参数中优选5个,对留楚构造带已有试油资料42口井147层的各项录井、测井参数进行因子分析,在保留大部分信息的情况下,提取少数几个因子,用于建立因子分析解释图板,进而对储集层产能进行评价。模型的回判验证符合率达到93.9%,该模型在留楚构造带应用35口井,经试油验证,解释符合率达到78.2%,提高了近6个百分点。

The geologic conditions of Liuchu structural belt in Huabei Oilfield are complex, the reservoir heterogeneity is strong, the oil, gas and water properties of different horizons and depths are different, which increases the difficulty of accurate identification of formation fluid, and the interpretation effects of mud logging and well logging are not ideal. In order to explore the effective method of reservoir fluid property evaluation in this area, SPSS statistical software is used to combine various mud logging and well logging techniques. Through parameter optimization, 5 out of 35 parameters were selected. The factors of mud logging and well logging parameters in 147 layers of 42 wells with well test data in Liuchu structural belt were analyzed. In the case of retaining most of the information, a few factors are extracted to establish the factor analysis interpretation chart, and then the reservoir productivity is evaluated. The coincidence rate of back judgment verification of the model was 93.9%. The model has been applied to 35 wells in Liuchu structural belt, and well test proves that the interpretation coincidence rate reaches 78.2%, increasing by nearly 6 percentage points.

油气层评价是油气勘探领域中最具挑战性的学科之一, 目前的评价手段主要是基于录井以及测井资料, 这两个专业均投入了大量的人力、物力, 如录井领域发展了气测录井、热解分析、轻烃录井等多项技术[1]; 测井领域也发展了基于声学、电学及核磁成像学的多项技术[2]。这些技术能对大部分的储集层流体性质做出合理的解释, 但由于单项技术在解释评价过程中, 只能解决一部分问题, 例如气测解决含油性, 核磁共振解决物性, 轻烃解决含水性等, 在对非均质储集层及复杂油气层进行评价时效果较差。两个领域大多采用图板法、曲线形态法及标准法等, 使用参数较为单一, 解释结果多以人工经验为主。近年来很多学者在多参数降维评价油气层方面做过相应的研究:连承波等[3]将因子分析方法与灰色关联技术相结合, 从11个气测参数当中提取4个因子, 对各因子进行频谱分析取高频值作为标准模型, 再应用灰色关联分析方法求取与各类储集层的关联度, 根据最大隶属原则确定储集层流体性质; 刘晓亮等[4, 5]、杨卫东等[6]基于主成分分析方法再对数据进行欧氏距离排序或马氏距离判别构建了研究区的解释模型; 桑月浦等[7]则以热解数据为样本, 从中优选出5个反映储集层流体性质的参数, 通过主成分分析法提取出主成分再建立解释图板; 笔者也用灰色关联分析及多元判别的方法[8, 9, 10]进行参数拟合再建立图板评价油气层。这些方法均取得了较好的效果。

本文根据相关文献总结了储集层流体评价中降维解释的要点, 以华北油田留楚构造带为研究对象, 引入因子分析方法, 针对区内储集层非均质性强、单项资料应用有局限性、多项资料间又有矛盾性的难题, 首先在前期研究成果及数据描述的基础上进行参数优选, 再采用因子分析方法提取两个主成分, 并建立了因子分析油气层解释评价图板, 模型的回判验证符合率达到93.9%, 在留楚构造带应用35口井528层, 其中19口井55层经试油验证, 共有43层符合, 解释符合率达到78.2%。

留楚构造带位于冀中坳陷饶阳凹陷东部, 是华北油田重点开发区带, 自20世纪80年代投入开发, 在油气层评价中有以下难点:一是该区在多次构造运动的背景下导致构造复杂, 断层发育, 分为多个断块, 每个断块又有浅洼带、断阶带、凸起带等多个次级构造单元, 且期间小断层交互分布, 同时构造圈闭与岩性、地层圈闭并存; 二是储集层在纵向上相互叠置[11], 发育多套含油层系, 已发现Nm、Ng、Ed1、Ed3、Jxw五套含油层系, 每套含油层系试油均见到了气层、油层、油水同层等多种结果, 且又有着多套的油水系统, 油水界面不清; 三是该区已开发多年, 受开发注水的影响导致部分储集层水淹或者遭到破坏, 另外多年开采导致地层能量下降, 而注水的同时又导致局部地层高压, 使录井参数响应与试油结论之间无明显规律; 四是由于油层深度跨度大, 而不同深度的油层间组分特征差异大; 五是该区储集层物性、原油性质表现为较强的非均质性。这些因素均增加了油气层评价难度, 传统的解释方法有一定的局限性[12]。

因子分析的主要目的是减少变量的数目, 用少数变量代替所有变量去分析整个问题, 这几个随机变量不能直接测量, 通常称为因子[13, 14]。因子分析分为Q型因子分析和R型因子分析, R型因子分析从变量的相关系数出发, 研究变量的内部关系, 而Q型因子分析则是要研究样品的内部关系。本文应用SPSS软件进行R型因子分析, 其数学模型是将指标(样品)表示为因子的线性组合, 设有p个指标, 形成m个因子即:

Xi=ai1F1+ai2F2+…+aimFm (i=1, 2, …, p)

反过来, 也可将公共因子表示为指标(样品)的线性组合, 即:

Fj=bj1X1+bj2X2+…+bjpXp (j=1, 2, …, m)

式中:X为评价目标; F为公因子得分; a为因子载荷(公因子与评价目标的相当系数); m为因子个数; b为特征向量。

在实际工作中采用累积方差百分比来获得因子, 一般按照累积方差百分比大于80%来确定, 通常提取2~3个因子, 再将样品的各项参数代入因子表达式得到因子得分, 用这2~3个因子的得分代表原来多个指标的大部分信息, 以此来达到降维的目的。基本计算步骤包括:(1)建立原始数据矩阵; (2)数据标准化处理; (3)计算各指标间的相关系数; (4)计算各因子的特征值以及特征向量; (5)计算因子载荷, 求得因子得分模型。

收集了研究区已试油的42口井147个层的录测井数据, 其中有油层、差油层、油水同层、含油水层四种储集层, 包括了录井的气测、热解、气相色谱分析数据, 测井的孔隙度、渗透率以及声波时差等参数(表1), 以及根据前期研究成果计算的派生参数, 共计35个。

| 表1 留楚构造带录、测井参数 |

因子分析并不是参数越多效果越好, 较多的参数在增加了数据计算量的同时还可能导致计算精度的下降, 同时也不能将油气层评价看作单纯的数学问题来解决[15], 必须将该方法与各参数的物理意义及使用效果相结合, 使建立的模型效果更为理想。

通过统计得到了在评价中区分度较为明显的参数, 最终保留了全烃值Tg(%, 钻井过程中的岩石破碎气、扩散气、压差气和溶解气, 从成分上看为C1-C5的烃类组分)、C1相对含量(%, 气体当中C1气所占百分比, 能够反映流体的性质)、Pg值(mg/g, 热解参数, 为90~600℃各温度区间的总烃含量)、孔隙度ϕ (测井数据, 决定了地层中储集空间的多少)、渗透率K(mD, 测井数据, 反映了地层孔隙的可流通性)。这五个参数能够从含油性、物性及流体性质三个方面反映储集层性质。

使用SPSS软件将这些数据采用主成分法进行因子分析, 在计算过程中SPSS自动对数据进行标准化处理, 经过标准化处理后的数据均为无量纲数据且量级处在一定的范围内。本文中标准化后的Tg、C1、Pg、ϕ 、K分别用ZTg、ZC1、ZPg、Zϕ 、ZK表示, 因子分析结果表明有两个因子的特征根大于1, 这两个因子(F1、F2)的累积方差贡献率为80.588%(表2), 说明可以用这两个因子来代表五个参数的信息。根据各因子对应的系数(表2)得出各因子的表达式:

F1=0.033ZPg+0.475ZK+0.525Zϕ +0.119ZTg+0.268ZC1

F2=0.395ZPg-0.096ZK-0.148Zϕ +0.359ZTg-0.649ZC1

| 表2 因子分析成果表 |

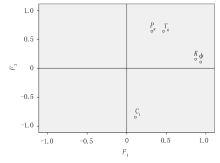

提出两个主成分后, 通过因子的正交旋转, 得到旋转后的因子载荷矩阵, 每一个载荷表示主成分与参数间的相关性。由图2可以看出, 在第一主成分中ϕ 、K的系数较大, 可以看成是反映物性的因子, 而第二主成分中Pg和Tg系数较大, 可以看成是反映含油性的因子。

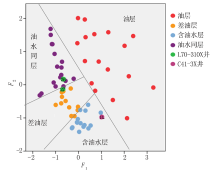

通过上述分析, 得到用来代替五个变量的两个因子表达式, 利用这两个因子计算出综合指标, 可以得到各层转换后各因子的得分, 并制作了因子分析解释图板(图3)。

把建立模型所用的66层数据代入图3的解释图板中对数据进行回判验证分析, 可以看出四个分区较为理想, 油水同层、含油水层与差油层有少量叠置, 回判验证符合率为93.9%。

该井各项资料显示不一, 单一技术应用出现很大矛盾性, 应用因子分析解释4层, 试油2层, 均与试油结论相符。

所解释26号层, 井段3 647~3 651 m, 岩性为浅灰色荧光细砂岩, 井壁取心2颗, 均为油浸显示(图4), 气测全烃由0.73%升至1.26%, 峰型呈低幅异常; 组分齐全, C1为67.37%, C3> C2, 岩石热解(壁心)Pg为6.92 mg/g, 测井孔隙度13.2%, 渗透率9.85 mD。该层井壁取心的实物显示与气测低幅异常呈现一定的矛盾性, 经过因子分析计算, F1为-0.664 7, F2为0.172 1, 在图板上落在油水同层区(图3)。

所解释27号层, 井段3 656~3 659 m, 岩性为浅灰色荧光细砂岩, 井壁取心2颗, 均为油浸显示(图4), 气测全烃由0.58%升至1.82%, 峰型较饱满; 组分齐全, C1为65.33%, C3> C2, 岩石热解(壁心)Pg为8.54 mg/g, 测井孔隙度11.3%, 渗透率2.86 mD, 整体表现为较好的井壁取心显示, 气测也表现为油层的特征, 但是渗透率较差, 经因子分析计算, F1为-0.679 3, F2为-0.138 5, 在解释图板上落在差油层与油水同层交界处(图3), 考虑该层渗透率较差, 解释为差油层。

在试油时两层合试, 产油6.54 m3/d, 产水2.02 m3/d, 与图板解释结果一致。

C 41-3X井, 井段3 565~3 572 m, 岩屑录井为浅灰色油迹细砂岩, 气测全烃值较低, 最高仅为0.75%, 但组分齐全, 峰型饱满, C1相对含量78.16%, 表现为低产油水同层的特征(图5)。井壁取心4颗, 其中油浸细砂岩3颗, 油斑细砂岩1颗, 表现为油层特征, 壁心热解分析TPI为0.474~0.519, Pg为6.76~7.79 mg/g, 表现为含油水层特征, 资料间的差异性给确定解释结论带来困难, 经过因子分析计算, F1为1.021 4, F2为-0.969 2, 在图板上落在含油水层区, 该层经求产, 产出油花, 产水25.0 m3/d, 图板解释与试油结论相符。

(1)利用因子分析方法将反映地层流体性质的多项参数进行降维, 用两个因子代替五个变量进行评价, 既精简了变量数量, 又不损失数据中所包含的信息, 达到了降维的目的。

(2)将因子分析方法用于多参数解释评价图板的构建, 应用软件自动筛选指标并进行标准化处理、赋权, 克服了人工进行参数拟合的局限性。

(3)通过在留楚构造带的应用可以看出, 因子分析解释评价方法克服了单一参数进行油气层解释评价的局限性。传统的图板对解释人员的水平要求较高, 在各参数有矛盾的地层中局限性较大, 利用因子分析能较好识别各参数间隐含的规律, 具有较好的效果。

(4)参数优选是因子分析的关键环节, 通过数据描述及箱图优选出合适的参数, 再进行因子分析, 能够使建立的模型更具备适用性。

(编辑 陈 娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|