作者简介: 杨毅 工程师,1989年生,2014年毕业于西南石油大学地球探测与信息技术专业,获硕士学位,主要从事测井与油藏、地质结合的相关研究工作。通信地址:524057 广东省湛江市坡头区南油二区。电话:(0759)3911378。E-mail:605690310@qq.com

北部湾盆地乌石凹陷古近系流沙港组发育一套砂砾岩油气藏,油气层电阻率差异较大,高、低电阻率油气层并存,流体性质难以识别,给油田开发带来一定难度。为此,结合常规测井、气测录井、三维定量荧光录井资料,展开研究区测录井流体性质解释方法的研究。优先运用电阻率与中子密度幅度差交会法识别高电阻率油层、高电阻率气层,再基于录井资料创建了能量系数法、雷达图面积比值法两个气测解释图板,运用三维定量荧光参数解释图板识别低电阻率油层,建立了一套综合测录井资料的砂砾岩油气藏流体性质逐步识别法。在研究区已试油、取样的8口井验证结果表明,该综合评价方法与试油、取样资料吻合较好,对乌石凹陷储集层精细评价与后期整体开发具有一定指导意义。

There is a set of glutenite reservoirs developed in Paleogene Liushagang Formation in Wushi Sag,Beibu Gulf Basin. The resistivity of the hydrocarbon reservoir is quite different,hydrocarbon reservoirs with high and low resistance coexist,and fluid properties are difficult to identify,which brings certain difficulties to oilfield development. To this end,combined with conventional well logging,gas logging and 3D quantitative fluorescence logging data,the study on the interpretation method of fluid properties in the well logging and mud logging in the study area is launched. Resistivity and neutron density amplitude difference intersection were prioritized to identify high resistivity oil layers and high resistivity gas layers,two gas logging interpretation charts,energy coefficient method and radar map area ratio method,were created based on mud logging data,3D quantitative fluorescence parameter interpretation chart was used to identify low resistivity oil layers,and a set of identification method of fluid properties of glutenite reservoirs based on integrated data of well logging and mud logging was established. The verification result in 8 tested and sampled wells in the study area shows good correspondence between the comprehensive evaluation method and oil test and sampling data,which has certain guiding significance for fine evaluation and later overall development of reservoirs in Wushi Sag.

乌石X油田位于乌石凹陷东区构造反转隆起带, 在古近系始新统流沙港组三段(下称“ 流三段” )发育一套粗粒的扇三角洲砂砾岩沉积体, 油田整体为一个被断裂复杂化的断块构造, 受沉积物源远近、成岩压实强度的控制[1, 2, 3, 4, 5], 不同断块储集层横向变化大, 非均质性强, 孔隙结构差异大, 孔隙度差异较小, 渗透率差异较大, 高、低电阻率油气层并存, 储集层流体识别难度大, 给油田后期的开发带来一定难度。

本文通过综合测井、录井资料研究, 深入分析储集层不同电阻率油、气层测录井响应特征, 建立了一套综合测井、录井资料的逐步识别高电阻率油层、气层和低电阻率油层的流体性质识别方法, 为油气田的开发提供了有力的技术支持。

研究区流三段发育北东向物源的扇三角洲前缘沉积储集层, 岩性复杂, 以砂砾岩和含砾砂岩为主, 矿物组成以多晶石英为主, 其次为单晶石英和钾长石, 砂岩分选中-差为主, 磨圆度为次棱-次圆状, 表现为颗粒支撑的点-线状接触, 孔隙式-压嵌式胶结为主, 结构成熟度较低。

利用岩心和壁心常规物性分析流三段储集层物性较差, 孔隙度分布在3.5%~21.8%, 平均为16.5%, 渗透率分布在0.1~1 491 mD, 平均为19.8 mD, 毛管压力与核磁实验分析含水饱和度整体较高, 分布在16%~79%, 平均为52.5%, 物性整体呈中孔、中-低渗、高束缚水饱和度的特征。

铸体薄片观察表明储集层储集空间类型以粒间孔、铸模孔为主, 次为粒内溶孔、长石晶间溶孔, 喉道狭窄, 以片状、弯片状为主, 次为缩颈型喉道, 孔喉组合以小孔-微喉型为主, 孔隙结构较差。

基于乌石X油田地质特征, 从测井、录井角度入手, 分析常规测井、气测录井与三维定量荧光录井资料, 建立综合测录井资料的流体性质识别方法[5, 6, 7]。

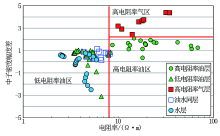

选取8口井10个测试与取样层段提取高电阻率油层、气层, 低电阻率油层及水层样本点。由于电阻率高低能够响应地层中的水含量, 而地层含气会导致中子偏小、密度偏小, 中子、密度呈现交会幅度较大的特征, 综上所述选用电阻率(RT)与中子密度幅度差(DNS)交会法识别流体性质。在电阻率与中子密度幅度差交会图中分析典型油层、气层与水层测试、测压取样成果, 大于8 Ω ·m的油层和气层能够较好识别, 同时利用气层受挖掘效应影响中子偏大, 而密度偏小的响应特征, 分析中子密度幅度差, 发现气层的DNS> 2.5, 油层的DNS< 2.5, 因此利用电阻率和中子密度幅度差可以较好识别高电阻率油层和气层。由于电阻率分布在3.5~8 Ω ·m范围的低电阻率油层与水层电阻率基本一致, 无法利用电阻率对其进行区分(图2)。

气测录井是应用色谱分析技术测量钻井液中可燃气体总含量和组分的一种录井方法。目前, 气测录井的应用主要集中在识别油气储集层上, 常用的图板法包括:皮克斯勒图板、烃比值图板、湿度法图板、雷达图比值法、能量系数图板法等, 在对比上述多种方法的优缺点及其在乌石X油田低电阻率油层的适用情况后, 发现能量系数图板法与雷达图比值法适用性较好[8, 9, 10]。

2.2.1 能量系数图板法

烃类灌满系数为气测全烃异常显示厚度与储集层厚度之比, 全烃相对幅度为气测全烃异常值与全烃基值之比, 能量系数是烃类灌满系数和全烃相对幅度两个气测参数的乘积, 反映储集层流体的油气水性质, 能量系数越高, 表明储集层含油性越好[11, 12, 13]。

Q=(∑ C异/∑ C基)×(h/H)

式中:Q为能量系数, 无量纲; ∑ C异为全烃异常值, %; ∑ C基为全烃基值, %; h为全烃异常显示厚度, m; H为储集层厚度, m。

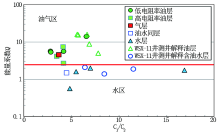

提取对储集层含油性具有较高敏感度的能量系数Q, 同时引入皮克斯勒烃比值法中用于划分油层和气层的C1/C2比值参数, 通过统计研究区8口井10个测试与取样层段气测参数资料, 建立能量系数解释图板, 发现能量系数Q能够较好地区分油气层与油水同层、水层, 识别标准为油气区Q> 2.5, 含水区Q< 2.5(图3), 而C1/C2无法区分流三段的油层、气层与水层。

2.2.2 雷达图比值法

雷达图是以从同一点开始的轴上表示的多个定量变量的二维图表的形式显示多变量数据的图形方法, 研究区低电阻率油层气测组分间的差异特征复杂, 雷达图的应用对于筛选研究区复杂多变的气测敏感参数具有独特的优势。

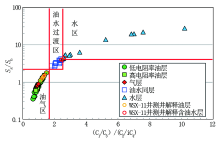

统计分析研究区8口测试、取样井133个气测样本点, 提取C1/C2、C1/C3、C2/C3、C2/iC4、C3/iC4、iC4/nC4、iC5/nC5共计7个气测比值参数, 利用雷达图分析油层与水层的气测特征差异[14], 发现低电阻率油层的C1/C2、C1/C3与C2/iC4、C3/iC4差异较小(图4a), 油水同层和水层C1/C2、C1/C3明显高于C2/iC4、C3/iC4(图4b、图4c), 表明油层的轻组分与较重组分含量较接近, 而水层明显以较轻组分含量为主。因此提取C1/C2、C1/C3包络面积Sa与C2/iC4、C3/iC4包络面积Sb值, 以及(C1/C3)/(C2/iC4)比值, 建立Sa/Sb(面积比)与(C1/C3)/(C2/iC4)交会图板(图5), 其中油气区:Sa/Sb< 2.1, (C1/C3)/(C2/iC4)< 1.7; 油水过渡区:2.1< Sa/Sb< 4, 1.7< (C1/C3)/(C2/iC4)< 2.6; 水区:Sa/Sb> 4, (C1/C3)/(C2/iC4)> 2.6。

三维定量荧光录井技术是利用不同波长激发光对岩屑样品进行连续激发, 同时连续检测岩屑样品发出的不同波长荧光, 根据荧光强度和波长的特征变化评价岩屑样品含油气情况, 相比二维定量荧光录井技术, 具有更高的检测精度(达到0.01 mg/L)和更丰富的荧光谱图信息, 更好地满足了油气显示发现与识别的需要[15, 16, 17]。

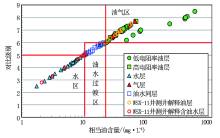

统计分析研究区8口测试、取样井64个岩屑样品三维定量荧光分析数据, 基于反映储集层流体性质相对敏感的相当油含量和对比级别的统计分析数据, 建立评价储集层流体性质的相当油含量与对比级别交会图板(图6), 明确了不同试油结论层分别与相当油含量和对比级之间的对应关系, 确定了三维定量荧光识别低电阻率油层的标准。油气区:相当油含量> 24 mg/L, 对比级别> 6; 油水过渡区:相当油含量10~24 mg/L, 对比级别5~6; 水区:相当油含量< 10 mg/L, 对比级别< 5。

乌石X油田共收集8口钻探井的测录井及测试、取样的数据(表2), 测试层段3个, 取样点7个, 对应储集层10层, 其中高电阻率油气层解释10层均符合, 能量系数法解释8层符合, 雷达图比值法解释9层符合, 三维定量荧光解释图板法解释8层符合, 表明测录井综合识别方法具有较高的识别精度。

| 表2 乌石X油田8口井的测录井及测试、取样数据 |

将上述测录井流体性质识别方法推广应用到8口井未测试与未取样的层段, 整体识别效果较好, 下面以WSX-11井流三段为例进行说明。

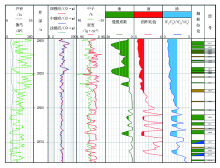

WSX-11井2 782~2 890 m井段层位为流三段(图7), 电阻率分布在4.1~30.4 Ω ·m, 气测异常均较明显, 岩屑含油产状描述为油迹、油斑、油浸。

(1)高电阻率油层电阻率识别标准:2 788~2 825 m储集层段电阻率均大于8 Ω ·m, 识别为典型高电阻率油层; 2 831~2 888.3 m储集层层段电阻率为4.1~7.8 Ω ·m, 无法根据电阻率进行流体性质识别。

(2)气测敏感参数分析:162、165、166、167、169、172层, 能量系数范围为3.4~8.9, 面积比值范围为1.3~1.9, (C1/C3)/(C2/iC4)范围为1.2~1.5, 全烃曲线形态饱满, 烃组分检测值较高且组分齐全, 岩屑含油产状为油斑、油迹; 170、173、174层能量系数范围为1.2~2.1(图3), 面积比值大于4, (C1/C3)/(C2/iC4)大于2.4(图5), 全烃曲线形态较饱满, 烃组分检测值较高且组分齐全, 岩屑含油产状为油迹。

(3)岩屑样品三维定量荧光分析:162、165、166、167、169、172层段相当油含量24.1~54.4 mg/L, 荧光对比级6.6~7.5, 依据三维定量荧光录井储集层流体性质解释评价图板解释点落在油气区(图6), 170、173、174层段相当油含量3.1~10.4 mg/L, 荧光对比级2.8~6.3, 依据三维定量荧光录井储集层流体性质解释评价图板解释点落在水区和油水过渡区(图6)。

该井段2 821.7 m井深处取样结果为100 cm3油和30 865.3 cm3气, 证实为油层; 2 875 m井深处取样结果为油花、566.3 cm3气以及750 cm3钻井液滤液和水, 证实为含油水层。测录井综合解释结果与取样结论相符。

(1)乌石凹陷流沙港组三段为砂砾岩油气藏, 油气层电阻率差异较大, 高、低电阻率油气层并存, 流体性质识别困难。

(2)通过测录井资料综合分析, 建立电阻率与中子密度幅度差交会图板, 快速识别高电阻率油层与气层; 能量系数法、雷达图比值法、三维定量荧光参数三个录井参数解释图板, 对低电阻率油层识别效果较好。

(3)本文建立的综合测录井资料的流体性质逐步识别方法, 具有较高的地区适用性, 对研究区油气藏后期整体开发具有指导意义。

(编辑 卜丽媛)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|