作者简介:王娜 工程师,1989年生,2016年毕业于中国地质大学(北京)古生物学与地层学专业,现在中国石油大港油田分公司勘探开发研究院从事油气成藏研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田幸福路1278号勘探开发研究院。电话:(022)63951964。E-mail:wna08@petrochina.com.cn

上古生界煤系烃源岩在渤海湾盆地广泛发育,是我国东部深层油气的主要贡献者之一。综合前人对该套烃源岩分布、地球化学特征及生烃演化特征研究成果,应用显微傅里叶红外光谱、激光热解-气相色谱、核磁共振等测试数据分析不同有机显微组分的化学成分及其结构差异,探讨煤系地层有机显微组分与倾油性、倾气性之间的关系;综合多个地区的煤系烃源岩和有机显微组分特征进行分析,明确黄骅坳陷各地区上古生界煤系烃源岩生烃潜力,为合理评价研究区上古生界煤系地层油气勘探前景提供参考。结果表明:渤海湾盆地黄骅坳陷上古生界煤系烃源岩厚度大,有机显微组分以镜质组为主,富氢组分含量较高,壳质组+腐泥组含量为2.8%~54%,基质镜质体含量为2.68%~32.4%,生油能力最强的组分为角质体、树脂体和孢子体;由于区域构造活动的频繁及差异,导致复杂多样的构造热演化史,存在多种热演化生烃史类型,持续深埋型和稳定埋深型是探区内主要的生烃演化史类型,有利于二次生烃的形成以及油气保存,区域内孔西-王官屯、乌马营一带,以及歧北-张巨河地区是寻找上古生界煤成油气的有利地区。

The coal-bearing source rocks of upper Paleozoic are widely developed in the Bohai Bay Basin, which is one of the major contributors to deep oil and gas in eastern China. Based on the previous research results on the distribution, the geochemical characteristics and the hydrocarbon generation evolution characteristics of this set of source rocks, the analysis of chemical components and chemical structure differences about different organic maceral was carried out by using the test data from Micro-FTIR, laser pyrolysis-gas chromatography and NMR, the relationship between the organic maceral with the oil-prone and gas-prone of coal measure strata is discussed. According to the comprehensive analysis about the characteristics of coal-bearing source rocks and organic maceral in many areas, the hydrocarbon-generation potential of coal-bearing source rocks of upper Paleozoic in different areas of Huanghua depression is determined, it provides a reference for the reasonable evaluation about the prospect of oil and gas exploration of upper Paleozoic coal measure strata in the study. The results indicated that the coal-bearing source rocks of the upper Paleozoic in the Bohai Bay Basin are thick. The organic maceral was dominated by the vitrinite, the content of the rich hydrogen is higher,the percentage of exinite+sapropelinite is 2.8%-54%,the percentage of the desmocollinite is 2.68%-32.4%, the most powerful component of oil-generation is the cutinite, resinite and sporophyte. Due to the frequent and different regional tectonic activities,there are complex and diverse history of tectonic-thermal evolution and many kinds of thermal-evolution and hydrocarbon generation history,the continuous deep burial type and stable buried type are the main hydrocarbon generation evolution history types in the exploration area,it is beneficial to the formation of secondary hydrocarbon generation and the preservation of oil and gas. The belts of Kongxi-Wang Guantun, Wu Maying and Qibei -Zhang Juhe become the favorable areas to find the coal-formed oil (gas) of the upper Paleozoic within the region.

渤海湾盆地作为我国东部最大的含油气盆地, 经过几十年的勘探, 发现的大部分油气藏为新生界油气藏和新生古储的潜山油气藏[1, 2, 3]。目前发现于渤海湾盆地的古生界油气藏中, 多数来源于新生界烃源岩, 而冀中苏桥、文安煤成气田、东濮文23井气藏, 以及黄骅坳陷的乌马营气藏和孔西潜山油藏来源于石炭-二叠系的含煤地层。对于古生界煤系烃源岩研究一直在持续进行, 特别是关于煤成油气的研究日益引起石油、地质地球化学工作者, 乃至整个石油地质界的关注[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]。目前发现的煤系烃源岩有机质丰度普遍较高, 而发现的油气储量并不是很大。主要原因是煤系烃源岩中不同类型有机质在其组成、生烃性质和生烃潜力方面差异较大, 关于不同有机显微组分与生油性、生气性之间的关系尚未完全厘清, 影响了对古生界原生油气藏的进一步勘探。目前认为沉积岩中有机质以可溶和不可溶两种状态存在, 分别对应形成有机地球化学和有机岩石学两种研究方法, 有利于对油气源岩进行更加科学合理的评价。现代沉积有机质中, 不溶于普通有机溶剂部分的有机质占95%以上[11], 通过对有机显微组分进行研究, 明确沉积有机质类型、烃源岩形成条件等基本特征, 有利于进一步分析烃源岩的生烃性质和质量, 这也是有机质岩石学主要研究内容之一。对于某种有机组分来说, 其油气潜力从根本上取决于其化学组成与结构。煤的有机组分组成复杂, 而且不同组分的化学组成与结构差异较大。但由于烃源岩中某一种单组分的数量很少, 难以富集起来, 即使像煤这种有机质高度富集的有机岩, 要从中获得具有一定纯度的单组分样品也比较困难。目前对显微组分的化学组成和结构进行分析的常用方法包括核磁共振、顺磁共振、显微傅里叶红外光谱(Micro-FTIR), 激光微探针质谱(LAMMS)和二次离子质谱(SIMS)等微区分析技术则由于可以对单一组分在其原始状态下进行分析, 从而克服了上述弊端。

利用上述技术和方法, 以渤海湾盆地黄骅坳陷为例, 通过定量研究煤及暗色泥岩的有机显微组分, 明确多个目标研究区上古生界煤和暗色泥岩的有机地球化学和有机岩石学特征, 建立有机显微组分、岩性与生油、生气特征的关系, 进一步探讨上古生界煤、碳质泥岩和暗色泥岩的生烃潜力, 从而为古生界原生油气藏勘探提供有效支撑。

上古生界地层在华北地台广泛分布。中奥陶世末的加里东运动造成下石炭统地层区域性缺失, 中、上石炭系和二叠系海陆交互相的含煤地层和陆相碎屑岩地层广泛发育于奥陶系假整合面之上[1]。黄骅坳陷石炭-二叠系地层厚度为600~1 100 m, 在不同程度的剥蚀改造作用下, 形成南厚北薄的分布格局, 北大港以北部分地区剥蚀强烈, 仅残留石炭系底部地层或全部缺失, 南区地层保存相对完整, 厚度最大达1 200 m, 埕海以及张巨河以东石炭-二叠系地层较发育, 最大地层厚度可达1 000 m左右; 石炭-二叠系地层主要由砂岩、泥岩、煤及碳质泥岩组成, 主要的生烃岩性为煤、碳质泥岩、暗色泥岩。

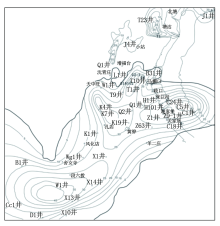

黄骅坳陷石炭-二叠系主要生烃岩性有煤、碳质泥岩和暗色泥岩, 煤层及暗色泥岩的厚度值与地层厚度呈正相关, 其中煤层厚度在20~45 m之间, 并且乌马营、埕海、孔西及北大港等地区厚度较大(图1), 如W 1井煤层厚度38 m, C 24井煤层厚度47 m。石炭系煤层厚度相对较发育, 厚度高值区集中于埕海、孔西、乌马营和北大港地区, 煤层厚度为20~25 m。二叠系煤层厚度主体在10~15 m之间。

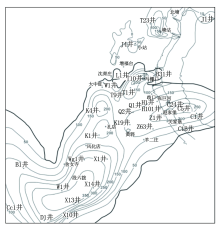

石炭-二叠系暗色泥岩相对发育, 总厚度为150~350 m。南区主体厚度在200 m以上, 最大达350 m, 沿王官屯至乌马营大部分地区均有分布; 其次是埕海地区厚度为200~250 m; 孔西和北大港地区厚度最小, 也分布在150~200 m之间(图2)。碳质泥岩发育相对较弱, 厚度为40~110 m, 厚值区主要分布歧南、B 1、北大港一带。

应用黄骅坳陷28口井125个煤岩样的有机碳和热解分析数据, 分别统计黄骅坳陷不同地区(中区、南区)、重点层系(山西组、太原组)煤岩有机质丰度频率图(图3), 可以看出煤岩的有机碳含量(TOC)高。中区煤岩有机碳含量分布在25.3%~67.4%, 60%的样品有机碳含量小于50%, 山西组、太原组有机碳含量的平均值分别为38.1%、44.9%; 南区煤岩有机碳含量分布在29%~89.3%, 相比中区要高, 其中山西组有机碳含量> 50%的样品所占频率为65%, 平均为55.6%, 太原组有机碳含量> 50%的样品所占频率为69%, 平均为57.2%, 在王官屯、乌马营、徐阳桥等地区煤岩有机碳含量高, 普遍在50%以上。

对煤岩生油能力进行评价的关键指标主要是生烃潜量和氢指数, 本探区煤岩在生烃潜量方面, 最大值仅175.8 mg/g(G 2-1井), 山西组的生烃能力较太原组差。按照煤岩有机质丰度评价标准, 当S1+S2> 200 mg/g时, 即达到中等生油岩级别[3], 本探区煤岩主要属于差生油岩。但是在氢指数方面相对较高, 如X 13井太原组最大可达503。中区在25.8~343范围内, 主体区间为150~400, 占样品总数的比值大于85%, 山西组平均值为205, 太原组平均值为201; 南区煤岩氢指数分布在41~503之间, 其中山西组平均值为190, 大于250的样品频率为21%, 太原组平均值为197, 大于250的样品频率为27%。根据有机质丰度评价标准, 氢指数大于250即为中等生油岩, 本区25%的煤岩符合该标准, 尤其在南区局部煤岩属好生油岩。

暗色泥岩是煤系地层中主力烃源岩, 其有机碳含量平均值分布在1.6%~2.57%之间。中区山西组、太原组大于1.5%的频率分别为62%和75%, 南区为51%和68%, 太原组暗色泥岩有机碳含量比山西组要高, 在中区和南区达到好烃源岩标准的样品接近30%; 另外, 暗色泥岩生烃潜量平均值为2.2~3.7 mg/g, 氢指数平均值为99~142, 并且中区生烃指标较南区要好, 综合暗色泥岩发育特征来看, 暗色泥岩属于中等-好烃源岩, 进一步表明黄骅坳陷煤系泥岩属于上古生界一套重要的生烃层系。

根据钻至上古生界井埋深看, 石炭底埋深为2 000~5 456 m, 石炭-二叠系煤系源岩实测镜质体反射率Ro为0.55%~1.08%, 煤系源岩热演化主要处于成熟阶段。但是南区少数井(C 1井、B 1井、D 1井)由于火成岩烘烤, Ro值较大, 最大达3.73%, 平均约1.44%; 本区钻至石炭系最深的井(W 1井)代表石炭系埋深相对较大的地区, 埋深5 405 m对应实测Ro为1.53%。镜质体反射率Ro的平面分布特征表现为中部低、南北两部高的特点:中部孔西-徐阳桥地区Ro值在0.55%~0.96%之间; 羊二庄-埕海以及北大港地区(歧北次凹斜坡区), Ro值在0.7%~1.1%之间; 南部乌马营-东光地区Ro> 1.5%; 北部歧北凹陷石炭-二叠系残留区, Ro值介于1.1%~2.5%。因此, 依据镜质体反射率Ro划分演化阶段的标准, 多个地区煤系源岩进入成熟演化阶段, 如孔店、徐阳桥、北大港以及羊二庄-埕海等, 有机质进入生油窗范围, 属于好的生成油气区; 而部分地区煤系源岩进入高成熟-过成熟演化阶段, 如乌马营、东光和歧北凹陷局部等, 属于好的天然气生成区。

需要指出的是, 由于多期次构造活动叠加影响, 中生界和古生界各层系发生多次大规模沉积间断和抬升剥蚀, 导致区域构造的非均质性十分明显, 不同地区剥蚀厚度差异较大(500~2 200 m不等), 因此黄骅坳陷中南部发育多种热演化生烃史类型, 主要包括早埋晚抬型、早抬晚埋型、持续深埋型、稳定埋藏型四种类型[12], 其中持续深埋型和稳定埋藏型生烃史类型非常有利于二次生烃及油气保存。二次生烃门限深度为3 000~3 200 m, 有利二次生烃范围约3 656 km2, 主要分布在孔西-王官屯、乌马营一带, 以及歧北-张巨河地区。

黄骅坳陷上古生界煤岩样品的有机显微组分中镜质组含量最高, 平均为56.7%~67%, 惰质组次之, 平均为19.2%~24.5%, 壳质组+腐泥组含量最少, 平均为12.3%~18.8%(表1); 可以看出在不同地区、不同层位之间的平均值较为接近, 仅南区的山西组壳质组+腐泥组含量明显较高, 但是不同地区典型井煤岩有机显微组分的差异性非常明显(表2), 可以看出K 4、K 7、X 13、C 24等井, 壳质组+腐泥组含量较高, 平均值为12.2%~27.1%, D 1、Q 1、B 1、H 1等井壳质组+腐泥组含量较低(< 5%), 与吐哈盆地、鄂尔多斯盆地的煤岩显微组分组成相比, 黄骅坳陷煤岩显微组分的壳质组含量更高一些。

| 表1 黄骅坳陷上古生界煤岩显微组分含量特征 |

| 表2 不同地区典型井煤岩显微组分特征 |

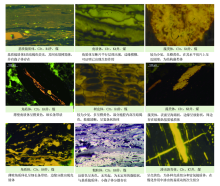

煤系地层是含油气盆地非常重要的天然气气源岩[13]。据统计, 世界上的大气田和天然气储量的70%~80%来自含煤地层, 且通过勘探实践发现部分原油源自煤系地层, 其生油能力强弱受富氢有机显微组分影响, 表明富氢有机显微组分的类型、含量等基本特征与煤系烃源岩的生烃能力紧密相关。“ 壳质组+腐泥组” 作为主要的富氢组分, 根据典型井富氢亚显微组分含量来看, 本区壳质组以孢子体(含量为0.03%~20%, 平均为7.6%)和角质体(含量为0.7%~37.7%, 平均为8.1%)为主, 其次是树脂体和壳质碎屑体(图4)。同时, 在显微镜下对基质镜质体(含量2.68%~32.4%, 平均为18.8 %)进行观察, 发现其呈现较强的褐色荧光, 说明煤岩中的基质镜质体具有一定生烃潜力, 加之其较高的含量, 可以说基质镜质体属于煤系源岩中重要的生烃成分之一。

大量的分析结果表明, 不同亚显微组分不仅具有不同特征的“ 液态窗” , 而且具有不同的生烃潜力[14, 15]。煤岩中不同亚显微组分的化学组成和结构差异, 是导致不同亚组分的生烃性质和潜力迥异的关键因素[16]。应用显微傅里叶红外光谱技术, 以K 4、X 14井分析数据, 利用光谱图中不同波段的波峰的吸收强度, 并定量确定有机亚显微组分的富氢程度, 揭示不同亚显微组分的生烃性[17](图5)。可以发现角质体和树脂体在峰型、峰位及强度等方面, 均呈现很好的相似性, 主要代表脂肪族结构的1 465、2 846、2 925 cm-1处的吸收峰强度最大, 具有富氢贫氧的特征, K 4井角质体、X 14井树脂体富氢指数

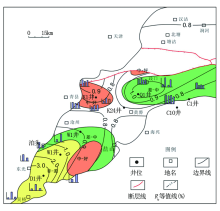

以上分析表明, 黄骅坳陷煤系烃源岩具有分布范围广、厚度大的特点, 并且有机碳和富氢显微组分含量高, 有利于烃类的生成。另外, 现今热演化程度适中, 大部分地区均达到了二次生烃条件, 可以说黄骅坳陷煤系地层属于一套重要的工业性生烃层。综合考虑本区煤系烃源岩分布和地球化学特征, 以及有机显微组分化学结构与生烃特性, 有利于煤成油气藏形成的地区主要分布在黄骅坳陷中南部(图6)。歧北、歧南和埕海地区, 以及孔西、王官屯和乌马营地区均为有利的二次生烃区, 是寻找煤成烃的最佳地带, 二次生烃的天然气资源量约为2 000× 108 m3, 勘探潜力巨大。目前已发现多个地区的煤系地层中形成了工业性油气藏, 如孔西潜山、乌马营潜山等, 进一步证明了上古生界煤系地层具有一定的生烃能力, 特别是在港北潜山部署实施的G 16102井, 在石炭系太原组获得了高产工业油气流。

该区煤系地层在烃源岩分布方面, 太原组和山西组泥岩累计厚度分别为30~40 m、40~50 m, 煤层累计厚度分别为6~10 m、6~8 m; 在地球化学参数方面, 太原组和山西组泥岩有机碳含量分别为3.47%、1.57%, 煤层中有机碳含量分别为79.7%、67.2%, 泥岩中氯仿沥青“ A” 含量分别为0.0723%、0.049 1%, 煤层中氯仿沥青“ A” 含量分别为1.971%、1.173%。有机质类型以Ⅲ 型为主, 其次为Ⅱ 2型, 太原组煤层Ro为0.8%~0.9%, 进入成熟阶段。

(1)渤海湾盆地黄骅坳陷石炭-二叠系地层广泛发育煤、碳质泥岩及暗色泥岩, 分布范围广、烃源岩厚度大, 有机质丰度高、类型好, 烃源岩热演化程度高, 大量生成油气。

(2)煤系烃源岩有机显微组分中镜质组含量最高, “ 壳质组+腐泥组” 是主要的富氢组分, 含量为2.8%~54%, 基质镜质体含量2.68%~32.4%, 不同地区富氢组分以及生烃性的差异较大, 各亚显微组分红外光谱特征表明其生油能力或富氢指数为角质体> 树脂体> 孢子体> 基质镜质体B。

(3)由于区域构造活动的频繁及差异, 导致复杂多样的构造热演化史, 存在多种热演化生烃史类型, 持续深埋型和稳定埋深型是探区内主要的生烃演化史类型, 也非常有利于二次生烃的形成以及油气保存。

(4)综合考虑本区煤系烃源岩分布和地球化学特征, 以及有机显微组分化学结构与生烃特性, 认为孔西-王官屯、乌马营一带, 以及歧北-张巨河地区是寻找上古生界煤成油气的有利地区。

(编辑 李特)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|