作者简介:曾济楚 工程师, 1988年生,2011年毕业于西南石油大学石油工程专业,主要从事油藏动态相关工作。通信地址:300280 天津市大港油田第五采油厂新机关。电话:15620511686。E-mail:465521906@qq.com

复杂断块油藏进入高含水开发期后,油藏物性随着长期注入水冲刷逐渐发生改变,渗透率及孔隙度增大形成优势流场,注入水无效循环造成开发效果逐年变差。在流场评价的基础上,开展流场调控手段的研究是改善油藏开发效果,提高油层动用程度的有效方法,对于高含水期剩余油挖潜具有指导意义。利用模糊综合评判法,综合考虑影响流场强度的各种因素,如孔隙半径、过水倍数、含水率、流体流速等,构建指标评价集和指标间权重集,评价流场强度的大小并对流场强度分级,进一步根据分级提出流场调控模式,为剩余油研究提供了可行途径。经数值模拟和实例分析,流场调控模式结果可靠,有助于指导复杂断块油藏高含水期的开发调整。

After the complex fault block reservoirs enter high water cut development period, its physical properties gradually change with the long-term injection water scouring. Increased permeability and porosity formed a superior flow field, ineffective circulation of injection water caused the development effect to deteriorate year by year. Based on flow field evaluation, the study of flow field regulation means is an effective way to improve reservoir development effect and reservoir utilization degree, which has guiding significance for tapping remaining oil potential in high water cut period. By using fuzzy comprehensive evaluation, various factors affecting flow field intensity such as pore radius, multiple of rinsing, water content and fluid velocity were considered comprehensively. Index evaluation set and weight set between indexes were constructed to evaluate and grade the flow field intensity. According to the grading, regulation mode of flow field was proposed, which points out direction for the study of remaining oil. Through numerical simulation and case analysis, the results of flow field regulation mode are reliable, which is helpful to guide the development and adjustment of complex fault block reservoirs in high water cut period.

港西油田是一个被断层切割的复杂断块油藏, 层内、层间及平面非均质性突出, 渗透率级差为4.35, 变异系数为0.58。港西油田经过50年的注水开发, 层间矛盾、剩余油分布复杂、层间水淹差异大等问题日益突出, 优势通道的形成降低了驱油效率, 加大了综合挖潜的难度, 使得挖潜形势日益严峻[1]。

目前, 人们对优势通道的描述方法经历了由定性到定量描述的转变。钟大康等[2]认为长期注水是形成大孔道的主要原因; 李存贵等[3]及林玉保等[4]的研究成果均表明, 储集层孔隙特征在高含水期明显变好; 刘月田等[5]计算出了大孔道的综合判度; 杨元明等[6]建立了低效循环形成时机的评判模型; 王都伟等[7]进行了大孔道的级别确定; 冯其红等[8]计算得出了大孔道在地层中的形成与演化规律。在前人的研究基础之上, 本文从“ 流场强度” 的角度出发, 以数值模拟研究为基础, 利用层次分析法与模糊数学方法, 建立复杂断块油藏高含水期注采流线调控模式, 并应用该调控模式进行剩余油挖潜工作。

为研究油藏流场和优势流场, 首先必须对其有一个相对明确的概念, 通过近年来相关课题的大量研究和查新调研, 提出了初步的概念, 油气的存储空间及其中存储的流体和流体油藏中渗流特征的总称即为流场[9], 流场强度大的区域形成了优势流场。在油田开发过程中, 受储集层非均质性、时变性等影响, 油藏的储集层参数、流体性质和流体分布都发生了变化, 特别是对于中高渗油田高含水油藏, 油藏流场发生较大变化, 在高渗透带和强势流动区形成优势流场。

根据油藏工程原理, 影响流场强度的因素可分为静态指标和动态指标。静态指标描述油藏的油气存储空间, 表征了优势流场形成的地质学基础, 是影响流场强度的内因, 静态参数表征的流场大小称为静态流场强度; 动态指标描述流体性质及流体在储存空间的流动特征, 反映了流场中流体的冲刷程度, 是影响流场强度的外因, 通过动态指标综合表征的流场大小称为动态流场强度。综合静态与动态流场强度, 可以得出总流场强度。

静态指标包括渗透率、孔隙度、孔隙半径、润湿性、地下原油粘度等; 动态指标可分为累积指标和瞬时指标, 累积指标对流场强度的影响是持续作用的结果, 瞬时指标反映了瞬时流场强度的大小, 动态指标包括含水率、递减率、注采压差、产油量等。

指标的筛选遵循以下原则:

(1)指标能准确地表征流场特征, 具有重要性。

(2)指标之间的相关性较低, 具有独立性。

(3)指标数据容易收集, 具有可操作性。

在静态指标中, 孔道的大小对岩石的渗透率起决定性的作用, 而岩石渗透性是形成优势通道的必要条件, 因此孔隙半径这个因素对优势通道的形成有着决定性的作用; 动态指标中, 过水倍数是单位孔隙体积内累积通过的注入水的体积, 该指标能反映注水对流场强度的持续影响。优势通道的形成可能导致含水率突变, 因此含水率是研究优势流场形成的关键指标。流体流速的大小反映流体对油藏的冲刷程度, 其值越大, 流场强度越大。

根据该原则确定指标体系, 本文最终选取孔隙半径(r)作为静态指标, 过水倍数(Rw)、含水率(Fw)、流体流速(vl)作为动态指标。

指标筛选后, 根据油藏工程方法, 利用数值模拟软件即可确定静态指标和动态指标的值。

(1)孔隙半径计算公式:

r=

式中:r为网格孔隙半径; K为网格渗透率; ϕ 为网格孔隙度。

(2)过水倍数计算公式:

Rw=

式中:Rw为网格过水倍数; FOI+为网格I+方向的油流量; FOJ+为网格J+方向的油流量; FWI+为网格I+方向的水流量; FWJ+为网格J+方向的水流量; V为网格孔隙体积。

(3)含水率计算公式:

Fw=

式中:Fw为网格含水率; μ r为水油粘度比; Sw为网格含水饱和度; a、b为统计常数。

通过高压物性PVT表可以计算当前压力分布下的水油粘度比, 利用相渗曲线在油水两相共渗区的大部分范围内, 油水相的相对渗透率之比满足下面的关系式, 求出统计常数 a、b的值。

ln

式中:Kro为油相相对渗透率; Krw为水相相对渗透率。

(4)流体流速计算公式:

vl=

式中:vl为网格流体流速; Dx、Dy、Dz分别为x、y、z方向的网格长度; NTG为网格的净毛比。

油藏总流场强度是静态因素与动态因素共同作用的结果, 是由静态参数和动态参数共同表征的综合的油藏参数。应用模糊综合评判法[11]评价流场强度时, 首先需要分别计算静、动态指标的评价矩阵和指标间的权重矩阵, 再根据模糊综合评判方法, 计算指标的评价矩阵与指标间的权重矩阵的乘积, 得到静、动态流场强度, 最后根据静、动态流场强度的评价矩阵与静、动态指标间的权重集, 最终确定油藏的总流场强度。

指标的评价矩阵是指标对流场强度做出评定的可能性大小的集合。由于指标之间的数量级和量纲不同, 导致计算产生较大的误差, 故在计算指标的评价矩阵之前, 需要将指标进行归一化处理。

设静态指标数量为n, 动态指标数量为N, 网格数量为m。第g(g=1, 2, …, m)个网格静态指标与动态指标的值分别为s1g~sng、d1g~dNg, 归一化后网格静态指标与动态指标的值分别为S1g~Sng、D1g~DNg, 第i项静态指标与第j项动态指标的集分别为Vi=[Si1, Si2, …, Sim]T(i=1, 2, …, n), Wj=[Dj1, Dj2, …, Djm]T(j=1, 2, …, N)。静态流场强度VS与动态流场强度WD的指标评价集可以表示为如下矩阵:

VS=

WD=

则总流场强度指标的评价集:E=[VS, WD]T。

根据油藏工程原理和数值模拟方法研究, 若指标(r)与流场强度呈线性关系, 则归一化方法如下:

R=

若指标与流场强度呈对数关系, 则归一化方法如下:

R=

通过数值模拟研究, 认为过水倍数、流体流速与流场强度呈对数关系, 孔隙半径、含水率与流场强度呈直线关系。

指标间的权重矩阵包含了各项指标的权重系数, 权重系数表示某一指标对流场强度的影响的比重。指标的权重系数越大, 则该指标对流场强度的影响比其他指标更明显。

设静态指标间的权重集为SB, 动态指标间的权重集为DB, 静态与动态指标的权重集为F。则静态指标间的权重集SB=[γ 1, γ 2, …, γ n]T, 动态指标间的权重集DB=[ω 1, ω 2, …, ω N]T, 静态流场强度与动态流场强度相对总流场强度的权重系数分别为ω S和ω D, 静态与动态指标的权重集F=[ω S, ω D]T。

由于静态指标仅选取了孔隙半径, 静态指标间的权重矩阵为SB=[1]T。若过水倍数、含水率和流体流速相对动态流场强度的权重系数分别为

指标的权重系数通过层次分析方法[10]确定, 对于同一层次的指标, 采用标度法(表1)进行各项指标重要性的判断, 就可以构建判断矩阵。

| 表1 指标间的重要性标度 |

设各指标间的相对重要性为b(b=0, 1, 2, …, 9), 则判断矩阵为:

B=

各项指标的权重系数计算步骤如下:

(1)计算判断矩阵每一行的积Mi:

Mi=

(2)每行的积求m次方根mi:

mi=(Mi

(3)各项指标的权重ω i:

ω i=mi/

最终, 指标间的权重矩阵为Ω =

油藏流场强度由模糊综合评判法确定。模糊综合评判法是以模糊数学为基础, 应用模糊关系合成的原理, 将一些边界不清、不易定量的因素定量化, 从多个因素对被评价指标进行综合性评价的一种方法。

应用此方法, 首先确定评价流场强度的指标集和评价集, 再分别确定因素的权重, 建立指标间的权重集, 最后把指标的评价集与指标间的权重集进行模糊运算并归一化, 得到流场强度综合评价的结果。

设静态流场强度为AS, 动态流场强度为AD, 动静态流场强度的集合为

AS=VS· SB

动态流场强度由模糊综合评判法确定:

AD=WD· DB

因

A=

高含水期注采流线调控模式是根据流场强度分级提炼的一种油藏剩余油研究、挖潜的方法, 该方法以油田“ 五场” 建设为指导, 油藏工程理论为核心, 应用模糊数学方法, PetrelRE建模、数模一体化软件作为平台, 为地质研究和油藏开发方案提供理论依据。

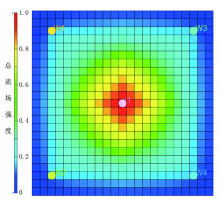

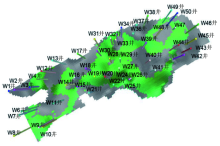

通过模糊综合评判方法计算流场强度后, 用数值模拟软件运行其结果, 可得到流场强度分布图(图1)。

总流场强度的值域介于0~1之间, 红色为1, 代表流场强度最高的区域, 蓝色为0, 代表未动用区域。根据油藏流场的渗流特征, 可以将流场分为4个级别, 每一个级别匹配一个流线调控技术(表2), 最终形成了复杂断块油藏高含水期注采流线调控模式— — “ 33459” 调控模式。

| 表2 总流场强度分级 |

“ 33459” 调控模式可描述为“ 三维” “ 三线” “ 四比” “ 五看” “ 九式” 。

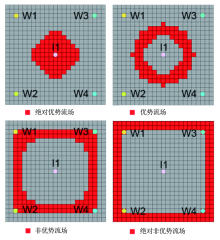

“ 三维” 代表储集层的三维空间, 包括油层的平面延伸和纵向延伸。“ 三线” 指油水井间的流线、油井间的流线和水井间的流线。“ 四比” 指邻井之间的指标对比、目前的指标与历史指标对比、指标与纲要对比、指标与目标的对比。“ 五看” 指看油层渗透性、看油层压力、看油层饱和度、看油层采液强度、看含水。“ 九式” 指在绝对非优势流场区域, 通过新井“ 补” 流线, 侧钻“ 增” 流线, 转注“ 添” 流线完善渗流场; 在非优势流场区域, 通过增注“ 推” 流线, 提高驱油效率; 在优势流场区域, 通过控液“ 压” 流线, 抑制含水上升, 实现“ 控水稳油” 的目标, 提液“ 拉” 流线, 增加注水注入量, 实现“ 以水带油” 的目的; 在绝对优势流场区域, 通过换层“ 减” 流线, 调剖“ 改” 流线, 关井“ 停” 流线, 避免注入水的无效循环。

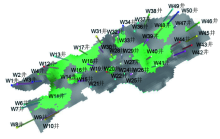

“ 33459” 调控模式最大的优势是为流场调控提供了一个可视化、定量的依据。在油藏数值模拟中, 可以按流场强度分级单独显示每一强度的分布图, 从而清晰地看到“ 33459” 调控模式应用的区域(图2)。

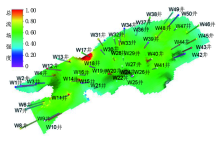

港西油田X油藏已有50年的开发历程, 目前单井平均产油3 t/d, 可采储量采出程度39.3%, 综合含水89.8%, 已经进入高含水、高采出程度的“ 双高” 阶段, 油层埋藏深度在602~1 914 m。本文以X油藏中的一个单砂层为例, 根据地质研究, 由于单砂层平面非均质性较强, 油藏注水开发较早, 注水井间已经形成优势通道。在充分考虑影响流场强度的各种动静态因素的基础上, 应用了流场强度评价方法和“ 33459” 调控模式。以PetrelRE软件作为平台, 建立了单砂层总流场强度分布图(图3), 进行了单砂层流场强度划分, 进而评价了单砂层剩余油潜力以及调控对策。

以流场强度评价方法为基础, 结合流场分级图及数值模拟技术对剩余油分布的研究, 确定绝对非优势流场的区域, 在剩余油富集区域部署新井, 达到提高开发效果的目的。

X油藏某个砂体的绝对非优势流场和非优势流场强度图如图4所示, 灰色区域为优势流场和绝对优势流场区域, 绿色区域为绝对非优势流场区域。从流场强度图可以直观看出, 非优势流场区域主要分布在砂体的西南角和东北角。根据“ 33459” 调控模式, 该区域可以通过部署新井“ 补” 流线, 来提高砂体的动用程度。明确潜力后, 2018年在砂体的西南角和东北角分别部署了W 1、 W 43和W 45井。钻完井后, W 1井电阻率为10.9 Ω · m, 录井显示为油迹, 解释为2.8 m的油层, W 43井电阻率为10.5 Ω · m, 录井显示为油斑, 解释为4.9 m的油层, W 45井电阻率为9.8 Ω · m, 录井显示油斑, 解释为10.2 m的油层。W 1井和W 45井试油均获得高产, 初期平均产油12 t/d, 试油结果与流场强度图的指导结果一致, 取得较好效果。

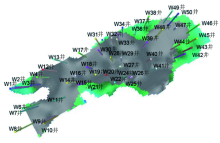

以流场强度评价方法为基础, 结合流场分级图及数值模拟技术对剩余油分布的研究, 确定优势流场的区域, 通过调节生产压差, 控制含水或提高液量, 制定开发策略。

X油藏某个砂体的优势流场强度如图5所示。绿色区域为优势流场区域, 灰色为其他流场强度区域。优势流场区域主要分布在砂体中部, 井间非直线区域。根据“ 33459” 调控模式, 该区域可以通过调节生产制度, 通过放大生产压差“ 拉” 流线提液, 提高波及面积, 或通过缩小生产压差“ 压” 流线控含水, 避免水线突进。W 31井位于优势流场区域, 与邻井W 32 井动态见效明显, 井组能量充足, 但流线图显示W 31井附近流线较稀疏, 通过动态分析, 确定W 31井割缝管堵塞。明确潜力后, 对W 31井进行重防提液, 通过“ 拉” 流线取得了较好的效果, 产量由1 t/d升至5 t/d。

油藏流场评价方法依据油藏工程理论, 利用模糊数学方法, 以建模、数模软件作为平台, 在全面考虑油藏静态指标和动态指标对流场强度影响的基础上, 通过对油藏流场强度分级, 并将每一流场强度分级与不同的流线调控技术匹配, 提出了复杂断块油藏高含水期注采流线调控模式— — “ 33459” 调控模式。

对于长期注水开发, 非均质性严重的油藏, 进入高含水甚至特高含水期后, 储集层流体之间关系复杂, 造成此类油藏开发效果较差, 应用油藏流场强度评价方法可以清晰地反映油藏流场强度的大小, 并对流场强度进行分级, 应用“ 33459” 调控模式, 为地质研究和油藏开发方案提供支撑, 显著地改善和提高了油藏高含水期的开发效果。

复杂断块油藏高含水期注采流线调控模式具有较强的实用性, 能够定量描述油藏进入开发后期的剩余油分布, 有效地指导油藏后期的开发调整。

(编辑 卜丽媛)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|