作者简介:杨绍存 工程师,1984年生,2008年毕业于中国石油大学(华东)地质学专业,现在中国石油渤海钻探第一录井公司从事地质综合研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田团结东路8号。电话:15922182117。E-mail:yangshaocun@cnpc.com.cn

大港油田沧东凹陷官东地区页岩油井钻井过程中,大量钻井新工艺技术的采用,使得钻速加快、岩屑细碎,导致录井岩性难以识别和层位划分困难,为此在现场录井过程中采用了元素录井技术。基于该区域页岩油井的钻探目的,选取了Ek1底部-Ek2顶部、C 1底部-C 2-C 3顶部等关键目的层位进行了元素分析,进行元素数据统计、变化规律分析及曲线特征识别等研究,10口井的元素录井技术应用结果表明:该区域关键目的层位元素录井参数变化有规律可循,由Ek1底部-Ek2顶部,Si元素降低,Ca、Mg、Fe、K、S、Mn元素均有不同程度升高;由C 1底部-C 2-C 3顶部,Si、Fe、Al元素先升高后降低,Ca、Mg元素先降低后升高,最终形成了该区域元素录井地层划分方法,为沧东凹陷官东地区下步页岩油井钻探提供了地层划分依据和借鉴。

During the drilling of shale oil wells in Guandong area of Cangdong Sag,Dagang Oilfield,a large number of new drilling techniques accelerated the drilling rate and finely fragmented cuttings,resulting in difficult lithology identification for mud logging and difficulty in formation division. For this reason,element logging technology is applied in on-site mud logging. Based on the drilling propose of shale oil wells in this area,the key target horizons such as the bottom of Ek1-the top of Ek2,and the bottom of C 1-C 2-the top of C 3 were selected for element analysis,and element data statistics,variation law analysis and curve feature identification were performed. The application results of element logging technology in 10 wells show that the logging parameters of the key target horizons in this area change regularly. From the bottom of Ek1 -the top of Ek2,Si element decreases,and the Ca,Mg,Fe,K,S and Mn elements increase to varying degrees. From the bottom of C 1-C 2-the top of C 3,Si,Fe and Al elements first increase and then decrease,and Ca and Mg elements first decrease and then increase. A method for stratigraphic division for element logging in this area was finally formed,providing the basis and reference for stratigraphic division for shale oil wells drilling in Guandong area,Cangdong Sag.

页岩油是一种资源潜力巨大、分布面积广、开采周期长且不受构造影响的非常规石油资源, 目前已成为国内外油气勘探开发的新领域。沧东凹陷官东地区孔二段页岩发育, 富含有机质, 是大港油田开发页岩油确保原油增储上产的重要目标区域。沧东凹陷为渤海湾盆地黄骅坳陷南区的一个次级构造单元, 面积约为1 760 km2, 早期为碟状坳陷型湖盆, 具有构造活动弱、频次多、幅度小的构造背景, 后期在区域性拉张背景下逐渐演化为断陷湖盆, 形成了南皮斜坡、孔东斜坡、孔西斜坡、孔店构造带及舍女寺断鼻5个构造单元[1]。孔二段沉积时期沧东凹陷为亚热带潮湿气候下的淡水-半咸水封闭湖盆, 总体上古气候经历了由半干旱到温暖湿润再到干旱炎热的演化过程, 形成了以湖相深灰色、灰黑色富有机质泥页岩、灰褐色页岩等页岩层系为主的沉积建造。

为确保页岩油的高效开发, 通常采用水平井和体积压裂的开发工艺技术, 钻井过程中采用“ PDC 钻头+螺杆” 钻进方式, 导致岩屑细碎, 应用岩屑观察、稀盐酸滴定、碳酸盐岩分析等常规录井技术手段难以辨识岩性, 无法进行准确卡层、判断层位, 同时由于现场人员的技术和经验存在差别也影响了岩性和层位的识别, 甚至造成误判。为此, 在沧东凹陷孔二段页岩油录井过程中应用了元素录井技术, 通过该技术分析了不同岩性和层位的元素分布特征, 从而精确识别岩性, 并准确划分层位, 在此基础上指导水平井施工准确入窗和水平段井眼轨迹调整, 在提高优质储集层钻遇率的同时保证了井筒的完整性。

元素录井即X射线荧光(XRF)录井, 通过X射线脉冲数来记录元素产生的荧光能量和强度, 不同的元素产生的X射线荧光具有不同能量与波长, 对这些X射线荧光的能量或波长进行分析即可知道被分析物质的元素种类与数量。在现场录井过程中, 应用X射线荧光分析仪对岩心、岩屑等样品进行分析, 通过光谱分析得出元素信息, 包括直接的谱图信息和由谱图解析的元素含量信息, 根据元素含量及元素组合特点, 辨别矿物和岩性, 开展地层识别、古地理环境研究、泥页岩脆性分析等, 以解决岩屑细碎造成的常规录井岩性难以识别问题, 推动录井技术向定量化方向发展[2]。通过元素录井可获取四类元素数据:一是碎屑岩元素(Si、K、Al、Fe、Ti); 二是碳酸盐岩骨架元素(Ca、Mg); 三是溶解指示元素(Mn、Cl); 四是沉积环境指示元素及其衍生参数(Sr、P、V/Cr值、Sr/Ba 值、Mn/Fe 值)[3]。

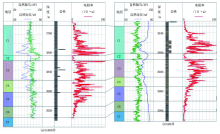

沧东凹陷官东地区孔二段页岩油陆源碎屑输入强, 长英质矿物占50%以上, 长英质页岩占优势, 孔隙度基本低于7%, 渗透率低于1 mD, 发育粒间孔、晶间孔、有机质孔、微裂缝等多类型储集空间, 裂缝发育程度高, 脆性指数平均为90, 发育有C 1-C7等多套甜点层(图1)。

在页岩油水平井施工过程中, 需要卡准Ek1底界、C 2等层段进行层位识别, 以便及时进行预测和调整轨迹。但是, 近年来随着钻井工艺技术的快速发展, 尤其在水平井钻井过程中, 常使用PDC+螺杆(旋转导向系统)等钻井工艺技术, 导致岩屑破碎严重, 给现场常规录井方法鉴定带来了很大的困难。尤其在页岩油甜点层C 2的识别上, 由于C 2的岩性与上下围岩差别不大且颜色基本无变化, 在岩屑细碎的情况下基本无法识别。尽管沉积环境背景不同, 岩性组合有细微差异, 这种细微差异常规录井方法难以识别, 但元素录井参数将会有明显变化。因此, 选取Ek1底部与Ek2顶部、C 2箱体上下附近围岩进行元素分析研究, 寻找其分布规律[4]。

孔二段沉积时期, 盆地快速沉降, 湖盆处于裂陷期, 气候温暖潮湿, 为还原环境, 沉积地层以黑色泥页岩为主。孔一段沉积时期, 湖盆进入萎缩期, 湖平面开始下降, 气候炎热干旱, 为氧化环境, 其中孔一下亚段沉积时期, 盆地周围物源充足, 剥蚀产物以细碎屑为主, 广泛发育扇三角洲相沉积。主要为厚层浅灰、紫红色细砂岩、粉砂岩夹薄层泥岩[5]。

2.1.1 Ek1底部-Ek2顶部元素变化规律分析

在沧东凹陷官东地区选取了6口井对Ek1底部-Ek2顶部层段进行元素分析, 对Si、Ca、S、Fe、Al、Mg、Mn、K元素进行数据统计分析, 结果(表1)表明:Si元素含量在Ek1底部的范围是24.9%~31.5%, 在Ek2顶部的范围是17.8%~23.8%; Ca元素含量在Ek1底部的范围是2.1%~3.4%, 在Ek2顶部的范围是5.6%~7.6%; Mg元素含量在Ek1底部的范围是1.2%~2.0%, 在Ek2顶部的范围是2.4%~3.0%; Fe元素含量在Ek1底部的范围是2.6%~3.6%, 在Ek2顶部的范围是3.5%~4.2%; K元素含量在Ek1底部的范围是1.9%~3.3%, 在Ek2顶部的范围是2.9%~4.3%; S元素含量在Ek1底部的范围是0.05%~0.34%, 在Ek2顶部的范围是0.06%~0.45%; Mn元素含量在Ek1底部的范围是0.041%~0.068%, 在Ek2顶部的范围是0.056%~0.109%; Al元素则无明显变化趋势。

| 表1 Ek1底部-Ek2顶部元素含量数据统计 % |

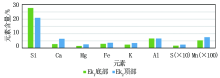

根据该地区6口单井的元素含量数据, 对Ek1底部和Ek2顶部各元素进行平均值分析, 统计结果显示, 由Ek1底部向Ek2顶部过渡层段, Si元素由27.7%↓ 20.9%, Ca元素由2.8%↑ 6.5%, Mg元素由1.5%↑ 2.6%, Fe元素由3%↑ 3.7%, K元素由2.5%↑ 3.5%, S元素由0.18%↑ 0.24%, Mn元素由0.054%↑ 0.075%, 由此得出结论, Ek1底部-Ek2顶部Si元素降低, Ca、Mg、Fe、K、S、Mn元素含量均有不同程度升高, Al元素变化不明显(图2)。

2.1.2 Ek1底部-Ek2顶部元素曲线分析

应用样品的元素分析数据, 绘制元素曲线图, 可直观反映元素的变化规律和组合特征, 据此辨别岩性、划分层位[6]。

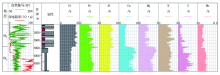

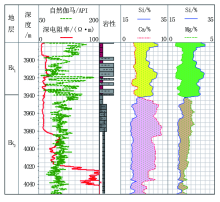

如图3所示:GY 112H井X射线荧光元素分析层位为Ek1底部和Ek2顶部, 不同层位和岩性的元素曲线有不同程度的异常响应。Ek1底部为紫红色砂泥岩互层, 元素表现为Si异常高值, Ca、Mg、Fe、K、S、Mn相对低值; Ek2顶部为深灰色泥页岩, 元素表现为Si相对低值, Ca、Mg、Fe、K、S、Mn相对高值。Ca、Mg元素变化最为明显, Si、S、Mn、Fe、K元素变化不大, 主要是由于岩性变化所致, 具有不确定性。以上元素组合特征与沉积岩的地球化学理论是一致的。元素曲线交会图能直观反映元素变化规律, 便于卡层, 由Ek1进入Ek2后, 岩性由紫红色砂泥岩互层变为深灰色泥页岩, 对应元素特征为Si含量降低, Ca、Mg含量升高, Si与Ca、Si与Mg曲线在层界处明显交会, 以此可以快速划分层位(图4)。

C 2箱体与上下围岩C 1底部和C 3顶部的沉积背景环境不同, 岩性有细微差别, C 1为长英质页岩、灰云岩、混合质页岩呈千层饼式组合, C 2主要为长英质页岩, C 3为灰云岩、长英质页岩与混合质页岩互层, 在现场录井过程中, 由于岩屑破碎严重, 颜色没有明显变化, 常规录井方法无法精准识别岩性, 难以正确划分地层, 但由于岩性组合有细微差别, 导致元素数据产生明显变化, 以此来识别C 1底部-C 2-C 3顶部地层界面。

2.2.1 C 1底部-C 2-C 3顶部元素变化规律分析

选取官东地区6口井在其C 1底部-C 2-C 3顶部层段进行元素分析, 对Si、Ca、S、Fe、Al、Mg、Mn、K元素进行数据统计分析, 结果(表2)表明:Si元素含量在C 1底部的范围是16%~19.4%, 在C 2的范围是19.8%~25.2%, 在C 3顶部的范围是18.3%~23%; Ca元素含量在C 1底部的范围是6.1%~9.8%, 在C 2的范围是3%~6.7%, 在C 3顶部的范围是5%~8.4%; Mg元素含量在C 1底部的范围是2.8%~5%, 在C 2的范围是1.7%~2.7%, 在C 3顶部的范围是2.1%~4.1%; Fe元素含量在C 1底部的范围是2.34%~3%, 在C 2的范围是3.34%~4.14%, 在C 3顶部的范围是2.57%~3.6%; Al元素含量在C 1底部的范围是4.15%~5.2%, 在C 2的范围是5.54%~7.1%, 在C 3顶部的范围是4.95%~6.8%。K、S、Mn元素在此层段变化趋势不明显。

| 表2 C 1底部-C 2-C 3顶部元素含量数据统计 % |

根据6口单井的元素数据, 对C 1底部、C 2、C 3顶部各元素进行平均值分析, 统计结果显示, 由C 1底部-C 2-C 3顶部过渡层段, Si元素由18%↑ 22.4%↓ 20.8%, Fe元素由2.6%↑ 3.6%↓ 3%, Al元素由4.7%↑ 6.5%↓ 5.9%, Ca元素由9%↓ 5% ↑ 7.3%, Mg元素由3.9%↓ 2.2%↑ 2.7%, 由此得出结论, Si、Fe、Al元素在此层段先升高后降低, Ca、Mg元素先降低后升高, K、S、Mn元素无明显的变化规律。从变化幅度看, Ca、Mg元素变化幅度大, Si、Fe、Al元素变化幅度小(图5)。

2.2.2 C 1底部-C 2-C 3顶部元素曲线分析

以GY 131H井为例, 对该井C 1底部、C 2和C 3顶部层位进行X射线荧光元素分析, 不同箱体的元素曲线有不同程度的异常响应。C 1底部层位灰云岩占优, Ca、Mg相对高值, Si、Fe、Al相对低值; C 2层位长英质泥页岩占优, Si、Fe、Al相对高值, Ca、Mg相对低值; C 3层位顶部混合质页岩占优, Ca、Mg相对高值, Si、Fe、Al相对低值。综合分析元素的变化, 发现自C 1底部-C 2-C 3顶部元素呈规律性变化, Si、Fe、Al元素含量先升高再降低, 且数值C 2> C 3顶部> C 1底部, Ca、Mg元素含量先降低后升高, 且数值C 1底部> C 3顶部> C 2, 元素的变化充分反映了岩性和沉积环境的变化。C 1底部-C 2-C 3顶部层段在现场常规录井过程中难以划分, 元素曲线交会图能直观反映其元素变化规律, 由C 1底部-C 3-C 3顶部, 岩性变化为由灰云岩— 长英质泥页岩— 混合质页岩, 对应元素特征为Si、Al含量先升高后降低, Ca、Mg含量先降低后升高, Si与Ca、Si与Mg、Ca与Al曲线交会图在层界处明显变化, 以此可以快速、准确识别和划分层位(图6)。

应用元素录井技术识别岩性变化已被证明是划分层位的有效方法之一, 近两年来, 元素录井技术在大港油田沧东凹陷孔二段页岩油井应用已达100余口, 卡层准确率100%。有效解决了因岩屑细碎带来的岩性识别难、层位划分不准确的问题, 较好地指导了现场录井作业。

元素录井技术在大港油田沧东凹陷孔二段页岩油井的应用研究表明, 通过对Si、Ca、S、Fe、Al、Mg、Mn、K等元素的数据统计、变化规律、曲线特征分析, 能够有效解决岩屑细碎、常规录井方法难以识别岩性和划分层位的问题, 为准确卡取Ek1底部-Ek2顶部、C 1底部-C 2-C 3顶部地层界限提供了重要依据, 形成了一套精确划分层位的元素录井方法, 元素录井技术已成为页岩油井钻探的必要配套技术。

如何应用元素录井技术区分沧东凹陷官东地区页岩油甜点箱体, 是下一步元素录井技术在该区深化应用的研究方向。应着力寻找元素变化规律, 以期找到甜点箱体的元素划分方法、建立大港油田沧东凹陷孔二段页岩油井元素录井分析标准剖面, 最终形成该区域标准的元素录井技术方法。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|