作者简介:楼达 高级工程师,1982年生,2008年毕业于中国海洋大学海洋地质专业,现在中国石油大港油田分公司勘探开发研究院主要从事油气勘探研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田公司勘探开发研究院。电话:(022)63956977。E-mail:louda@petrochina.com.cn

大港埕海地区位于歧口凹陷南缘,是盆缘构造变形较为剧烈的地区,由于新生代阶状断陷的叠加作用,导致该地区中生界构造样式异常复杂。长期以来,对埕海地区中生代构造轮廓、演化过程的认知不明确,限制了对该区域中生界储集层分布的认识。利用新高精度三维地震资料和钻井数据,运用平衡剖面和盆地原型恢复技术,开展了埕海地区中生代变形研究,明确了中生界残留地层展布特点,并通过剖析古构造演化过程,探讨了盆地原型形成与演化过程。研究表明,中生代期间华北克拉通古东部高原的形成与垮塌过程对埕海地区中生界地层分布具有决定性的影响。根据构造变形分析成果,初步明确了埕海地区侏罗系碎屑岩潜山油气勘探方向。

Dagang Chenghai area is located in the south margin of Qikou sag. It is a region with severe structural deformation at the basin margin. Due to the superposition of Cenozoic stepped fault depressions, the Mesozoic structural pattern becomes extremely complex. For a long time, the cognition of Mesozoic structure outline and evolution process in Chenghai area are not clear, which limits the understanding of Mesozoic reservoir distribution. In this paper, the Mesozoic deformation in Chenghai area is studied by using the new high-precision 3D seismic data and drilling data, the balanced section and the basin prototype recovery technique, and the distribution points of the Mesozoic residual strata are defined. The formation and evolution of basin archetype are discussed by analyzing the evolution process of paleostructure. Studies have shown that the formation and collapse of paleo-eastern plateau of the north China craton during the Mesozoic era had a decisive influence on the distribution of Mesozoic in Chenghai area. Based on the results of structural deformation analysis, the oil and gas exploration direction of Jurassic clastic rock buried hill in Chenghai area was preliminarily defined.

大港埕海地区位于歧口凹陷东南部, 紧邻古近系生油中心区, 是黄骅凹陷古生界、中生界及新生界三期盆地叠置的地区[1, 2, 3], 也是大港滩海重要的油气勘探目标区域之一。1998年以来, 埕海地区已陆续发现赵东、张东东等多个侏罗系油藏, 形成了千万吨级的碎屑岩潜山勘探目标区域。近年来, 随着歧口地区三维地震勘探技术的不断进步, 在奥陶系和二叠系又相继发现油气, 进一步证实该区是一个多油气层叠置的富油气构造带[4]。相对而言, 埕海地区中生界、古生界勘探与认知程度偏低, 是当前大港滩海增储的有利地区, 其侏罗系厚砂层储集层物性较好, 单井油气产量高, 是埕海地区重要的油气勘探层系, 但受资料、钻探程度的限制, 埕海地区中生界研究工作相对缓慢, 地层展布规律不明, 原型盆地结构、主控地质因素不清, 限制了该区域侏罗系储集层分布的预测, 也影响了赵东、张东东等侏罗系潜山勘探成果的进一步拓展。因此, 有必要对埕海地区侏罗系盆地开展深入研究。

与渤海湾其他地区相比, 大港埕海地区侏罗系研究工作相对滞后, 多期改造以及相对较差的地震资料品质是造成对中生界认识不清的主要原因。近年来, 随着歧口凹陷三维地震勘探技术的不断进步, 新资料的取得为重新认识中生界展布创造了有利条件。结合歧口三维地震数据体最新解释成果, 从盆地演化角度出发, 运用构造回剥技术重新认识埕海地区侏罗系的盆地演化背景, 通过研究埕海地区中生界残留地层展布规律, 揭示该区中生界内幕地层特征和构造格局, 探索性地剖析中生界构造演化过程, 初步恢复了原型盆地结构, 为进一步评价侏罗系勘探前景奠定了技术基础。

埕海地区中生界地层保存相对完整, 包括了从晚三叠纪内陆坳陷到侏罗-白垩纪内陆断陷阶段的所有沉积建造。该区中生界地层纵向上表现出“ 红、黑、红” 特点, 反映了华北地台解体过程中古气候的规律性变化。岩性上, 研究区中生界沉积出现“ 细、粗、细” 的变化规律, 又反映了区内断陷活动强度的变化, 埕海地区中生界地层基本构成如下。

埕海地区中-下三叠统地层普遍分布, 以紫红色泥岩、粉砂质泥岩及粉砂岩为主。长石含量明显高于上覆和下伏地层, 粉、细砂岩与泥岩电性差别不大, 自然电位无差别, 曲线形态呈微齿形, 不含化石。

埕海地区中-下侏罗统地层相对发育, 根据岩性组合特点可分为上、下段。下段地层偏细, 主要为灰色砂岩、砂砾岩与深灰色泥岩互层夹煤层, 底部发育厚层含砾砂岩, 纵向上构成正旋回剖面。电性特征曲线底部电阻率高、向上逐渐变为低平锯齿形, 其中代表潮湿气候下的黑色-暗色含煤陆屑建造为该段地层的标志层, 该套地层主要孢粉化石组合为拟桫椤孢属-拟苏铁粉属组合。上段呈现“ 砂泥互层” 的特点, 电性特征曲线较平直, 或为中低值相间的梳状, 岩性以红色、杂色砂泥互层为主, 表明侏罗纪晚期气候逐渐变得干燥。该段孢粉化石减少, 但组合与下段有一定的继承性, 含拟桫椤孢属-克拉梭粉属-四字粉属组合。

埕海地区仅发育少量上侏罗-白垩系地层, 与邻区相比, 晚侏罗-早白垩世火山活动规模明显减小。白垩系地层主体以红色泥岩、粉砂岩为主, 上侏罗统则由杂色砂泥岩剖面构成。该段地层电性曲线以巨幅高阻为特征, 克拉梭粉属比较发育, 海金砂科分子也已零星出现。识别标志为典型红层的出现, 底部为大套厚层砾岩、含砾砂岩, 在纵向上呈现“ 砂砾包泥” 特征, 为干旱气候条件下的红色陆屑建造。

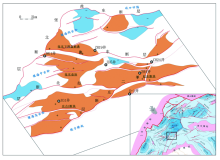

埕海地区位于埕宁隆起向歧口凹陷延伸的构造斜坡之上, 西以张北基底断裂带为界与歧南次凹相邻, 北以歧东断层为界与歧口主凹相接, 南侧则以羊二庄断层与埕宁隆起相连(图1)。构造带内部受赵北、张东断层切割, 分成三个不同的台阶块, 相应地组成三个不同的局部构造圈闭群。

埕海地区复杂的断阶结构与羊二庄断层以南埕宁隆起单斜结构形成明显的对比, 相对而言, 埕海地区断块结构总体表现出垒堑分割的特点(图2), 宏观上组合成大型复式背斜。在南北向剖面上, 呈现出三组阶阶下降的不对称堑垒系。自南向北, 各断块结构特征表现出如下特点。

埕海高台阶断块加持在赵北断层和羊二庄断层之间, 呈向东渐狭的三角形块体。主要圈闭集中在ZG 1井区及以南潜山区, 该断块北西向剖面结构表现出不对称地垒与地堑间隔特点, 东西向剖面则呈现明显的背斜形态, 背斜轴向北北西。在北东向边界断层之间, 发育数条近东西向断层, 将背斜切割为多个断块。

埕海中台阶断块位于赵北断层与张东断层之间, 是赵北大型铲式断层上盘的一个大型掀斜断块构造。该断块被张东断层、张北断层以及次级断层切割成地垒和地堑区。张东断层上升盘垒块面积近30 km2, 结构相对稳定。与埕海高台阶相似, 埕海中台阶东西向也有明显的褶皱现象。

埕海低台阶断块位于张东断层与歧东断层之间, 是埕海构造向歧口凹陷延伸的低台阶。该台阶结构复杂, 前新生界内幕存在复杂的反转构造, 中生界内幕则存在早期地堑系。靠近歧东断层的位置, 同样发育早期地垒块。受中部近南北向断层的影响, 低台阶区垒块被北东向断层所限制, 呈现鼻状构造特点。

总体上看, 埕海台阶断块结构表现出受古近纪断裂控制的特点, 在靠近张北断层上升盘一侧, 隐约出现轴向南北向的古褶皱, 这一古构造可能与沿海岸线隐伏构造的压扭活动有直接关系。

埕海地区位于歧口凹陷南缘, 其构造演化明显与歧口凹陷中、新生代以来的逆冲、反转沉降有直接关系, 其中中生代构造变形事件则与中国东部板块演化有明显的相关性。

歧口凹陷作为渤海湾盆地黄骅坳陷的一个三级构造单元, 其演化极具代表性, 故将埕海地区放入歧口凹陷作为整体研究, 运用运动学恢复算法, 对歧口凹陷及其周边地区做了大量平衡剖面并得到以下认识。

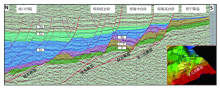

中生代早期, 歧口凹陷主凹处于印支期古隆起的翼部, 以褶皱成山为主, 经历了强烈的风化剥蚀作用, 中生界地层厚度中心主要在该古隆起的两侧, 隆起中心中生界地层连同石炭-二叠系地层被剥蚀殆尽; 中生代中晚期, 在华北克拉通东部形成了一个可能与现今歧口凹陷展布形态相似的古东部高原, 大致以南北向展布, 歧口凹陷正处于当时整个古东部高原的核心部位, 埕海地区位于其南侧斜坡区, 以挤压断块成山为主, 演化史剖面所揭示的古东部高原的北、西、南边界与近几年根据埃达克岩分析成果所得出的边界范围大致相当[5, 6, 7]; 在中生代晚期-新生代早期该东部高原发生了垮塌, 造就了现今的歧口凹陷主体, 沉积了巨厚的新生界地层。演化史剖面揭示了歧口凹陷区中新生代发生了区域反转, 中新生代隆起与凹陷呈镜像对应, 埕海地区由南往北新生界地层逐渐变厚, 而中生界地层则逐渐减薄; 中生代中晚期古东部高原南北两侧发育一系列逆冲断层, 位于高原南翼的埕海中低台阶区相应地发育背冲、冲起构造等逆冲变形。

中生代基底的构造格局在新生代盖层变形结果中仍有所体现, 即新生代构造具有对中生代构造的继承性, 特别是一些基底断裂(羊二庄断层、歧东断层等)在新生代被活化, 发生明显负反转, 而且在大型基底断裂之间有规模不等的块体效应, 造成的构造裂隙以及位移能为后期油气的充注形成提供良好途径(图3)。

因此, 埕海地区中生代构造变形主要与印支期古隆起的演变以及中生代中晚期华北克拉通古东部高原的形成与垮塌两个事件有密切的联系, 其中后者对埕海地区中生界地层分布起着决定性的作用。

埕海地区中生代复杂的构造变形与其中生代沉积盆地关系密切。由于埕海地区印支晚期和燕山晚期都处于隆升阶段, 没有发生成盆过程, 主要研究中生代燕山早中期的构造变形旋回与中生代成盆的关系。

燕山早期早-中侏罗世(J1-2), 埕海地区处于印支期古隆起的翼部, 由于受到该古隆起的限制作用, 在区域近东西向弱挤压下形成了沿原近东西向复向斜分布的中小型坳陷盆地。该期为一个构造活动相对平静期, 基本上保留了印支晚期的构造格局。研究发现, 现今歧北、埕海等歧口凹陷区侏罗中下统残留地层也是近东西向展布, 验证了演化史分析得出的结论。

燕山中期晚侏罗-早白垩世(J3-K1), 由于伊佐奈崎板块朝北西西方向向华北板块持续挤压加强, 在现今歧口凹陷区形成了一个近南北向展布的古东部高原, 上侏罗-下白垩统地层分布于该东部高原西侧的近北北东向的复向斜中, 形成了一系列受北北东或北东向断层控制的断陷盆地。由于埕海地区处于该古东部高原南侧斜坡区, 上侏罗-下白垩统地层较薄, 往西加厚, 厚值中心可能位于齐家务-港西地区。早白垩世晚期由于郯庐断裂走滑影响, 走滑变形叠加其上, 使晚侏罗-早白垩世盆地可能具有走滑性质。研究发现, 黄骅坳陷上侏罗-下白垩统残留地层呈近南北向展布, 验证了演化史分析得出的结论。特别是北塘地区, 该套地层的残留厚度形态体现了燕山早中两期沉积盆地幕式叠合的特征。

因此, 歧口凹陷区早-中侏罗世和晚侏罗-早白垩世的构造变形与成盆具有一定的耦合关系, 分别形成了近东西向展布的坳陷型盆地和近北北东或北东向展布的断陷型盆地。

黄骅坳陷中生代盆地构造活动性强, 多次升降, 沉积分异明显, 火山喷发频繁, 表现出多旋回演化的特征, 有印支-燕山期五幕构造热事件, 黄骅坳陷可划分为晚三叠世(T3)、早-中侏罗世(J1-2)、晚侏罗-早白垩世(J3-K1)和晚白垩世(K2)4个成盆期[8, 9]。由于埕海地区印支晚期和燕山晚期都没有发生成盆过程, 主要研究中生代燕山早中期两个成盆期的盆地原型。

本次研究参考前人成果编制了黄骅坳陷中区中生代燕山早中期的古地质图, 由于直接恢复中生界地层原始厚度难度较大, 同时鉴于黄骅坳陷区海相的寒武-奥陶系地层厚度相对比较稳定, 以石炭-二叠系地层底界为参考线初步恢复燕山早中期的盆地原型形态。通过系统分析, 得到以下认识。

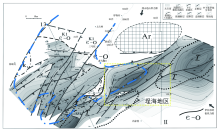

区域上, 受华北板块东侧的伊佐奈崎板块向西弱挤压作用, 原印支期近东西向背斜向着北东向转变, 但幅度不大基本保留了原印支期东西向隆凹相间的构造格局。受印支期古地貌控制, 在歧北、埕海地区, 侏罗中下统地层呈近东西向展布, 与下伏下-中三叠统、石炭-二叠系呈微角度不整合接触, 形成一个内陆坳陷型盆地, 其盆地边界南东至古埕宁隆起一侧、西至刘岗庄-周清庄一线、北至印支期古隆起, 近东西向展布, 埕海地区位于该盆地东部。该盆地物源推测主要来自印支期古隆起, 为一套沼泽相浅湖-河流相沉积, 从侏罗系中下统总体下细上粗且下部有一套含煤地层推测, 盆地经历了由充填到均夷披覆的沉积过程(图4)。

区域上, 伊佐奈崎板块持续向北西西方向挤压, 在原印支期古隆起上逐步形成近南北向的古东部高原, 断裂作用增强, 发育了一系列北东向断层, 块断地质结构明显, 在该高原西侧形成了一个近南北向的受断层控制的断陷型盆地。由于早白垩世晚期郯庐断裂带发生左旋走滑运动, 在盆地西侧发育了左行走滑断层, 使其具有走滑性质。该盆地边界东至中生代古东部高原, 西到古沧东断裂一带, 南至孔店-盐山一带, 北侧可能一直到北塘地区。埕海地区位于该盆地的东侧, 该盆地物源推测主要来自该古东部高原和西侧隆起双向物源。主体为一套红色细粒碎屑岩为主的河流-湖泊相沉积, 该套地层西厚东薄, 岩性横向变化大, 难以对比。埕海地区由于处于古东部高原南侧斜坡区, 上侏罗统-下白垩统地层较薄, 与下伏地层有明显的角度不整合接触关系(图5)。

油的产出与原始沉积盆地相关[10]。埕海地区早-中侏罗世盆地原型为内陆坳陷型盆地, 其煤层、暗色泥岩有一定的生烃能力, 而其中上部沉积的块状砂岩也有很好的储集能力; 晚侏罗世-早白垩世盆地原型为断陷型盆地, 受构造活动改造程度高, 以沉积红色碎屑岩为主, 可作为油气区域上很好的盖层。因此, 通过初步恢复埕海地区中生代盆地原型, 可以从中知悉中生代演化过程和动力学机制, 明确油气有利的静态因素(生储盖层的特征、分布)及动态因素(油气运移、保存), 为油气勘探提供有益的参考。

(1)埕海地区台阶断块结构表现出受古近纪断裂控制的特点, 在靠近张北断层上升盘一侧, 隐约出现轴向为南北向的古褶皱, 这一古构造可能与沿海岸线隐伏构造的压扭活动有直接关系。

(2)埕海地区中生代构造变形主要与印支期古隆起的演变以及中生代中晚期华北克拉通古东部高原的形成与垮塌两个事件有密切的联系, 其中后者对埕海地区中生界分布起着决定性的作用。

(3)歧口凹陷区早-中侏罗世和晚侏罗-早白垩世的构造变形与成盆具有一定的耦合关系, 分别形成了近东西向展布的坳陷型盆地和近北北东或北东向展布的断陷型盆地。

(4)通过恢复埕海地区中生代盆地原型得知, 埕海地区早-中侏罗世盆地原型为内陆坳陷盆地, 晚侏罗-早白垩世盆地原型可能为走滑性质的断陷盆地。从而知悉了中生代演化过程和动力学机制, 明确了油气有利的静态因素(生储盖层的特征、分布)以及其动态因素(油气运移、保存), 为油气勘探提供有益的参考。

根据以上分析得出, 埕海地区张东断层上下盘的张东垒块和张东下降盘断鼻构造应是中生界侏罗系碎屑岩潜山油气勘探的首选目标。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|