作者简介:王娜 工程师,1989年生,2016年毕业于中国地质大学(北京)古生物学与地层学专业,现在中国石油大港油田分公司勘探开发研究院从事油气成藏研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田幸福路1278号。电话:(022)63951964。E-mail:wna08@petrochina.com.cn

流体是沉积盆地的重要组成部分,流体的形成及运动规律与油气的生成、运聚及油气藏的形成、保存和破坏有着十分密切的联系。以大港探区歧口凹陷古近系流体动力研究为例,通过大量实测数据,分别探讨了流体动力特征、成因及演化过程,流体动力与油气成藏的关系。研究表明,歧口凹陷古近系异常高压在深层普遍发育,欠压实作用、黏土矿物脱水、烃类生成及水热增压是导致该地区异常压力发育的因素。异常高压环境下,深部源岩最后一期成藏期要晚于上部。通过开展歧口凹陷古近系流体动力的研究,明确了压力过渡带是油气勘探的重点,拓展了油气勘探范围,对加强中深层勘探,寻找油气富集区具有重要意义。

As an important part of sedimentary basins,the formation and the law of movement of fluid are closely related to the generation,migration and accumulation of hydrocarbon,and the formation,preservation and destruction of hydrocarbon reservoirs. Taking the Paleogene hydrodynamic research in Qikou Sag of Dagang exploration area as an example,through a large amount of measured data,the relationships between hydrodynamic characteristics,genesis and evolution process,and hydrodynamic and hydrocarbon accumulation are discussed separately. It is showed that the Paleogene abnormally high pressure in Qikou Sag generally develops in deep layers and that undercompaction,clay mineral dehydration,hydrocarbon generation,and hydrothermal pressurization are the factors leading to the abnormal pressure in the area. Under the abnormally high pressure,the last stage of accumulation of deep source rocks is later than that of the upper source rocks. Through the study of Paleogene hydrodynamic in Qikou Sag,it is clear that the pressure transition zone is the focus of hydrocarbon exploration,and the scope of hydrocarbon exploration has been expanded,which is of great significance for strengthening mid-deep formation exploration and finding hydrocarbon enrichment areas.

流体动力的变化和分布规律是决定油气运移和聚集的关键, 流体动力研究是油气成藏研究的重要手段之一[1, 2, 3, 4], 国内各大油田都逐步开展了对流体动力的研究[5, 6, 7]。流体动力变化可以真实反映油气运移情况[8], 通过分析流体动力变化及其成因, 可再现流体动力演化过程[9], 能有效地指导油气运聚特征的分析。

大港探区经历了加里东、海西、印支、燕山和喜山期构造热事件[10], 不同时期的构造热事件导致了该地区流体特征的复杂化和多期油气运移过程的形成[11, 12]。歧口凹陷作为大港探区两大富油气凹陷之一, 通过对其古近系流体动力特征、成因、演化过程及其与油气成藏关系的研究, 可有效指导歧口凹陷中深层的油气勘探开发。

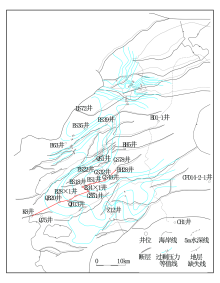

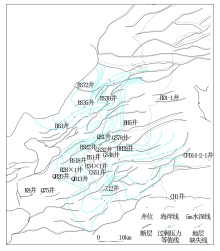

歧口凹陷位于渤海湾盆地黄骅坳陷中北部, 是黄骅坳陷最大的生油凹陷, 其古近系地层沉积厚度大, 分布范围广, 自下而上发育孔店组(Ek)、沙河街组(Es)和东营组(Ed)。歧口凹陷先后历经了中生代的初始开裂、古近纪的差异断陷和新近纪、第四纪的区域沉降三个阶段, 次级构造可划分为歧口主凹、北塘次凹、板桥次凹、歧北次凹和歧南次凹5个负向构造单元, 暗色泥岩在歧口凹陷广泛分布, 沙河街组及东营组的泥岩总厚度为1 500~4 500 m, 通过对泥岩压实曲线的研究, 分析了歧口凹陷古近系流体动力变化特征。

通过声波时差计算砂、泥岩压力, 将歧口凹陷古近系压力结构划分为三大系统:常压体系、弱超压体系、超压体系。从实测数据看, 纵向上歧口凹陷古近系流体压力差异明显, 东营组基本未出现异常压力, 仅3 000 m以下埋深出现低幅度超压, 压力系数一般不超过1.2; 沙河街组不同层位超压基本出现在2 500 m以下埋深, 沙一段压力系数在1.12~1.59之间, 沙二段压力系数最大接近1.4, 沙三段压力系数在1.10~1.58之间。

因此, 古近系压力在垂向上表现为“ 双层结构” , 即浅层常压系统和中深层超压系统, 受湖泛期发育的厚层泥岩影响, 从斜坡区到主凹区, 超压开始形成的深度也在增加。同时, 受层序地层影响, 超压在中深层具有三段式发育特征, 每段顶底板为超压湖泛泥岩段(EST), 中部为相对低压储集层段(HST+LST), 形成3个二级超压封存系统, 分别是SQE

平面上, 沙三段除洼陷周边的构造高部位, 基本均为高压环境, 歧北次凹-歧口主凹、板桥次凹和北塘次凹出现三个压力异常中心, 过剩压力最大均超过20 MPa, 歧南次凹过剩压力较低, 总体不超过10 MPa(图2); 沙二段超压分布范围较沙三段减小, 超过20 MPa的地区仅在歧口凹陷海域部分分布, 歧南和板桥次凹总体不超过10 MPa; 沙一段超压分布范围与沙二段相似(图3)。

3.1.1 欠压实作用

沙河街组在歧口主凹和歧北次凹的几个异常压力高点的压力系数可达1.6~1.8, 并与各洼陷沉降深、沉积中心具有很好的对应关系, 说明异常高压力的产生和巨厚泥岩的欠压实作用有关。BD 1-1井接近歧口凹陷中心, 自馆陶组开始出现欠压实, 到东营组欠压实幅度显著增大; Z 12井位于张东地区, 东营组上部处于正常压实状态, 但下部欠压实作用明显; CFD 14-2-1井位置介于凹陷和凸起之间, 东营组的压实特征不太明显; CH 1井位于凸起部位, 东营组缺失, 中生界依旧存在正常压实现象(图4)。

3.1.2 黏土矿物脱水

歧口凹陷伊利石含量在埋深小于2 000 m时, 一般不超过20%, 在2 000~3 000 m之间逐步增加到60%, 蒙伊转化的深度与异常高压带的出现基本一致。在此过程中, 蒙伊转化大量脱水, 增加了孔隙流体压力, 引起异常高压。

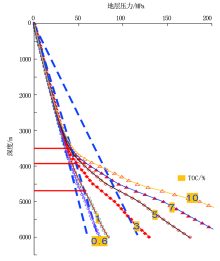

3.1.3 烃类生成

干酪根大量热降解生成烃, 增加了孔隙流体体积, 引起异常高压。由歧口凹陷压力与深度关系(图5)可见, 由生烃作用引起的超压, 仅与有机质丰度及埋藏深度有关, 引起超压的有机质丰度(TOC)下限为0.6%。

3.1.4 水热增压

随埋深增加温度升高, 孔隙流体膨胀, 但受限于岩石封闭作用而难以逸出, 流体压力升高, 形成超压。歧口凹陷整体表现为正常地温梯度, 较高地温梯度值主要出现在2 300 m以下地层中, 按照古近系地层埋深范围集中在3 000~5 000 m, 平均地温梯度为3.2 ℃/100 m计算, 压力在埋藏深度5 000 m的位置较常压增加0.1倍左右, 对超压的形成有一定贡献, 但不是超压形成的主要因素。

由于沉积埋深的变化及多期构造运动的影响, 地下水动力系统始终处于“ 压力增大-压力释放-压力相对平衡” 的演化过程。地下水压力随着埋深的增加逐渐增大, 当压力系数超过围岩破裂压力时, 会发生压力释放的现象。以BS 22井压力演化史恢复为例, 图6中①、②、③号点分别代表埋深2 900 m、3 125 m和3 608 m处压力演化特征, 可以看出, ①号点2 900 m处泥岩在明化镇中期开始生成弱超压, 由于作用时间较短, 压力系数至今只保留在1.08左右; ②号点3 125 m处泥岩中地层压力, 由于东营组地层的快速沉积, 在东营组沉积末期压力系数即达到1.8, 发生第一次压力释放, 之后由于欠压实作用和生烃作用导致地层压力再次增加, 并在明化镇组中期发生第二次破裂释压, 明化镇期至今, 受生烃作用影响, 地层压力又再次增加, 现今压力系数为1.46左右; ③号点3 608 m处从沉积开始至今, 共发生过三次超压释放, 由于埋深较②号点深, 第一次发生破裂释压的时期早于②号点, 由此可知, 在一定地质条件下, 处于下部的烃源岩在沉积早期, 比上部烃源岩多发生一次或者多次压力释放, 导致在进入生烃门限之后, 下部烃源岩压力释放时期滞后于上部, ③号点现今压力系数仅为1.38, 低于上部地层。在此条件下, 下部地层最后一期成藏期晚于上部地层。

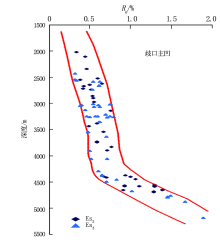

不同层位大量生油的门限深度有一定差异[13, 14], 从氢指数演化图看(图7), 从沙三段到东营组大量生油的门限深度逐渐增大, 沙三段为2 900 m左右, 沙一段为3 100 m左右, 而东营组接近3 200 m, 与传统生烃模式相比, 成熟门限深度普遍偏大; 从歧口凹陷Ro(镜质体反射率)随深度变化曲线看(图8), 在2 900 m左右Ro为0.5%, 4 450 m时Ro达到1.0%左右, 4 700 m为1.3%左右, 大量生油井段跨度达1 800 m。说明异常超压对烃源岩热演化具有抑制作用, 造成生油门限深度范围较大、大量生油井段长、液态烃下限明显向深部偏移。由于深部超压的存在, 古近系烃源岩在中深层热演化程度明显滞后, 这对歧口凹陷中深层烃类相态及油气有效勘探深度都具有重要的控制作用。另外, 在异常压力过渡带, 随着压力释放促进排烃作用的发生, 有利于油气晚期的快速成藏, 因此, 压力过渡带成为下步勘探重点。

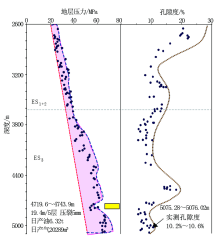

歧口凹陷深层异常超压的发育有效延缓了压实作用, 保留部分原生孔隙, 超压与构造的双重作用造成深层裂缝发育, 极大地改善了深部砂岩的储集性能[15, 16]。另外, 超压对烃源岩热演化的抑制作用, 使得高有机酸发育的主生油带向深部扩展, 并且深层沙河街组岩石类型以长石砂岩为主, 造成深部砂岩次生溶蚀孔隙十分发育。如BS 35井深度4 719.6~4 743.9 m, 压裂5 mm油嘴产油6.32 t/d, 产气20 289 m3/d, 深度5 075.28~5 076.02 m, 实测孔隙度为10.2%~10.6%(图9)。

深部流体运移与油气运移一致, 与盆地中的流体压力封存箱密切相关。以歧口凹陷深层沙三段超压体为例, 该层段强超压发育, 规模比东营组和沙一段超压体大, 由于超压体之间封闭层的存在, 有效阻止了下伏油气向上运聚。如QS 1井, 沙三段超压体将生成的油气封闭在下部超压体内, 从而导致早期生成的石油可以运移到上覆沙一段和东营组, 而晚期生成天然气仅分布于沙三段超压体内。此外, 超压作为排烃动力, 对油气运聚起着控制作用, 若圈闭中超压的形成早于油气的充注, 则对油气成藏不利; 若圈闭中超压的形成晚于或与油气充注同期, 则有利于油气成藏。由于超压的不稳定性, 油气勘探的重点是压力过渡带, 这在实际油气分布中也得到了证实(图10)。

歧口凹陷古近系压力结构划分为常压体系、弱超压体系、超压体系三大系统, 垂向上表现为“ 双层结构” , 其中超压体系在中深层具有三段式发育特征。不同地区、不同层位压力变化也有差异, 歧口主凹压力普遍较大。

影响流体动力的成因包括欠压实作用、黏土矿物脱水、烃类生成及水热增压, 处于高压环境下, 深部源岩最后一期油气成藏要晚于上部。

综合利用压力变化特征, 寻找压力过渡带可以更好地预测中深层有利勘探目标区。

(编辑 唐艳军)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|