作者简介:牟连刚 工程师,1983年生,2006年毕业于大庆石油学院资源勘查工程专业,现在中国石油大港油田分公司勘探开发研究院工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田勘探开发研究院。 电话:(022)63956269。E-mail:mulgang@petrochina.com.cn

重力流沉积砂体多具有非均质性强的特征,优质储集层分布是其核心研究内容。以歧口凹陷歧南斜坡区沙一中亚段重力流沉积砂体为研究对象,在已有认识的基础上,运用地震沉积学研究和成岩作用数值模拟方法,构建构造背景下的沉积、成岩一体化孔隙度预测模型,为重力流砂岩储集层质量评价及预测提供了依据。研究区沙一中亚段主要发育三种沉积微相(水道中心、水道边缘和水下漫溢),沉积学研究表明,储集层物性受沉积作用和成岩作用双重控制,原始储集物性上重力流水道中心储集层物性最好,水道边缘次之,水下漫溢物性最差;平面上,沙一中亚段发育南北两个次生孔隙发育区。处于主水道相区的低斜坡区,尽管埋深大,但溶蚀作用强,晚期胶结作用弱,孔隙度仍可达12%以上。重力流水道的孔隙演化与油气成藏过程密不可分,处于生烃中心的重力流水道中心是增储上产的主要目标。

Gravity flow sedimentary sand bodies always have characteristics of heterogeneous type and the distribution of high quality reservoirs is the core research content. Taking the gravity flow sedimentary sand bodies of the middle Member 1 of Shahejie Formation in Qinan slope area of Qikou sag as the research object, based on the existing knowledge, the seismic sedimentology and the numerical simulation method of diagenesis is used to construct the prediction model of sedimentary and diagenetic integrated porosity under the tectonic setting. In this paper, the conclusion provided the basis for the quality evaluation and prediction of gravity sandstone reservoir.There are three sedimentary microfacies in the middle Member 1 of Shahejie Formation of the study area: the center of the waterway, the edge of the waterway and the overflow of the water. Research of sedimentology shows that the physical properties of reservoirs are controlled by sedimentation and diagenesis. In terms of the original reservoir physical properties, the property of gravity flow channel central reservoir is the best, the waterway edge is the second, and the waterway overflows is the worst. In plane, at the middle Member 1 of Shahejie Formation, there are two secondary porosity developmental areas in the north and south.In the low slope area of the main waterway phase region, the buried depth is large, the dissolution is strong, late cementation is weak, and the porosity can reach more than 12%. The pore evolution of the gravity flow channel is inseparable from the hydrocarbon accumulation process, and the center of gravity flow channel in the hydrocarbon generation center is the main target of increasing production and storage.

重力流沉积具有良好的储集物性, 是储集层发育的重要场所, 其油气勘探重要性已得到了充分的认识。重力流沉积在我国陆相含油气盆地中广泛发育, 国内外诸多学者对重力流沉积展开了大量研究[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]。Kuenen等[1]提出了“ 浊积岩” 的概念, 解释了重力流中大套粗碎屑沉积及递变层理的形成机制, 是重力流沉积学的一次革命。Dott[2]根据流变学首次对重力流沉积进行了分类。Lowe[3]将流变学和搬运机制相结合, 将重力流重新细分为2类5种。张晶等[4]以歧南斜坡为例, 重点研究了地震沉积学在重力流沉积体系识别中的应用, 在歧南斜坡沙一段发现重力流沉积, 该区域沙一中亚段砂体储集层物性差异较大, 油气聚集和分布较为分散, 该重力流水道砂体孔隙演化与优质储集层分布尚待研究。

歧南斜坡带位于歧口凹陷的西南部, 夹持于东南部的埕宁隆起、西部的羊三木凸起、北部的南大港断裂和张北断裂[9]。歧南斜坡结构简单, 坡度变化微弱, 坡折构造发育不明显, 断裂改造强度小, 沉降速率均匀, 在斜坡分类中属于简单斜坡[10], 面积约800 km2, 发育典型的重力流沉积[11]。歧南斜坡深层重力流沉积发育, 重力流水道是厚砂体沉积的主要场所, 多口井都见到了工业油气流, 勘探潜力很大, 但斜坡区重力流沉积属于事件沉积, 搬运距离较近, 粒度粗细不一, 分选和磨圆较差, 其不同部位的储集层物性差异大, 油气充注程度不一, 油气分布较为分散, 故优质储集层分布研究是该区油气勘探的核心。本文通过对歧口凹陷歧南斜坡沙一中亚段地层沉积特征、储集层演化特征、物性影响因素等研究, 运用成岩作用数值模拟方法, 系统分析了沙一中亚段孔隙成因机理和变化规律, 构建了构造背景下的沉积、成岩一体化孔隙度预测模型, 进而预测沙一中亚段优质储集层的分布, 为深层有利目标的勘探提供科学的依据。

歧南斜坡在中生界基底上依次沉积了古近系和新近系地层。古近系地层包括东营组地层和沙河街组地层, 其中沙一段地层又可分为上、中、下3个亚段。沙一中亚段是主要的含油层系, 地层厚度为100~400 m, 砂层较发育, 不同部位砂体分布、厚度及储集物性差异大[12]。

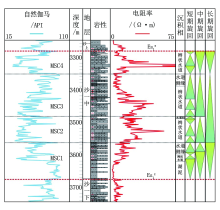

结合时频分析, 井震结合建立沙一中亚段高频层序格架, 将沙一中亚段按照岩性粗细变化划分为4期中期旋回砂组(图1)。

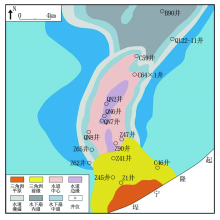

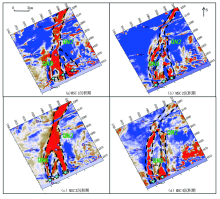

研究区沙一中亚段地层顶底均为连续强反射特征, 以沙一中亚段的顶底界面作为约束界面, 在其中采取等比例内插的方法提取99张方位角属性切片, 从中按时间顺序选取了4张不同时期的切片(图2)[11], 显示了水道从开始发育到消亡的平面形态变化和迁移过程:在整个沙一中沉积期, 水道在斜坡南部为相互分离的两支, 沿歧南斜坡向歧口主凹延伸, 在南大港断层与歧东断层之间的交界处汇合为一支进入歧口主凹, 两支水道初期弯度较低, 宽度最大, 水道下切较浅; 随着时间的推移, 水道整体向西迁移, 在MSC 2沉积时期, 西侧水道受到南大港断层的阻碍作用开始向左弯曲, 同时宽度变小, 表明水道下切深度增加, 水道的宽度受到了两侧堤岸的限制, 东侧水道保持了初期的低弯度, 宽度也减小, 但是延伸方向由北西向逐渐变为正北向; MSC 3沉积时期是水道下切侵蚀最深的时期, 可以从图2看到水道多次改道的痕迹, 此时期西侧水道的弯度达到最大, 东侧水道南段继续向西摆动, 北段位置并没有发生变化, 南部水道主体已经由经过Z 47井迁移至Z 47井西部; 沙一中末期水道已整体迁移至歧南斜坡的最西部, 东侧水道由于南段向西继续迁移延伸方向由正北向变为北东向。钻井资料显示, 东西两支砂体带不同砂层组的岩性、孔隙度和渗透率呈现“ 左右迁移, 此消彼长” 的分布规律[11]。地震资料显示复合砂体在横剖面上呈现顶平底凸的多个透镜状砂体叠置的形态, 是典型的水道冲刷-充填结构。这些资料均表明重力流水道左右摆动明显, 具有向两侧迁移的特征[13, 14]。

| 图2 歧南斜坡沙一中亚段不同时期地层切片[5] |

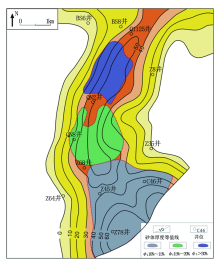

歧南斜坡物源主要来自南部的埕宁隆起, 发育低位体系域南北向展布的辫状河三角洲-重力流水道-远岸水下扇沉积(图3), 因多点注入, 其物源输入强度高。根据沉积体系、烃源岩分布、储集层特征、油气藏类型等方面可以将歧南斜坡细分为高斜坡、中斜坡和低斜坡[15], 重力流水道主要发育在沙一中亚段歧南中斜坡。

歧口凹陷的古地貌特征是影响重力流水道形态、演化的重要因素。古地貌对重力流水道发育的影响表现在两个方面:一是古地貌影响物源的输送通道, 歧南斜坡沙一中亚段发育近南北向的古凹槽是重力流水道优先发育区, 对重力流水道也有一定的限制作用; 二是古地形的坡度, 初期坡度大, 重力流能力大, 侵蚀作用强, 水道弯曲度低; 接近盆地中心坡度逐渐减小, 重力流能量减弱, 沉积卸载作用增强, 水道弯度也随之变大。沉积相类型受多级坡折带的控制发生了分异[16, 17], 辫状河三角洲砂体沿着水下凹槽发生滑动和滑塌, 在坡折带下倾方向形成近南北向呈条带展布的重力流水道砂体, 平面上水道呈复合朵状分布特征, 不具备扇体形态, 在水道末端形成远岸水下群扇[11]。

1.3.1 物性特征

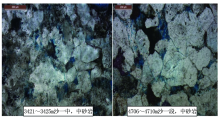

通过铸体薄片和扫描电镜分析等, 研究区沙一中亚段砂岩储集层孔隙类型主要包括原生孔隙(剩余粒间孔隙和填隙物内微孔隙)和次生孔隙(溶蚀粒间孔隙、溶蚀粒内孔隙和铸模孔隙)。研究区沙一中亚段储集层孔隙经历了由原生到次生的演化过程。浅层储集层孔隙以原生孔隙为主, 压实作用为主, 溶蚀作用还未开始; 深层储集层孔隙以溶蚀孔隙与原生孔隙并存为主, 次生孔隙为辅, 溶蚀作用明显[18]。储集层物性特征是储集层研究的重要内容, 本文主要通过孔隙度和渗透率等参数来表征储集层物性在平面和垂向上的变化规律。平面上, 重力流主水道砂体发育高孔高渗储集层, 其靠近物源, 压实作用和胶结作用较弱, 溶蚀作用

较强, 物性较好; 主水道两侧的砂体孔隙被高岭石、方解石等充填, 多发育中孔低渗或低孔低渗储集层, 物性较差(表1)。垂向上随着埋深的增加, 受压实作用和胶结作用的影响, 胶结类型由孔隙式胶结变化为接触式胶结, 甚至镶嵌式胶结, 颗粒间接触关系由点接触变为线接触(图4), 储集层孔隙度和渗透率减小。

| 表1 歧南斜坡沙一中亚段不同沉积微相典型井段孔隙度、渗透率 |

1.3.2 岩石学特征

研究区沙一中亚段岩石类型主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩, 石英平均含量47%, 长石平均含量17%, 岩屑(主要为碳酸盐岩屑)平均含量36%。根据砂岩成分特征, 可以将研究区沙一中亚段砂体划分为2支[19]:西部砂体带以长石岩屑砂岩为主, 石英含量低、岩屑含量高, 颗粒分选、磨圆较好, 压实较强, 表明西部物源成分成熟度高, 搬运距离较远; 东部砂体带以岩屑长石砂岩为主, 石英含量高、岩屑含量低, 颗粒分选、磨圆较差, 压实较强, 多见块状层理、递变层理、滑塌变形等, 表明东部物源成分成熟度低、近物源供给。这些沉积特征反映研究区沙一中亚段发生了快速堆积的突发性事件沉积。

由于同一沉积相带中不同沉积微相的岩性、物性不同, 其地震属性和测井曲线也会展现不同的特征。对研究区沙一中亚段重力流水道按照重力流形成机制可划分为水道中心、水道边缘和水下漫溢三种沉积微相。通过得到典型井不同井段在各个沉积微相的孔隙度、渗透率数据(表1), 来进行不同沉积微相物性差异的比较。

(1)水道中心微相:作为研究区重力流水道沉积的主体, 水道中心微相在平面上呈条带状分布, 岩性主要为砂岩和砂泥岩, 具递变层理、变形层理。砂体一般较厚, 测井曲线表现出箱形或钟形。重力流会对下伏地层造成冲刷侵蚀, 与下伏地层侵蚀突变接触。在埋深3 000 m附近, 水道中心的孔隙度平均值均大于10%, 渗透率明显高于水道边缘和水下漫溢微相, 储集物性最好。

(2)水道边缘微相:水道边缘微相是浊流漫出水下堤岸而形成的沉积微相, 紧邻水道中心发育。水道边缘微相沉积环境能量较弱, 岩性以粉细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩和泥岩为主, 具水平层理和波状层理。水道边缘微相岩石粒度较细, 砂泥岩互层发育, 测井曲线呈现漏斗形或齿形。在埋深3 000 m附近, 水道边缘微相的孔隙度平均值均接近10%, 高于水下漫溢微相; 渗透率远低于水道中心微相, 与水下漫溢微相相差不大, 储集物性较好。

(3)水下漫溢微相:水下漫溢微相是砂体能量减弱消失, 细粒沉积物沉积所形成的沉积微相, 水道不发育, 粒度很细, 岩性以泥岩为主, 具水平层理、波状层理, 泥岩和薄层细粉砂岩互层。测井曲线较为平直, 可见齿形。在埋深3 000 m附近, 水下漫溢微相的孔隙度平均值均不到10%, 渗透率也远低于水道中心微相, 储集物性较差。

通过比较三种沉积微相在相同层位的孔隙度和渗透率的值, 可以发现水道中心微相岩石的孔隙度、渗透率明显高于水道边缘微相和水下漫溢微相, 说明重力流水道主体部位储集层原始储集物性最好, 水道边缘储集层物性次之, 水下漫溢储集层物性最差。水道中心微相与水道边缘微相是本次研究的重点沉积微相。

研究表明, 不同沉积微相的主要成岩作用不同, 相同沉积微相在不同成岩阶段的成岩作用也不同, 埋深、温度、原始沉积物质类型和上覆岩层性质等都是导致成岩作用不同的主要因素[20]。通过对不同成岩阶段在不同沉积相带的成岩作用特征研究, 可以更为系统地阐述成岩作用的影响。

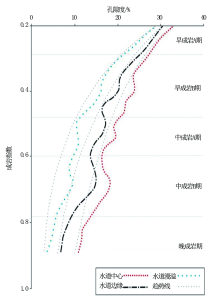

根据碎屑岩的自生矿物分布、形成顺序及自生矿物中包裹体的均一温度, 黏土矿物组合及伊利石/蒙脱石混层黏土矿物的转化, 岩石的结构、构造特征及孔隙类型, 有机质成熟度, 古温度等特征, 可以将碎屑岩成岩阶段划分为早成岩期、中成岩期和晚成岩期三个成岩阶段[21](图5)。将反映成岩阶段的Ro、古温度、混层比(I/S中的S%)(图5)、次生石英含量四项主要参数, 除以中成岩阶段的最大值后, 按照30%、20%、30%和20%的权重加权, 可以获得定量表征成岩阶段的参数ID以此反映成岩作用的强弱。

(1)早成岩阶段:研究区重力流水道中心微相在早成岩A期以机械压实作用为主, 自生黏土矿物以蒙脱石为主, 其他黏土矿物基本不生成, 胶结作用和溶蚀作用弱; 在早成岩B期机械压实作用减弱, 蒙脱石逐渐向伊利石转化, 自生碳酸盐、高岭石和伊蒙混层开始生成, 石英及长石增生、溶蚀作用和交代作用开始出现。水道边缘微相早成岩A期以机械压实作用和溶蚀作用为主, 自生碳酸盐、蒙脱石和高岭石可见, 胶结作用较弱; 在早成岩B期机械压实作用消失, 自生碳酸盐逐渐减少至消失, 自生黏土矿物中蒙脱石逐渐转化为伊利石, 可见高岭石和伊蒙混层, 溶蚀作用减弱, 交代作用开始出现。

(2)中成岩阶段:水道中心微相在中成岩A期以溶蚀作用为主, 机械压实作用逐渐减弱至消失, 可见自生碳酸盐、高岭石、伊利石和伊蒙混层; 在中成岩B期以溶蚀作用和交代作用为主, 压实作用消失, 可见自生碳酸盐、高岭石、伊利石和伊蒙混层。水道边缘微相在中成岩A期开始出现石英和长石增生, 可见高岭石、伊利石和伊蒙混层, 自生碳酸盐消失, 溶蚀作用较弱, 压实作用消失; 在中成岩B期可见石英和长石增生、自生碳酸盐、伊利石和伊蒙混层, 溶蚀作用弱。

(3)晚成岩阶段:水道中心微相在晚成岩期溶蚀作用减弱, 石英及长石增生、高岭石和伊蒙混层逐渐消失, 自生碳酸盐减少。水道边缘微相在晚成岩期以交代作用为主, 可见自生碳酸盐、石英及长石增生和伊利石, 溶蚀作用较弱。

综上所述, 沉积和成岩两大作用对歧口凹陷歧南斜坡区储集层的改造具有决定性影响。研究区不同沉积微相在原始沉积物成分、沉积环境等方面均不同。水道中心微相能量最高, 岩石粒度最粗, 分选、磨圆最好, 原始储集物性最好; 水道边缘微相能量减弱, 岩石粒度变细, 泥质含量增加, 原始储集物性变差; 水下漫溢微相能量最弱, 岩石粒度最细, 泥质含量最高, 原始储集物性最差。不同沉积微相在同一成岩阶段的主要成岩作用也不同[22], 研究区储集层砂岩经历了强烈的压实作用, 且发育各种胶结作用, 在酸性介质的影响下发生了强烈的溶解作用。对研究区沙一中亚段储集层进行了以上各项分析, 发现研究区储集层砂岩成岩阶段属于中成岩A-B期, 局部达到晚成岩阶段。在中成岩A-B期, 水道中心微相具有胶结作用弱, 溶蚀作用强, 次生孔隙发育的特征, 水道边缘微相溶蚀作用较弱。

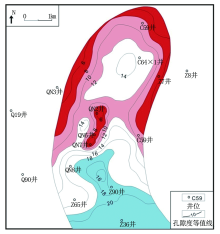

应用地震沉积学精细落实水道中心沉积及迁移变化特征, 通过成岩数值模拟[23], 计算出重力流沉积水道中心、水道边缘和水下漫溢三个沉积微相的成岩指数[24], 结合每种沉积微相成岩阶段, 得到不同沉积微相储集层孔隙度预测模型(图6):在相同成岩阶段, 水道中心沉积微相的孔隙度预测值最高, 水道边缘沉积微相孔隙度预测值次之, 水下漫溢沉积微相孔隙度预测值最低。利用多组孔隙度预测值(表2)可得出研究区沙一中亚段预测孔隙度等值线图(图7)。将孔隙度预测结果与成岩作用和成岩阶段等结合分析表明:沙一中亚段平面上发育南北两个次生孔隙发育区, 北部尽管处于晚成岩作用阶段, 但处于水道中心相区, 溶蚀作用较强, 胶结作用弱, 孔隙度可达12%以上, 储集层物性较好; QN 2、QN 6、QN 7等井区受沉积微相控制, 次生孔隙不发育, 储集层物性较差。

| 表2 歧南斜坡沙一中亚段不同沉积微相典型井孔隙度实测与预测值 |

构造、沉积、烃源岩“ 三元耦合” 决定了歧口凹陷歧南斜坡区具有规模成藏的基础。研究区具有“ 沟槽输砂、坡折控砂” 的特点[24], 以重力流水道沉积为主, 多种类型沉积体系为辅, 是不同方向物源的卸载区。纵向上受砂体发育规模的影响, 油气主要富集于MSC 3沉积期发育的重力流水道砂体中。重力流水道沉积主要发育在歧南斜坡中斜坡区沙一中亚段, 储集层岩石主要处于中成岩阶段, 尽管局部达到晚成岩阶段, 但总体溶蚀作用较强, 次生孔隙发育, 孔隙度在8%~18%之间, 物性较好。烃源岩处于低成熟-成熟阶段, 产油为主。研究区紧邻歧南次凹、歧北次凹和歧口主凹, 具近源成藏特征。重力流主要发育在深水环境中, 深水泥岩是良好的烃源岩, 具备自生自储的生储关系。研究区断层发育, 开启性断层可将深部生成的油气运移到重力流水道储集体中。重力流水道迁移改道频繁, 废弃水道处易形成岩性圈闭。

综上所述, 研究区沙一中亚段具有很好的油气成藏条件, 构造、沉积、烃源岩“ 三元耦合” 决定了研究区是多层系、多类型岩性地层油气藏叠加连片的复式含油气带, 构造背景下规模优质重力流水道中心砂体是油气勘探的主要方向。

(1)歧口凹陷歧南斜坡区沙一中亚段重力流水道按照重力流形成机制划分为水道中心、水道边缘和水下漫溢三种沉积微相, 重力流水道中心储集层物性最好, 水道边缘储集物性次之, 水下漫溢储集物性最差。

(2)压实作用和溶蚀作用是研究区沙一中亚段砂岩储集层最终物性的主要控制因素。研究区沙一中亚段砂岩处于中成岩阶段, 局部处于晚成岩阶段; 水道中心微相在该成岩期胶结作用弱, 其在重力流沉积相带中溶蚀作用最强, 次生孔隙最发育; 研究区储集层孔隙经历了由原生到次生的演化过程。

(3)孔隙度预测结果显示, 研究区沙一中亚段平面上发育南北两个次生孔隙发育区, 结合油气富集规律, 明确了有利勘探目标孔隙度下限多在8%以上, 砂体在高、中、低斜坡均有分布, 其中低斜坡处砂体厚度大, 孔隙度高, 油气充注度高, 物性最好。

(4)重力流水道的孔隙演化与油气成藏过程密不可分, 处于生烃中心的重力流水道中心是增储上产的主要目标。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|