作者简介:姚芳 高级工程师,1973年生,1997年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查专业,长期从事油田综合地质研究相关工作。通信地址:300280 天津市大港油田幸福路1278号。电话:(022)63962535。E-mail: dg_yaofang@petrochina.com.cn

针对黄骅坳陷油气预探对古构造恢复的需求,结合盆地演化特点及相关资料,在对古构造恢复方法进行系统分析、优选的基础上,利用高分辨率三维地震数据,采用古水平面恢复法对黄骅坳陷上古生界进行古构造恢复,证实古水平面恢复方法是断陷盆地地震覆盖区快速开展古构造恢复、研究构造演化的有效手段。通过古构造恢复,认识到黄骅坳陷中生代末期的古构造表现出大型帚状雁列的特点,该巨型帚状构造由乌马营-官西、徐扬桥-孔西-大中旺两个近南北向右阶雁列背向斜带与其东侧一系列北东向撒开的背向斜带组成;除徐西、沧东断裂外,盆内二级断层均产生于渐新世以后,且新生代大规模断裂改造作用也主要发生在渐新世以后,孔店组沉积早、中期的古构造形态与中生代末具有很大相似之处;侏罗纪期间,在南皮至东光一带以及古盐山地区存在古凹陷,凹陷带轴向南北,其间夹持的隆起构造是古生界原生油气一次生烃期间油气运聚的主导方向。该研究成果对古构造恢复方法的选择及研究黄骅坳陷古构造具有重要指导意义。

According to the demand for paleo-structural restoration in oil and gas prediction of Huanghua Depression,combined with evolution features of basins and related data,based on the systematic analysis and optimization of paleo-structural restoration methods,high resolution 3D seismic data and paleo-horizontal restoration method are used to restore the paleo-structure of the Upper Paleozoic in Huanghua Depression,by which the paleo-horizontal restoration method is proved to be effective for rapid paleo-structural restoration and study of structural evolution in seismic coverage area of fault basins. Through paleo-structural restoration,it has been realized that the paleo-structures at the end of Mesozoic in Huanghua Depression are featured with large broom-shaped en echelon,which consisted of two near north-south right-step en echelon anticlinal syncline belts,Wumaying-Guanxi,Xuyangqiao-Kongxi-Dazhongwang,and a series of anticlinal syncline belts spreading northeast on its east side. Except for Xuxi and Cangdong faults,the secondary faults in the basin all occurred after Oligocene,and the large fault reformation in Cenozoic also occurred after Oligocene. The paleo-structural morphology of the early and middle sediments of Kongdian Formation is very similar to that of the late Mesozoic. During the Jurassic,paleo-sags exist in Nanpi-Dongguang area and paleo-Yanshan area,which are axially north-south,and the uplift structure clamped is the dominant direction of hydrocarbon migration and accumulation during the primary hydrocarbon generation of Paleozoic primary oil and gas. The results have great value in guiding the selection of paleo-structural restoration methods and the study of paleo-structures in Huanghua Depression.

古构造恢复的一个重要目的是探索古构造油气藏的改造、迁移与再聚集过程, 它是研究含油气系统原始构成以及含油气系统后期改造动态过程的一项关键性手段, 特别是对于寻找潜山油气藏尤为关键。黄骅坳陷是华北地区重要的产油气盆地, 但一直以新生界油藏为主, 潜山油气藏发现历程艰辛。研究证实, 黄骅坳陷潜山油气藏的形成与潜山构造的形成演化过程密切相关[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], 开展古构造恢复研究是为潜山油气藏评价提供依据的重要手段。与此同时, 古构造恢复方法很多, 选择一种资料基础合适、效率高而且效果最佳的古构造恢复方法也是必须的。在前人研究基础上, 本次研究利用近年大港油田新的超大连片三维地震资料及构造解释成果, 优选采用古水平面恢复法对构造恢复进行了补充完善, 并重新梳理了上古生界潜山构造的形成过程与特点, 以期对黄骅坳陷潜山构造形成演化研究及油气藏的发现起到推动作用。

因此, 古构造在地史时期的埋藏状态应视为古构造恢复[8, 9, 10, 11, 12, 13]的主要内容, 当然它也包括古断裂构造体系的恢复。这种情况下, 恢复古构造在不同沉降期的古埋藏趋势是研究的主要目的。

古构造恢复是研究多旋回盆地油气成藏、改造及重组的重要手段, 是建立在以反演分析为基础的逐步回剥之上。回剥即剔除上覆地层, 将不同时期的古水准面恢复到原来位置的过程。常用的古构造恢复技术包括平衡地质剖面、厚度分析方法等[14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], 等厚图法是最早提出的古构造恢复技术, 它是基于地层厚度的空间变化与古地貌或基底沉降之间具有直接关系的基本假设, 也可以认为是最早的“ 可容纳空间” 沉积观点。该方法在俄罗斯地台、西伯利亚地台古构造研究过程进行了应用[21]。黄骅坳陷区中、新生代期间地层侵蚀规模虽然较大, 但由于持续的抬升作用速度较快, 导致夷平作用不彻底, 进而形成沟壑纵横的古地貌形态。因此, 上覆地层沉积厚度的变化仅能反映侵蚀后的古地貌状态, 而难以反映下伏地层产状。正是由于构造夷平作用不彻底, 导致残留地层厚度难以反映古构造埋藏状态, 因而在黄骅坳陷, 地层厚度法不能直接用于古构造的恢复。

基于沉积压实规律的密度法、声波时差法以及镜质体反射率法, 由于孔隙度变化受深埋藏成岩作用、岩性剖面等的影响较大, 其使用的环境是有限的。在泥岩较发育的层序中以及在残留地层厚度较大的地区, 上述方法有一定的使用价值。但是当经历过多次抬升剥蚀、地层残留厚度较小、同时被恢复的地层又有太多的砂岩时, 这一方法的有效性值得怀疑[22]。在黄骅盆地, 由于需要进行恢复的中生界地层绝大多数属于粗碎屑岩剖面, 上述方法总体上是不适用的, 即便部分地区可用, 但由于横向上误差值变化很大, 也难以用来计算古剥蚀量的空间变化特点。

波动地质学法、米兰科维齐高频旋回法这些新的研究手段, 目前尚属于探索阶段。漆家福等[23, 24, 25, 26]曾在黄骅坳陷进行过实验, 取得了一定进展。但由于影响因素比较复杂, 利用该方法所得到的古构造面貌也还存在很大的不确切性。

1.2.1 理论基础

如果能够较准确地刻画某一时期的古地貌起伏形态, 则侵蚀期后的古构造起伏是可以确定的。构造研究普遍认为, 强烈的构造变形通常集中在一个相对短暂的时间段, 大规模的构造热事件之后往往是一段较长时间的均衡调整阶段, 也是侵蚀作用发生的主要时期。剧烈构造运动之后, 地下地质体的变形作用也随之减弱, 因而侵蚀作用发生时的古构造基本保持了剧烈构造运动结束时的形态。也就是说, 由侵蚀地貌所确定的古构造埋藏状态可近似代表侵蚀作用发生之前的古构造形态, 这就是采用古水平面分析方法研究深部古构造埋藏起伏变化的理论前提。

在今构造和地层剖面当中, 古水平面是无法直接看到的, 但是通过分析充填地层的层序结构特点可以得出较为准确的古水平面产状。

在新的深埋及构造变形过程中, 由于上覆地层与包括古构造体系的基底地层已经成为不可分割的整体, 二者同时受后期构造变形改造作用。因此, 上覆地层的褶皱、抬升、沉降等变形与基底古构造保持着一致性, 沉积的上覆地层只要不发生强烈的热变质作用而失去原有的地层产状, 就仍然可以作为下伏古构造的指示“ 标记” 。通过识别不整合面以上充填的地层层序结构, 可以判断不整合形成之后的古沉积水准面产状, 进而恢复深部古构造形态。

1.2.2 方法应用

结合层序地层学分析开展古水平面恢复是古构造恢复的关键所在, 而标示古水平面的层序特点在高精度成像的地震剖面上可以较容易识别出来。上超、下超、顶超、底超等层序结构对应着古湖平面及不整合面的产状变化, 是解释古水平面的关键性依据, 只要将确定的古水平面拉平就可以恢复沉积当时的深部古构造形态。同时, 结合部分标志性探井得到的古剥蚀量恢复数据, 就可以较为精确地恢复不同地层沉积期间古构造埋藏形态。关于利用古水平面开展古构造恢复的技术原理、图解及步骤, 前人已有详细描述[22], 本文不再重复。

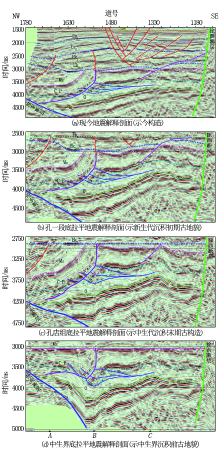

近年来, 在黄骅坳陷新采集、处理的高分辨率三维及二维地震资料为这一技术的推广实施创造了条件, 而三维地震解释技术中的层拉平及断块恢复技术则为研究提供了必要的高效工具。同时, 利用三维或二维地震资料进行古构造恢复也可实现解释古水平面的一致性和闭合性。图1是利用地震解释软件提供的层拉平技术开展古水平面恢复, 研究古构造演化的一个实例。

通过分别对孔一段底(图1b)、孔店组底(图1c)、中生界底(图1d)进行层拉平, 与今构造剖面(图1a)进行对比分析, 可以很容易地研究不同时期古构造的形态及演化。图中所示A、C两点间的二叠-奥陶系内部由印支运动形成的古逆冲构造-乌马营逆冲推覆构造, 在图1d所示古逆冲构造高点-B点, 在侏罗纪沉积时期构造发生反转为侏罗纪局部凹陷, 沉积较厚侏罗系地层, 此时显示侏罗纪盆地局部拉张的特点。到中生代末期, AB段受沧东铲式断裂旋转掀斜作用再次发生构造反转, BC段相对继承性发育, 此时期中生界及部分古生界地层遭受强烈剥蚀, 再次在B点形成古构造高, 且构造高一直保持到了现今。

对比图1c和图1b, 其中图1c是孔店组底界拉平, 理论上反映孔店组沉积前的古构造形态。考虑到中生界末期华北地区夷平作用并不彻底, 图1b所示Ek1底拉平剖面, 基本代表了孔店组沉积初期的古水平面, Ek2+3地层厚度的变化, 反映中生界末期古地形变化很大, 剖面显示两边高中间低的古地貌特点, 说明古构造反转幅度并没有图1c所示大, 也就是说图1b更真实地反映了古构造演化过程和深埋特点。因此, 利用古水平面恢复研究古构造不同地质时期深埋特点及变化更真实, 这也是古水平面恢复法的优势所在。

此外, 借助一些专业地震解释类软件提供的沿断层滑动、块体旋转、平衡剖面恢复等技术手段, 在地震剖面上研究构造演化, 特别是直接利用深度域地震资料开展研究, 效果会更好, 本文不逐一阐述。

黄骅坳陷古生界含油气系统形成的关键时刻是中侏罗世末期[27], 同时鉴于新生代始新世与渐新世期间的断裂构造改造的差异性, 故对中侏罗世末期, 晚白垩世及始新世中期三个阶段的奥陶系顶面古构造形态进行了恢复、完善。在古构造恢复的过程中, 除采用古水平面法开展古构造分析外, 也利用少量的平衡剖面进行了补充。通过系统的古构造研究, 对大港探区前新生代构造产生了如下新认识:

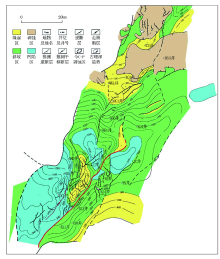

(1)大港油田前新生代古构造均是中生代印支-燕山阶段的产物, 在古近纪孔店-沙河街期以后被伸展断裂、掀斜作用所改造。恢复结果表明, 中生代末期的古构造表现出大型帚状雁列的特点(图2)。巨型帚状构造由乌马营-官西、徐扬桥-孔西-大中旺两个近南北向右阶雁列背向斜带与其东侧一系列北东向撒开的背向斜带组成。近南北向古构造带表现出较强的压剪变形特点, 在这些构造带中发现了大量走滑构造, 如在乌马营地区, 新发现了一系列与徐西古走滑断裂系相关的左行平移断层, 最大的一条走滑分量在4 km左右。在NE向以逆掩构造为主、雁列的构造带中, 发育了大量的近SN或NNW向展布的平移断层, 与部分平移断层伴生了一些挤压推覆构造, 如千米桥潜山构造等[14, 15]。

据此推断, 黄骅坳陷中生代古构造是近南北向压扭构造与北东向挤压构造叠加的结果。

(2)结合古构造恢复及构造演化研究可以证实, 黄骅坳陷区除边界断裂徐西、沧东断裂外, 盆内的二级断层主要产生于渐新世以后, 且新生代对古构造的大规模断裂改造作用也主要发生在渐新世以后, 在坳陷南部地区, 渐新世早期是古构造发生大规模旋转、削截的主要时期。同时, 由于始新世未见发生明显的块体旋转, 中生代末期的古构造控制了黄骅坳陷南区孔店组沉积早期古地貌, 一直到孔店末期才受到徐西、沧东断裂活动控制而发生较大的古构造变形, 沉积古地貌才发生较大的变化, 故孔店组沉积早、中期的古构造形态与中生代末具有很大相似之处(图3)。

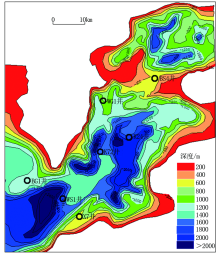

(3)古构造恢复证实侏罗纪期间, 在南皮至东光一带以及古盐山地区存在古凹陷, 凹陷带轴向南北, 其间夹持的隆起构造是古生界原生油气一次生烃期间油气运聚的主导方向。古构造恢复发现的两个凹陷面积均较大, 其中古南皮凹陷其西段近一半的面积位于沧县隆起(南段), 它是南区古生代油气的主要供源区。在白垩纪中、晚期, 由于南区CC 1井-X 7井方向花岗岩带侵入的影响, 古凹陷在晚白垩世被隆起作用所改造, 形成现今的DG井-DGu 1井背斜带以及南皮斜坡。

对于改造型盆地, 利用古水平面恢复法开展构造演化研究, 更接近古构造真实的演化过程及深埋状态, 同时基于海量地震数据, 可以利用更先进的技术手段、方法, 使得古构造恢复研究工作可以更大范围、更精细、更高效地开展。利用古水平面恢复法研究黄骅坳陷上古生界的古构造, 对研究黄骅坳陷潜山构造演化及成藏提供了支撑。

编辑 李特

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|