作者简介:郑丽君 工程师,1984年生,2009年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查工程专业,现在中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司技术装备部从事科技管理相关工作。通信地址:124010 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街77号。电话:15042755608。E-mail:zhenglijun2007@163.com

辽河坳陷雷家地区湖相碳酸盐岩储集层致密油气勘探开发过程中,传统的解释评价方法难以实现对该类非常规储集层的精细解释评价和准确判断,同时也没有适合该地区致密油气的解释评价标准。为此,从该区的构造、岩性、烃源岩、油质类型入手进行研究,得出该区油气是初次运移与二次运移叠加、油质类型为低熟油的结论,并建立了雷家地区碳酸盐岩储集层 S1与 ϕ解释图板和雷家地区碳酸盐岩致密储集层录井综合解释评价标准,且实际应用效果较好,为区块精细解释评价提供了重要的依据,很好地解决了区块解释无标准可依的难题,为雷家地区下步试油压裂选层提供了有力的依据。

It is difficult to finely interpret,evaluate and accurately determine the tight oil and gas in lacustrine carbonate reservoirs in Leijia area of Liaohe Deperssion by traditional interpretation and evaluation methods in the exploration,and there is no interpretation and evaluation standard suitable for tight oil and gas in this area. For this reason,starting with research on the structure,lithology,source rock and oil quality of the area,it is concluded that the oil and gas in this area are the superimposition of primary migration and secondary migration,and the oil quality is low-maturated oil. The S1and ϕ interpretation chart for carbonate reservoirs in Leijia area and comprehensive mud logging interpretation and evaluation criteria for tight carbonate reservoirs in Leijia area are established. With good application effect, it provides an important basis for detailed interpretation and evaluation, remedies the lack of standard in the block and provides a favorable basis for following oil test,fracturing and formation determination in Leijia area.

目前辽河坳陷大部分探区已进入中期或末期勘探阶段, 大型整装构造油气藏的发现几率逐渐减小, 而非常规油气藏发现的比例逐渐增大, 并已成为辽河油田下步勘探开发的重要方向。致密油气作为非常规油气资源之一, 具有分布广泛、潜力巨大的特点。致密油是指以吸附或游离状态赋存于生油岩中, 或与生油岩互层、紧邻的致密砂岩和致密碳酸盐岩等储集岩中, 未经过大规模长距离运移的石油聚集[1]。近年来, 随着勘探程度越来越高, 致密油气已逐渐成为辽河油田未来重要的能源接替领域[2, 3, 4, 5]。

致密油赋存空间主要分为两种类型, 一种是烃源岩内部的碳酸岩或碎屑岩夹层中, 另一种为紧邻源岩的致密层中。雷家地区湖相碳酸盐岩储集层致密油的赋存空间属于第一种类型。早期针对碳酸盐岩致密油勘探多口单井获得工业油流, 展示了该区的勘探潜力, 但录井过程中仍存在储集层难预测, 油气分布规律不清晰等问题。为此, 基于该区的构造、岩性、烃源岩、油质类型等资料, 进行录井解释评价方法综合研究, 构建区域录井综合解释评价标准, 旨在为该区域后期开发提供可靠的解释评价依据。

雷家地区构造位置处于辽河盆地西部凹陷中北部, 包括陈家洼陷北部、高升鼻状隆起南翼、冷东断裂背斜带的北部, 发育近东西向、北东向两组断裂, 早期北东向断层被后期近东西向断层切割成若干断块。其构造演化分为两个阶段即断陷阶段和坳陷阶段, 其中断陷阶段分为张裂期和裂陷期, 区域内主要目的层段沙四段杜家台油层段和高升油层段沉积岩形成于张裂期。该区整体构造形态为地层东倾, 沙河街组各段地层向西减薄, 由北东向、近东西向两组不同走向的断层相切割, 形成若干断块, 与沙四段碳酸盐岩形成一系列构造-岩性圈闭。

雷家地区包含的陈家洼陷为辽河盆地西部凹陷六大生油洼陷之一, 油气资源条件十分优越, 为一富油气洼陷。洼陷内发育的沙三段、沙四段暗色泥岩和页岩为良好的有效烃源岩, 且两套烃源岩分布广、厚度大、富含有机质、母质类型好、生烃强度大。沙四段湖相碳酸盐岩地层是碳酸盐岩和泥岩互层沉积或混杂沉积, 泥质含量高的层段有机质丰富, 也是较好的烃源岩。沙三段、沙四段两套烃源岩的存在, 造成了油层中原油为长距离运移与短距离运移相叠加或上述两种油气叠加的一次运移与二次运移混杂的特殊油藏类型。

雷家地区沙四段的储集层岩性分为杜家台储集层和高升储集层两套。杜家台储集层岩性主要为泥质白云岩、白云质泥岩、灰质泥岩、泥灰岩及灰质页岩; 高升储集层岩性主要为白云质泥岩、灰质页岩。在经过多次构造运动及挤压反转后裂缝较为发育, 孔隙类型主要为裂缝, 其次为溶蚀孔。

地下石油和天然气具有流动性, 运移可以改变石油和天然气的原始组成, 在石油和天然气由烃源岩到圈闭的运移过程中, 岩石矿物对石油中不同组分的吸附能力及油气运移路径的差异等均可引起石油物理化学组成的变化, 储集层内石油比烃源岩中提取物更富含饱和烃, 相对缺少胶质、沥青质等重质组分。在初次运移中, 由于黏土矿物对石油各组分的吸附能力不同, 吸附性小的组分优先运移进储集层, 吸附性较大的组分则更多地被保留在烃源岩中。油气在二次运移过程中经过“ 地质色层” 的过滤作用后, 碳数较少、运移能力强的小分子轻烃, 容易通过上覆地层向上运移; 运移能力较弱的大分子轻烃, 不容易通过上覆地层运移而滞留在油气储集层中或紧邻储集层的上覆地层中。

气测录井不仅是发现油气显示非常有效的手段, 还可以通过对气测组分变化规律的研究来判断油气运移距离长短和油水性质特征。通过对研究区域附近不同层位、不同岩性的气测录井资料统计发现, 油气经过了长距离运移的沙三段砂岩储集层的C2值大于C3值, 而距离油源较近的沙三段砂岩储集层和沙四段碳酸盐岩储集层的C2值小于C3值(表1), 储集层具有明显的油层特征, 无含水特征。

| 表1 雷家地区气测组分C2与C3大小关系统计 |

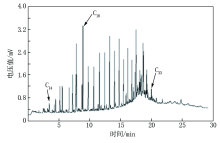

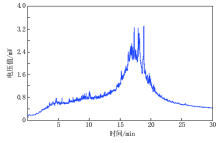

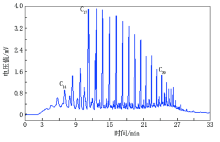

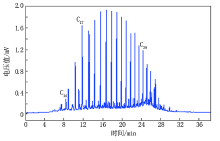

轻烃是天然气、原油及沉积岩石中烃类的重要组成部分, 泛指原油中的汽油馏分, 即C1-C10烃类, 在正常原油中占20%~40%, 轻烃的组成有烷烃、环烷烃和芳香烃三族烃类, 在雷家地区沙四段泥质类碳酸盐岩这种既是生油岩又是储集岩的地层中轻烃普遍存在。轻烃录井中总烃数值的大小可反映地层含油性的好坏及含油丰度的高低, 雷家地区碳酸盐岩致密储集层部分地层因泥质含量高, 具有生油能力, 储集层中油气经过了短距离的初次运移, 轻烃录井显示出峰数较多, 苯和甲苯等芳香烃含量高, 轻质组分占比较小(图3); 部分地层泥质含量低, 碳酸盐含量高, 岩石成分较纯, 地层内油气主要为经过一定距离运移后的油气, 轻烃录井反映出峰数变少、苯和甲苯等芳香烃含量较少, 轻质组分占比较大(图4)。∑ (C1-C5)/总烃之比可反映轻烃录井轻质组分含量的大小, 其值能够反映流体流动能力的高低。

通过对雷家地区碳酸盐岩致密储集层试油段进行轻烃分析表明, 以L 93井为例(表2), 该井轻烃具有两个特征:一是总烃数值较高、出峰数大于54; 二是对应于岩心录井、气测录井显示好的井段, ∑ (C1-C5)/总烃比值较大。

| 表2 L 93井试油段轻烃数据 |

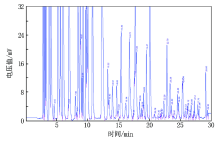

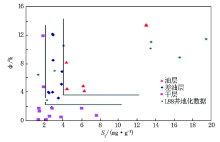

岩石热解录井是以岩心或岩屑为分析对象, 可以定量检测储集层的含油气总量, 是发现评价油气层的有效手段。岩石热解分析技术是在程序升温的热解炉中对储油岩岩样进行加热, 通过分析样品在不同温度范围内的气态烃(S0)、液态烃(S1)、裂解烃(S2)的含量, 实现对不同烃类的定量检测。产烃潜量Pg是反映烃源岩好坏的一个重要指标, 为岩石中已生成未运移走的游离烃(S0+S1)与岩石中有机质热解烃(S2)之和。雷家地区碳酸盐岩储集层岩石热解资料显示, 泥质含量高的地层裂解烃含量普遍较高, 即S2数值较大, 产烃潜量也较大, 显示该区地层岩石为很好的生油岩; 而碳酸盐岩含量高的地层S2值较小, 显示地层岩石为储集岩石。液态烃(S1)含量的大小反映了储集层流体流动能力的高低, 裂缝发育的储集层油气为初次运移与二次运移油气的叠加, 故液态烃S1的浓度高, 数值较大。试油资料也反映了试油效果的好坏与岩石热解的液态烃即S1值的大小呈正相关。通过S1与测井有效孔隙度(ϕ )的对比研究, 建立了雷家地区碳酸盐岩储集层S1与ϕ 解释图板(图5)。

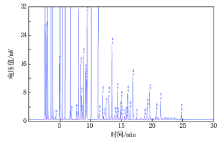

热解气相色谱分析技术可以检测储集层中可流动的部分烃类, 得到C8-C37的正构烷烃、姥鲛烷和植烷的相对含量。根据热解气相色谱的主峰碳位置和谱图的形态不仅可以判别生油岩的成熟类型, 同时也可以判别储集层含油丰度的高低以及油气运移距离的长短。在不同热演化过程中, 正构烷烃、姥鲛烷和植烷的分布特征不同, 随着成熟度降低, 正构烷烃高碳数部分增多, 低碳数部分减少, 主峰碳后移, 姥鲛烷、植烷减少。在运移过程中油气发生组分分异作用, 导致低碳数正构烷烃相对富集(图6、图7)。

气测、地化、轻烃录井反映了地层岩石含油的连续性, 针对雷家地区这种油品性质为中重质油地层的解释评价, 需要考虑各种录井方法录取资料的含油连续性, 只有各项指标都达到统一的油层标准, 才能确定地层产能是否达到工业油流标准。因此, 基于区块试油结论的分析, 建立了雷家地区碳酸盐岩致密储集层录井解释评价标准(表3)。

| 表3 雷家地区碳酸盐岩致密储集层气测、地化、轻烃录井综合解释评价标准 |

同时, 雷家地区湖相碳酸盐岩储集层是源储一体的油层, 泥质含量高的地层有机质丰富、裂缝发育差、孔隙度小, 具有很好的生油层特征; 碳酸盐岩含量高的地层有机质含量低, 裂缝发育, 孔隙度大, 地层具有裂缝性储集层特征。因此, 结合雷家地区碳酸盐岩储集层S1与ϕ 解释图板能够对储集层进行准确解释评价, 为下步试油提供有力依据。

以L 88井为例, 井段2 566~2 580 m, 地质录井岩性为油斑、油迹、荧光泥质白云岩、白云质泥岩。该段进行了两次连续的钻井取心, 取心岩性为不均匀的泥质白云岩和白云质泥岩, 块状构造, 质地较硬, 较致密, 整体裂缝欠发育, 局部裂缝发育, 裂缝被沥青质原油完全充填, 含油非均质性强。

气测录井表明, 该层上部2 566~2 574 m井段气测值C3小于C2, 反映上部地层油气有长距离运移或二次运移的特征, 该层下部2 576~2 580 m井段气测值C3大于C2, 反映下部地层油气具有原生或短距离运移的特征(表4)。

| 表4 L 88井录井技术参数数据 |

轻烃录井表明, 该段上部2 566、2 568 m轻烃总烃数值中等, 出峰数少, 轻质组分占比80%以上, 苯和甲苯数值较小, 大分子轻烃运移进入储集层的数量较少, 反映该两个井深点所在地层油气具有长距离运移或二次运移的特征; 该段下部2 578 m轻烃总烃数值高, 出峰数多, 且苯和甲苯数值高, 轻质组分占比相对较小, 反映该井深点所在地层油气具有原生或短距离运移的特征。地化录井表明, 该井段储集层反映原油流动性能的液态烃S1值较大, 为1.531~19.889 mg/g。应用雷家地区碳酸盐岩储集层S1与ϕ 解释图板进行评价, 8层数据中有5层数据落在了油层区域(图5)。上述特点反映地层中原油为初次运移和二次运移的原油相叠加, 储集层含油性好, 含油丰度高。

应用雷家地区碳酸盐岩致密储集层录井综合解释评价标准及解释评价图板对该井段进行了综合解释评价, 解释结论为油层。后经对该井段进行试油, 最终产油27.1 m3/d, 试油结论为油层, 与录井解释结果相符, 验证了录井综合解释的正确性(表4)。

辽河坳陷雷家地区碳酸盐岩致密油为大面积分布的非均质性较强的储集层, 传统的解释评价方法对储集层的精细解释及压裂试油层位划分有很大难度。通过对其进行油气藏特征研究及含油气特征研究, 针对录井技术的参数响应特征, 探索适合该地区碳酸盐岩致密油气藏的解释评价方法及建立S1与ϕ 解释评价图板, 有效提高了解释评价符合率, 为试油压裂提供有力的依据, 从而推动该区的油气藏勘探开发进程。

编辑 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|