作者简介:侯安飞 1983年生,2011年毕业于中国电波传播研究所,硕士研究生,现在中国电子科技集团公司第二十二研究所从事随钻测量技术研究工作。通信地址:453002 河南省新乡市建设东路84号。电话:(0373)3712355。E-mail:53002659@qq.com

传统随钻伽马仪器测量井眼周围的伽马值,测量曲线反映与井眼垂直的地层信息,在定向井及水平井钻井过程中,由于本身没有方位信息,不能及时有效确定层位及井眼轨迹变化。针对此问题,研制开发了随钻方位伽马探管,该探管测量数据通过MWD实时传输到地面,结合井深数据生成方位伽马曲线,曲线不仅反映地层信息,而且能够分辨上下界面岩性特征,有效发现储集层的上部盖层,捕捉进入油气储集层的最佳时机。随钻方位伽马探管在多个区块随钻地质导向的现场应用表明,其适合在石油钻井工程中用于进行地质导向。

The logging curve of the gamma value around the borehole by traditional gamma-while-drilling tools reflects the formation information perpendicular to the borehole. In the drilling of directional well and horizontal well,the horizon and well trajectory changes cannot be effectively determined in time since the lack of azimuth information. An azimuthal gamma probe while drilling is developed as to this problem. The probe transmits the logging data to the ground in real time through MWD to generate azimuthal gamma curves that not only reflect the formation information,but also distinguish the lithological characteristics of the upper and lower interfaces,effectively discover the upper caprock of the reservoir,and capture the best time to enter the oil and gas reservoir combined with the data of well depth. The field application of the azimuthal gamma probe while drilling in the geosteering while drilling in multiple blocks shows that it is suitable for geosteering in petroleum engineering.

在定向井及水平井钻井过程中, 随钻方位伽马测井是地质导向常用的方法之一, 其测量数据具有方位特性, 能够分辨上下界面岩性特征, 有效发现储集层的上部盖层, 捕捉进入油气储集层的最佳时机, 指导钻头顺利钻进目标地层[1, 2, 3, 4, 5]。

国外对于随钻方位伽马测井仪器的设计和研究日臻成熟, 其代表性仪器有:Schlumberger公司新一代近钻头方位伽马成像系统IPZIG, Baker Hughes公司的多功能随钻仪器OnTrak, Weatherford公司方位伽马测井仪器SAGR[6, 7, 8, 9]。我国对于随钻方位伽马测井仪器的研制相对落后, 目前已经研制成功并推广应用到油田钻井工程当中。本文通过对随钻方位伽马探管测量原理、传感器设计、电路设计和软件设计的阐述来介绍该仪器的研制方法, 并对随钻方位伽马探管在随钻地质导向中的现场应用进行介绍。

随钻方位伽马仪器的结构形式主要分为两种:一种是在钻铤不同位置上开槽, 将伽马传感器和井眼姿态测量传感器(方位传感器)装入槽中; 另一种结构外形与现有的常规随钻自然伽马仪器区别不大, 主体为探管结构形式, 晶体外部裹有屏蔽层, 屏蔽层开有一定角度的窗口, 而且仪器带有方位传感器, 能够实时监测窗体所扫描的位置。

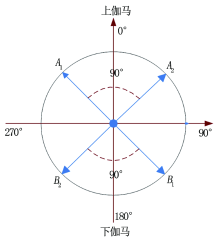

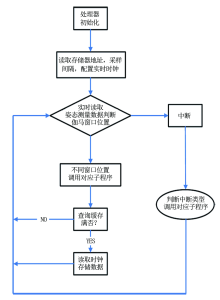

本文设计的方位伽马测量仪器, 采用探管式结构实现方位伽马测量。方位伽马探管在钻进过程中, 有两种测量模式, 即旋转测量与滑动测量。在旋转测量模式下, 处理器利用井眼姿态测量传感器实时测量数据解算出窗口中心线的位置, 根据窗口中心线位置和设定位置比较, 确定窗口正在扫描哪个方向。当窗口中心线扫过A1并旋转到达A2处时, 此时对应的伽马计数为上伽马计数; 当窗口中心线扫过B1并旋转到达B2处时, 此时的伽马计数为下伽马计数, 如图1所示。钻进过程中不断对地层伽马值和测量时间进行计算, 实现旋转钻进时对地层伽马值的方位测量。

滑动测量模式下, 钻进一段距离后, 将测量窗口处于上部的位置, 重复以上钻进轨迹, 得到上伽马数据; 再将测量窗口处于下部的位置, 重复以上钻进轨迹, 得到下伽马数据。

参照国外相关资料和石油天然气行业标准(SY/T 6702-2007)的随钻测量仪通用技术条件, 为满足井下复杂使用环境, 确定方位伽马探管技术指标如下:仪器外径48 mm; 最高工作温度150℃; 最大工作压力140 MPa; 抗震能力分别为20gn rms 30~300 Hz(随机), 30gn 50~500 Hz(正弦); 抗冲击能力1 000gn/0.5 ms; 探测深度270 mm; 测量范围0 ~ 500 API, 测量误差± 5%; 适应转盘转速 0~200 r/min。

随钻方位伽马探管设计主要包括方位伽马传感器设计、电路设计和软件设计三部分内容。

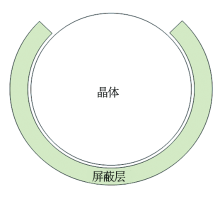

方位伽马传感器主要由屏蔽筒和伽马探头两部分组成, 结构剖面如图2所示。

方位伽马探头的屏蔽层采用钨合金材料, 屏蔽体外径37 mm, 屏蔽层厚度10 mm, 晶体外径17 mm, 采用同心圆结构设计。对其进行屏蔽效果测试, 将刻度器分别放在钨屏蔽筒窗口位置和钨屏蔽筒窗口背面位置记录伽马计数率, 如表1所示, 状态1的平均计数率为150.7脉冲/s; 状态2的平均计数率为1 166脉冲/s; 状态3的平均计数率为414.8脉冲/s。通过计算, 钨合金筒的屏蔽效果达到74%左右, 完全满足对伽马射线屏蔽的要求。

| 表1 三种状态下的伽马计数率 脉冲/s |

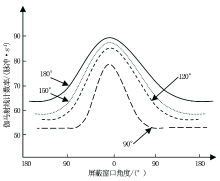

屏蔽筒开窗角度直接影响伽马计数率的大小, 窗口的角度越大, 响应曲线的上下伽马比越大, 但同时曲线更宽, 不能凸显聚焦特性, 图3给出了不同开窗角度时的伽马响应曲线。由图3可知, 90° 窗口角度在曲线的锐度和上下伽马比兼顾方面是一个较好的折衷。因此, 方位伽马探管屏蔽筒采用同心圆结构设计, 开窗角度为90° 。在方位伽马探头设计中, 分别测试了碘化铯和碘化钠材料的伽马探头的检测效果, 其温度指标175℃, 内置分压器。

以碘化铯为材料的伽马探头中, 晶体和光电倍增管是分离的, 将探头装入钨筒, 采样间隔为10 s, 记录伽马计数率, 碘化铯的计数率为36.7 脉冲/s。碘化铯光输出强度相当于同样尺寸掺铊碘化钠的85%, 测量发现光电倍增管输出的信号幅度较低, 信噪比差。在温度实验中, 随着热噪声的增大, 光电倍增管增益的减小, 导致伽马计数率不稳。以碘化钠为材料的伽马探头中, 晶体与光电倍增管采用一体化封装, 增强了探头的抗震效果。将探头装入钨筒, 采样间隔为10 s, 在与碘化铯探头相同的环境下, 记录伽马计数率, 碘化钠探头的计数率为39.7 脉冲/s, 光电倍增管输出信号幅度高, 信噪比较好, 温度试验中, 计数率稳定。

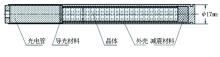

因此, 方位伽马探管采用以碘化钠为材料的伽马探头, 一体化封装, 如图4所示, 探头外径17 mm, 光电倍增管型号为R 3991A-07(日本滨松)。

方位伽马探管的电路按功能分为伽马测量单元、信号处理与微处理器单元、电源单元和井眼姿态测量单元四部分, 电路原理框图如图5所示。

信号处理与微处理器单元由伽马信号处理电路和微处理器电路两部分组成, 主要完成伽马信号的调理、采集、计时, 窗口扫描位置判断, 数据和时钟的存储以及通信等功能。伽马处理电路主要包括射随、比较、整形三部分电路, 通过调节比较器门槛, 可防止干扰引入。微处理器电路由单片机、存储芯片、时钟芯片、通信芯片等器件组成。

电源单元主要由高压模块、DC/DC电源以及滤波电路组成。高压模块输入电压是15 V, 其最高输出2 400 V, 电阻调节高压方式。DC/DC电源输出两路电压(+15 V和+5 V)。+15 V电压向高压模块、伽马处理板以及井眼姿态测量电路供电, +5 V电压给单片机系统和伽马处理板供电。电源单元中, 高压模块为电阻调节, 通过改变电阻的阻值来调节改变高压输出从而调整光电倍增管的增益。该单元中高温共模滤波器和滤波电路, 用于滤除高压模块和DC/DC电源输出基线上的高频振荡信号。

井眼姿态测量单元提供工具面和井斜数据, 方位伽马探管的微处理器利用实时测量的数据解算出窗口中心线的位置。该单元选用的加速度计是175° C微机械加速度计, 分别安装在X、Y、Z三个轴向上。首先对加速度计的输出进行模拟滤波, 消除振动产生的干扰, 然后对滤波信号进行A/D采集。由于微机械加速度计的温漂较大, 需对采集的数据进行温度补偿。通过数字滤波, 采用角差补偿法校正安装误差和温补校正传感器测量误差, 得到仪器坐标系三个方向加速度的数值, 进而解算出方位伽马探管的工具面、井斜以及钻井状态数据。

随钻方位伽马探管通常与其他随钻测量仪器结合使用, 共同完成地质参数和几何参数的测量, 方位伽马探管的测量数据通过MWD随钻测量系统传输到地面, 地面数据处理系统将方位伽马数据与对应的井深数据结合生成方位伽马曲线, 指导导向工程师分辨上下界面岩性特征, 有效发现储集层的上部盖层, 捕捉进入油气储集层的最佳时机。目前, 该方位伽马探管先后在山西煤层气、四川页岩气、胜利油田、延长油田、辽河油田等多个区块进行了推广和应用, 完成了100多口井的现场试验、推广应用或生产服务。

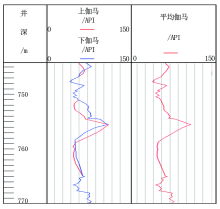

图7为延长油田某水平井钻井作业中随钻方位伽马探管测量的上、下伽马和平均伽马实测曲线。该曲线指示在井深750 m位置, 下伽马数据随深度增加先变大, 上伽马数据随后变大; 在755 m处上、下伽马曲线重合在一起后, 下伽马数据开始减小, 上伽马随之减小, 至760 m处交错并重合在一起。结合平均伽马曲线变化, 对比捞取的岩屑样品, 可以确定钻具穿过了一层高放射性地层。

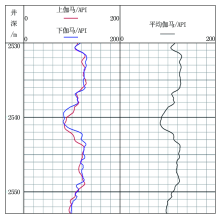

随钻方位伽马探管在吉林油田某水平井现场作业时, 结合电磁波电阻率测量数据和方位伽马探管测量数据及曲线, 导向工程师能够实时监控地质参数变化, 对将要出现的地层变化作出准确的判断。该井方位伽马探管应用效果明显, 较好地反映了井眼轨迹的变化。图8为该井2 530~2 550 m井段的方位伽马曲线, 红色曲线为上伽马曲线, 蓝色曲线为下伽马曲线, 揭示钻具由上向下穿过一层低放射性地层后进入了一个高放射性地层。

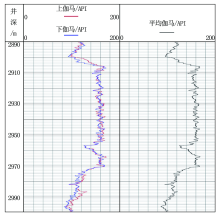

图9所示为该井水平段钻具在储集层钻进过程中的方位伽马曲线。在井段2 900~2 910 m位置, 上伽马曲线向上先变化, 下伽马随上伽马曲线随后增大, 之后重合在一起, 表明井眼由下向上进入上部盖层, 导向工程师根据井眼轨迹变化, 向下调整钻具, 使井眼重新回到储集层; 在井段2 985~3 000 位置, 曲线指示下伽马曲线向下先变化, 上伽马随下伽马曲线随后减小, 之后重合在一起, 与井段2 900~2 910 m位置的曲线过程截然相反, 表明井眼从上部盖层重新进入储集层。

随钻方位伽马探管设计过程中考虑了仪器使用环境和现场需求, 采用可靠性、安全性、电磁兼容性等设计。通过现场作业表明, 随钻方位伽马探管设计满足了作业要求, 能够实时反映地层信息, 分辨上下界面岩性特征, 有效发现储集层的上部盖层, 捕捉进入油气储集层的最佳时机, 适合在钻井工程中进行地质导向。

编辑 王丽娟

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|