作者简介: 王娜 助理工程师,1989年生,2016年毕业于东北石油大学石油工程专业, 现在大庆钻探工程公司地质录井一公司资料解释评价中心从事色谱液相检验工作。通信地址:163000 黑龙江省大庆市让胡路区地质录井一公司资料解释评价中心11号楼。电话:18645949875。 E-mail:155125421@qq.com

为探讨液相色谱分析技术在录井中的应用,介绍了液相色谱仪工作原理、结构组成、性能指标,讨论了液相色谱分析技术用于岩屑录井、岩心录井以及地层水分析中的可行性及优势。对液相色谱分析技术在台北凹陷轻质油识别、川东北元坝地区地层水分析中的应用表明,液相色谱分析技术具有分析速度快、分离效率高、检测灵敏度高的特点,据此提出在录井作业中进一步推广该技术,以期大幅提高录井精度、扩宽录井手段和不断提升录井水平。

In order to explore the application of liquid chromatographical analysis technology in mud logging, this paper introduces the working principle, structure composition and performance index of liquid chromatograph, and discusses the feasibility and advantages of liquid chromatographical analysis technology in cuttings logging, core logging and formation water analysis. The application of liquid chromatographical analysis technology to lightweight oil identification in Taibei sag and formation water analysis in Yuanba area of northeastern Sichuan Basin shows it has the characteristics of fast analysis speed, high separation efficiency and high detection sensitivity. Accordingly, it is proposed to further popularize this technology in the mud logging operation, so as to greatly improve mud logging accuracy, broaden mud logging means and continuously raise mud logging level.

随着油田勘探的不断深入, 勘探难度和多样性的增加, 录井手段日益发展。录井按照谱图信息, 可以分为色谱录井、波谱录井、质谱录井、光谱录井[1]。色谱录井可以分为气相色谱录井和液相色谱录井, 其中气相色谱录井, 如氢火焰离子色谱分析、岩石热解气相色谱分析等技术应用较为广泛且被人熟知, 而液相色谱分析技术目前停留在实验室阶段, 在录井现场应用没有得到很好地推广[2]。本文通过对液相色谱分析技术的研究, 展望该技术在录井中的应用前景。

色谱法又称色系法, 其原理是利用不同溶质与固定相和流动相之间作用力的差别, 当两相做相对移动时, 各溶质在两相间进行多次平衡, 进而使各溶质达到相互分离[3, 4]。流动相载气体为气相色谱, 流动相载液体则为液相色谱。两者的工作原理相同, 但也存在差异, 主要表现在3方面。

(1)气相色谱分析需要加温操作, 大约20%的有机物适用气相色谱分析, 对于高沸点、难挥发、不稳定的有机物分析较为困难; 而液相色谱分析常温操作即可, 80%的有机物均可适用, 非常适合高沸点、难挥发、不稳定的有机物(表1)。

| 表1 气相色谱与液相色谱的区别 |

(2)液相色谱固定相类型多, 分析时选择余地大。

(3)液相色谱样品具有制作简单及可以回收的特点, 但其缺乏通用的检测器, 仪器制作比较复杂, 且价格昂贵。

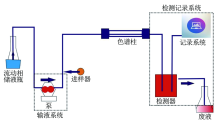

高效液相色谱仪一般由流动相储液瓶、输液系统、进样器、色谱柱和检测记录系统组成(图1)[5]。

(1)流动相储液瓶:是用来储存配置好的流动相的容器, 由玻璃制成。要求其材质对流动相保持惰性。

(2)输液系统:包括高压输液泵、在线脱气装置、梯度洗脱装置三部分。因为液相色谱柱填充材料颗粒小, 所以需要高压输液泵来提供动力, 高压输液泵根据压力控制方式分为恒流泵和恒压泵[5]。在线脱气装置可以在流动相进入色谱柱之前将其中的气体排出; 梯度洗脱装置是指在同一个分析周期内, 按一定程度不断改变流动相的浓度配比的一种装置。

(3)进样器:是把样品定量地送入色谱柱的装置, 它分为手动进样器和自动进样器。

(4)色谱柱:是装填有固定相的用以分离混合组分的柱管, 它是色谱分析仪的心脏。目前液相色谱仪常用的填充剂包括:无机物, 如硅胶、氧化铝等; 交联聚合物, 如聚苯乙烯等; 复合材料。填充剂的类型决定了色谱的类型:无机物多适用于正相色谱; 交联聚合物则适用于反相色谱或离子对色谱; 复合材料则适用于反相或正相色谱[6]。

(5)检测记录系统:包括检测器和记录系统。检测器用于连续监测色谱柱流出的物质, 将检测样品物理化学特征转成电信号, 最终转成色谱图, 对检测物质进行定性定量分析[7]。记录系统是将检测器输出的电信号经自动电子电位差计绘制出色谱峰型的记录装置。

高效液相色谱仪与经典液相色谱仪技术性能指标主要包括:进样量、固定相、流动相进柱作用力、色谱柱入口压力、色谱柱、色谱柱柱效、检测器、分析时间和装置等(表2)。

| 表2 高效液相色谱仪与经典液相色谱仪技术性能指标一览 |

当前, 液相色谱分析技术在石油勘探开发领域还停留在实验探索过程中。为了满足更为复杂地质的石油勘探开发需求, 将具有分离效能高、选择性高、检测灵敏度高、分析速度快等特点的高效液相色谱分析技术应用到录井中, 有望在提高录井效率、保证录井数据的可靠性方面发挥其优势。

录井过程中对于有荧光的岩屑, 可以进行色谱组分分析。通常采用一定量的有机溶剂对其中的烃类化合物进行萃取, 再将萃取液进行烃组分分析, 通过这种方式可以得到随钻建立全井段岩屑烃组分含量分布图。采用高效液相色谱分析技术对轻质油的分析更为准确[8]。在钻井过程中, 如果钻遇轻质油层, 该油层中的烷烃成分更容易溶解在钻井液中, 在录井过程中易散失。如果采用高效液相色谱分析萃取后样品, 会准确及时地发现烃组分。

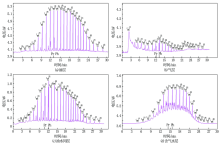

本文以台北凹陷轻质油为例, 在轻质油常规气测录井过程中, 由于油质轻、烃组分挥发严重, 采用液相色谱分析技术能有效地完成对难挥发烃类的检测。台北凹陷轻质油主要发育在侏罗系中下统, 原油呈透明、半透明, 低密度、低粘度, 经液相色谱分析得到储集层的流体性质特征如下:油层碳数分布较宽, 主峰碳分布在nC16-nC19, 色谱曲线表现为规则的梳状(图2a); 气层碳数分布较窄, 主峰碳分布在nC12, 色谱曲线表现为不规则的尖峰状(图2b); 油水同层碳数分布较宽, 主峰碳分布在nC20, 色谱曲线与油层一致, 表现为规则的梳状(图2c); 含气水层碳数分布较窄, 主峰碳分布在nC12-nC21, 色谱曲线可见较明显的尖峰(图2d)。

利用液相色谱分析技术对台北凹陷侏罗系中下统的21口井共201个含油气显示层进行了分析。通过与试油试采数据对比, 总共解释的153个油气层中不符合48层, 油气层解释符合率达到76.1%。应用结果表明液相色谱分析技术在轻质油流体性质评价中能够达到较为准确评价储集层的目的。

进行岩心录井时, 在岩心出筒后, 对于有烃类化合物显示的(有气及荧光显示), 及时制作岩心样品并进行萃取, 将萃取后的样品通过高效液相色谱仪进行组分分析, 可与试油数据联合制作相应图板从而预测其产能[9]。特别是当岩心为含气、荧光和轻质油等易散失的类型时, 其实时性较强, 借助高效液相色谱仪及时对萃取液进行组分分析, 能准确且及时地检测出烃类含量, 可对储集层优劣进行准确评价。

离子色谱技术属于液相色谱技术的一种, 原理是利用离子交换基团之间的交换, 可以实现对钠离子(Na+)、钾离子(K+)、镁离子(Mg2+)、钙离子(Ca2+)以及氯离子(Cl-)、碳酸氢根离子(HC

川东北元坝地区长兴组属于海相滩非均质气藏, 具有特殊且复杂的气水矛盾, 由于地层水并非大量地进入井筒且钻井液性能无较大变化, 采用常规录井手段不易检测[10]。

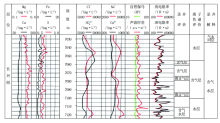

离子色谱技术可以根据矿化度来直接判断是否钻遇水层(图3)[11]。以YB 10-1H井为例, 井深7 025 m, Cl-由11 307 mg/L升高至23 243 mg/L, S

| 表3 YB地区海相地层水分析统计 |

(1)液相色谱分析技术是基于经典色谱理论发展而来的, 与气相色谱技术相比, 具有选择性强、检测灵敏度高、适应高温高压环境等优点, 但是因其发展时间短、仪器较为复杂、价格昂贵, 在录井行业内应用不广泛。

(2)液相色谱分析技术在岩屑录井中具有优势, 尤其针对轻质油, 其可以在短时间(烷烃尚未溶解在钻井液中)内进行检测。

(3)离子色谱技术属于液相色谱的一种, 其可以对地层水离子进行定量分析, 在判断是否钻遇水层、判读地层水型方面具有一定的优势。

(4)由于液相色谱分析技术有更广泛的适用性及准确性, 在录井过程中可以把该技术与已经成熟的录井技术结合联用, 实现对样品成分的定性及定量分析, 从而进一步提高录井在勘探开发中的技术服务水平。鉴于气相色谱技术已广泛应用于录井作业中, 而液相色谱技术与其存在较多相似之处, 一经应用必将更快地得到推广。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|