作者简介: 曲文波 工程师,1981年生,2004年毕业于长安大学地质学专业,现在中石化经纬有限公司西南录井分公司从事地质导向工作。通信地址:621000 四川省绵阳市科创园区园艺街13号。电话:(0816)2342046。E-mail:quwb.osxn@sinopec.com

川西雷口坡组气藏水平井通过小层元素、气测录井特征精细对比及岩屑薄片镜下鉴定岩性,拟定储集层入窗前3个标志层,刻画入窗后储集层内部5个致密夹层,分类研究储集层上翘、下倾方向倾角计算方法,建立并应用地质导向模型,跟踪实钻标志层、夹层深度与倾角变化,优化模型、调整轨迹,形成了山前带复杂构造与非均质碳酸盐岩气藏录井地质导向方法。通过11口水平井现场应用,水平段钻遇率93.46%,创工区新高,水平井工业建产率100%,展示了良好的推广应用前景。

For the horizontal wells of Leikoupo Formation gas reservoirs in west Sichuan, through subzone element, fine comparison of gas logging characteristics and lithology identification of cuttings thin section under microscope, three marker beds before the reservoir into window are drawn up, five tight interbeds inside the reservoir after entering the window are characterized.The calculation methods of reservoir dips in upwarp and downward warping were classified and studied. The geosteering model is established and applied to track the drilled marker beds, interbed depth and dip changes, optimize the model and adjust the trajectory, thus forming the geosteering method for mud logging in piedmont complicated structure and heterogeneous carbonate gas reservoirs.Through field application of eleven horizontal wells, the drilling rate of horizontal sections is 93.46%, a new high in the working area, and the industrial productivity construction rate of horizontal wells is 100%, showing a good prospect of popularization and application.

川西海相碳酸盐岩雷口坡组气藏为龙门山前构造-岩性复合圈闭气藏, 储集层为溶蚀孔隙型白云岩, 山前带多期构造运动致地层倾向、倾角变化复杂, 碳酸盐岩非选择性溶蚀致储集层非均质性极强, 横向变化大, 是制约水平井长穿储集层与工业建产的技术屏障。研究区目的层系为厚层状碳酸盐岩(25~40 m), 前期对地质小层精细划分研究开展较少, 地层对比、优质储集层预测不够精准。地层中的石灰岩和白云岩均为低伽马特征, 使用随钻伽马测量难以区分; 而目前随钻电阻率测量范围基本在0.1~2 000 Ω · m, 在碳酸盐岩高电阻率地层易出现平头和畸变, 难以实现地层识别的需求。笔者在低成本条件下, 利用元素录井、气测录井、岩屑薄片鉴定等录井方法, 结合邻井地质资料、地震资料开展小层精细对比与划分、地质建模、地层倾角计算、轨迹控制等地质导向工作, 引导水平井轨迹长穿碳酸盐岩优质储集层, 切实提高了川西海相雷口坡组气藏水平井的储集层钻遇率。

川西海相雷口坡组气藏位于川西坳陷龙门山构造带中段, 地表埋深为5 500~6 300 m, 属构造-岩性圈闭气藏, 具有埋深大、成藏原因复杂等特征。

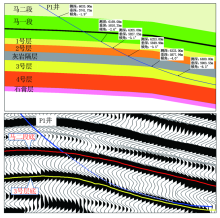

主要目的层系三叠系中统雷口坡组属潮间坪沉积, 沉积亚相变化一致性好, 反映在横向上具有地层分布稳定、岩层厚度大等特点[1]。整体划分为四段, 顶部雷四段再划分为上、中、下三个亚段, 目前该区主产气层分布在上亚段。雷四上亚段地层厚度为120~150 m, 又可分为上、下两个储集层段, 中间被20~30 m厚的灰岩隔层隔开。上储集层段再分为1、2号层两段, 厚度为50~65 m; 下储集层段再分为3、4号层两段, 厚度为60~80 m, 连片分布[2]。由于沉积时期受海平面升降影响, 造成沉积微相变化频繁, 反映在局部地区存在地形差异, 地层产状复杂多变。储集层岩性以微生物白云岩、粉晶白云岩、砂屑白云岩为主, 夹杂少量薄层石灰岩, 岩性繁杂[3]。复杂的地质特征为水平井长穿优质储集层带来不少困难。

实施地质导向工作前, 需要掌握施工井周边区域地质特征, 收集施工井及邻井资料, 深入开展精细地层对比, 确定标志层。明确各个标志层、目的层的录井参数特征, 收集井周地震资料, 结合地震资料初步预测各标志层埋深、厚度、与目的层的距离等关键数据, 预测靶点、计算地层倾角, 建立初始的地质导向模型。

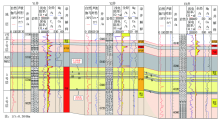

根据岩性、电性、物性、含气性等特征, 将雷口坡组雷四上亚段自上而下依次划分为1号层、2号层、灰岩隔层、3号层及4号层, 其中3号层白云岩储集层发育, 含气性好, 为本区的主要产气层。根据区域地质资料及地层精细对比成果(图1), 选取目的层3号层之上的1号层、2号层及灰岩隔层作为水平井轨迹入窗前的标志层(表1), 用于控制轨迹准确入窗。

| 表1 川西雷口坡组气藏雷四上亚段小层地质特征 |

2.1.1 第一标志层1号层特征

沉积特征:1号层顶面受到不同程度的风化剥蚀, 沉积厚度不稳定, 介于8.5~12.5 m之间。

元素特征:1号层位于雷口坡组顶部风化面, 风化剥蚀特征明显, 研究表明Si、Fe、Al等元素在川西雷口坡组风化面识别上表现出明显的正异常[4], 因此可以通过Si、Fe、Al元素变化识别出1号层。

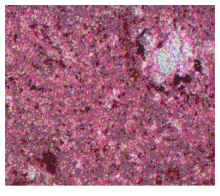

岩屑薄片特征:1号层与其上覆地层马鞍塘组表现出明显的沉积间断, 岩性差别大。马鞍塘组为台地陆棚斜坡相沉积, 主要岩性为灰色(砂屑)泥晶灰岩; 雷口坡组顶面1号层为潮坪滩间夹藻(砂)屑滩沉积, 岩性以亮晶藻(砂)屑灰岩、泥微晶藻(砂)屑灰岩、泥微晶藻灰岩、泥微晶(含)白云质藻灰岩为主[5], 因此可以通过岩屑薄片镜下观察确定岩性来判断地层归属。如图2所示, 通过观察岩屑薄片, 确定岩性为泥微晶藻凝块灰岩, 归属1号层地层。

气测特征:1号层储集层不发育, 含气性差, 录井未见气显示。

2.1.2 第二标志层2号层特征

沉积特征:2号层白云岩地层横向展布稳定, 区域沉积厚度基本在20~22.5 m之间, 厚度稳定。

元素特征:2号层发育白云岩, Mg元素呈明显的正异常[6]。由于上覆地层均为厚层灰岩, 表现为高Ca特征, 在元素录井过程中首次出现高Mg、低Ca特征时即可判断进入2号层。

岩屑薄片特征:2号层岩性以微(粉)晶白云岩、灰质白云岩为主, 少量白云质灰岩或泥晶灰岩夹层, 均可以通过观察岩屑薄片判定岩性。

气测特征:2号层白云岩储集层发育, 含气性好, 随钻录井过程中伴随较明显的气测显示, 易于发现识别。

2.1.3 第三标志层灰岩隔层特征

沉积特征:灰岩隔层横向展布稳定、纵向沉积稳定, 厚度基本在25~26.5 m, 是入窗前最后一个标志层, 该标志层距离目的层最近、埋厚最稳定, 对控制轨迹入窗非常关键。

元素特征:隔层为厚层灰岩地层, 元素录井表现为高Ca、低Mg的特征。

岩屑薄片特征:隔层岩性为泥(微)晶灰岩、含白云质泥(微)晶灰岩, 可以通过观察岩屑薄片判定岩性。

气测特征:隔层储集层不发育, 含气性差, 录井未见气显示。

目的层3号层为厚层状白云岩溶蚀孔隙型储集层, 对其进行更为精细的对比研究, 识别出5套致密灰岩夹层(分别用Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ 灰岩夹层表示), 为入窗后轨迹穿行状况及优化调整提供依据(表2)。

| 表2 川西雷口坡组气藏目的层3号层内灰岩夹层特征 |

通过多井精细对比研究, 总结Ⅰ -Ⅴ 灰岩夹层沉积特征如下:

(1)纵向上Ⅰ -Ⅳ 灰岩夹层自上而下依次分布在3号层中上部5~20 m处(自3号层顶计算), Ⅴ 灰岩夹层分布在3号层底界。

(2)多井联井对比分析认为, 其横向上展布较稳定; Ⅰ -Ⅴ 灰岩夹层主体井区均有发育, 局部边缘井相变为4套(Ⅰ 灰岩夹层岩性尖灭)。

(3)灰岩夹层单层厚度薄, 其中Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 灰岩夹层厚度1.0~1.3 m, Ⅳ 灰岩夹层厚度0.5~0.8 m, Ⅴ 灰岩夹层相对较厚, 为2.8~3.1 m。

元素特征:由于灰岩夹层分布于优质白云岩储集层之中, 与周边的厚层白云岩相比, 元素录井表现为低Mg、高Ca特征。

岩屑镜下特征:通过多井岩屑镜下观察, Ⅰ -Ⅴ 灰岩夹层岩性自上而下分别为(含)白云质砂屑灰岩、藻(球粒)灰岩、(含)白云质灰岩、(含)灰质粉晶云岩及泥晶灰岩, 岩性特征各异, 镜下薄片均可以识别。

气测特征:灰岩夹层具有物性差、含气性差的特征, 录井气测显示差。

建立地质模型前, 需要较准确地预测靶点深度, 从宏观和微观两个方面对目的层深度进行刻画。宏观上借助地震资料进行井震拟合, 大致确定目的层及之上标志层的埋深及地层产状, 微观上根据井位所处的构造位置开展多井精细对比, 分析施工井靶点位置的地层特征, 修正预测靶点深度, 提高靶点预测精度。在此基础上, 规划设计轨道, 以构造位置相似的邻井作为参数井, 运用地质导向软件建立初始地质模型。

水平井储集层钻遇率在很大程度上取决于对目标层位水平段地层倾角的认识。一般情况下, 通过实钻轨迹钻遇标志层的地质参数, 如垂深、位移等数据, 与邻井相对应的地质参数对比即可算出地层倾角, 但选取不同类型的参数组合会有不同的计算结果。下面介绍在川西雷口坡组气藏地质导向中应用效果较好的地层倾角计算方法— — 地层等厚法。

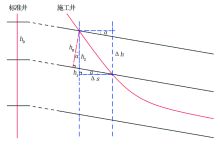

地层等厚法是根据施工井与邻井地层埋厚相等的原则建立地质模型, 通过对施工井钻遇各标志层的视垂厚差值与轨迹穿行地层水平位移之间的关系, 结合邻井该地层埋厚(真垂厚)数值, 进行地层倾角计算[7], 分下倾和上翘两种情况。

下倾地层倾角计算如图3所示, 施工井钻穿地层的视垂厚Δ h可分为h1和h2两段, 即:

Δ h= h1 +h2

h1=tanα · Δ s; h2=h0/cosα

式中:Δ h为地层视垂厚, m; Δ s为轨迹在该地层穿行的水平位移, m; h0为地层真垂厚(即标准井的地层厚度), m; α 为地层视倾角, (° )。

对其进一步计算可以得到下倾地层视倾角的三角函数公式:

sinα =

由于计算过程较繁琐, 在地层倾角较小的情况下

可以将地层的真垂厚(h0)视为地层的投影厚度(h2), 近似计算地层的视倾角, 其计算公式为:

tanα =h1/Δ s=(Δ h-h2)/Δ s≈ (Δ h-h0)/Δ s(2)

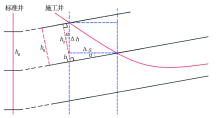

上翘地层倾角计算如图4所示, 地层的真垂厚h0可分为两段h1和h2, 即:

h0=h1+h2

h1=sinα · Δ s; h2=cosα · Δ h

对其进一步计算可以得到上翘地层视倾角的三角函数公式:

sinα =

上翘地层倾角计算同样繁琐, 在地层倾角较小的情况下现场一般将图4中h2近似取值为地层视垂厚Δ h, 近似计算地层的视倾角, 其计算公式为:

sinα =h1/Δ s=(h0-h2)/Δ s≈ (h0-Δ h)/Δ s(4)

经验表明, 在地层倾角小于10° 的情况下, 近似计算地层倾角与准确计算误差为0.1° 。

地层等厚法可以获得最新揭示地层的地层倾角, 确定钻头位置附近地层的倾斜幅度是趋于平缓还是进一步加大, 这对认识后续地层的变化趋势有较高的参考价值。

如前所述, 川西雷口坡组气藏各标志层沉积厚度稳定, 因此地层等厚法计算地层视倾角被广泛应用于水平井的施工过程中, 并且效果显著。图5为P 1井随钻过程中用地层等厚法计算各标志层地层倾角, 随着水平位移的增加地层下倾幅度也在逐步增大, 与地震资料具有较明显的一致性。

本文以川西雷口坡组气藏水平井P 2井为例进行分析。

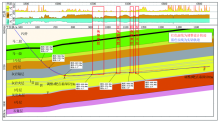

P 2井位于局部小构造的较高部位, 是储集层发育的较有利区, 同区域有较近的Y 1井可做参照井比对, 设计目的层为3号层, 水平段长800 m。初始设计A靶点垂深5 720 m, 位于3号层顶(图6)。为最大限度提高气藏储量动用程度, 增加轨迹在优质储集层中穿行的厚度, 设计安排水平段轨迹斜穿整个3号层的中上部, B靶点的地质位置较A靶点低30 m, 位于3号层中下部; 地震预计水平段地层前半段上倾5° ~6° , 后半段上倾3° ~4° ; 拟定水平段轨迹按照93° 井斜施工, 预计B靶点垂深5 693 m。

目的层3号层之上有3个特征较为明显的标志层, P 2井钻遇此3处标志层时, 均可以通过地层等厚法计算对应位置的地层倾角, 根据计算结果, 动态判断入窗点变化情况, 不断修正入窗点深度, 再根据预测深度相应调整钻井轨迹, 以实现准确入窗。

P 2井在测深5 860 m附近元素录井Si、Fe、Al呈正异常, 同时镜下观察岩屑薄片在井段5 866~5 882 m连续发现藻屑灰岩, 符合1号层的地质特征, 因此综合判定第一标志层1号层顶为测深5 866 m(垂深5 671.31 m); 继续钻进至井深5 897 m, Mg含量由2.2%升至10.5%, Ca含量由34.3%降至23.9%, 表现出明显的高Mg、低Ca特征, 同时气测全烃由1.9%升至18.7%, 气显示升高明显, 判定第二标志层2号层顶深为测深5 897 m(垂深5 683.20 m)。据此, 通过地层等厚法计算出1号层近水平, 用相同的方法计算出2号层上倾2.8° 。两个标志层上倾幅度均小于设计, 以最近的2号层上倾2.8° 推算第三标志层倾角, 预测位于第三标志层灰岩隔层底界(即3号层顶界)的A靶点垂深比原设计深2~3 m, 因此优化A靶点垂深由5 720 m下调至5 723 m。实钻过程中在井斜80° ~85° 期间采用降低造斜率的方法控制轨迹, 增大下探深度, 同时观察岩屑及气测值变化情况, 至测深6 037 m(垂深5 721.80 m)地层岩性由灰色泥晶灰岩变为灰色粉晶白云岩, 气测全烃由1.2%升至16.4%, 气显示升高明显, 判断已进入目的层3号层, 并准确计算出灰岩隔层为上倾3.2° (此前预计2.8° )。此后开始增斜至93° 钻进, 使钻井轨迹与地层倾角相匹配, 当增斜完成时, 轨迹进入气层2~3 m, 位于储集层发育较好位置。

在目的层3号层中上部5~20 m处(自3号层顶计算)发育4套致密灰岩夹层, 这4套灰岩夹层位于储集层较有利区, 水平段轨迹均围绕该有利区设计(A靶点位于3号层顶, B靶点位于Ⅰ -Ⅳ 灰岩夹层之下、3号层中下部位置), 从入窗点到完钻出窗点, 水平段轨迹需穿过Ⅰ -Ⅳ 灰岩夹层区, 因此在水平段钻进过程中通过识别该灰岩夹层即可确定钻头位置并计算地层倾角, 实现控制水平段钻井轨迹的目的。

P 2井实钻于测深6 193 m(垂深5 719.69 m)钻遇地层具高Ca、低Mg特征, 同时气测全烃降低, 镜下观察岩屑薄片岩性为灰色含砂屑白云质灰岩, 与邻井Ⅰ 灰岩夹层岩性特征相近, 而与顶板灰岩隔层的泥晶灰岩特征不同, 判断轨迹大概率在下切地层, 而非触顶; 继续稳斜钻进, 于测深6 257 m(垂深5 716.80 m)钻遇高Mg、低Ca的白云岩地层, 气测全烃再次升高, 明确了6 193 m处即为Ⅰ 灰岩夹层的认识。通过地层等厚法计算地层上倾3.2° , 后续稳斜钻进分别于测深6 332、6 406、6 439 m钻遇致密灰岩夹层, 岩屑薄片鉴定岩性分别为含藻灰岩、白云质灰岩和灰质云岩, 岩性特征与邻井可比性强, 确定其分别为Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ 灰岩夹层。运用地层等厚法计算地层倾角分别为上倾3.5° 、3.8° 、3.9° , 倾角有一定变化, 分析认为是由于灰岩夹层沉积厚度有变化所致, 再通过对Ⅰ -Ⅳ 灰岩夹层形成的夹层区总体计算, 得出平均地层上倾3.65° , 基本明确了水平段的地层产状。此时本井水平段已钻进402 m, 段长过半, 同时可以确定轨迹钻遇Ⅳ 灰岩夹层时正位于储集层中线附近(3号层厚约40 m), 在地层倾角不发生较大变化的情况下, 预判后半段轨迹均能够在目的层内穿行。为避免水平段轨迹可能因后续地层倾角预估不准靠近顶底板的风险, 根据地层上倾3.65° 推算, B靶点垂深较原设计增加10 m, 因此下调B靶点垂深至5 703 m并优化钻井轨迹。实钻采用微降斜钻进, 准确钻至B靶点完钻。

在川西海相雷口坡组气藏水平井开发过程中, 通过应用录井地质导向方法实现了轨迹长穿优质储集层的目的, 在先期已施工的11口水平井中, 储集层钻遇率86.42%~93.46%, 应用效果明显。其中P 4井实现长穿优质储集层1 042 m, 储集层钻遇率达93.46%, 创工区储集层钻遇长度和钻遇率新高, 该井完钻测试获天然气无阻流量122× 104 m3/d。

(1)基于随钻元素录井、气测录井、岩屑薄片鉴定等录井方法分析川西雷口坡组气藏岩性、含气性特征, 对雷口坡组气藏剖面进行纵向解剖, 拟定储集层入窗前标志层, 刻画储集层内部致密夹层, 拟合地震剖面倾向计算地层倾角。首次建立山前带复杂构造非均质碳酸盐岩低成本地质导向方法, 通过实钻跟踪动态优化地质模型、调整轨迹, 有效解决了山前带地层倾角复杂多变以及潮坪相碳酸盐岩储集层与非储集层不易辨识等地质导向难题。(2)低成本的录井地质导向方法在工区11口水平井现场应用, 促成水平井工业建产率100%, 水平段储集层钻遇率93.46%, 创工区新高。为川西雷口坡组气藏规模开发节支增效、安全高产提供技术支撑, 取得了显著的经济效益, 展示了良好的推广应用前景, 可望成为川西海相整装气田勘探开发的关键配套技术。(3)该技术通过后续软件功能与集成模块进一步深化, 可望形成独特的地质导向智能预警与调控技术, 是前瞻性的技术应用与发展方向, 同时可为其他地区构造-岩性复合圈闭油气藏地质导向提供借鉴。

(编辑 王丙寅)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|