作者简介: 唐鑫萍 工程师,1987年生,2013年毕业于中国地质大学(北京) 矿产普查与勘探专业,硕士学位,现在中国石油大港油田分公司勘探开发研究院从事石油地质研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区幸福路1278号。电话:(022)63956032。E-mail:tangxping@petrochina.com.cn

三水盆地古近系布三段泥岩盖层埋藏较浅,介于600~1 800 m之间,下伏油气藏具有一定的逸散风险,盖层封闭性对于该区油气勘探研究至关重要。通过开展布三段泥岩排替压力实验测试,结合X射线衍射、扫描电镜等岩石矿物分析手段,开展排替压力特征及其影响因素研究,取得了以下结果:(1)布三段泥岩排替压力介于6.67~16.36 MPa之间,平均值11.83 MPa,总体呈现Ⅰ-Ⅱ类盖层特征,与其他地区的泥岩盖层排替压力相比,具有“较浅埋深、较高排替压力”的特点;(2)本区泥岩盖层排替压力随埋深有一定增加趋势,但相关性较弱,结合前人盆地演化研究分析表明,布三段泥岩具有“现今浅埋、曾经深埋”的特点,据剥蚀厚度推测样品古埋深为1 800~3 000 m,该埋深区间内岩石已较致密,排替压力受深度影响不显著;(3)泥岩盖层排替压力与黏土矿物含量成正比,且相关性好,布三段泥岩黏土矿物以伊利石为主、其次为高岭石与伊蒙混层,该黏土矿物组合类型吸水膨胀性较好,有利于提高泥岩盖层排替压力。综合分析表明,研究区有利盖层分布应当重点考虑黏土矿物含量、矿物组合吸水膨胀性2个因素。该研究突破了以往“泥岩埋藏越深、排替压力越大”的笼统认识,可为该区有利盖层条件预测和其他地区泥岩盖层研究提供参考。

The mudstone caprock of the 3rd Member of Buxin Formation of Paleogene in Sanshui Basin buries shallowly between 600~1 800 m. With a certain risk of escape in the underlying oil and gas reservoirs,the sealing of caprock is crucial in the hydrocarbon exploration in this area. By experimental tests on displacement pressure of mudstone in the 3rd Member of Buxin Formation,research on displacement pressure features and the influencing factors is conducted combined with X-ray diffraction,SEM and other rock and mineral analysis methods. Results achieved are as follows. First,The displacement pressure of sandstone in the 3rd Member of Buxin Formation is between 6.67~16.36 MPa with an average of 11.83 MPa,overall signifying typeⅠ-type Ⅱ of cap layer indications. Compared with the one elsewhere,it is low in burial depth and high in displacement pressure. Secondly,The displacement pressure of mudstone caprock in this area tends to increase with burial depth in a low correlation. Based on the previous studies of basin evolution,the analysis indicates that the mudstone in the 3rd Member of Buxin Formation is shallowly buried now and deeply once. According to the denudation thickness,it is inferred that the ancient burial depth of the sample is 1 800~3 000 m,in which the rocks are compact and the displacement pressure is not significantly affected by the depth. Thirdly,displacement pressure of mudstone caprock is well proportional to clay mineral content. The clay mineral combination of the mudstone in the 3rd Member of Buxin Formation is mainly illite,followed by kaolinite and illite/smectite formation,Asorbent and swellable,it helps to increase displacement pressure of mudstone caprock. Comprehensive analysis indicates that on the distribution of favorable caprocks,two factors should be highlighted in the study area,clay mineral content,and water absorption and swelling of mineral combination. This research breaks through the previous understanding that the deeper mudstone is buried,the greater the displacement pressure is. It provides references for the prediction of favorable caprock conditions in this area and studies of mudstone caprocks in other regions.

盖层以其封挡油气的性能而在油气运移、聚集过程中发挥了关键作用[1, 2, 3]。近年来的研究表明, 评价盖层封闭性的主要参数为岩性、厚度、渗透率、排替压力等, 其中排替压力被认为是关键指标, 因为它可直接反映储集层中的油气驱替盖层中的原始流体(一般是水)所需要的“ 门槛” 压力[4, 5]。目前对于油气藏盖层的研究以岩石学分析、沉积相研究、测井孔渗参数计算等方法为主, 针对排替压力的研究还比较少[6, 7, 8, 9, 10]。

与中深层油气藏相比, 浅层油气藏所处的地层致密程度较低, 逸散风险更大, 因此盖层封闭性对于该类油气藏勘探研究至关重要。三水盆地布三段埋深仅600~1 800 m, 较浅的埋深背景, 使油气藏具有一定的逸散风险, 盖层封闭性成为油气能否成藏、能否保存的关键因素, 对于该区油气勘探研究至关重要。为此, 本文以三水盆地布心组泥岩盖层为研究对象, 开展排替压力测试, 结合岩石矿物组分分析, 开展排替压力特征及其影响因素研究。

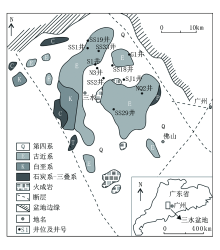

三水盆地位于广东省中部地区, 地跨广州市、佛山市、肇庆市, 面积3 375 k

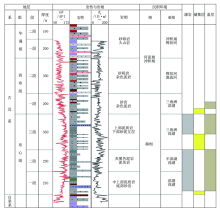

布心组赋存了盆地内最主要的一套生储盖组合:布二段为暗色泥岩烃源岩集中发育段, 是盆地已发现的一套最主要的烃源岩; 布三段下部发育的以三角洲为优势相的砂体是盆地已发现的最主要的油气储集层; 布三段中上部的泥质岩地层则是下伏砂体的一层类似于“ 被子” 的区域盖层(图2)[16, 17]。前人对布三段中上部的泥质岩分布情况进行了系统研究, 表明其具有70~100 m的厚度, 最大泥岩连续厚度为30~50 m, 在全盆地内稳定分布, 从厚度和分布规律来看, 可作为区域盖层[18, 19]。本文在前人盖层“ 定性” 研究的基础上, 开展定量的排替压力研究。

从三水盆地4口井的布三段中上部泥质岩中采集12个岩心样品, 考虑到布三段地层埋深在三水盆地内部跨度较大, 采集了不同埋深的样品。将所有样品分作2份, 一份用于排替压力测试, 另一份用于X射线衍射、扫描电镜等岩石矿物分析。排替压力测试过程参见SY/T 5748-2013《岩石气体突破压力测定方法》[20], 对饱和煤油后的样品进行气体突破压力测定, 得到气体排驱岩石样品孔隙中煤油的排替压力。

实验原始测试的排替压力是泥岩饱和煤油后的数值, 鉴于地下地层通常饱和地下水, 需进行排替压力值转化。前人大量实验表明, 常温泥岩饱和水后的排替压力是饱和煤油后的2.6倍[21, 22], 而且, 泥岩在地下温度与室温有所差距, 需要进行温度校正, 采取的地温校正公式如下[23]:

Pd=Pw(To+32.5)/(To+GH/100+32.5)

式中:Pd为温度校正后最终的泥岩排替压力, MPa; Pw为室温下泥岩饱和水样品的排替压力, MPa; To为室温, ℃(本次实验为25℃); H为埋深, m; G为地温梯度, 三水盆地0~500 m地温梯度2.8℃/hm、500~1 200 m地温梯度2.4℃/hm、1 200~2 500 m地温梯度3.9℃/hm, 取平均地温梯度3.2℃/hm。

依据上述实验及计算方法, 求得试验样品的排替压力(表1)。实验室测得饱和煤油泥岩样品的排替压力值3.58~12.71 MPa, 平均值7.98 MPa; 经饱和水换算及地温校正后的排替压力值6.67~16.36 MPa, 平均值11.83 MPa。考虑到地温校正后的排替压力是地下条件下最具有封闭性能的表征, 下文的排替压力统一指地温校正后的排替压力。

| 表1 三水盆地布三段泥质岩排替压力值及岩石矿物成分 |

岩石薄片分析表明, 泥质岩由泥质(黏土矿物)、粉砂质(石英、长石、岩屑)、灰质(方解石)、白云质(白云石)几类矿物组成。泥质(黏土矿物)含量56%~95%, 岩性定名为泥岩、灰质泥岩、粉砂质泥岩的样品各占4个。

与石油相比, 天然气分子(CH4)更小、活动性更强, 对盖层封闭性能要求更高。一般情况下, 同等埋深的盖层如果能封挡气藏, 一般也能封挡油藏, 所以盖层评价标准更多地是针对气藏进行制定[23, 24]。胡国艺等[25]总结了中国主要含气盆地的盖层排替压力, 结果表明, 各气田实测盖层排替压力值总体在6~12 MPa之间, 大中型气田盖层的排替压力较高, 大体分布在10~30 MPa之间, 据此总结了盖层评价指标:当盖层排替压力大于10 MPa时, 封闭性能最好, 为Ⅰ 类; 排替压力在5~10 MPa之间时, 封闭性能中等, 为Ⅱ 类; 排替压力在1~5 MPa之间时, 封闭性能一般, 为Ⅲ 类。

对照评价标准来看, 三水盆地布三段12个泥质岩样品中5个样品排替压力在5~10 MPa之间, 为Ⅱ 类盖层; 7个样品排替压力值大于10 MPa, 可划为Ⅰ 类-Ⅱ 类盖层, 与上述盖层数值相比, 排替压力值较高。另外, 石油地质行业一般将埋深小于1 500 m的油气藏定义为浅层油气藏[26], 三水盆地布三段埋深介于600~1 800 m之间, 总体埋藏较浅, 因此该段泥岩总体具有“ 较浅埋深、较高排替压力” 的特点。

排替压力测试仅能针对有限的岩心样品进行, 为开展区域范围内的盖层分析, 需要建立起排替压力测试值与区域内普遍具有的录井、测井、地震资料的响应关系[27, 28], 而这些响应关系的基础, 是排替压力的影响因素。本文从埋深、黏土矿物含量(泥质含量)、黏土矿物类型3方面对盖层排替压力影响因素开展研究。

3.2.1 埋深

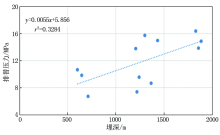

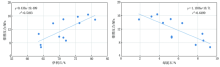

布三段埋深为600~1 800 m之间的泥岩盖层排替压力随埋深有一定的增加趋势, 但相关性不大, 其r2=0.328 4, 表现为较弱的相关性(图3)。从岩石演化角度来看, 最初的泥质松散沉积物在沉积埋藏之后, 逐渐趋于致密, 埋藏到一定深度, 才具有封闭性能。据前人研究, 一般泥岩埋深至 1 000 m左右, 总孔隙度由 70%降低到30%, 排替压力升至1 MPa; 埋藏到2 000 m左右时, 泥岩的孔隙度基本小于10%, 排替压力升至约5 MPa; 当埋深从2 000 m增加到5 000 m时, 物性降低变缓, 泥岩的孔隙度基本达到极限, 孔隙度减小量在5%以内, 这一阶段排替压力变化有限, 泥岩封闭能力仅能得到有限的增强[29], 而且, 随着埋深增大、泥岩脆性增强, 极易受到后期构造应力作用产生裂缝, 使其封闭能力变差。因此, 泥岩封闭能力与埋深的关系具有双重性, 需视具体情况而定。

结合盆地埋藏演化资料可知, 盆地在古近纪晚期至新近纪均处于抬升剥蚀阶段, 使其缺失新近系地层, 亦使原古近系上部地层受到强烈的剥蚀。前人经过大量研究, 计算三水盆地剥蚀厚度为1 000~1 800 m, 平均1 200 m[16, 17]。也就是说, 布三段泥岩具有“ 现今浅埋、曾经深埋” 的特点, 虽现今埋深600~1 800 m, 但其古埋深1 800~3 000 m, 该埋深区间内岩石已较致密, 排替压力受深度影响已不如浅层显著。

3.2.2 黏土矿物含量

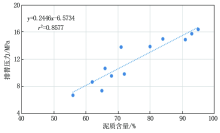

在排替压力测试基础上, 结合岩矿分析, 发现布三段泥岩盖层排替压力与黏土矿物含量成正比, 且相关性好, 其r2=0.857 7(图4)。黏土矿物含量对于排替压力的贡献, 主要体现在两个方面:一方面黏土矿物颗粒较细、可塑性强、吸水易膨胀, 这些都有利于提高岩石的致密程度和排替压力[30]; 另一方面, 三水盆地布三段泥质岩组分除黏土矿物外, 基本为粉砂质、灰质、云质, 这些均是脆性矿物, 相比黏土矿物, 受到构造应力时更易形成裂缝, 故黏土矿物含量的增加, 意味着脆性矿物产生裂缝的几率降低。

3.2.3 黏土矿物类型

考虑到布三段泥岩盖层排替压力与黏土矿物含量具有良好的正比关系, 本文开展了黏土矿物成分研究, 以剖析不同成分的黏土矿物类型对盖层排替压力的影响。实验分析表明, 三水盆地黏土矿物主要有伊利石、高岭石、I/S混层(伊蒙混层)、绿泥石。扫描电镜下, 伊利石矿物集合体呈片丝状、高岭石矿物集合体呈书页状、伊蒙混层矿物集合体呈蜂窝状(图5)。

X射线衍射分析结果表明(表2):在601.7~1 889.4 m深度范围内伊利石含量63.5%~81.1%, 平均相对含量71.3%, 总体随埋深增大而增多; 高岭石含量3.4%~21.8%, 平均11.5%, 总体随埋深增大而减少; I/S混层6.2%~16.2%, 平均11.3%, 总体随埋深增大而增多; 绿泥石含量较少, 介于1.9%~9.3%之间, 平均5.8%, 总体随埋深增大而减少; I/S混层的S含量在14.8%~22.5%之间, 平均17.56%。黏土矿物呈现中成岩阶段早期的特征。

| 表2 三水盆地布三段泥岩中黏土矿物的X射线衍射分析数据 |

综上可知, 岩石样品经历了1 800~3 000 m古埋深, 依据平均地温梯度3.2℃/hm计算, 岩石样品经历了57.6~96℃的古温度, 与中成岩阶段早期特征吻合。

近年来的研究表明, 不同黏土矿物具有不同的润湿性和膨胀性, 蒙脱石> 伊/蒙混层> 高岭石> 伊利石> 绿泥石[31]。黏土矿物的成分和含量不同, 泥岩的膨胀性、可塑性和封闭性也不同, 从而造成排替压力的区别。当泥岩中黏土矿物以蒙脱石或伊利石为主时, 泥岩盖层的渗透率较低, 排替压力较高, 封闭能力较强; 当泥岩黏土矿物中绿泥石的含量较高时, 盖层的渗透率明显增大, 排替压力降低, 封闭能力明显降低。布三段泥岩盖层排替压力与伊利石含量成正比, 且r2=0.549 3, 二者相关性较好。排替压力与绿泥石含量成反比, 且r2=0.649 9, 二者相关性亦较好(图6)。

布三段泥质岩黏土矿物以伊利石、高岭石、伊/蒙混层矿物为主, 就平均值而言, 三者之和达到了94.2%, 而绿泥石仅占黏土矿物总量的5.8%(表2)。研究区伊利石、高岭石、伊/蒙混层矿物组成的矿物组合具有很强的润湿性和膨胀性, 会造成连通孔隙、喉道半径的减小, 渗透性能降低, 盖层封闭能力增强。

排替压力影响因素综合分析表明, 曾经历较深的埋藏、黏土矿物含量较高、黏土矿物组合类型较好, 这3个因素是三水盆地布三段泥岩虽然埋藏较浅但具有较高排替压力的原因。

该区有利盖层分布应当重点考虑黏土矿物含量、矿物组合吸水膨胀性2个因素。

该研究突破了以往“ 埋藏越深、排替压力越大” 的笼统认识, 可为该区有利盖层条件预测和其他地区泥岩盖层研究提供参考。

本文针对三水盆地布三段泥质岩开展的排替压力实验分析及其影响因素研究, 取得了以下结果。

(1)布三段泥岩埋深600~1 800 m, 排替压力介于6.67~16.36 MPa之间, 平均值11.83 MPa, 呈现Ⅰ -Ⅱ 类盖层特征, 总体具有“ 较浅埋深、较高排替压力” 的特点。

(2)布三段泥岩盖层排替压力随埋深有一定的增加趋势, 但相关性较弱, 结合前人盆地演化研究分析表明, 布三段泥岩具有“ 现今浅埋、曾经深埋” 的特点, 推测样品古埋深1 800~3 000 m, 由于该埋深区间内岩石较致密, 排替压力受深度影响已不甚显著。

(3)泥岩盖层排替压力与黏土矿物含量成正比, 且相关性好; 布三段泥岩黏土矿物以伊利石为主、其次为高岭石与伊蒙混层, 该黏土矿物组合类型吸水膨胀性较好, 有利于提高泥岩盖层排替压力。

(4)排替压力影响因素综合分析表明, 曾经历较深的埋藏、黏土矿物含量较高、黏土矿物组合类型较好, 这3个因素是三水盆地布三段泥岩虽然埋藏较浅但具有较高排替压力的原因。该区有利盖层分布应当重点考虑黏土矿物含量、矿物组合吸水膨胀性2个因素。

(编辑 卜丽媛)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|