作者简介: 许宪金 高级工程师,1966年生, 1988年毕业于大庆石油学院(现东北石油大学)石油地质勘查专业,学士学位,现在中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司从事石油地质综合研究工作。通信地址:124010 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街77号。电话:13942700880。 E-mail:lh_xuxj@cnpc.com.cn

随着四川盆地致密页岩气的大规模勘探与开发,对页岩气储集层的研究显得日趋重要。为进一步落实威远地区西北部优质页岩发育特征,选取该区的W 202H7-2D取心井,通过对总有机碳含量测定、岩石热解分析、全岩显微组分鉴定(有机质镜检)及镜质体反射率测定等实验数据进行分析,根据前人研究成果、现行标准,对该井的五峰-龙马溪组页岩有机质特征作了深入研究。实验研究结果表明:五峰-龙马溪组有机质类型为Ⅰ-Ⅱ1型,偏Ⅰ型;有机质丰度高,可作为优质烃源岩,且以龙一11小层为最佳;五峰-龙马溪组均处于过成熟演化阶段,为产干气阶段。研究结果可为区块地质研究、水平井开发部署及分段压裂等提供技术上的支持。

With the large-scale exploration and development of tight shale gas in Sichuan Basin,studies on shale gas reservoirs become increasingly important. To further confirm the development characteristics of high-quality shale in the northwestern part of Weiyuan area,a core well W 202H7-2D in this area is selected,through analysis of experimental data such as total organic carbon content measurement,rock pyrolysis,whole rock microscopic composition identification(organic matter microscopic examination),and vitrinite reflectance measurement,based on previous research and current standards,the organic matter characteristics of Wufeng-Longmaxi Formation shale in the well are intensively studied. Results show that the organic matter of Wufeng-Longmaxi Formation is of typeⅠ-Ⅱ1,partial typeⅠ. With high abundance of organic matter,it can be used as high-quality source rock and the Long-11 layer is the best. Wufeng-Longmaxi Formation is in the stage of post-mature evolution,which is dry gas production. Research results provide technical support for block geological research,horizontal well development and deployment,staged fracturing,source rock,rock pyrolysis,and micriscopic components.

研究区位于四川盆地川中隆起区川西南低陡褶带威远背斜构造, 地理上位于四川省内江市威远县镇西镇。随着非常规油气勘探开发进程的加快, 该区页岩气储集层越来越受到关注。威远地区五峰-龙马溪组为一套深海陆棚沉积-浅海碎屑岩沉积过渡的沉积体系, 其下部页岩层段以黑色页岩、黑色笔石页岩、碳质页岩和灰质页岩为主, 向上逐渐过渡为黑色硅质页岩、碳质页岩、白云质页岩、粉砂质页岩沉积。

有机质是油气生成的物质基础, 是评价页岩气储集层含气量和有机质孔隙的重要参数[1]。因此, 有机质的地球化学特征研究对页岩气储集层评价显得尤为重要, 对其研究的内容主要包括有机质的类型、丰度和演化程度三方面。本文通过选取W 202H7-2D井样品, 开展页岩有机质特征实验分析, 研究五峰-龙马溪组页岩有机质特征。

本次研究样品采自威远地区的W 202H7-2D取心井, 共采集335块井下岩心样品, 岩性为上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组页岩和部分介壳灰岩。为研究页岩有机质特征, 按照国家、行业推荐的标准和实验规范, 主要进行了总有机碳含量(TOC)、岩石热解、全岩显微组分、镜质体反射率(Ro)四方面的地球化学分析测试, 实验分析均由中国石油大学(北京)完成。

(1)总有机碳含量(TOC)测定:依据GB/T 19145-2003《沉积岩中总有机碳的测定》, 先对岩石样品进行预处理, 将样品磨碎至粒径小于0.2 mm, 再使用LECO CS 230型碳硫分析仪进行两次分析并求取平均值, 两次分析误差均符合国家标准[2]。

(2)热解分析:依据GB/T 18602-2012《岩石热解分析》, 先对样品进行预处理, 将岩样粉碎研磨后使粒径在0.07~0.15 mm范围, 再使用VINCI ROCK-EVAL 6型岩石热解仪进行热解分析, 并求取两次实验平均值, 且要求两次分析值相对误差在规定范围内[3]。

(3)显微组分定量分析:依据SY/T 6414-2014《全岩光片显微组分鉴定及统计方法》, 在LEICA MPV-SP型显微光度计进行显微组分鉴定和定量分析。先将岩石样品破碎至粒径约1.0 mm, 按四分法缩分适量样品, 与环氧树脂胶结成粉砖光片, 经磨光、抛光等工序制成合格的全岩光片。显微组分定量分析按照国际标准化组织推荐的白光与荧光相结合的点统计法, 得出显微组分全岩体积的百分含量, 有效统计点数大于500点[4]。

(4)镜质体反射率(Ro)测定:依据SY/T 5124-2012《沉积岩中镜质体反射率测定方法》, 使用LEICA MPV-SP型显微光度计, 在全岩光片上进行镜质体反射率(Rom)或沥青反射率(Rob)测定。通过海相镜质体或沥青反射率, 转化成等效镜质体反射率(Ro')。

页岩有机质特征是影响页岩含气量的主要因素, 包括有机质类型、有机质丰度和热演化程度三方面, 三者共同决定了威远地区龙马溪组页岩储集层的含气量与产气量。

有机质类型是评价烃源岩质量的一个重要指标, 直接影响着页岩生烃能力, 决定了页岩有机质的显微组分特征, 关系着页岩储集层的储集能力。一般来说, Ⅰ 型和Ⅱ 型干酪根以生油为主, Ⅲ 型干酪根以生气为主[5]。

通常情况下, 可根据SY/T 5125-2014《透射光-荧光干酪根显微组分鉴定及类型划分方法》行业标准来划分干酪根类型, 此方法适用于上古生界及更新的低演化阶段的样品(包括煤、泥岩等), 而对下古生界海相页岩并不适用, 不能简单套用类型指数的计算公式, 其原因主要有以下三点:(1)高等植物的出现大约为泥盆纪, 奥陶-志留纪没有可以提供镜质组和惰质组的高等植物的生源; (2)下古生界海相样品的热演化程度高, 一般为过成熟阶段, 热演化可能会导致腐泥组的“ 老化” 变成惰质组, 不能代表其原始的显微组分; (3)由于热演化程度高, 富氢组分(腐泥组)可能会生成油, 然后再转化碳沥青和微粒体等次生的显微组分, 常规的公式并没有涵盖这些组分。

目前还没有具体的划分下古生界海相干酪根类型的行业标准, 但是可以通过类比法进行划分。W 202H7-2D井页岩样品在显微镜下观察可以看见大部分由腐泥体、笔石体、微粒体和碳沥青四种有机显微组分组成, 其中:腐泥体类似于腐泥组; 笔石体来源于笔石, 类似于壳质组, 笔石为当时的最常见海洋浮游古生物, 属于低等的水生生物; 微粒体和碳沥青都是由原始的腐泥体通过热演化生成的次生有机组分, 类似于腐泥组。由此可以类比SY/T 5125-2014行业标准的计算公式, 采用各显微组分不同的加权系数来计算类型指数(TI):

TI=腐泥体× 100+笔石体× 50+微粒体× 100+碳沥青× 100

根据干酪根显微组分含量、类型指数TI值及岩石热解参数, 将干酪根类型划分为三类四型, 即Ⅰ 型、Ⅱ 1型、Ⅱ 2型和Ⅲ 型(表1)。

| 表1 利用干酪根显微组分评价有机质类型的标准[5] |

W 202H7-2D井在龙一2小层-五峰组2 818.20~2 858.48 m井段选取了5块黑色页岩及黑灰色粉砂质页岩样品, 采用透射光和反射荧光生物显微镜鉴定法进行了显微组分定量分析(表2、图1)。镜检结果显示, 黑色页岩干酪根呈无定形状, 大于90%, 表明其母质主要来源于低等水生植物, 显微有机组分中主要为腐泥体和笔石体, 且占绝对优势[6]。5块样品有机组分类型指数分布在79.65~86.95之间, 有机质类型为Ⅰ -Ⅱ 1型, 偏Ⅰ 型, 有机质类型较好。

| 表2 W 202H7-2D井全岩显微组分测定数据 |

有机质丰度是指单位质量岩石中有机质的数量。烃源岩有机质丰度反映烃源岩中有机质的数量特征, 是形成油气的物质基础, 是评价烃源岩的基础指标。在其他条件相近的前提下, 岩石中有机质的含量(丰度)越高, 其生烃能力越高。W 202H7-2D井主要采用总有机碳含量(TOC)和岩石热解参数(S1+S2)对五峰-龙马溪组页岩有机质丰度进行评价。

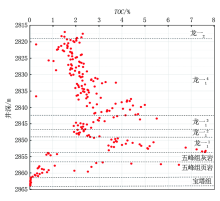

在2 817.00~2 863.70 m井段, 分别选取了223块和31块样品进行有机碳含量和岩石热解分析测试, 并对总有机碳含量和岩石热解参数进行统计汇总分析(表3、图2)。

| 表3 W 202H7-2D井总有机碳和岩石热解参数平均值统计 |

2.2.1 总有机碳含量(TOC)特征

上述统计结果表明, 龙马溪组TOC含量较高, 五个层段平均值为1.60%~4.72%, 以龙一

通过上述实验数据的分析, 依据烃源岩有机质丰度评价标准, 以0.5%作为烃源岩有机质丰度的下限值, 本井总有机碳含量(TOC)具有以下特征。

(1)五峰-龙马溪组TOC含量都在0.5%以上, 大多数样品甚至在2.0%以上, 表明有机质丰度高, 可作为优质烃源岩, 且以龙一

(2)龙马溪组TOC含量总体上呈随深度增加而增加的趋势(图3)。

2.2.2 岩石热解参数(S1+S2)特征

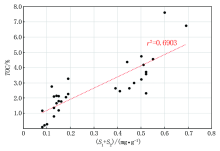

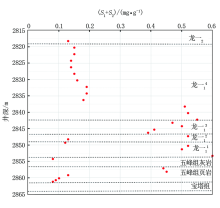

从统计数据结果(表3)可以看出, 龙马溪组岩石热解参数(S1+S2)含量较高, 五个层段平均值为0.13~0.49 mg/g, 以龙一

本井岩石热解(S1+S2)含量特征主要有以下三个方面:

(1)五峰-龙马溪组(S1+S2)含量都在0.10 mg/g以上, 大多数样品甚至在0.30 mg/g以上, 表明残余有机质丰度较高, 可判别为优质烃源岩, 且以龙一

(2)五峰-龙马溪组(S1+S2)含量与TOC含量具有较好的相关性(图4), 随着(S1+S2)含量的增大, TOC也相应增大。

(3)龙马溪组(S1+S2)含量总体上呈随深度增加而增加的趋势(图5)。

有机质成熟度是衡量有机质实际生烃能力的重要参数, 是确定有机质生油与生气的关键指标, 对于页岩气聚集和生产具有重要的影响。成熟度评价指标很多, 包括镜质体反射率(Ro)、孢粉与干酪根颜色指数(SCI)、岩石热解最高峰温(Tmax)等。一般而言, 镜质体反射率是最直观的反映有机质成熟度的参数, 可应用于有机质热演化及生气阶段划分。

2.3.1 镜质体反射率(Ro)

由于五峰-龙马溪组烃源岩中缺少镜质体, 基于镜质体反射率(Ro)研究有机质成熟度已不再适用, 但该地区样品中广泛分布笔石体, 可以测定笔石反射率用以标定有机质的热演化程度[7]。因此, 对上述相同的5块样品测定了笔石体反射率(表4), 并据Bertrand[8]提出的笔石体反射率(RG)与其等效镜质体反射率(Ro')换算公式进行校正:

lgRG=-0.04+1.10lgRo'

| 表4 W 202H7-2D井全岩笔石体反射率测定 |

计算结果表明, 5块样品的等效镜质体反射率(Ro')为2.76%~2.82%, 均大于2.0%, 属于过成熟油气演化阶段。

2.3.2 岩石热解Tmax参数

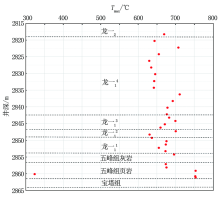

本井进行了71个样品的岩石热解分析, 通过对数据进行统计分析, 除2 860.1 m样品为323℃外, 其余所有样品的Tmax值均大于580℃(图6), 表明该区五峰-龙马溪组均处于过成熟演化阶段, 为产干气阶段。

(1)威远地区五峰-龙马溪组有机显微组分类型指数分布在79.65~86.95之间, 有机质类型为Ⅰ -Ⅱ 1型, 偏Ⅰ 型。

(2)威远地区五峰-龙马溪组TOC含量普遍在0.5%以上, 大多数样品甚至在2.0%以上, 表明有机质丰度高, 可作为优质烃源岩, 且以龙一

(3)威远地区五峰-龙马溪组等效镜质体反射率为2.76%~2.82%, 岩石热解Tmax值绝大多数大于580℃, 表明五峰-龙马溪组均处于过成熟演化阶段, 为产干气阶段。

(编辑 李特)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|