作者简介: 王冠 工程师,1983年生,2006年毕业于长江大学资源勘查工程专业,现主要从事油气基础地质与勘探战略规划研究工作。 通信地址:300280 天津市大港油田勘探开发研究院基础与规划研究所。电话:(022)63958772。E-mail:dg_wangg@petrochina.com.cn

在评价湖相泥页岩脆性过程中,应用广义脆性指数计算结果值偏大,而应用狭义脆性指数计算结果值明显偏小,且二者均与实测工程力学脆性指数没有良好的对应关系,无法客观反映泥页岩的脆性特征。在对黄骅坳陷沧东凹陷孔二段泥页岩系统取样分析的基础上,通过建立岩石矿物成分与工程弹性参数之间的关系,确定了利用岩石矿物成分加权计算脆性指数的方法。岩石矿物成分与工程弹性参数计算的脆性指数回归可以得到泥页岩脆性指数计算公式,公式表明石英对脆性贡献最大,白云石、长石次之,方解石、黄铁矿、方沸石影响较弱,黏土对脆性贡献最小。利用该方法对沧东凹陷GA井孔二段进行计算,指导压裂方案设计,取得了良好的应用效果。

When evaluating the brittleness of lacustrine shale,index calculated by generalized brittleness is too large,while that by narrow brittleness is obviously too small. Moreover,neither of them has a good corresponding relationship with measured engineering mechanics brittleness index,failing to objectively reflect the brittleness features of shale. Based on systematic sampling and analysis of the shale in the Second Member of Kongdian Formation in Cangdong Sag,Huanghua Depression,by establishing the relationship between rock mineral composition and engineering elastic parameters,a calculation method for brittleness index by weighting the rock mineral composition is determined. The calculation formula obtained by the brittleness index regression of rock mineral composition and engineering elastic parameters indicates that quartz contributes the most to brittleness,followed by dolomite and feldspar,calcite,pyrite and analcime have weaker effects,and clay contributes the least to brittleness. This method is used to calculate the GA well in the Second Member of Kongdian Formation in Cangdong Sag and guide fracturing scheme design,achieving good application results.

页岩油是全球非常规石油勘探的新亮点, 与油页岩人工萃取原油不同, 页岩油是指生成并赋存于地下页岩层系中的液态烃类, 页岩经压裂改造后可直接获得工业油流[1]。我国页岩油资源丰富, 从1960年以来, 松辽、渤海湾(辽河、济阳、濮阳等坳陷)及南襄等中新生代陆相盆地均已不同程度地获得了页岩油流[1, 2, 3]。在页岩油勘探中, 页岩油储集层脆性特征是储集层力学评价、遴选射孔改造层段和设计压裂规模的重要基础, 但页岩油储集层脆性矿物含量低和可改造性差等特征制约了我国页岩油的勘探开发[4]。目前, 关于页岩油储集层脆性指数评价方法尚不完善。通过借鉴在页岩气勘探过程中所使用的方法[5, 6], 研究结果显示, 基于矿物组成的储集层脆性指数方法具有一定实用性, 但忽略了不同矿物成分之间脆性的差异性, 评价结果不能准确评价页岩油储集层脆性特征。基于杨氏模量和泊松比归一化(无量纲化)[7, 8]的地层脆性指数计算方法是描述储集层脆性特征的直接方法, 其试验结果能够直接用于储集层的可压裂性评价, 但由于取样和试验的限制, 该方法不能被用于全井段的脆性特征评价。为解决这一矛盾, 本文采用联合取样的方法, 使用扫描电镜和全岩X射线衍射(XRD)方法确定该区泥页岩矿物组成及其相对含量, 利用三轴压力试验方法获得岩心样品的杨氏模量和泊松比计算岩石脆性指数, 通过数值模拟寻找矿物成分组成与地层脆性指数之间的对应关系, 进而完善页岩油储集层脆性指数评价方法。

沧东凹陷位于渤海湾盆地黄骅坳陷南部, 其西侧为沧县隆起, 东侧为徐黑凸起, 北侧以孔店凸起为界, 南侧至东光凸起[9], 是黄骅坳陷内第二大富油凹陷。沧东凹陷在孔二段沉积时期为一陆内坳陷盆地, 盆地中心为当时的湖盆中心及沉降中心。在湖盆扩张的背景下, 孔二段发育一套边缘为常规砂岩、内部为泥页岩及中部为过渡岩相的三环带沉积地层。孔二段泥页岩面积为600 km2, 厚度可达400~600 m, 是研究区内主要的烃源岩段, 其内部致密砂岩和白云岩储集层在纵向上厚度稳定, 横向上连片分布, 源储一体, 油气显示活跃, 具有良好的勘探前景。

研究区孔二段细粒相区有机质丰度平均3.26%(1038个样品), 最大可达12.92%, 整体属于富烃源岩。镜质体反射率(Ro)分布在0.66~0.96之间(74个样品), 平均0.76, 处于低成熟至中等成熟阶段, 以生油为主。孔二段泥页岩内粒间孔隙、粒内孔隙、有机质孔隙、裂缝等储集空间发育, 是油气成藏的有利储集层。泥页岩储集层脆性指数评价成为致密油甜点预测的关键内容。

本文对GA井500 m取心段进行1 212块次的全岩XRD分析, 确定孔二段泥页岩矿物组成及其相对含量。对泥页岩内碳酸盐岩、长英沉积岩、黏土岩和混合沉积岩采用系统取样的方法, 取得22块三轴压力试验样品。岩石的弹性参数是指岩石的杨氏模量和泊松比, 采用静力法测定。即通过岩样在准静态载荷条件下的应力— — 应变曲线, 求取弹性参数。这些参数通常称为静态弹性参数。岩石力学三轴实验装置将岩样放置在压力室内, 施加25 MPa侧向压力, 然后再施加垂直压力, 直到岩石破坏。这样可得到岩石破坏时的垂直压力、侧向压力值。实验过程中, 仪器自动记录岩石轴向应力与应变, 得到应力应变关系曲线, 利用应力应变曲线, 得到岩样的杨氏模量和泊松比。由于篇幅有限, 在此仅列出22个联合取样点的X射线衍射成分和弹性参数(表1)。

| 表1 沧东凹陷孔二段泥页岩全岩XRD成分及弹性参数(部分数据) |

页岩储集层脆性指数的计算方法通常可分为两大类:一是利用相关力学参数(杨氏模量、泊松比、断裂韧性、抗拉强度、抗压强度及内摩擦角等)结合相应公式计算脆性指数; 二是利用矿物组分对岩石脆性进行计算[10]。目前, 泥页岩储集层脆性指数评价方法主要参考页岩气勘探过程中所使用的方法, 其应用最为广泛的为弹性参数法和矿物组分法。

采用工程试验的方法是获取岩层脆性指数最直接的方法, 其结果具有很强的代表性, 能够指导工程压裂参数的选取。Rickman等[7]在2008年针对Barnett页岩进行了经验总结, 认为低泊松比、高杨氏模量的页岩脆性更好。杨氏模量是轴向应力与轴向弹性应变的比值, 它反映了页岩被压裂后保持裂缝的能力, 其值越大, 岩石越易形成复杂裂缝[6]; 泊松比是样品径向应变量与轴向应变量的比值, 它反映了页岩在一定压力下抗破坏的能力, 其值越大, 岩石越易起裂。

工程脆性指数是基于工程试验参数计算出来的, 是对储集层可压裂性最直接的描述, 对压裂参数的选取有着重要的意义。但是在实际评价过程中, 工程试验样品数量有限, 不能满足压裂层段的系统评价, 其局限性限制了弹性参数法的广泛使用。

岩石的脆性与其矿物成分密切相关, 石英、长石、白云石等脆性矿物含量越多的岩层, 其工程压裂效果也就越好。威德福公司提出利用岩石矿物组分特征对脆性进行评价[8], 通过全岩XRD确定样品矿物成分, 并提出以石英为脆性矿物, 利用 XRD 资料对岩石脆性指数进行连续计算, 称之为狭义的脆性指数B狭义。其计算公式如下[8, 10, 11]:

B狭义=

式中:I石英、I长石、I白云石、I方解石、I黄铁矿、I方沸石、I黏土分别为石英、长石、白云石、方解石、黄铁矿、方沸石、黏土含量, %。

这种实用性的方法得到了推广和延伸, 之后采用石英和白云石[11]或硅酸盐岩和脆性碳酸盐岩[10]占矿物总量的比值作为脆性指数, 称之为广义的脆性指数B广义。其计算公式如下:

B广义=

孔二段泥页岩XRD分析结果表明, 该段岩石矿物成分丰富, 常见有长石、石英、白云石、黏土、方沸石、方解石、黄铁矿等矿物(表1)。孔二段细粒相区受外部物源和自生矿物的影响, 加之后期强烈的成岩改造作用, 使其矿物组成复杂多样, 各沉积和成岩因素均不占明显优势, 长英质、碳酸盐岩和黏土类矿物各占总量的三分之一。

通过对孔二段1 212个X射线衍射数据计算得出:孔二段泥页岩狭义脆性指数分布在1.1~47.9之间, 平均值为19.8, 中位值为24.5; 广义脆性指数分布在52.1~99.5之间, 平均值为85.5, 中位值为75.8。按照脆性指数大于40为可压裂性好的标准, 该区狭义脆性指数指示该区压裂性均较差, 计算结果明显偏低; 而广义脆性指数计算结果指示该区压裂性均较好, 计算结果又明显偏高(图1)。矿物组分法计算出的脆性指数出现过小或过大的状况, 与工程试验结果不相符(表2), 该计算结果不能直接进行泥页岩脆性指数评价。

| 表2 沧东凹陷孔二段泥页岩储集层脆性指数(部分数据) |

研究表明无论是狭义脆性指数还是广义脆性指数, 其与样品的工程脆性指数均存在较大的差异性, 矿物脆性指数的适用性较差。为了探索能够更加适用于沧东凹陷孔二段泥页岩脆性指数评价的方法, 需要找出与工程力学参数相关的脆性指数计算方法, 为预测有利压裂层段提供依据。

在构建脆性指数计算模型的过程中, 利用能够反映岩石力学性质的弹性参数— — 杨氏模量和泊松比计算出岩石样品的工程脆性指数, 建立工程脆性指数与岩石矿物成分之间的回归模型, 确定各矿物成分的系数, 进而建立适用于该区孔二段泥页岩的脆性指数计算模型。其构建过程如下:

(1)利用上述弹性参数法, 计算出联合取样点内22个岩石样品的工程脆性指数。

(2)假设工程脆性指数与矿物含量之间具有以下线性关系:

Brit=b1I1+b2I2+…+bnIn

式中:b1, b2, …, bn为回归系数的估计值; I1, I2, …, In为各矿物成分含量, %。

(3)在实际回归过程中, 为了便于与狭义脆性指数和广义脆性指数的对比分析, 在回归方程的计算过程中, 首先把石英的系数设为1, 然后根据各矿物含量与脆性指数的相关性, 逐次选入回归方程, 求取既能保证回归方程有效性又能代表各岩石矿物组分地质意义的一组参数, 最终确定回归方程为:

B=100I石英+62.9I白云石+52.1I长石+25I方解石+20.4I黄铁矿+18I方沸石+2.1I黏土

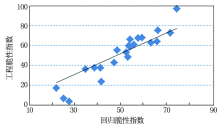

通过回归方程计算的脆性指数称之为回归脆性指数。回归结果表明石英对脆性贡献最大, 白云石、长石次之, 方解石、黄铁矿、方沸石影响较弱, 黏土对脆性贡献最小。矿物组分法获得的狭义和广义脆性指数与工程脆性指数之间的相关性较差, 回归方程计算出的回归脆性指数与工程脆性指数之间的决定系数r2为0.8, 显示出较好的相关性(表2、图2), 表明基于回归方程脆性指数可以被用来代替工程脆性指数评价, 以此弥补传统矿物组分法的不足。

沧东凹陷GA井孔二段泥页岩段共有1 212块次X射线衍射分析数据, 分别计算出该段的狭义脆性指数、广义脆性指数和回归脆性指数并绘制成曲线(图3)。根据美国页岩气开发经验, 当脆性矿物含量大于40%, 即脆性指数大于40, 页岩具备良好的可压裂性[12]。狭义脆性指数分布在1.1~47.9之间, 平均19.8, 显示孔二段整体可压裂性较差, 低估了孔二段泥页岩的可压裂能力。广义脆性指数分布在52.1~99.5之间, 平均85.5, 指示孔二段泥页岩具有很好的可压裂性, 这与实际压裂效果相矛盾。工程脆性指数主体分布在30~70之间, 平均为52, 储集层的可压裂性处于中等水平, 通过多元回归计算方法获得的回归脆性指数分布在24.2~70.6之间, 平均49.18, 能够客观地评价孔二段泥页岩的可压裂性。该地区官GA井的压裂取得良好效果, 参考Barnett页岩脆性系数[7], 把脆性指数大于46.4作为工程甜点选取的临界值, 在优选出两套砂岩甜点段的同时, 也指示出E

根据七性关系综合评价结果, 对该井孔二段3个层段分别进行了工程压裂。试油段1为E

湖相泥页岩矿物类型多, 且各矿物组分均不占优势, 应用广义脆性指数计算结果值偏大, 而应用狭义脆性指数计算结果偏小, 且二者与实测工程力学脆性指数并没有良好的对应关系, 无法客观反映泥页岩的脆性特征。在对黄骅坳陷沧东凹陷孔二段泥页岩系统取样分析的基础上, 通过建立岩石矿物成分与工程弹性参数之间的关系, 确定了利用岩石成分加权计算脆性指数的方法。岩石矿物成分与工程弹性参数计算的脆性指数回归结果显示, 石英对脆性贡献最大, 白云石、长石次之, 方解石、黄铁矿、方沸石影响较弱, 黏土对脆性贡献最小。

沧东凹陷孔二段泥页岩储集层的脆性指数比页岩的脆性指数低, 储集层的可压裂性处于中等水平。脆性指数与压裂效果密切相关并制约着试油产量, 脆性指数低的试油层段不利于高产稳产。

(编辑 陈娟)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|