作者简介: 张文雅 高级工程师,1973年生,1991年毕业于华北石油学校地质专业,现在中国石油渤海钻探第二录井公司地质研究评价中心从事综合研究工作。通信地址:062552 河北省任丘市渤海钻探工程有限公司第二录井公司。电话:(0317)2701479。E-mail:773466711@qq.com

在致密砂岩岩性气藏勘探过程中,气测是唯一的快速随钻连续检测地层含气性的录井技术。气测录井直接测量的全烃、组分资料,能较好地反映地层的含气性,却无法识别是哪种岩性含气,而不同的盆地、不同的岩性,气态烃的组分含量也会有所不同,其组分的构成与地质条件息息相关。在随钻跟踪完井卡层分析阶段,选取目的层烃组分异构比、丙烷占比、湿度比、烃斜率4项特征参数建立图板及划分标准,可有效解决上古生界地层随钻岩性识别问题,从而达到对气层定性评价的目的,为准确卡取完钻层位,少钻无效进尺和钻后选取试气层位提供了依据。该方法用于苏里格气田完钻井结果表明,岩性识别准确率可达99%。

As the only logging technique that can continuously detect gas-bearing of formations while drilling in the exploration of gas reservoirs with tight sandstone lithology,gas logging directly detects the total hydrocarbon and component value,which better reflects the gas bearing of formations,but fails to identify the lithology of gas bearing. The component content of gaseous hydrocarbon varies in different basins and lithologies,and the composition of its component is closely related to geological conditions. In the analysis phase of tracking the formation determination of completion while drilling,four characteristic parameters of target formation hydrocarbon component isomer ratio,propane ratio,humidity ratio and hydrocarbon slope are selected to establish a chart and divide the standard,which effectively solves the problem of lithology identification while drilling in Upper Paleozoic strata,so as to realize qualitative evaluation of gas formations,providing a basis for accurate determination of drilling formations,less invalid footage and gas test formation determination after drilling. Applied in the completion of drilling in Sulige Gas Field,this method shows that the accuracy of lithology identification can reach 99%.

苏里格气田勘探范围约2× 104 km2, 是发育于鄂尔多斯盆地上古生界碎屑岩系中的大型致密砂岩岩性圈闭气藏, 由于其低孔、低渗、低压、低产、低丰度的“ 五低” 特征导致开发成本增加[1]。苏里格气田钻井施工一般遵循钻穿山西组含气砂岩30 m的完钻原则, 但在钻达上古生界石炭系-二叠系含气砂岩和含气煤层时, 在没有测井曲线, 岩屑代表性差的情况下, 如何确定同样为气测值较高、钻时较低的岩性是砂岩还是含气煤层, 给录井现场工作人员带来较大困难。尤其是在快速钻井条件下, 岩屑细碎, 上部掉块多, 与上部岩屑高度混杂, 代表性差; 在二叠系山西组的砂岩由于沉积环境的变化, 导致颜色较深, 与煤层混杂后无法有效区分[2]。

在致密砂岩岩性气藏勘探过程中, 气测是唯一的快速随钻连续检测地层含气性的录井技术, 气测录井直接测量的全烃、组分资料, 只能较好地反映地层的含气性, 却无法识别是哪种岩性含气, 而不同的盆地、不同的岩性, 油气组分的构成与其地质条件息息相关, 其气态烃中各组分含量也会有所不同[3], 在随钻跟踪完井卡层分析阶段, 选取目的层烃组分异构比、丙烷占比、湿度比、烃斜率等敏感参数建立图板并划分标准, 有效解决了录井现场在没有测井曲线且岩屑代表性差的情况下, 如何识别具有较高气测值的砂岩和煤层问题, 为建设方提供了最具参考价值的完钻井深和钻后试气选层依据。目前, 在苏里格气田完钻井应用, 岩性识别准确率达99%, 应用效果良好。

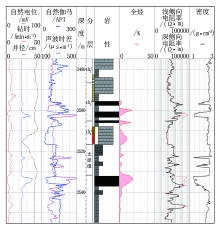

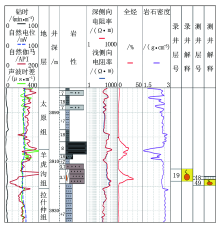

鄂尔多斯盆地上古生界石炭系-二叠系的本溪组、太原组和山西组煤层是上古生界主要的烃源岩之一, 主要包括一套陆相及海陆过渡相沉积的泥岩、煤和灰岩, 不仅给予上古生界山西组和下石盒子组砂岩储集层气源支撑, 还是上古生界地层精细划分与对比的重要标志层[2]。山西组煤层具有十分明显的特征, 测井曲线具有“ 三高三低” 的特征:三高指井径(CAL)大、声波时差(AC)和地层电阻率(Rt、Rxo)较高; 三低指自然伽马(GR)、自然电位(SP)与密度(DEN)普遍较低。山西组底部北岔沟砂岩作为苏里格气田重要的标志层之一, 测井曲线特征表现为井径较小, 低自然伽马、自然电位与低密度, 具有低幅且平缓的声波时差和地层电阻率[4]。如图1中S 76-14-12X井的井段3 508.0~3 516.5 m、3 532.0~3 537.0 m, 从测井曲线特征看, 可以快速区分山西组北岔沟砂岩和本溪组顶部的煤层, 但在没有测井曲线支持的情况下, 要在录井现场有效区分同样是钻时较低、含气丰度较高的砂岩和煤层, 给现场工作人员带来较大的困难。

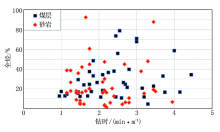

依据中石油企业气测录井资料解释标准[5], 气测全烃显示值高于基值2倍的气测异常井段, 钻时较低即可确定为解释层。通过对该区上古生界地层53口完钻井96个解释层岩性的气测、钻时数据进行统计, 发现同样钻时较低的含气层, 仅用其气测值及其分布形态难以区分各自的岩性。从含气岩性钻时与全烃散点关系图也可以看出, 同样钻时较低的情况下, 气测全烃值大小并无相关性(图2)。

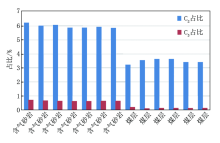

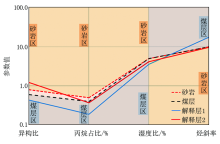

通过统计53口完钻井96个解释层的全烃及气测组分包括C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5的绝对含量分析数据发现, 含气砂岩的 C1/∑ C比煤层的低, 而其C2/∑ C和C3/∑ C则比煤层的高(表1), 特别是 C3/∑ C(丙烷占比)的值, 砂岩比煤层要高的多(图3)。

| 表1 上古生界含气岩性气测组分 |

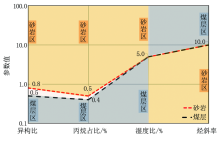

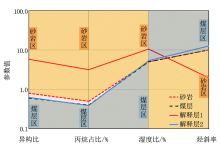

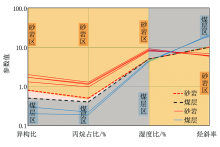

进而对烃组分值计算出的其他衍生参数所出现的规律及区间进行对比总结分析, 发现不但丙烷占比有明显差异, 异构比、湿度比、烃斜率3个特征参数也具有明显差异(图4), 可根据各参数区间建立上古生界含气岩性气测特征参数评价标准(表2)。这也证实不同的岩性油气组分含量的构成有所不同, 从而可以在岩屑代表性差的情况下进行上古生界含气岩性的甄别[6, 7]。丙烷占比、异构比、湿度比以及烃斜率4个特征参数值的相应计算公式为:

全烃(∑ C)=C1+C2+C3+iC4+nC4+iC5+nC5

丙烷占比=C3/∑ C× 100%

异构比=(iC4+iC5)/(C1+C2+C3+nC4+nC5)× 1 000

湿度比=(C2+C3+iC4+nC4+iC5+nC5)/∑ C× 100%

烃斜率=C2/C3

| 表2 上古生界含气岩性气测特征参数评价标准 |

S 76-14-12X井是位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡西南部的一口开发井, 钻探目的是开发盒8段、山西组含气地层。在钻至井段3 510.0~3 537.0 m识别出2个解释层。根据每个解释层的气测数据, 分别采用前述公式计算获得对应的异构比、丙烷占比、湿度比以及烃斜率4个特征参数的值(表3)。

| 表3 S 76-14-12X井解释层的气测数据、特征参数及岩性对比 |

根据特征参数的值在岩性识别线性关系图上投点的线性位置确定待识别岩性解释层的岩性。解释层1的折线(红色)落在含气砂层分区内, 相应地, 4个特征参数值的投点也落在对应的特征参数关于含气砂层的划分区间内, 由此判断解释层1的岩性为含气砂层; 解释层2的折线(蓝色)落在含气煤层分区内, 相应地, 4个特征参数值的投点也落在对应的特征参数关于含气煤层的划分区间内, 由此判断解释层2的岩性为含气煤层(图6)。

岩性识别结果验证:苏里格气田完钻原则是钻穿目的层含气砂岩底界30 m完钻, 口袋里不要留有气层, S 76-14-12X井在钻遇解释层1后, 依据岩性识别方法确定岩性为砂岩, 在钻遇解释层2后, 确定岩性为煤层, 与钻后测井曲线表征的砂岩与煤层特征一致(图7)。根据完钻原则, 于钻穿解释层1底界30 m井深3 550 m完钻, 如若错把解释层2识别为含气砂层, 将于3 564 m完钻, 因此依靠本岩性确定结果最终节约钻井进尺14 m。解释层1经试气, 产气2.573 6× 104 m3/d, 依据井深大于3 000 m的日产1× 104 m3的工业气流标准, 测试结果为工业气流井; 解释层2依据本文岩性识别方法确定岩性是煤层, 该区煤层多为含水层并易垮塌, 因此没必要继续钻进或进行试气验证。这说明本方法在判断含气岩性后, 不依据完钻原则也准确地卡准了完钻层位, 并在钻后选取适合本地区开采的含气砂岩层进行试气获得高产工业气流, 表明该方法针对上古生界地层岩性识别具有很高的准确性和实用性。

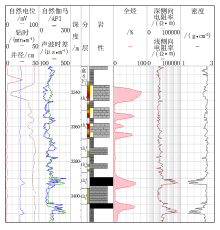

S 76-1-15X井是鄂尔多斯盆地伊陕斜坡南部的一口开发井, 在钻至山1段井深3 337.0~3 408.0 m识别出6个解释层, 根据每个解释层的气测数据获得对应的异构比、丙烷占比、湿度比以及烃斜率4个特征参数的值(表4)。

| 表4 S 76-1-15X井解释层的气测数据、特征参数及岩性对比 |

在岩性识别线性关系图上投点的线性位置, 解释层1、2、3、4的折线(红色)落在含气砂层分区内, 由此判断解释层1、2、3、4的岩性为砂岩。解释层5、6的折线(蓝色)落在煤层分区内, 由此判断解释层5、6的岩性为煤层(图8)。岩性识别结果验证:依据岩性识别方法钻穿解释层1-4后确定其岩性为砂岩, 解释层5-6的岩性为煤层, 与钻后测井曲线表征特征一致(图9)。根据完钻原则, 于钻穿解释层6后井深3 415 m完钻。井段3 339.4~3 366 m解释层1-4含气砂岩经试气, 获产气1.468 2× 104 m3/d, 无阻流量9.186 7× 104 m3/d, 试油结果为工业气流井。

L 56井是鄂尔多斯盆地天环坳陷上的一口预探井, 钻至太原组、羊虎沟组井深3 902.0~3 919.0 m识别出2个解释层, 根据每个解释层的气测数据获得对应的异构比、丙烷占比、湿度比以及烃斜率4个特征参数的值(表5)。

| 表5 L 56井解释层的气测数据、特征参数及岩性对比 |

在岩性识别线性关系图上投点的线性位置, 解释层1的折线(蓝色)明显落在煤层分区内, 由此判断解释层1的岩性为煤层, 而解释层2的折线(红色)异构比与烃斜率在砂岩分区内, 丙烷占比与湿度比数据分别落在二者交界处, 由此初步判断解释层2的岩性为砂岩(图10)。这是由于本井与苏里格气田所处地理位置不同, 其烃源岩气组分可能会有一定差别, 但使用本图板也具有明显的分区, 效果良好。岩性识别结果验证:依据岩性识别方法以及钻后测井曲线证实解释层1为煤层, 解释层2为砂岩, 与钻后测井曲线表征两种岩性特征一致(图11)。

在羊虎沟组井段3 917.3~3 919.7 m解释层2含气砂岩进行试气, 获产气6.273 5× 104 m3/d, 无阻流量11.7482× 104 m3/d, 试油结果为高产工业气流井。

在钻达上古生界含气砂岩和含气煤层时, 在没有测井曲线、岩屑代表性差, 并且具有同样高气测值、低钻时的背景情况下, 应用气测组分数据获得的异构比、丙烷占比、湿度比以及烃斜率4个特征参数的值可以快速、准确识别上古生界地层含气层岩性, 从而为准确卡取完钻层位、少钻无效进尺和钻后选取试气层位提供了依据。

使用本方法在鄂尔多斯盆地其余地区也有较好的识别效果, 其选值区间可能有一定微小差别, 需地质工作人员对已钻井气测录井数据进行统计, 进而实现不同区域上古生界地层随钻岩性的快速识别。

(编辑 李特)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|