作者简介:杨弼政 工程师,1984年生,2007年毕业于西南石油大学石油与天然气地质勘查专业,现在中国石油塔里木油田分公司安全环保与工程监督中心主要从事现场地质管理工作。通信地址:841000 新疆库尔勒塔里木油田分公司安全环保与工程监督中心。电话:13999618283。E-mail:yangbizheng-tlm@petrochina.com.cn

塔里木盆地库车坳陷是塔里木油田近年来开发的重要区块,区域内目的层之上发育了一套巨厚膏盐岩层,准确卡取膏盐岩层底界面(盐底卡层)是确保该区域安全快速钻井和实现地质钻探目的的关键。但该套膏盐岩层岩性复杂、岩性组合模式多样,导致卡层中存在诸多困难。为此,基于已钻井资料,厘清了库车坳陷盐底岩性组合特征,确定了盐底岩性组合模式可分为6类,提出盐底卡层的关键在于岩性识别,进而以碳酸盐岩分析和元素录井分析为主,并结合常规地质卡层、测井、地震以及区域地质等资料,对区域内多井次开展盐底卡层综合分析,总结出一套适合库车坳陷的盐底卡层技术,提高了卡层成功率,实现了库车坳陷盐底精准卡层的目的。

Kuqa Depression of Tarim Basin is an important block developed by Tarim Oilfield in recent years. A set of ultra thick gypsum salt rock layer is developed above the target bed in this region. Accurate determining the gypsum salt rock layer bottom boundary ( salt bottom determination ) is the key to ensure safe and rapid drilling and achieve geologic drilling purpose in this region. However, the complex lithology and various lithological association modes of the gypsum salt rock layer lead to many difficulties in the salt bottom determination. Therefore, based on the drilled data, the characteristics of salt bottom lithological association in Kuqa Depression are clarified, the salt bottom lithologic association can be divided into six modes and it is proposed that the key of salt bottom determination lies in lithology identification.Then, based on carbonate rock analysis and element logging analysis, combined with conventional geological layer determination, well logging, seismic, regional geological and other data, carry out comprehensive analysis of salt bottom determination in multiple wells in the region, and summarize a set of salt bottom determination technology suitable for Kuqa Depression, which further improves the success rate of salt bottom determination and realizes the purpose of accurate salt bottom determination in Kuqa Depression.

库车坳陷是塔里木油田油气勘探开发的重要区块。钻井揭示, 库车坳陷从上至下依次钻遇新生界新近系库车组、康村组、吉迪克组, 古近系苏维依组、库姆格列木群; 中生界白垩系巴什基奇克组、巴西改组。其中白垩系巴什基奇克组为该区目的层[1], 其上部的古近系库姆格列木群发育了巨厚的膏盐岩地层, 该套膏盐岩地层属于封闭性极强的区域盖层, 具有厚度大、分布广、岩性致密、地层压力高、破裂压力高等特点, 将下部超高压气藏牢牢地封住。库姆格列木群膏盐岩层的压力系数为2.10~2.30, 最高达2.45, 而其下部的目的层巴什基奇克组压力系数仅为1.55~1.81, 二者相差巨大[2, 3], 导致在钻穿膏盐岩层底界面时易发生井漏、卡钻等复杂情况, 给钻井安全带来巨大风险, 且极易对储层造成伤害。因此, 准确卡取膏盐岩层底界面(盐底卡层), 明确技术套管合理下井深度, 是确保安全钻井的基础, 也是实现钻井地质目的的关键。但该套膏盐岩层岩性复杂、岩性组合模式多样, 导致卡层中存在诸多困难。本文基于研究区域内多井次的盐底卡层经验, 从关键岩性识别着手, 归纳盐底岩性组合特征和组合模式, 以碳酸盐岩分析、元素录井分析技术为主, 结合钻时、扭矩等工程参数及岩屑形状等数据分析, 总结出一套库车坳陷膏盐岩层底界面卡层技术方法, 以期为该区域盐底精准卡层提供技术指导。

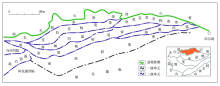

库车坳陷克拉苏构造带位于塔里木盆地库车坳陷北部(图1), 为南天山山前第二排构造带, 东西长约200 km、南北宽约20 km, 具有垂向分层变形特征, 以古近系膏盐岩层为界, 垂向上划分为盐上构造层、盐构造层、盐下构造层及基底构造层四层结构[4, 5, 6, 7]。受盐岩分层作用的影响, 克拉苏构造带盐下发育一系列冲断构造, 形成背斜及断背斜构造圈闭, 导致该区域膏盐岩层岩性复杂、盐底岩性组合模式多样。

根据大北、克深地区已钻井的钻井、录井和测井资料, 从岩性、电性、声波速度和工程参数四个方面归纳总结得出, 该区域内膏盐岩层岩性复杂, 主要有盐岩类、石膏岩类、软泥岩类和硬泥岩类, 以及区域性标志层白云岩段。各大类岩层主要岩性特征如下:盐岩类有纯盐岩、膏盐岩、泥质盐岩; 石膏岩类有纯石膏岩、泥膏岩; 软泥岩类有含盐泥岩、盐质泥岩; 硬泥岩类有含膏泥岩、膏质泥岩、纯泥岩; 白云岩段有灰质泥岩、云质泥岩、灰岩和白云岩, 该段形成原因是多次海泛, 是接近盐底的标志。

通过对已钻井的钻井、录井、测井资料进行分析得出, 研究区盐底岩性组合模式多样, 主要存在以下6种岩性组合模式:一是单套白云岩(灰岩)有盐模式, 单套石膏岩夹白云岩, 石膏岩以下为盐岩, 再往下出现高钻时褐色泥岩; 二是单套白云岩(灰岩)无盐模式, 单套石膏岩(泥膏岩)后为白云岩, 白云岩以下无盐岩, 立即出现高钻时的褐色泥岩; 三是多套白云岩(灰岩)有盐模式, 最后一套石膏岩和白云岩组合模式下出现盐岩后, 再出现高钻时泥岩; 四是多套白云岩(灰岩)无盐模式, 即存在两套及以上白云岩(灰岩), 最后一套石膏岩和白云岩组合模式下即为高钻时泥岩, 无盐岩; 五是无盐模式, 主要为褐色泥岩与石膏不等厚互层, 钻时较高, 没有沉积膏盐岩层; 六是盐刺穿模式, 主要为盐岩, 底部没有石膏岩夹白云岩组合, 没有沉积膏盐岩, 后期由于构造挤压形成盐刺穿。

库车坳陷膏盐岩层岩性复杂、盐底岩性组合模式多样, 盐层底界深度的卡取存在如下难点:一是盐底没有固定沉积模式, 没有统一的标志层; 二是膏盐岩段的厚度变化大、厚度难以准确预测, 井与井之间的差别巨大; 三是盐下高钻时褐色泥岩薄厚不一(气藏顶板), 极易钻穿并发生井漏; 四是随着钻井工艺的进步, 常规的“ 高钻时、区域组合、褐色泥岩” 卡层方法遇到难题; 五是常规卡层需要专家驻现场协助, 对专家的现场卡层经验依赖性较大。

通过对多口井盐底卡层的分析, 总结出库车坳陷盐底卡层基本思路如下[3]:首先根据地质设计结合区域地质资料及邻井资料进行地层对比, 预测盐底深度; 其次判断确认标志层白云岩段; 再次结合区域地质资料、邻井资料预测盐底岩性组合模式, 对岩性进行准确的识别; 最后结合碳酸盐岩分析、元素录井分析综合判断盐底位置。盐底最具代表性的岩性为高钻时的褐色泥岩, 因此要特别关注钻时的变化情况。发现高钻时后要及时落实岩性是否为盐底泥岩, 能否准确识别盐底泥岩是卡层成功与否的关键。

3.1.1 区域性标志层白云岩(灰岩)层识别

根据研究区实钻资料分析认为, 盐底上部地层从上到下主要可以分为三段:膏盐岩段、白云岩段以及膏泥岩段。其中白云岩段是区域性标志层, 一般为厚层状灰色、深灰色白云岩, 厚度一般为6~10 m, 其岩性特殊、分布广泛、厚度稳定, 可主要依据碳酸盐岩含量分析识别白云岩。

3.1.2 盐间和盐底泥岩层识别

对膏盐岩底部中完层位的卡取, 主要是以一套褐色泥岩为标志, 准确判断分辨盐底和盐间的褐色泥岩是盐底卡层的重点。现场在盐底卡层过程中一般通过以下3方面来识别盐底泥岩。

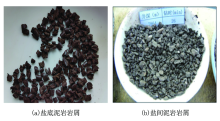

(1)泥岩层岩屑特征:库姆格列木群的盐岩间泥岩/含盐泥岩均为褐色, 性软-较硬, 吸水性、可塑性好-中等, 岩屑呈块状、厚块状、团块状; 在钻进过程中一般表现为低钻时、低钻压; 而膏岩盐层底部褐色泥岩, 形成于库姆格列木群沉积早期的一次大范围的湖进, 此段褐色泥岩性脆硬, 吸水性、可塑性差, 岩屑呈碎片状或略微卷曲条状, 相对盐间泥岩块小、薄, 与盐岩间泥岩差异性明显(图2)。

(2)工程参数特征:现场工程参数可在第一时间反映井下情况。在钻进中, 盐底泥岩与盐间泥岩/含盐泥岩钻井工程参数相比较, 前者钻压、钻时大于后者, 而扭矩小于后者。在盐底卡层恒定钻压钻进中, 当钻遇盐底泥岩时, 一般都表现为钻时和钻压同时升高、扭矩降低的趋势。

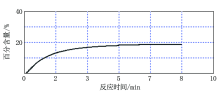

(3)碳酸盐含量特征:通过区块内多口井的盐底泥岩碳酸盐含量统计, 盐底泥岩碳酸盐含量为13%~30%, 一般都能达到15%或更高, 平均为20%左右; 盐间泥岩碳酸盐含量为3%~12%, 平均为8%左右。两者碳酸盐含量差异明显。

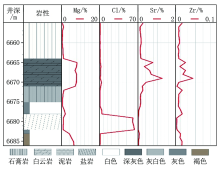

卡准膏盐岩层底界深度的关键是识别高钻时泥岩是否为盐底泥岩。但是由于钻头技术的进步, 盐底泥岩高钻时不明显并且盐间也有可能出现高钻时褐色泥岩, 这使得依靠经验和简单光学仪器的常规卡层方法卡层难度加大。采用XRF元素录井技术, 通过检测17种元素来识别岩性, 用微量元素(Sr、Zr)及特征元素(Mg、Cl)来识别卡取层位, 降低人为主观因素的影响, 提高盐底卡层的准确率[8, 9]。通过对大北、克深地区21口井的XRF数据分析, 结合研究区的岩性特征, 总结出适合该区块的元素录井盐底卡层规律。

3.2.1 区域性标志层白云岩(灰岩)层识别

钻遇区域标志层白云岩, 地层中的元素(Sr、Zr)含量出现异常高值变化, 这一异常高值的出现预示着接近盐底。利用这一特征可以对卡层起到预警作用。

3.2.2 盐间和盐底泥岩层识别

通过元素录井数据统计分析, 不同层位泥岩Mg、Cl元素含量出现差异, 盐间泥岩和盐底泥岩Mg、Cl元素含量明显不同, 盐底泥岩Mg元素含量明显高于盐间泥岩、Cl元素含量明显低于盐间泥岩。据此可有效区分盐间泥岩和盐底泥岩。

KS 2-2-20井为KS 2井区的一口开发井, 构造位置位于KS 2井区西部边缘鼻状构造, 设计盐底井深为6 680 m。邻井主要有KS 2-1-14、KS 2-2-18等井, 由于邻近钻井较多, 可控性较好, 在地震剖面上, 盐底地震同相轴追踪性良好。

本次统计了KS 209井、KS 208井、KS 207井等KS 2井区内多口井的实钻数据, 建立了东西向、南北向两条地层剖面进行分析对比发现, 在纵向上KS 2井区盐底岩性组合为:泥岩+石膏+灰质/云质泥岩+膏夹白云岩+盐岩+泥岩, 在厚度上有所差异。

通过对多口井白云岩下部盐岩的统计可知, 研究区内白云岩下部盐岩的厚度变化较大, 部分区域不存在盐岩, KS 2井区膏泥岩段盐岩的分布为以KS 2-1-6井-KS 206井-KS 2-2-8井-KS 2-2-12井为界, 界线以东不存在盐岩, 以西发育盐岩, 且厚度变化大。整体而言, KS 2井区盐底岩性组合特征总体稳定, 但存在局部差异, 主要表现在白云岩下部是否存在盐岩, 石膏岩在南北两翼厚度较大。KS 2-2-20井位于KS 2井区以西, 邻井KS 2-1-14井、KS 2-2-18井白云岩之下存在盐岩, 故判断本井为有盐模式。

根据上文分析的盐底岩性组合模式, 提出了以下盐底卡层原则:根据实钻和区域对比情况, 预测中完井深, 结合盐底岩性组合特征, 若钻穿白云岩下部盐岩后, 见到高钻时片状泥岩建议中完, 若不符合则建议采取小钻头试探性钻揭下部地层。

首先, 进行地层对比, KS 2-2-20井最近的两口邻井KS 2-1-14井、KS 2-2-18井白云岩之下的石膏厚度分别为8 m、4 m, 并分别存在厚度为25 m、3 m的盐岩。由此推测本井白云岩的下部可能存在4~8 m的石膏岩, 并且存在盐岩的可能性极大, 卡层时应优先考虑按照有盐模式进行操作, 现场经过精细地层对比预测认为, 将在井深6 665 m左右钻遇白云岩, 盐底深度在6 680 m左右。

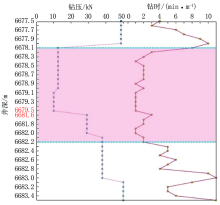

在卡层钻进过程中, 岩屑返至井深6 664 m时, 颜色及岩性都发生明显变化, 由白色石膏变为灰色白云岩, 现场根据岩屑形状及碳酸盐分析, 明确了白云岩深度为6 664~6 671 m。在钻穿白云岩之后, 又依次返出了石膏岩和灰色泥岩, 并且在6 678 m钻遇快钻时, 返出的岩屑也为盐岩, 至此区域上的盐底岩性组合特征已基本全部呈现, 根据现场经验, 在6 678 m开始的这套快钻时地层即盐岩层钻完后, 将会钻遇盐底泥岩。钻进至6 682 m时, 微钻时和钻压都呈现上升趋势, 由此判断盐岩已经钻穿, 确定了白云岩下盐岩深度为6 678~6 682 m, 井底已经钻遇高钻时泥岩, 盐下高钻时泥岩起始深度为6 683 m(图3), 钻至6 686 m后, 停钻循环落实岩性, 判断高钻时泥岩是否为底板泥岩、是否可以中完。

现场卡层中对底板泥岩岩屑分析过程如下:(1)本井所钻地层白云岩段附近的岩性组合与区域岩性组合特征吻合, 符合盐底的岩性组合特征; (2)钻井参数特征表现为(微)钻时明显升高、钻压增大, 与区域上的底板泥岩钻进参数特征类似; (3)高钻时泥岩共钻揭3 m, 返出了灰色泥岩和褐色泥岩, 岩屑性脆硬, 吸水性、可塑性差, 呈碎片状或略微卷曲条状, 岩块小而薄, 符合区域上的底板泥岩特征(图2a); (4)对返出岩屑进行碳酸盐含量分析, 碳酸盐含量≥ 15%, 符合区域底板泥岩的碳酸盐特征(图4); (5)Sr、Zr在白云岩附近出现异常相对高值, 预示着接近盐底, 对6 682 m之后返出的岩屑挑样后进行元素录井分析(图5), 元素录井特征表现为Mg含量相对升高, 由0.7%左右上升到5%左右, Cl含量明显下降, 由60%左右下降到0.4%左右, 符合区域上底板泥岩的元素录井特征(Mg含量> 4%, Cl含量< 1%)。

通过以上各项数据的综合判断, 认为本井已经钻揭底板泥岩, 遂决定中完, 在五开钻进后仅3 m就钻遇了粉砂岩, 进一步验证了本次盐底卡层的准确性。

地层对比是现场卡层工作中十分重要的工作之一, 库车山前由于地形地貌以山为主, 构造十分复杂, 在冲积扇遍布区域的沉积特征和模式下, 地层层序整体未变, 但在膏盐层的蠕动作用加上南北向的地形差等条件下, 地层小层上也发生了巨大变化。根据库车山前以往的实钻卡层经验, 东西向的对比性相对于南北向的地层对比性较强, 所以, 库车地区地质卡层过程中利用邻井资料时, 应该加强东西向的井位地层对比, 这样才能使地层对比性强, 为卡层工作提供坚实的依据, 使卡层的准确性得到进一步提高。

熟悉设计、熟悉邻井资料, 是盐底卡层过程中的重要工作之一[10]。克深区块东部盐底无盐、西部盐层分布, 博孜区块盐底组合模式复杂, 盐底不发育盐层、岩性组合模式规律不一, 盐底过渡段变化大, 大北区块盐底薄盐层是否对中完有影响等都是在工作中总结的成功经验。只有熟悉每一口井的盐底组合模式, 做到心中有邻井, 才能实现库车地区盐底卡层精准有效。

地震勘探资料可以确定盆地的基本形态、性质、盆地演化历史、主要断裂、构造特征、地层展布、沉积环境和相态分布等信息。后期地震资料解释进一步确定各种隐蔽的低幅度圈闭、砂体横向展布、油气检测和早期油气藏描述等方面的工作, 为盐底卡层提供了宏观上的依据, 同时利用标志层的标定方法, 可以找到标志层, 对地质卡层做地层对比起到辅助作用。库车山前地震T 8反射(即目的层顶界反射)是盐底卡层过程中的重要参考手段。

“ 显示终端” 是了解井下信息的重要工具, 井深、钻时、微钻时、扭矩、钻压等工程参数都体现在终端上, 盐底卡层过程中, 一个细微的参数变化都可能反映井下岩性的变化、压力的变化。这样就要求在整个卡层的过程中把现场的所有钻井参数都熟记于心, 在卡层的重要节点, 仔细观察参数的变化, 对盐底卡层大有裨益。所以, 熟记井下的各项参数, 据此可以从细节上做好盐底卡层工作。尤其要盯紧“ 第一参数” — — 钻时(微钻时), 钻时是现场盐底卡层过程中的重要参数, 现场卡层钻时是实时参数, 不同于岩屑返出的延时性, 它的准确性可以给卡层过程的地层判断提供有力依据, 为了把库车地区地质卡层做到精细化, 现场也把整米钻时进行了细化, 做到10 cm的钻时实时监测, 在山前盐底卡层过程中起到了很大的作用。盐岩的钻时快, 底板钻时慢, 从微钻时上就能得以体现。所以, 做好微钻时的记录, 仔细分析钻时、钻压、扭矩等关键参数, 综合判断进行地质循环, 才能把库车山前盐底卡层做到百分百的精准率。

底板泥岩是库车地区的一个通俗叫法, 底板泥岩的颜色为褐色。通过近几年钻探, 对底板泥岩也有了新的认识, 克拉苏构造库车地区的底板泥岩为标准的褐色片状泥岩, 博孜区块的底板泥岩以褐色泥岩、含膏泥岩等为主, 大北区块类似于博孜, 在现场盐底卡层过程中, 颜色的变化必须加强关注, 尤其是褐色泥岩的出现。以往发生过褐色泥岩的钻时很快, 被误认为库姆格列木群中泥岩段泥岩的情况, 所以, 褐色泥岩是否为底板泥岩, 要综合判断, 钻时参考性为首要因素。总之, 要对“ 褐色” 提高百分百的敏感度。

(1)库车坳陷库姆格列木群盐底存在多种岩性组合, 整体可分为有盐模式和无盐模式, 进一步可分为一套白云岩+有盐模式、一套白云岩+无盐模式、多套白云岩+有盐模式、多套白云岩+无盐模式、无盐模式以及盐刺穿模式共6种岩性组合模式。

(2)盐底卡层时, 主要需要对关键岩性进行识别, 以区域性标志层白云岩段以及高钻时褐色泥岩为主。同时还要结合工程参数中的钻时和扭矩、碳酸盐含量, 元素录井中的Mg和Cl等元素的变化趋势来综合判断盐底中完位置, 通过多口井的运用, 这一综合技术组合准确性高, 能够精准卡层。

(3)合理运用元素录井能够比较准确地帮助现场对盐底泥岩进行判断, 值得推广和运用。岩屑的挑样对元素录井的影响巨大, 对岩屑的初步识别及挑选是开展元素录井的关键。综合运用常规地质卡层、测井、地震以及区域地质等资料, 对不同井开展综合分析, 才能更加准确地卡层。

编辑 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|