作者简介:王冠 工程师,1983年生,2006年毕业于长江大学资源勘查工程专业,长期从事油气基础地质与勘探战略规划研究工作。 通信地址:300280 天津市大港油田勘探开发研究院基础与规划研究所。电话:(022)63958772。E-mail:dg_wangg@petrochina.com.cn

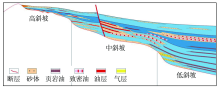

随着黄骅坳陷勘探程度不断提高,在盆地内正向构造带寻找构造油气藏的难度日益加大,斜坡区岩性油气藏越来越受到研究人员的重视。基于黄骅坳陷斜坡区实际勘探实践,在斜坡区油气藏类型和分布的基础上,结合斜坡区油源条件、砂体发育机制、砂体与断层耦合关系等,明确了斜坡区油气富集高产主控因素。研究表明,斜坡不同部位油气富集高产主控因素不同:斜坡高部位源-砂耦合控藏,优势砂体高产;斜坡中部位断砂耦合控藏,优势储层高产;斜坡低部位优势组构控藏,地质工程甜点高产。进而提出了斜坡区常、非连续成藏和差异富集高产模式,即油气藏在富油凹陷整个斜坡区连续分布,高斜坡主要发育常规油藏,中斜坡为过渡带,常规油藏、致密油藏及页岩油藏都有分布,低斜坡主要为页岩油藏。

With the deepening of exploration in Huanghua Depression,it gets more difficult to find structural reservoirs in uplift area inside the basin,and lithologic reservoirs in slope area are paid more and more attention by researchers. Based on the exploration practice and the types and distribution of oil and gas reservoirs in the slope area of Huanghua Depression,combined with the oil source condition,sand body development mechanism and the coupling relationship between sand body and fault in the slope area,the main controlling factors of hydrocarbon enrichment and high yield in the slope area are clarified. It indicates that main controlling factors of hydrocarbon enrichment and high yield differ in different parts of the slope. Reservoirs in the higher part of the slope are coupling controlled by source and sand body,rich in dominant sand body. Reservoirs in the middle part of the slope are coupling controlled by fault and sand bodies,rich in dominant reservoirs. In the lower part,reservoirs are coupling controlled by dominant formation and structures,rich in favorable spots of geological engineering. Furthermore,the high-yield model of conventional and discontinuous accumulation and differential enrichment in slope area is put forward,in which hydrocarbon reservoirs are continuously distributed in the whole slope area of the oil-rich sag. Conventional reservoirs are mainly developed in the higher slope,conventional,tight and shale reservoirs are distributed in the middle slope,a transitional belt. Shale reservoirs are mainly developed in the lower slope.

斜坡区长期处于低势区, 是油气运移的主要方向, 黄骅坳陷优越的石油地质条件与演化历史为满坡含油提供了基础, 因而, 斜坡区是主要增储领域, 也是研究的热点[1, 2, 3, 4, 5, 6]。与此同时也应该清醒地认识到, 富油凹陷斜坡区并非所有的油气聚集都有经济性, 斜坡背景上的优质砂体带以及发育裂缝系统和鼻状隆起背景的“ 富块” 油气最为富集[7, 8, 9, 10], 勘探经济效益最好, 因此斜坡区现阶段勘探的重点是寻找富集区带, 以实现低油价下油气勘探的高回报。

前人从控砂机制、斜坡带划分、斜坡演化等方面对黄骅坳陷斜坡进行过研究。在斜坡带划分方面, 从不同角度提出了多种针对歧口凹陷斜坡带的划分方案, 如周立宏等[11]、李三忠等[12, 13]、肖敦清等[14]根据斜坡结构形态、坡折发育程度等因素, 将黄骅坳陷的斜坡带分为沉积型、构造型和沉积构造型3种类型; 赵贤正等[15]根据斜坡带基底沉降作用、构造活动的强弱及其产状形态, 划分出挠曲坡折型、平缓台坡型、宽缓断阶型、窄陡断阶型、掀斜翘倾型斜坡带; 赵贤正等[16]根据斜坡区(大型缓坡带)在纵向上和横向上均呈现出有序分异的特征, 将其划分成高、中、低斜坡等。

本文总结国内已有研究成果, 首次从不同类型油藏有序性分布的角度, 提出斜坡划分方案, 将斜坡分为常规油藏富集带、常规-致密-页岩油藏过渡带、页岩油藏富集带, 进一步提出了斜坡区常、非连续成藏及差异富集高产模式。

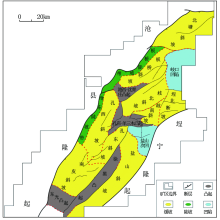

黄骅坳陷为渤海湾盆地的一个二级构造单元, 坳陷区面积10 140 km2, 黄骅坳陷裂陷扩张始于南部沧东地区, 始新世孔二段沉积时期发育沧东坳陷型湖盆, 始新世末期到渐新世裂陷中心才过渡到歧口地区, 发育箕状断陷湖盆, 形成沧东、歧口两大凹陷区。古近系巨厚的湖相沉积为油气生成提供了良好的物质基础[17, 18]。经历了印支-燕山-喜山三期构造运动叠加改造[19], 黄骅坳陷内部从北至南依次发育港西-沈青庄凸起-孔店-羊三木凸起、徐黑凸起及东光凸起, 此外依附于内部凸起及外围沧县隆起和埕宁隆起发育共11个斜坡(图1), 其中斜坡区面积7 078 km2, 占黄骅坳陷总面积的69.8%, 以大缓坡、小陡坡为主要特点(缓坡区6 412 km2, 占比约91%, 陡坡区666 km2, 占比约9%)。

截至目前, 在黄骅坳陷斜坡上发现常规油气藏、致密油气藏和页岩油藏等多类型油气藏[20, 21, 22]。

常规油气藏往往发现于斜坡高部位和中部位, 以构造油气藏、地层油气藏、岩性油气藏或复合油气藏为主, 埋藏深度较浅, 储层物性好, 孔隙度一般大于10%, 渗透率大于5 mD(油藏), 勘探实践表明该类油藏往往为高产油藏, 但后期一般含水, 油水分异明显。致密油气藏一般分布于中斜坡的下部, 具有近源充注的特征, 由于埋深较大, 受控于强烈的压实或胶结作用, 储层物性偏差, 孔隙度一般小于10%, 渗透率小于1 mD, 该类油藏在不进行措施改造的情况下, 自然产能偏低, 同时油水关系复杂, 无明显油水界面。页岩油藏位于低斜坡, 根据其赋存位置可分为纯烃源岩油藏和薄夹层油藏(烃源岩内部厚度小于5 m的砂岩或者碳酸盐岩储层), 孔隙度、渗透率相较致密油气藏更低, 平面分布广泛, 无明显油气边界, 但纯烃源岩油藏无自然产能。三类油气藏的成藏条件、主控因素以及后期勘探开发技术对策各不相同, 分别和前文所述斜坡高、中、低三部分有较好的对应关系, 高斜坡主要发育常规油藏, 中斜坡为过渡带, 常规油藏、致密油藏及页岩油藏都有分布, 低斜坡主要为页岩油藏。

在斜坡区整体划分方案的基础上, 进行了分斜坡类型油气富集高产主控因素分析。勘探实践表明, 油气发现主要集中在缓坡区, 并不代表陡坡区没有勘探潜力, 主要是因为第三系强烈断陷活动造成陡坡区埋深较大, 目前并没有进行有效勘探。黄骅坳陷多个缓坡区勘探取得重要成果, 如埕北斜坡实现规模增储, 规划建产超百万吨; 歧北斜坡实现高产高效益, 有力支撑稳产上产; 南皮中斜坡形成3 000万吨致密油增储建产区等。勘探实践表明, 缓坡不同部位展现出不同的油气富集高产特征。

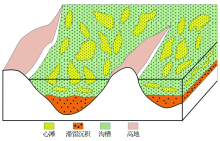

斜坡高部位主要位于盆地边缘, 以三角洲平原相为主, 来自隆起区的陆源碎屑物质沿侵蚀沟槽或者顺坡断槽向斜坡中低部位输送, 砂体多富集于沟槽, 同时侵蚀沟槽控制后续沉积的类型与展布特征, 相较于中斜坡及低斜坡, 高斜坡远离油源, 油气沿不整合面、输导层及断层形成的联合输导体系运输, 利于优势砂体成藏高产。

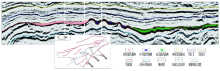

以埕北高斜坡为例, 埕北斜坡位于歧口凹陷西南缘, 是背靠埕宁隆起发育的沉积构造型斜坡。馆三段发育三大侵蚀沟槽, 沟槽内砂体富集, 西、中、东三大辫状河侵蚀沟槽南北向展布, 沟槽内充填馆三段的地层, 具有沟槽控砂的特征(图2)。古侵蚀沟槽控制了辫状河砂体的展布, 滞留沉积与心滩沉积纵向叠置发育, 物性好。其中心滩多期叠置、连片分布(图3), 总厚度15~25 m, 物性好(孔隙度17%, 渗透率25 mD); 滞留沉积, 块状砂砾岩层, 厚度20 m左右, 分布稳定, 物性偏差(孔隙度10%, 渗透率8.5 mD)。

油气沿不整合面、馆陶组底砾岩与断层形成联合输导体系, 与其匹配沟通的沟槽内砂体为优势砂体, 从而形成了沟槽内滞留沉积的低饱和度油藏及上覆心滩砂体的构造岩性油藏, 两类油藏纵向叠置, 连片分布。其中滞留沉积形成的低饱和度油藏, 平均原油密度0.954 8 g/cm3(50 ℃), 粘度332 mPa· s(80 ℃), 为稠油油藏。由于利用常规手段开采只能获得3~4 t/d的产量, 并没有经济效益, 然而通过创新应用水平井+二氧化碳吞吐技术, 单井产量可达20 t/d以上, 实现了稠油的规模效益开发。

在中斜坡区, 三角洲前缘砂体和滩坝砂体普遍发育, 坡-折体系中的坡-坪部位是砂体聚集的重要场所。坡-坪部位是斜坡由陡变缓的区域, 水动力也由强变弱, 有利于沉积物卸载; 坡-坪下倾方向是可容空间形成的重要部位, 砂体多在坪台区滞留富集, 而其上倾方向超覆或尖灭。因此, 砂体主要受坡折带控制, 油气主要依靠断层进行输导分配, 断层的断面脊是油气垂向运移的优势汇流通道, 断面脊主要与断层下降盘厚层砂岩构成优势高产岩性相, 断层和砂体耦合控制油气富集高产, 形成构造-岩性油气藏。

以埕北中斜坡为例, 该区北部紧邻歧口主凹, 西部通过张北断层与歧南次凹对接, 具有双向供烃的良好条件。埕海断坡区沙河街组主要受来自埕宁隆起东部的辫状河三角洲沉积体系控制, 通过细化断层差异活动性研究, 建立“ 断层转换带输砂、断层调节带输砂” 两种模式, 落实张28X2、埕海33、埕海37三个输砂通道, 发育西、中、东三支辫状河三角洲主砂体带, 沿坡折带南北向展布, 厚度大(最大为30 m), 物性好(孔隙度最大为21%)。

埕海断阶区发育一系列北掉断层, 这些断层与砂体耦合(图4), 与厚砂岩构成优势高产岩性相, 油气运聚条件有利, 油藏具有“ 含油饱和度高、含油面积大、产量高” 的特点, 无疑是低油价下规模效益增储的最现实领域。

低斜坡往往是深陷区, 主要以深湖半深湖相为主, 除了沉积烃源岩之外, 盆外物源充足供给的情况下, 砂体波及范围会延伸到深陷区, 由于埋深较大, 储层物性变差, 低斜坡油气藏以页岩油藏及致密油藏为主。

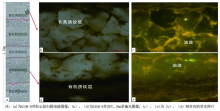

以沧东凹陷南皮低斜坡为例, 该斜坡位于沧东凹陷南部, 孔二段暗色泥岩、油页岩发育, 厚度达200 m, 目前处于大量生油阶段, 既为高、中斜坡提供油气来源, 同时也是形成页岩油气的有利层段。此前由于认识的局限性一直未将其作为新领域开展系统研究, 此后在系统取心的基础上开展孔二段烃源岩段研究, 表明甜点段具有高长英质含量、高有机质丰度、高频纹层的特征, 形成优势组构相, 页岩油主要赋存在微米-纳米级孔隙集群中, 顺纹层展布(图5)。此后利用水平井+体积压裂技术实现了孔二段页岩油的突破和工业化开发。

其中孔一段砂层以浅水三角洲沉积为主, 水下分流河道与河口坝砂体是有利储集体, 又因为靠近孔二段烃源岩, 具有有利的源上成藏条件, 但因埋藏较深(3 500~4 200 m), 物性较差(孔隙度为5%~17%, 渗透率< 5 mD), 直井压后不能获得商业性油流, 借鉴页岩油思路, 实施水平井(大斜度)钻探, 获得高产。

总之, 南皮低斜坡细粒沉积发育, 利于源储一体页岩油、近源充注致密油发育, 形成致密油、页岩油连续分布的特征。但无论是致密油还是页岩油, 常规开采手段均难以获得经济效益, 必须辅以水平井加体积压裂才能获得商业油气流。

通过上述对黄骅坳陷部分高产区斜坡区成藏因素分析, 明确了黄骅坳陷斜坡区满坡含油, 油气类型多样的特点, 形成了常、非连续成藏和差异富集高产的模式(图6)。

斜坡高部位埋藏浅, 远离烃源岩生烃区, 油气主要沿不整合面、断裂层及输导层进行横向和垂向运移, 在优势砂体成藏, 优势砂体的分布是高产的关键; 斜坡中部位具有典型的断砂耦合控藏特征, 该区烃源岩有生烃能力, 油气主要沿断层以垂向运移为主, 在厚砂体处成藏; 斜坡低部位近源优势明显, 虽然远离物源区, 但间歇性高能事件频繁发育, 会受到陆源输入物质影响, 是页岩油藏形成的有利场所。

总之, 高斜坡主要发育常规油藏, 中斜坡为过渡带, 常规油藏、致密油藏及页岩油藏都有分布, 低斜坡主要为页岩油藏, 呈现出高、中、低分异明显, 常规油、致密油、页岩油随埋深变化有序分布的特征。

(1)依靠孔二段、沙一下、沙三段三套主力烃源岩, 黄骅坳陷斜坡区发育常规油气藏、致密油气藏、页岩油藏三类油气藏, 三类油气藏与斜坡高、中、低三部位有较好的对应关系, 高斜坡主要发育常规油藏, 中斜坡为过渡带, 常规油藏、致密油藏及页岩油藏都有分布, 低斜坡主要为页岩油藏。

(2)三类油气藏油气高产主控因素各不相同:斜坡高部位源-砂耦合控藏, 优势砂体高产; 斜坡中部位断砂耦合控藏, 优势储层高产; 斜坡低部位优势组构控藏, 地质工程甜点高产, 即地质甜点(含油气性好)和工程甜点(易压裂)耦合控制高产。

(3)通过总结形成斜坡区常、非连续成藏和差异富集高产模式, 首次从不同类型油藏有序性分布的角度, 提出斜坡划分方案, 将斜坡分为常规油藏富集带、常规致密-页岩油藏过渡带、页岩油藏富集带, 针对不同油气富集带后期需要采取不同的勘探开发技术对策。

编辑 棘嘉琪

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|