作者简介:梁治国 高级工程师,1977年生,1999年毕业于长春科技大学石油与天然气地质勘察专业,现在中国石油长城钻探工程有限公司录井公司从事录井管理和地质研究方面的工作。通信地址:124010 辽宁省盘锦市石油大街77号。电话:18842779622。E-mail:liangzg.gwdc@cnpc.com.cn

基于苏里格气田气井分类标准,对苏10区块3类气井中的部分重点气井进行生产现状分析,运用经典的递减分析方法对选取的重点井进行产量递减规律分析,掌握气藏生产动态规律。分析表明苏10区块Ⅰ、Ⅱ类井产量占区块总产量的近80%,是区块的生产主力,气井递减率主要分布在10%~18%之间,平均递减率为14.51%。现阶段处于明显的低压开采状态,在产井日产气量小于0.5×104 m3的气井有267口,占全部在产井的70%;日产气量大于1.0×104 m3的气井有53口,占在产井的14%。满足苏10区块的上产要求,需要保证Ⅰ、Ⅱ类井健康合理的生产运行制度,Ⅲ类井的平均日产气量接近气井的废气产量,对Ⅲ类井实施挖潜增产。

Based on gas well classification standards of Sulige Gas Field,the production status of some key gas wells in 3 types of gas wells in Block Su 10 and the production decline law of those are analyzed by classic decline analysis methods to master the dynamic production law of gas reservoirs. It shows that the well production of typeⅠand typeⅡin Block Su 10 accounted for nearly 80% of the total production of the block,which is the main production force of the block,and the decline rate of gas wells is mainly between 10%and 18% with an average of 14.51%. It is in a state of obvious low-pressure production where 267 gas wells with daily gas production less than 0.5×104 m3,accounting for 70% of all wells in production,and 53 wells with daily gas production greater than 1.0×104 m3,accounting for 14% of all wells in production. The production increase in Block Su 10 requires a healthy and reasonable operation system for well production of typeⅠand typeⅡ,an approximate average daily gas production of type Ⅲ wells to the waste gas production of gas wells,and potential tapping of type Ⅲ wells.

苏10区块位于苏里格气田西北部、长庆靖边气田西北侧的苏里格庙地区, 区域构造上属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部中带。2006年该区块以600 m× 1 200 m菱形井网、一套层系投入开发, 经过对该井区进行不断地加密调整, 目前形成600 m× 600 m井网, 采用井间接替的方式保持稳产[1, 2]。

经过几年的试采开发评价, 苏10区块表现出低渗气藏的开发特点:直井单井控制储量低, 气井初期压力、产量下降快, 稳产能力较差, 地层压力下降快且后期压力恢复缓慢[3]。本文通过分析苏10区块生产数据资料, 了解气井生产变化规律, 确定气井合理工作制度, 以期为苏10区块气藏合理高效开发提供理论依据。

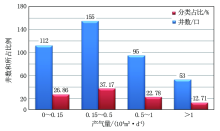

截至2019年6月苏10区块先后共有417口井投入生产, 在产井382口, 占总井数的91.6%。苏10区块所有井累产气量67× 108 m3, 水平井20口总共生产7.2× 108 m3天然气。单井平均累产气量0.161× 108 m3, 水平井平均累产气量0.36× 108 m3, 气田采出程度6.9%。进一步对全区2019年半年的平均日产气量进行了统计(图1), 从统计结果可以看出, 2019年苏10区块生产井平均日产气量是0.494× 104 m3, 平均日产气量小于0.5× 104 m3的生产井有267口, 占到总井数的64.03%, 产量在0.15× 104~0.5× 104 m3的井有155口, 占总井数的37.17%; 产量在0.5× 104 ~1.0× 104 m3的井有95口, 占总井数的22.78%; 产量大于1× 104 m3的井有53口, 占总井数的12.71%。

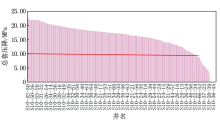

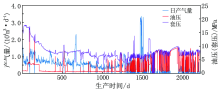

苏里格气田气井井口套压变化普遍表现为:随着开采时间的延长, 单位套压压降采气量不断增加; 在井口套压一定时, 控压生产比放压生产能采出更多天然气。对苏10区块的各井从投产至2019年6月的套压降落进行了统计(图2), 可看出苏10区块单井总压降普遍大于10 MPa, 气田原始地层压力为28 MPa, 现阶段处于明显的低压开采状态。

为进一步分析套压降落与生产时间的关系, 选取了累计生产时间分别为1至4年的20口气井进行压降速率分析, 见表1。可以看出投产初期压降速率大, 投产4年后, 压降速率相比投产初期下降了近2.72倍; 累计投产时间越长, 压降速率越低, 后期逐渐趋于平缓, 与苏里格气田低渗气藏开发特征一致。

| 表1 苏10区块部分井累计投产时间与套压压降速率关系统计 |

对气井进行分类可以总结出不同类气井在不同生产阶段的动态特征, 对比分析这些动态特征的共性和个性, 可以实现对气井动态变化的预测并提前采取相应的措施; 通过对分类气井研究, 可以摸清气田的资源动用状况、气藏的开采特征、影响气藏采收率的因素和剩余气分布特点, 进而提出提高气藏采收率的主要途径, 编制可行的挖潜方案[4, 5]。

气井分类主要分为静态和动态分类方法, 本次采用静态地质(单气层最大厚度、气层累计厚度)和气井动态(投产后出现平稳生产期内的平均日产气量)相结合的方式对苏里格气田苏10区块气井进行了分类[6], 分类标准如表2所示。

| 表2 苏10区块气井分类新标准 |

对苏10区块目前生产的417口井根据其各自的生产特征和储层特征进行分类, 其中Ⅰ 类井119口, Ⅱ 类井147口, Ⅲ 类井151口。对各类井累产量进行统计(表3), Ⅰ 类井产气量占42.02%, Ⅱ 类井产气量占37.73%, Ⅲ 类井产气量仅占20.25%, Ⅰ +Ⅱ 类井产气占总量的79.75%, 是区块的主要贡献者。

| 表3 苏10区块各类气井累产量统计 |

通过对苏10区块各类气井生产特征进行统计(表4), 发现Ⅰ 类井各方面的生产特征参数均优于Ⅱ 、Ⅲ 类井, Ⅲ 类井最差。

| 表4 苏10区块各类气井生产特征 |

对已投产气井的生产动态进行分析总结, 可以总结出气井的动态特征:

(1)气井在低压差生产条件下, 产量低、压降快, 关井压力恢复缓慢, 气井近半年生产产量一般在0.3× 104~3.0× 104 m3/d。

(2)在较低的压力条件下生产指标趋于平稳, 能够保持较长时间, 具有一定的稳产能力。在第一阶段, 气井整体的产量递减快, 反映了高渗介质渗流阶段, 控制动态储量低。随着气井持续生产, 因为井底附近高渗介质内压力下降, 低渗介质内流体开始参与渗流, 向高渗介质补给, 并且井底附近压降漏斗加深、压力梯度增大, 一方面离井底较近的低渗介质内的流体克服启动压差向井底补充, 泄流半径随之增大, 单井的控制动态储量也随之加大, 致使气井在低压条件下具有一定的稳产能力。

(3)大部分的井都采取了排水工艺措施, 处于间歇稳定生产阶段, 气井能维持较为稳定的生产, Ⅲ 类井生产效率最差, 需进一步提高挖潜能力。

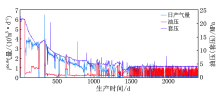

Ⅰ 类气井单井普遍产量较高, 稳产时间长。 以S 10-33-63井为例, 该井于2008年12月投产, 生产层位盒8段, 初期产量3.7× 104 m3/d, 至2019年6月, 该井产量稳定在1.5× 104~1.6× 104 m3/d之间。截至2019年5月, 该井累产气量2 393.6× 104 m3, 生产动态曲线如图3所示。

从生产曲线可以看出该井经历了三个生产阶段:

第一阶段为投产至2011年5月, 日产气量持续降低到0.8× 104 m3/d, 日产量降低幅度达78.4%, 说明近井带地层能量迅速衰竭, 压力不断向外边界传播, 近井带外部区域开始向近井带补充能量, 由于地层渗透率低, 能量补充速度明显小于气井开采能量衰竭的速度, 因此表现为气井产量下降快。

第二阶段为2011年5月至2012年10月, 由于地层能量减弱与气井产水的影响, 使得气井带液生产能力一度变差。当积液排出后气井产量能迅速回升, 但维持短暂时间后气井产量逐渐减小, 产量每天在一万多方到几千多方间变化, 此时气井自身携液能力已经很差, 井底积液开始慢慢变严重, 当到达一定程度后, 该井需要重新进行排液恢复产能, 此过程完成需经一个较长时间的排液复产周期, 周而复始达到维持气井生产的目的。

第三阶段为从2012年10月至今, 该阶段主要的生产特征是生产波动明显, 气井处于间歇生产阶段, 产量在每天几千方间变化。由于气井能量进一步减弱, 排液复产的周期变得非常短, 现场需要不断根据产量变化情况采取排液措施。在此期间套压一直维持在1 MPa左右, 表明排液措施应用得当。

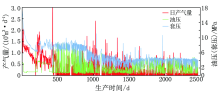

Ⅱ 类气井普遍带水生产期长。以S 10-24-27井为例, 该井于2008年10月投产, 生产层位盒8段, 初期产量1.6× 104 m3/d, 持续生产至2019年6月, 该井产量在0.5× 104~1.0× 104 m3/d之间。该井累产气量783× 104 m3/d, 生产曲线如图4所示。

第一阶段为投产至2009年12月, 日产气量持续降低到0.5× 104 m3/d, 气井日产量降低快, 说明近井带地层能量迅速衰竭, 压力不断向外边界传播。关井几天近井带外部区域开始向近井带补充能量, 产量得到提高, 但由于地层渗透率低, 能量补充速度明显小于气井开采能量衰竭的速度, 因此表现为气井产量再次下降。

第二阶段为2009年12月至今, 期间由于地层能量减弱与气井产水的影响, 使得气井带液生产能力变差。气井生产能力变差, 产量低, 后期间歇关井作业方式也不能让产量得到恢复。

Ⅲ 类气井普遍产量较低, 后期排液效果不理想、稳产能力差。以S 10-20-61井为例, 该井于2009年3月投产, 生产层位盒8段, 初期产量2× 104 m3/d, 生产至2015年5月, 该井处于间歇生产过程。截止2015年5月25日, 该井累产气量1 004× 104 m3, 生产曲线如图5所示。

气井在生产过程中, 2012年前进行稳定生产, 2012年后气井进行间歇关井生产。稳产期间关井几天近井带外部区域开始向近井带补充能量, 产量得到提高, 但由于地层渗透率低, 能量补充速度明显小于气井开采能量衰竭的速度, 因此表现为气井产量下降。

2012年至今, 期间由于地层能量减弱与气井产水的影响, 使得气井带液生产能力变差。气井生产能力变差, 产量低, 后期间歇关井作业方式也不能让产量得到恢复。

从严格意义上讲, 气井一旦投入生产, 产量即开始了递减。根据递减阶段取得的有限开发数据, 准确判断属于哪一种递减类型, 以便应用合适的递减方程, 正确可靠地进行产量预测。

从苏10区块气井生产曲线不难看出, 气藏产量己经进入了递减期, 日产气量随生产时间呈曲线关系, 经RTA拟合, 发现日产气量和生产时间都符合双曲线递减分析。这是因为双曲线递减比指数递减慢, 比调和递减快, 双曲线递减分析得到的递减率随产量和时间变化。而苏10区块符合大部分低渗-特低渗油气藏的生产规律, 部分气井物性差, 初期产量递减较快。双曲线递减考虑了产量所以拟合效果更好。

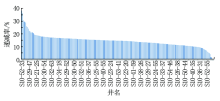

对气井中生产时间达3年以上的气井进行了递减率的评价, 评价井数234口, 评价结果如图6所示。

由评价结果可以看出苏10区块气井递减率主要分布在10%~18%之间, 平均递减率为14.51%。

(1)苏10区块单井套压总压降普遍大于10 MPa, 现阶段处于明显的低压开采状态。投产初期压降速率大, 累计投产时间越长, 压降速率越低, 后期压降逐渐趋于平缓。

(2)截至2019年6月, 苏10区块生产井平均日产气量0.5× 104 m3, 在产井日产气量小于0.5× 104 m3的气井有267口, 占到了在产井的70%; 日产气量大于1.0× 104 m3的井有53口, 占在产井的14%。Ⅰ 、Ⅱ 类井产量较高, 是区块的生产主力。Ⅰ 类井单井平均累产气量2 184× 104 m3, Ⅱ 类井单井平均累产气量1 575× 104 m3, Ⅲ 类井单井平均累产气量776× 104 m3。

(3)对3类气井进行单井生产特征分析, Ⅰ 类气井单井普遍产量较高, 稳产时间长; Ⅱ 类气井普遍带水生产期长; Ⅲ 类气井普遍产量较低, 后期排液效果不理想、稳产能力差。

(4)对3类气井中有效生产时间达3年以上的气井进行了递减率评价, 苏10区块气井递减率主要分布在10%~18%之间, 平均递减率为14.51%。

编辑 李特

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|