作者简介:张向前 工程师,1989年生,2012年毕业于东北石油大学勘查技术与工程专业,主要从事海上油气勘探及地质监督工作。通信地址:300459 天津市滨海新区海川路2121号海洋石油大厦C座。电话:(022)66503251。E-mail:zhangxq36@cnooc.com.cn

渤中34油田区域内构造活动强烈、断裂发育,裂缝性井漏频发。研究发现,中小尺度断层是造成井漏的主要因素。受地震资料分辨率的影响,应用常规地震剖面识别中小尺度断层难度较大,进而导致裂缝性井漏风险预测效果不佳,为提高预测评估井漏风险的精度,急需探索一种有效识别中小尺度断层的地球物理方法。通过对渤中34油田已钻井井漏特征分析,基于常规地震剖面、方差属性、蚂蚁体属性等地球物理方法识别渤中34油田中小尺度断层,建立井漏风险等级判识决策树,并根据井漏风险等级的不同采取了相应的钻井应对措施。实际应用表明,该方法在渤中34油田裂缝性井漏预测中具有良好的应用效果,能够实现优快钻井与漏失防控的有效耦合,具有现场可操作性强、识别准确度高的优点,为渤中34油田开发钻井工程预防井漏工作提供了重要技术支持。

It is found that meso-micro scale faults are the main factors of lost circulation in Bozhong 34 Oilfield where strong tectonic activity,well-developed faults and frequent fractured lost circulation exist. Affected by seismic data resolution,it is difficult to identify meso-micro scale faults using conventional seismic profiles,which leads to poor prediction of fractured lost circulation risk. To improve the accuracy of lost circulation risk prediction and assessment,it is urgent to explore a geophysical method to effectively identify meso-micro scale faults. The lost circulation risk grade decision tree is established through analysis of the lost circulation characteristics of wells drilled in Bozhong 34 Oilfield and identification of meso-micro scale faults by geophysical methods of conventional seismic profile,variance attribute,and ant body attribute,and corresponding drilling countermeasures are taken according to different risk levels of lost circulation. This method shows good effects in application to fractured lost circulation prediction in Bozhong 34 oilfield. It realizes effective coupling of excellent-fast drilling and lost circulation prevention and control,has strong field feasibility and high accuracy in identification,and provides important technical support for the prevention of lost circulation in the development and drilling engineering of Bozhong 34 Oilfield.

渤海湾盆地是中生代以来叠覆在古生界克拉通基底之上的多旋回裂谷断陷盆地[1]。盆地内断层较为发育, 同时为裂缝的产生提供了基本地质条件。渤中34油田位于渤海湾盆地东南部黄河口凹陷, 紧邻郯庐断裂渤南段中支, 构造活动强烈, 区域内低序级断层发育, 钻井过程中井漏频发。在海洋石油钻井费用高昂的背景下, 井漏不仅会造成钻井周期的延长, 而且会增加次生风险(井喷、井涌、井壁失稳以至井眼废弃等)发生的概率, 给渤中34油田开发带来了较大影响。

针对井漏预测需要, 卢世浩等[2]利用主曲率法预测顺北区块二叠系井漏, 但预测精度受井位的分布及井的数量影响, 刘彪等[3]提出利用支持向量回归的方法进行井漏预测工作。此外, 应用相干体技术也可提高断层的识别精度[4]。

本次研究根据工区特点及作业实际情况, 通过研究分析与实践探索, 建立了综合利用常规地震剖面、方差体、蚂蚁追踪三种技术相结合的井漏风险等级判识决策树。实践表明, 此方法具有可操作性强、识别准确度高等优点, 取得了良好应用效果, 为渤中34油田开发钻井工程预防井漏工作提供了重要技术支持。

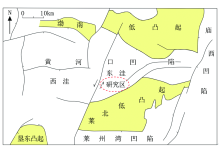

渤中34油田是近年来在渤海海域发现的最大的新生界火成岩下优质油田, 其新近系、古近系多层系含油, 复式成藏。油田位于渤海湾盆地莱北低凸起北部、黄河口凹陷中洼南斜坡带, 且紧邻郯庐断裂渤南段中支, 由于构造活动强烈, 构造主体区为受中部一组大断层控制的复杂断块构造, 多级斜列式断层和“ Y” 字形断层相互切割, 导致断层和裂缝十分发育, 加之区域内存在多期喷发、区域式喷发的火山活动, 主喷发时间为古近系东营组沉积时期, 造成火山岩裂缝和微小孔洞较为发育[5, 6, 7](图1)。区域内复杂的地质条件成为井漏频发的诱因。

渤中34油田于2018年底进行开发钻井作业, 前期井漏频率高, 至2019年7月古近系共钻探22口井, 其中15口井发生20次漏失(表1), 漏失率68.2%。

| 表1 渤中34油田漏失层位、岩性及漏速统计 m3/h |

从漏失速度来看, 20次井漏中, 有7次为小漏(漏速10~30 m3/h), 占比35%; 有8次为中漏(漏速30~60 m3/h), 占比40%; 有3次为大漏(漏速> 60 m3/h), 占比15%; 有2次为严重漏失(失返), 占比10%[8]。从漏失层位来看, 除1口井由于憋压造成的漏失层位在新近系馆陶组外, 其余井漏失层位均在古近系, 主要发生在东二下亚段、东三段、沙一段和沙三段。从漏失岩性来看, 有8次发生在火山岩地层, 12次发生在砂/泥岩地层。

通过对井漏层段的地质资料进行分析, 20次井漏中, 有1次发生在常规地震剖面解释的断层处, 18次发生在常规地震剖面难以解释的微断层或裂缝处, 有1次是由于憋压导致。

在常规地震剖面上, 断层、裂缝具有一些特有的地震响应特征, 如同相轴扭动、同相轴错断、同相轴能量突变、同相轴地层产状突变等。

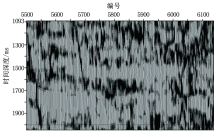

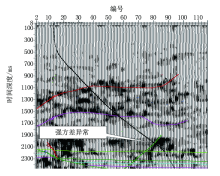

当地下存在断层、构造裂缝等地层不连续变化时, 部分地震道的反射特征会与其相邻地震道的反射特征存在差异, 造成地震道的局部不连续。方差体技术是一种加权移动方差算法, 通过计算道集内地震道与平均地震道的方差值得到方差体, 能够突出反映相邻地震道的差异性。因此, 断层、岩层构造裂缝等地层不连续变化会在方差切片上表现为方差值异常。地层的异常突变越大, 方差异常越明显; 反之, 方差值的微小变化则反映了微断层、岩层构造裂缝的存在。方差体技术的核心是计算三维地震数据体全部样点的方差值, 即在计算时窗内使用该点和周围相邻地震道所有样点计算的均值间的方差[9, 10, 11], 方差剖面如图2所示。

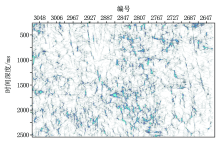

蚂蚁追踪技术, 也被称为断裂自动分析技术, 是近年来应用较广泛的一种叠后裂缝预测技术, 具有识别精度高等优点。蚂蚁追踪算法是由Colorni等提出, 由Dorigo M等进一步解释的一种仿生优化算法。该技术的原理是, 在断裂识别中将大量的电子蚂蚁散播在地震数据体中, 使电子蚂蚁沿着可能的断层面和地层裂缝发育的路线向前移动。如果移动的路径满足预先设定的断裂条件, 则释放电子信息素, 并召集一定范围的其他蚂蚁在该断裂处集中进行识别、追踪, 直到完成断裂的识别; 反之, 则不会释放或只释放少量的电子信息素。该技术的实质是利用地震数据体中振幅及相位存在差异的特点进行追踪, 最终得到一个断裂轨迹清晰的三维蚂蚁体(图3)。该技术原理类似于蚂蚁搬运食物, 蚂蚁在巢穴附近随机寻找食物, 发现食物后会在巢穴和食物源之间的路径上留下食物信息素, 周围的蚂蚁会通过感知信息素追踪到食物, 进而实现共同搬运食物[12, 13, 14, 15, 16, 17]。

蚂蚁追踪技术主要步骤:

(1)地震资料预处理, 消除噪声, 提高信噪比。

(2)滤波加边缘处理, 突出断裂位置同相轴的不连续性特征。

(3)根据地层倾角等地质实际情况, 优化不连续检测属性的计算参数, 如倾角约束、纵向平滑系数、横向计算样点数量等, 刻画断裂发育特征。

(4)优选适合工区的蚂蚁追踪参数, 应用三维可视化技术, 对不同级别断裂系统进行分级雕刻, 组合断裂平面展布特征, 提取多尺度断裂碎片。

通过对渤中34油田井漏的原因进行分析, 得出以下结论:渤中34油田古近系地层裂缝发育, 绝大多数漏失为裂缝性漏失[18]; 常规地震剖面解释断层处往往断距较大、封闭性较好, 与井漏相关性不大; 发生井漏处往往是常规地震剖面难以解释的断距小、延伸小的中小尺度断层(裂缝)发育部位, 在方差和蚂蚁体属性上可见明显响应(表2)。

| 表2 渤中34油田部分井漏失层位地震属性特征 |

对常规地震剖面、方差属性、蚂蚁体属性的优缺点进行总结分析认为:常规地震剖面资料获取方便, 对尺度较大断层识别准确度高, 对解释人员经验要求高, 缺点是易遗漏中小尺度断层(裂缝); 方差属性计算速度快, 对断层、裂缝极其敏感, 在识别中小尺度断层上有独特优势, 但在岩性突变区域会出现明显方差异常; 蚂蚁追踪技术识别断裂效率高、精度高、客观性强, 断裂轨迹清晰, 能识别中小尺度断层, 但由于蚂蚁追踪技术对地震数据的变化非常敏感, 地震数据中留存的部分噪声信息会被蚂蚁追踪技术误解释为断裂, 蚂蚁体属性主要反映了数据体的断层、裂缝和地震噪声等特征, 解释结果具有多解性。为提高裂缝性井漏风险预测精度, 确立了利用常规地震剖面、方差属性、蚂蚁体属性综合分析评估裂缝性井漏的基本思路。

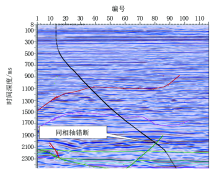

通过研究分析与实践探索, 建立了适用于渤中34油田的井漏风险等级判识决策树(图4), 划分了高井漏风险、中井漏风险和低井漏风险三个等级, 并采取相应的钻井应对措施, 包括避钻、小参数钻进、降低排量、提前加入随钻堵漏材料或备堵漏浆等, 有效提高了井漏风险预测的准确度与精确度[19, 20, 21]。

2019年7月以来, 井漏风险等级判识决策树在渤中34油田全面铺开应用, 通过在钻前对每口井的井漏风险进行预测, 并向钻井施工方做出风险提示, 从而采取针对性措施。实践表明, 基于地球物理方法的裂缝性井漏预测技术的应用能够有效降低渤中34油田的漏失率。据统计, 渤中34油田古近系钻井漏失率由该技术应用前的68.2%降至目前的16.3%, 同时平均井漏处理时间由36 h/次降为9 h/次, 取得了良好的应用效果。

以H 2井为例, 从图5、图6可以看出, H 2井在时间深度2 030 ms处常规地震剖面同相轴错断, 方差属性为强异常“ 黑团” 特征, 应用井漏风险等级判识决策树判断此处井漏风险高, 根据VSP资料预测该井段深度为3 107 m(垂深2 523 m), 在钻进至此井段之前, 采取加入随钻堵漏材料、控制钻速及降低排量的措施。本井钻进至3 082 m(垂深2 505 m), 井下发生轻微漏失, 得益于提前采取了有力措施, 得以有效降低漏速及井漏处理时间, 最终安全钻进至完钻井深。

(1)综合常规地震剖面、方差属性、蚂蚁体属性等地球物理方法形成了一种有效的裂缝性井漏预测评估方法, 能够有效提高裂缝性井漏预测的准确度、精确度与时效性, 适用于高节奏的“ 工厂化” 钻井作业, 在渤中34油田开发钻井作业中取得了显著应用效果。

(2)方差体技术能够突出反映地层的不连续变化, 是识别中小尺度断层(裂缝)的一种有效手段。蚂蚁追踪技术具有运行效率高、裂缝识别精度高等优点, 但受地震噪音影响, 需与方差属性结合来提高裂缝识别的准确度。

(3)该方法为钻井作业中的“ 被动堵漏” 转变为“ 主动防漏” 提供了技术基础。通过提前判断井漏风险点, 能够在设计阶段优化井轨迹避钻风险点; 如果不能避钻, 则建议在钻至该深度处控制钻井参数或提前加入随钻堵漏材料, 同时平台备好堵漏浆。

编辑 卜丽媛

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|