作者简介: 苏伟明 工程师,1984年生,2012年毕业于东北石油大学油气田开发专业,现在长城钻探录井公司从事分析化验、提高采收率方面工作。通信地址:124010辽宁省盘锦市石油大街77号。电话:18842779622。E-mail:swm0126@163.com

为解决塔中油区桑塔木组、良里塔格组及鹰山组地层界面的精准卡取及地质精细划分问题,采用元素录井技术,通过应用图板法、分类表法、CaO/MgO比值法,准确落实了奥陶系碳酸盐岩岩性,并进行了较为精细的划分。依据拟合 GR以及岩性组合剖面、Sr/Ba、Sr/Th比值等手段,在随钻地层划分及对比、沉积相判别方面应用效果突出;依据SiO2、Al2O3、CaO、SO3等特征化学成分,可区分生屑灰岩、生屑砂屑灰岩、砂(砾)屑灰岩,并对礁滩体储层、岩溶储层进行有效识别和评价。最终实现了对塔中油区奥陶系碳酸盐储层的现场准确识别与评价和对钻井工程安全的技术支持,提升了现场录井质量。

To solve problems in precise determination and fine geological division of Sangtam,Lianglitage and Yingshan Formations in Tazhong oildom,by applying element logging technology,charts,taxonomy,and CaO/MgO ratio,the lithology of Ordovician carbonate rocks is accurately determined and a relatively fine division is carried out. By fitting GR and lithology combination profile,Sr/Ba and Sr/Th ratio and other methods,outstanding application effect in the division and comparison of formation while drilling,and the discrimination of sedimentary facies is showed. According to the characteristic chemical composition of SiO2,Al2O3,CaO,SO3, bioclastic limestone,bioclastic limestone,and gluten clastic limestone can be distinguished,and the reef shoal reservoirs and karst reservoirs can be effectively identified and evaluated. It finally realized the on-site accurate identification and evaluation of Ordovician carbonate reservoirs in Tazhong oildom and technical support for the safety of drilling engineering,which improved the quality of on-site logging.

近年来, 塔里木盆地油气勘探、开发、工程等方面均取得了重大进展, 塔中油区奥陶系先后发现了上奥陶统良里塔格组台缘高位域礁滩型凝析气藏与下奥陶统鹰山组岩溶型凝析气藏, 主要储层为发育缝洞集合体的碳酸盐岩地层, 油气分布受断裂、不整合、岩性和古地貌等多种因素控制, 横纵向非均质强, 预测难度大。但是, 由于碳酸盐岩岩性单一, 常规现场地质录井无法准确识别各个地层顶底界, 且钻探过程中揭开缝洞集合体极易发生井漏现象, 甚至井漏失返使得钻井施工难以继续进行, 以至于无法实现钻探目的, 并造成巨大的经济损失。元素录井可以满足现场钻井实时跟踪的需求。其在塔中油区的应用, 证实元素录井技术在岩性准确识别的基础上, 可以实现层位准确卡取、碳酸盐岩礁滩体与岩溶型储层预警及现场快速评价。

塔中油田位于塔里木盆地中央隆起中部。塔中隆起是一个在寒武纪-奥陶纪巨型褶皱背斜基础上形成并长期发育的继承性隆起, 其隆起发育始于中晚奥陶世, 至石炭纪已基本定型, 后期经历了加里东期、海西期、印支期、燕山期、喜马拉雅期等多期构造运动叠加改造, 发育了复杂的断裂系统。由于加里东中期强烈隆升, 塔中地区经历了较长时间的剥蚀和沉积缺失, 多数地区缺少一间房组和吐木休克组, 鹰山组顶部发育准层状不整合面[1]。塔中油田主要目的层为奥陶系, 自上而下依次发育上统桑塔木组、良里塔格组、吐木休克组, 中统一间房组, 中-下统鹰山组、蓬莱坝组。其中, 桑塔木组以泥质岩为主, 良里塔格组、吐木休克组以灰岩为主, 一间房组及鹰山组上部以灰岩为主, 鹰山组下部为灰质白云岩与白云质灰岩互层, 蓬莱坝组以白云岩为主[2]。

塔中隆起中-上奥陶统良里塔格组及一间房组发育了大规模稳定的镶边台缘礁滩体, 中-下奥陶统鹰山组上部发育了大规模的岩溶体。结合碳酸盐岩储层发育的主控因素, 可进一步分为礁滩体储层、风化壳储层、白云岩储层三大类, 分别受沉积相、表生岩溶、岩性控制。结合勘探的主体需要, 可将上述三大类储层细分为镶边型台缘礁滩储层、缓坡型台缘礁滩储层、层间风化壳储层、潜山风化壳储层、白云岩储层共5种类型(表1)[1]。

| 表1 塔里木盆地碳酸盐岩储层分类 |

元素录井技术是以岩石化学为理论基础, 通过对随钻岩石样品进行X射线荧光光谱分析(XRF)获取岩石化学组分, 进而研究岩石化学特征及其应用的一项录井技术, 也可称之为岩石化学录井技术。

在塔中油区, 中国石油长城钻探录井公司将元素录井技术应用于随钻录井施工中。通过对碳酸盐岩特征元素选取及元素组合特征分析, 对所检测的大量数据进行处理, 建立了各类岩石矿物含量计算方法, 能够快速准确落实岩性。通过拟合近钻头GR曲线, 判断钻头所处层位, 为下步钻井施工提供技术支撑。

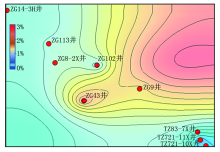

元素录井所应用的能量色散型X射线荧光光谱仪(ED-XRF)理论上可测量Na-U共88种元素。目前, 根据仪器性能和元素录井特点, 通过国家标准物质标定, 可测量Si、Al等14种主量元素和Sr、Ba等20种微量元素, 完全可以满足岩性识别等各方面的技术需求。

塔中油田奥陶系主要岩性为碳酸盐岩, 根据岩石矿物组成及元素分布特征, 重点分析SiO2、Al2O3、CaO、MgO、∑ Fe2O3(或SO3)、TiO2共6种主要化学成分含量及其组合特征(表2), 作为岩石定名、储层识别与评价的主要参数。

| 表2 塔中奥陶系岩性主要元素分布特征 |

塔中地区奥陶系良里塔格组和鹰山组为海相碳酸盐岩地层, 主要为灰岩、白云岩及其过渡类型。由于不同深度地层成藏条件和遭受改造程度存在很大差异, 这些因素对元素含量的变化也有很大影响, 因而可以通过元素含量对碳酸盐岩地层进行岩性识别。定名方法主要有图板法、分类表法、CaO/MgO比值法等。

2.2.1 图板法

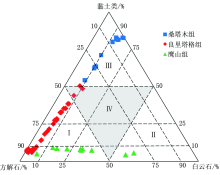

根据构成碳酸盐岩矿物的化学成分数据, 对方解石、白云石、黏土及其他矿物含量进行计算, 然后在碳酸盐岩矿物成分分类图板投点进行岩性定名[3, 4]。

(1)矿物含量计算:白云石、方解石及黏土类等其他矿物组分含量计算公式如下。

W黏土类=100%-

式中:

公式(1)中,

(2)定名图板投点:据SY/T 5368-2016《岩石薄片鉴定》中的碳酸盐岩矿物成分分类图板投点。

2.2.2 分类表法

依据矿物成分分类表进行定名(表3), 属于三角图板法的另一种表达方法。若黏土类矿物中含有石英等, 则在定名时要将石英等矿物含量考虑其中[3]。

| 表3 碳酸盐岩按矿物成分相对含量划分 |

2.2.3 CaO/MgO比值法

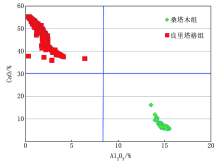

对于较纯的碳酸盐岩, 则可依据XRF分析数据的CaO/MgO比值对其进行定名[5](表4、图1), 此方法简单明了。

| 表4 碳酸盐岩CaO/MgO比值法划分[5] |

岩性定名是元素录井技术的首要功能, 是随钻录井进行地层划分与对比、储层识别与评价的基础。

3.1.1 区域地层岩石组合特征

塔中地区奥陶系储层主要以灰岩为主, 该类岩性组成了主力油气层较发育的礁滩体和岩溶储层。岩石类型主要以颗粒灰岩和生物灰岩为主, 其次为泥晶灰岩及其过渡类型[1, 2]。碳酸盐岩储层岩性的细分, 对储层识别有重要意义。因此, 元素录井的首要任务是将这几类碳酸盐岩进行区分。

3.1.2 岩性定名

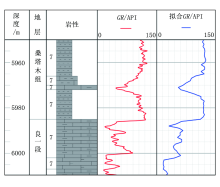

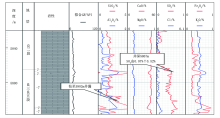

(1)灰岩、白云岩、泥岩及其过渡岩性:选取ZG 113井元素录井数据, 依据公式(1)-公式(3), 计算出岩石中各种主要矿物含量(表5), 利用图板法进行岩性定名(图1), 建立元素录井剖面(图3)。

| 表5 ZG 113井部分样品矿物含量计算及岩性定名 |

从图1中可以看出, 桑塔木组岩性主要为灰质泥岩、含云泥岩; 良里塔格组岩性主要为灰岩、泥质灰岩; 鹰山组一段和二段岩性主要为灰岩、含云灰岩及白云质灰岩。

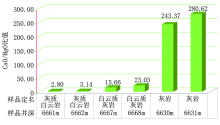

选取ZG 113井元素录井数据, 利用碳酸盐岩CaO/MgO比值法进行定名(图4)。在6 631~6 661 m井段的岩性为灰岩、灰质白云岩和白云质灰岩。

(2)生屑灰岩、生屑砂屑灰岩、砂(砾)屑灰岩:对于礁滩体组成的这三种岩类, 除依据图板法和CaO/MgO比值法外, 还需要结合特征元素含量进行定名。生屑灰岩在沉积过程中会残留大量富含S元素的生物遗骸, 在成岩期还原环境下形成黄铁矿(FeS2), 因此其S元素会出现一定异常; 砂(砾)屑灰岩中含有一定量的砂屑或者砾屑, 其元素特征表现为Si元素异常。通过塔中地区16口井元素数据总结分析, 得出以下结论:生屑灰岩SO3含量大于1.5%; 生屑砂屑灰岩SO3含量为0.5%~1.5%, SiO2含量为10%~30%; 砂(砾)屑灰岩SiO2含量大于30%。

常规录井中, 地层划分的基本依据是通过邻井对比, 结合邻井电测曲线、岩性描述对本井地层进行确定。元素录井技术地层划分的基础为依据公式(4)所计算出元素近钻头拟合GR曲线, 与邻井电测GR曲线对比, 实现地层的预测及准确卡取。在拟合GR曲线的支持下, 针对特殊地层, 分析各地层特征元素, 总结出桑塔木组与良里塔格组地层划分方法、良里塔格组与一间房组地层划分方法、良里塔格组与鹰山组划分方法。

3.2.1 桑塔木组底界划分

(1)CaO与Al2O3交会图法:选取16口井桑塔木组与良一段岩石样品进行元素分析, 用分析所得CaO、Al2O3含量绘制交会图, 通过交会图发现:桑塔木组岩石化学特征为Al2O3含量大于8%, CaO含量小于30%; 良一段岩石化学特征为Al2O3含量小于8%, CaO含量大于30%(图5)。这是桑塔木组与良里塔格组地层划分的第一个特征。

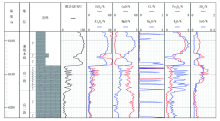

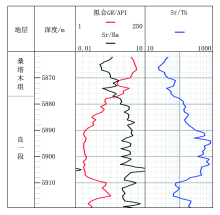

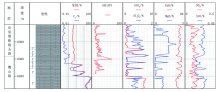

(2)Sr/Ba、Sr/Th与拟合GR曲线交会法:Sr/Ba可以用来划分沉积相属于海相还是陆相, 一般讲Sr/Ba比值小于1的划分为陆相, 大于1的划分为海相[6]。由于桑塔木组和良里塔格组都属于海相, 无法用此方法。然而桑塔木组为陆源碎屑陆棚相[1], 与良里塔格组在岩性组合上区分明显, 因此本文用Sr/Ba与GR交会曲线来卡取界面, 二者交会井深可以划分为地层底界面(图6); 同时引进Sr/Th, 进入良里塔格组, 由于黏土矿物减少, 地层中吸附的Th会减少, 而Sr会增高, 因而Sr/Th也可以用来划分地层。通过16口井的统计分析, 本文将地层划分的Sr/Th界线定为150, Sr/Th< 150的为桑塔木组, Sr/Th> 150为良里塔格组。

3.2.2 良里塔格组底界划分

良里塔格组与下伏一间房组(或鹰山组)为不整合接触, 良里塔格组底部为正常沉积的含泥条带灰岩, 一间房组顶部存在风化剥蚀残积层, 二者在电性上均表现为高伽马。按照以往经验, 参照测井曲线, 一般把良里塔格组和一间房组分层界线划分在GR降低的位置。但通过后期研究发现, 风化剥蚀残留地层的GR较正常沉积的含泥条带灰岩要高, 根据最新理论建议将分层界线划分在最后一个高GR顶部。

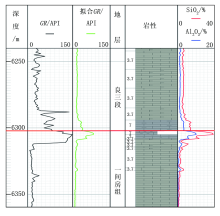

通过元素数据与电测曲线对比可以发现(图7), 分层界线上部含泥条带灰岩GR相对较低, SiO2、Al2O3含量也较低, CaO含量较高; 分层界线下部风化剥蚀地层GR较高, SiO2、Al2O3含量较高。同时通过拟合近钻头GR曲线可以及时与邻井进行对比, 实现地层准确卡取。

3.2.3 鹰山组顶界划分

鹰山组与上覆良里塔格组为不整合接触, 其地层划分的岩石化学依据有两个方面(图8)。一是良里塔格组底部为正常沉积的含泥条带灰岩、含云泥岩等, 钻穿本组底部有一厚层MgO箱状异常, 岩性为其第一岩石化学特征; 二是鹰山组经过长期抬升, 接受风化淋滤作用, 顶部存在风化剥蚀残积层, 其岩石化学特征为SiO2、Al2O3较高, 拟合GR曲线幅度也较高, 这是地层划分的第二岩石化学特征。

对于良里塔格组底部MgO的富集, 分析认为该沉积时期, 海水较浅, 古温度较高, 为潮坪相沉积, 从而形成了MgO较高的特征。根据MgO含量变化, 可以大致判断所在井位的古构造(图9)。MgO含量越高, 说明古构造较高, MgO含量越低, 说明古构造较低。根据特征化学成分含量的分布情况, 对于研究本区域古地理、古气候、古构造等均有一定的帮助。

塔中油田良里塔格组至一间房组、鹰山组碳酸盐岩储层成因种类较多[1](表1), 总体上可以概括为礁滩体型储层和岩溶型储层两种类型。

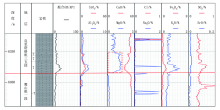

(1)良里塔格组礁滩体表生岩溶型储层:良里塔格组礁滩体表生岩溶型储层成因是礁滩体所在地层遭受表生大气淡水淋溶形成溶蚀孔洞, 后期经过各种建设性成岩作用的叠加改造而形成的。在大气水淋滤过程中, 易于溶蚀的灰质成分随流体流失, 不易溶蚀的黏土矿物等成分在地层中富集, 反映在岩石化学成分上表现为SiO2、Al2O3异常。同时, 良里塔格组储层属于礁滩体型储层, 其岩石化学特征为SO3异常(图10)。

(2)一间房组岩溶型储层:依据元素录井数据, 将一间房组分为上、下两段。上段为主要储层发育层段, 主要发育三套岩性, 顶部与底部均为藻结灰岩, 中间夹颗粒灰岩(图11)。顶部与底部对应气测值较高, 表明储层发育较好, 其岩石化学特征表现为SO3正异常, 这是由于生物成因的藻结灰岩中因含有富有机硫生物(成岩期转化为黄铁矿)造成的; 中部对应的气测值相对较低, 说明本段储层发育偏差, 其岩石化学特征表现为SO3相对较低。下段主要发育一套泥晶灰岩与生物灰岩互层。泥晶灰岩SO3含量相对较低, 为致密灰岩, 储层发育较差。生物灰岩SO3含量相对较高, 为礁滩体型储层, 储层发育较好。

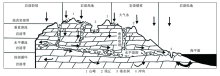

(3)鹰山组岩层间风化岩溶储层:鹰山组储层主要是由于碳酸盐岩地层之间发生中-短期整体抬升、暴露、剥蚀, 沿不整合面或断层发生表生岩溶作用形成的孔洞缝。该类储层自上而下划分为地表岩溶带、垂直渗流岩溶带、水平潜流岩溶带、深部循环岩溶带[7, 8](图12)。

| 图12 塔里木盆地奥陶系岩溶分带模式[8] |

鹰山组上部遭受了长时期的风化剥蚀, 结果为易溶的Na+、K+、Ca2+流失, SiO2、Al2O3及Fe2O3残留, 形成一套相对富含泥质的地表岩溶带, 与测井的第一高GR段相对应。SiO2、Al2O3含量越高, 说明风化作用越强烈, 据此, 可对鹰山组顶部尖灭线变化进行进一步研究; 垂直渗流岩溶带以CaO为主, 部分渗流缝为硅质及泥质所充填, 表现为SiO2、Al2O3含量小幅上升, CaO、MgO含量小幅下降; 水平潜流岩溶带为主要储层发育带, 表现为SiO2、Al2O3含量升高, CaO、MgO含量下降; 深部循环岩溶带裂缝零星发育, 以CaO含量较高为主, 其他成分无明显变化(表6)。

| 表6 塔中地区岩溶垂向分带特征 |

依据岩石化学特征, 将ZG 112C井鹰山组不整合面上下划分为地表岩溶带、垂直渗流岩溶带、水平潜流岩溶带, 通过与气测数据对比发现水平潜流岩溶带为最优势储层(图13)。

元素录井技术在塔中地区奥陶系碳酸盐岩地层地质录井工作中发挥了极为重要的作用, 得到广泛推广与应用。从中可得出以下结论:

(1)通过应用图板法、分类表法、CaO/MgO比值法, 准确落实了奥陶系碳酸盐岩岩性, 并进行了较为精细的划分, 弥补了其他录井技术的不足, 为后续工作的开展奠定了坚实的基础。

(2)依据拟合GR以及岩性组合剖面、Sr/Ba、Sr/Th比值等手段, 在随钻地层划分及对比、沉积相判别方面发挥了重要作用。

(3)依据SiO2、Al2O3、CaO、SO3等特征化学成分, 可区分生屑灰岩、生屑砂屑灰岩、砂(砾)屑灰岩, 并对礁滩体型储层、岩溶型储层进行有效识别和评价。

可以看出, 元素录井技术在塔中地区岩性识别与定名、地层卡取、优势储层识别等方面具有独到的优势, 可为钻井施工提供及时准确的地质预警服务, 还可为压裂试采井段的选取提供可靠的试油建议, 进一步为油田的勘探与开发工作提供可靠的技术支持。

编辑 王丽娟

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|