作者简介: 赵文睿 工程师,1987年生,2010年毕业于中国石油大学(华东)地质学专业,现在中国石油冀东油田公司勘探开发建设工程事业部从事地质录井管理工作。通信地址:063200 河北省唐山市曹妃甸区新城大街181号。电话:(0315)8764427。E-mail:522623523@qq.com

南堡凹陷泥页岩油气成藏的研究处于起步阶段,油气赋存方式及勘探潜力尚不明确,寻找新的替代层系和领域已经成为共识。由于页岩裂缝性储层横向变化大,储层非均质性较强,有效储层难以追踪评价,油层钻遇效率低,区块的页岩油气储量及产量接替已成为制约该区块发展的瓶颈。为了更好地评价南堡凹陷页岩油气资源潜力, 根据区块构造地质特征,引入元素录井技术,综合分析区块地质特征,运用相关性分析和储层参数敏感性分析,选取特征元素和特征参数,追踪页岩裂缝发育带及横向宏观展布,形成页岩参数(有机质丰度指数,脆性指数)裂缝性储层识别评价方法,使有效储层识别符合率提高到88.95%,为压裂试采井段的选取提供了可靠依据,为页岩油储量及产量提升提供了技术支持。

The research on shale oil and gas accumulation in Nanpu Sag is in the initial stage, and the occurrence mode and exploration potential of oil and gas are not clear. It has become a consensus to find new alternative strata and fields. Shale fractured reservoirs have great lateral changes, the reservoir heterogeneity is strong, the effective pay zone is difficult to track and evaluate, the drilling rate of oil layers is low, and the shale petroleum reserves and production replacement in the block has become the bottleneck restricting the development of the block. In order to better evaluate the potential of shale oil and gas resources in Nanpu Sag, element logging technology is introduced according to the structural and geologic characteristics of the block. Comprehensively analyze the geologic characteristics of this block, use correlativity analysis and reservoir parameter sensitivity analysis, select typical elements and characteristic parameters, track the shale fracture developing area and horizontal macroscopic distribution, the identification and evaluation method of fractured reservoir with shale parameters (organic matter abundance index and brittleness index) is formed, which improves the coincidence rate of effective reservoir identification to 88.95%, and provides reliable basis for the selection of fracturing and production test well section and technical support for shale oil reserves and production improvement.

页岩储层[1]勘探实践表明, 页岩本身既是烃源岩又是储层, 是一种典型的“ 原位饱和成藏” 的形成机制。脆性矿物含量是影响页岩基质孔隙和微裂缝发育程度、含气性及压裂改造方式等方面的重要因素。页岩中黏土矿物含量越低, 脆性矿物含量越高, 岩石脆性越强, 在外力因素作用下越易形成天然裂缝和诱导裂缝, 越有利于页岩气的储集和开采。南堡凹陷古近系泥页岩空间展布总体上具有分布广、厚度大的特点, 石油地质储量丰富, 作为新的油气产能替代层系和领域在南堡凹陷勘探中占有重要地位。通过加强地质元素分析工作, 综合分析元素数据, 基于脆性指数和有机质丰度指数, 建立元素储层识别评价模型, 形成了优势储层追踪方法, 准确识别裂缝性储层发育带[2], 为南堡凹陷整体开发、增储上产提供技术支持。

南堡凹陷位于渤海湾盆地黄骅坳陷西北部, 古近系发育冲积扇、辫状河道-辫状三角洲、水下扇、扇三角洲和湖相等沉积体系, 其中扇三角洲是本区发育最广的沉积体系, 凹陷内自上而下发育了明化镇组、馆陶组、东营组、沙河街组、白垩系、侏罗系、石炭系、二叠系、奥陶系及寒武系等地层。东营组与沙河街组地层发育以泥页岩为主, 次为粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩等。由于盆地经历了多旋回构造运动, 遭受了多期抬升剥蚀, 导致盆地部分地区地层纵向发育不全, 横向展布变化较大, 接触关系复杂。

南堡凹陷是渤海湾盆地重要的含油气区构造, 基于大范围整体面积及海域面积的展布, 区域内的油气资源比较丰富。泥页岩广泛发育的东营组与沙河街组地层为主要的研究层位, 工区位于河北省唐山市境内, 构造上处于渤海湾盆地黄骅坳陷北部的南堡凹陷, 应用元素录井技术探索东营组与沙河街组页岩储层的元素特征组合, 筛选优势储层, 为优势储层压裂段选取提供有效依据[3]。

页岩地层的广袤发育为页岩储层圈闭的形成提供了潜在的物质基础, 区块单井纵向页岩地层发育稳定; 经历了多期构造活动改造, 基于页岩储层的特点, 选取南堡凹陷页岩发育的二十几口井及样品万余颗, 开展基础数据的综合评价分析工作, 基于元素录井技术[4], 应用特征参数脆性指数和有机质丰度指数分析潜在页岩储层裂缝发育段。

古近系地层发育的页岩沉积展布面积大, 厚度深, 具有潜在的生烃和储集油气能力。页岩中本身的有机质热演化生成油和气, 油赋存于烃源岩附近孔缝发育的地层中, 而生物化学生气阶段生成的天然气或石油裂解气首先吸附在有机质和岩石颗粒表面或聚集在有机质孔隙内, 原位滞留饱和后, 过饱和的天然气以游离相或溶解相向外初次运移到上覆无机质页岩地层的孔缝中聚集, 以游离相存在于粒内、粒间孔或裂缝中, 再饱和后其中一部分天然气二次运移到常规储层, 形成常规天然气藏。油气的运移、富集形成油气藏的过程依赖于页岩储层孔缝发育的程度, 脆性物质的含量是页岩孔缝发育的主要影响因素, 通过对主要造岩元素进行相关性分析, 筛选出与地层脆性物质相关性较强的代表性元素。

2.1.1 相关性分析

相关性分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析, 从而衡量两个变量因素的相关密切程度。只有元素或参数之间存在一定的联系才可以进行相关性分析。相关性不等于因果性, 也不是简单的个性化。通过分析相关的多个变量元素与脆性指数的相关性, 依据脆性物质的代表元素, 可以筛选出相关性较强的特征元素, 用于脆性指数的拟合。

基于Pearson相关系数的计算方法对脆性物质与多元素变量进行相关性分析计算, 将每一种元素的数值当成自变量X, 与脆性物质含量Y进行相关性分析。相关系数的计算公式如下[5]:

r=

式中:r为两个变量的相关系数, 绝对值范围为0~1, r绝对值越大说明相关性越好; n 为样本量; Xi为分析井段第i个样品对应井深单种元素的相对含量, %; Yi为分析井段第i个样品对应井深的脆性物质相对含量, %;

基于相关性的元素或参数存在一定的联系或者概率原理, 进行相关性数据分析, 筛选出Si、Mg、Ca、S、Al、K元素与脆性指数具有较大相关性, 从中剔除不属于主量的S元素和归属于塑性物质的Al、K元素, 最后提取Si、Mg、Ca三个相关程度较强的特征元素作为计算脆性指数的基本元素。

2.1.2 脆性指数拟合

脆性指数的计算依赖于地层中脆性矿物含量的多少, 脆性矿物含量是影响页岩基质孔隙和微裂缝发育程度、含气性及压裂改造方式的重要因素。相关性分析筛选出的Si、Mg、Ca元素在页岩地层分别指向石英、白云石、方解石, 并且这些矿物均属于浅色矿物。浅色矿物表征的元素含量愈高, 地层岩石愈易破碎; 暗色黏土矿物含量高的页岩塑性较强, 吸收能量的能力亦强, 易于形成平面裂缝的特性不利于页岩的压裂改造。黏土矿物与脆性矿物的相对含量是页岩中油气运移与聚集所需有效裂缝形成的主要因素[6], 根据页岩地层的地质特征, 对元素分析数据进行初步的处理。

(1) 页岩成分数据归一化处理:页岩地层发育的主要矿物为石英、方解石、白云石及黏土四种矿物[7], 通过对相关元素进行数据处理及矿物反演求出相应矿物的相对含量用于脆性指数的计算。

X物质相对含量=

式中:X物质相对含量为四种矿物之一的单矿物归一化后在总矿物中的占比; W单矿物为石英、方解石及白云石单一矿物反演计算出的相对含量, %; WQuartz、WCalcite、WDolomite、WClay分别为计算得到的石英、方解石、白云石、黏土矿物岩石化学成分的相对含量, %[8, 9]。

(2) 脆性指数计算公式为:

BI=

式中:BI为脆性指数; a1、a2、a3为公式中分子部分岩石矿物的权重系数, 岩石矿物的权重系数源于多井分析总结的经验系数;

组成石油的化学元素主要是C、H, 其次为S、N、O及含量较高的微量元素Ni、Cu、Pb、V、Ba等, 近似自然界有机物的元素组成, 说明石油与原始有机质存在着明显的亲缘关系。石油中很多微量元素如Ni、Cu等都是亲S元素, 它们与S元素形成硫化物赋存于地层中, S的富集并且含量明显高于其他单一微量元素含量的特性使该元素成为评价页岩储层有效的特征元素, 故石油中S元素含量的多少与储层油气的富集呈正相关性[10, 11]。

与常规储层不同, 以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源赋存于页岩的孔隙裂缝中, S元素伴生于地层中, 而页岩中黏土矿物主要为含水铝硅酸盐矿物, 以富含Al元素为主要的化学成分构成, 通过计算其比值建立有机质丰度指数可用于评价储层的含油气情况。有机质丰度指数计算公式为:

OI=XS/XAl

式中:OI为有机质丰度指数; XS、XAl分别为元素技术分析得到的岩石S、Al元素的相对含量, %。

南堡凹陷古近系东营组与沙河街组地层主要发育泥页岩, 由于页岩沉积物发育在相对较好的缓坡带, 水系长距离推进, 流域范围广, 沉积相展布面积大, 经历了多期构造活动改造, 具有成为潜力储层的页岩缝、洞类型储集空间发育。分析和应用脆性指数及有机质丰度指数, 识别和评价有效储层段对页岩油气藏勘探开发具有重大意义。

针对南堡凹陷陆相页岩储层的特点, 引入储层评价参数敏感性分析方法, 参数敏感性分析是考察其中两个参数同时变化对结果最终的影响。基于试油数据和气测数据作为基本的原始资料, 通过大量的有效储层段的数据表现进行数理统计, 确定出对潜力储层有较大影响的参数及其对储层敏感性程度, 归纳总结规律并应用于储层参数敏感性分析中, 界定出脆性指数和有机质丰度指数对页岩缝洞性油气储层有效贡献率的大小, 为识别和评价优势储层提供依据。

渤海湾盆地黄骅坳陷中生代主要经历印支运动与燕山运动两期应力方向不同的挤压构造活动, 构造运动产生挤压碰撞及断层的同时形成了大量的构造裂缝, 脆性物质的较高含量也为裂缝的形成提供了有利的因素, 同时裂缝性空间的广泛发育为油气的聚集提供了有效的运移通道和圈闭空间。脆性指数的应用是基于南堡凹陷古近系发育冲积扇、辫状河道-辫状三角洲、水下扇、扇三角洲和湖相沉积体系的特点, 根据地层发育的脆性物质含量情况拟合脆性指数, 并与有机质丰度指数相结合对储层段进行识别和评价[12, 13]。

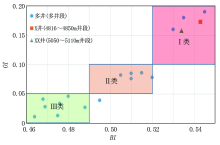

根据南堡凹陷的地质特征, 采用二元参数评价模式对储层段进行识别和评价, 建立解释图板(图1), 筛选优势储层段。元素录井技术分析认为Ⅲ 类储层归属于较低的脆性指数和有机质丰度指数类别, 有效的油气储集空间发育较差, 一般很难成为较好的油气储层段; Ⅱ 类储层表现为中等的脆性指数和有机质丰度指数, 基于地质特征归为Ⅱ 类储层, 具有有效储层的基本条件, 缝洞储集空间较发育, 但产油潜力有限; Ⅰ 类储层双指数均呈现高值特征, 缝洞储集空间高度发育, 地层孔渗性好, 如储层厚度和储层展布面积有效配合, 则该储层段即为压裂试采的最优势层段。

在储层的评价过程中, 评价参数有时并不能很好地与储层解释评价图板相匹配, 储层的分类判别具有一定难度。基于储层评价参数敏感性分析结果, 根据脆性指数和有机质丰度指数对优势储层贡献率大小的评价过程中, 储层类型的划分应倾向于增加贡献率较大的评价参数的权重; 应用该解释模型评价筛选页岩优势储层段的过程中, 储层的沉积物源类型、储层厚度、埋藏深度及埋藏位置也是必要的考虑因素。

通过探索南堡凹陷东三段、沙河街组层位岩性的元素特征组合关系, 根据页岩裂缝性储层特征, 基于有机质丰度指数和脆性指数参数的评价模式, 研究分析优势储层特征并制定储层解释评价标准(表1)。

| 表1 储层评价标准 |

通过对南堡凹陷20余口井进行元素参数的储层识别和评价及储层对比工作, 筛选出21层Ⅰ 类储层段及133层Ⅱ 类储层段, 实施压裂措施改造。对多井Ⅰ 、Ⅱ 类目标储层段压裂试油结果表明, Ⅰ 类储层较Ⅱ 类储层具有产油多出水少的特征, 整体有效储层识别符合率达到88.95%, 多口井的试油结果验证了元素评价资料的高可靠性, 为制定页岩储层开发方案提供了重要依据。针对页岩油(气)储层, 利用岩石化学分析数据计算脆性指数及有机质丰度指数, 对页岩油(气)储层进行初步识别与评价, 实施单井纵向优势储层划分及多井优势储层段对比分析; 基于评价参数综合分析优势储层段特点及其元素参数的共性特征, 总结规律并应用于现场的压裂试油作业。

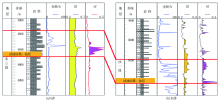

以南堡凹陷为例(图2), 对X井4 816~4 850 m井段进行元素分析, 脆性指数为0.543, 有机质丰度指数达到0.173, 采取元素录井技术评价方法解释为Ⅰ 类优势储层段, 对该井东三下亚段地层进行压裂试采喜获工业油流, 日产油15.9 m3, 该试油结果与元素录井技术分析解释的优势储层匹配良好。基于X井的储层元素解释评价方法及良好的试油结果, 应用该方法于不同层位的XX井并筛选评价优势井段, 也取得了较好的压裂试油效果, 验证了元素解释评价方法可以广泛应用于不同层位的页岩储层段。

南堡凹陷X井压裂试油获得成功, 以及后续多口井较好的试油结果, 充分展示了南堡凹陷页岩储层良好的勘探潜力, 进一步拓展了潜在的找油领域。

南堡凹陷古近系东营组与沙河街组地层主要发育以泥页岩为主, 而构造运动是页岩地层产生裂缝性储集空间的主要影响因素; 脆性物质的含量直接影响页岩缝洞的发育程度及连通性, 并与缝洞发育程度及储层连通性具有正相关关系。

页岩储层较好发育的各种类型裂缝与地层有效孔隙共同为油气的运移及聚集提供必要的通道和圈闭空间, 而基于脆性物质拟合的脆性指数的应用从元素录井技术角度诠释了潜在的孔缝发育带及成为有效油气聚集空间的条件。

应用特征参数及其元素组合, 基于相关性和储层评价参数敏感性综合分析, 形成页岩裂缝性储层识别评价方法; 元素录井技术在页岩裂缝发育带识别、优势储层选取等方面具有独到的技术优势。

脆性指数和有机质丰度指数在陆相页岩地层的应用表明, 元素录井技术在页岩裂缝性储层的有效识别方面取得了良好的效果, 为压裂试采井段的选取提供了精准的数据支持, 在生产实践中得到了成功应用。

编辑 王丙寅

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|