作者简介:汪芯 工程师,1987年生,2013年硕士毕业于东北石油大学,现在中法渤海地质服务有限公司从事录井解释工作。通信地址:300457 天津市经济开发区信环西路19号天河科技园1号楼3层。电话:18502682125。E-mail:wangxin@cfbgc.com

渤海油田旅大区块的录井综合解释研究常受到复杂钻井情况影响,与以往录井解释形成的规律性认识相悖,难以形成区块统一规律性认识,而且受工程因素、人为因素影响,作业中的数据质量及资料可用性把控难度大,油气、地层信息识别难,不利于落实后续试油决策。为此,通过钻前邻井资料精细对比分析,甄别复杂井况条件下,随钻过程中各单项录井资料质量,合理分配各单项录井资料的应用权重,精准判断储层流体性质及预测原油密度,钻后测试流体精细对比分析,为现场作业及试油实时决策提供了强有力的技术支持。

The comprehensive logging interpretation under complex drilling conditions in Luda Block of Bohai Oilfield is contrary to the past regular understandings in logging interpretation,making it difficult to form a unified regular understanding of the block. Affected by engineering and human factors,it is difficult to control the data quality and data availability in operations,and to identify hydrocarbon and formation information,which is unfavorable for the implementation of subsequent oil testing decisions. Therefore,adjacent well data before drilling is finely compared and analyzed to screen the quality of mud logging data of single wells while drilling under complex well conditions,of which the application weight is reasonably allocated,the reservoir fluid properties are accurately determined and crude oil density is predicted,and test fluids after drilling are finely compared and analyzed,providing strong technical support for on-site operations and real-time decision-making for oil testing.

井下复杂情况是指钻井作业中, 钻井液类型与性能选择不当、井身质量较差等, 造成井下遇阻、遇卡, 以及钻进时严重憋跳、井漏、井喷等现象, 不能维持钻井和其他作业的正常进行。渤海油田旅大区块探井的录井作业常受复杂钻井情况影响, 对于复杂井况条件下针对评价油气显示的录井综合解释而言, 本区块主要面临3方面的难点与挑战。

首先, 地下油藏特征非常复杂, 流体类型识别难度大; 多为极轻质的油气同层产出, 油溶气造成的混相特征难以识别; 不同井的录井资料特征均不同, 邻井可参考性较差且同一口井的不同录井单项资料特征差异也非常明显, 因与以往录井解释所形成的规律性认识相悖, 难以形成区块统一规律性认识。如该区块某井气测录井资料表现为气层特征, 而岩屑类资料荧光扫描、地化、三维荧光资料油层特征明显, 试油为油层, 各单项录井资料本身出现一定的矛盾性, 各单项录井解释权重如何分配, 是录井综合解释过程中面临的巨大挑战[1, 2]。其次, 作业过程中复杂的工程因素、人为因素对录井资料的质量及资料可用性造成极大的困扰。例如, 钻进过程中起下钻更换钻头形成的单根气恰好出现在油层处, 常对解释造成影响; 存在异常高压时, 现场会迅速添加钻井液材料, 对轻质油气信息造成污染, 让本就难以区分流体类型的储层评价更加困难; 取样人员取样不及时或选取样品代表性差, 常造成轻质油气的逸散或无荧光显示等情况, 不利于油气信息识别。因此, 该区块解释过程中的数据质量把控是重中之重, 对解释的符合率、现场及后续作业的决策有着重要影响[3, 4, 5]。另外, 原油密度的预测对后续试油工艺的选择具有重要意义。本区块挥发性原油密度预测难度非常高, 受井况影响, 现场常无法进行井壁取心作业, 利用含轻质油气的岩屑地化热解资料进行原油密度预测面临巨大困难:一是要求现场取样人员热解分析及时, 尽量减少油气逸散; 二是要精确地对油质判别回归公式的各项参数进行较正, 以提高解释的准确度。

当以上难题难以解决时, 对试油层位以及试油工艺的选取来说都是巨大的挑战[6, 7]。本文以旅大区块X井为例, 利用录井资料精准判断储层流体性质及预测原油密度, 为试油作业提供强有力的技术保障。

X井设计主要目的层为东三段、沙一二段、中生界, 相邻区块B井经过沙河街组钻进中生界时发生溢流, 处理后进行侧钻BSa井, 沙河街组、中生界解释主要参考BSa井。BSa井沙河街组测试为油层, 原油密度0.851 9 g/cm3; 中生界测试为油层, 原油密度0.859 8 g/cm3, 均为轻质油。

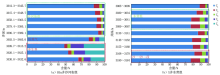

对邻井B井及BSa井沙河街组与中生界油层特征进行了梳理, 沙河街组与中生界油层各项录井资料特征差异明显, 中生界各录井资料受钻井液污染影响严重, 尤其是气测录井资料, 对比分析时注意各录井资料数据质量, 各资料对比特征如下:

(1)从气测录井资料的气测组分特征来看, 沙河街组油层轻组分含量非常高, C1超过90%, 与以往油层特征不同; 而中生界受钻井液材料影响, C4、C5组分异常, 含量明显高于C2、C3。

(2)从岩屑荧光来看, 沙河街组荧光显示要好于中生界油层。

(3)地化热解色谱谱图显示沙河街组峰型饱满, 呈梳状结构, 为明显的油层特征, 气态联合峰明显, 储层内含气。而中生界可能受钻井液污染后清洗的影响, 峰型欠饱满, 不含气态联合峰, 为油层特征。

(4)从地化轻烃分析谱图来看, 沙河街组轻烃丰度高, 而中生界轻烃丰度含量低。

(5)从三维定量荧光谱图来看, 沙河街组与中生界谱图出峰位置相似, 表明油质特征相似。

X井油气水层评价录井技术组合为常规气测录井、地化录井以及三维定量荧光录井。流体类型的识别主要利用气测值及组分特征、荧光面积及地化、三维定量荧光资料特征。原油密度预测主要利用地化岩石热解参数资料。

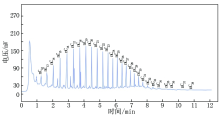

东营组井段3 030~3 041 m、3 059~3 067 m为荧光细砂岩, 浅灰色, 成分以石英为主, 次为长石, 少量暗色矿物, 细粒为主, 部分粉粒, 次棱角-次圆状, 分选中等, 泥质胶结, 疏松; 荧光直照暗黄色, 面积20%, D级, A/C反应中速, 乳白色。气测全烃值33.17%, C1异常倍数5.39, 达到油气层标准(图1)。

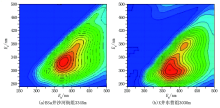

本层数据质量良好, 利用各单项录井资料特征, 进行流体类型判断。从气测组分特征来看, X井东营组与BSa井沙河街组相比, 重组分含量高, C1仅77.09%, 油层特征明显(图2)。本层三维定量荧光对比级高, 达到油层标准, 谱图主峰碳出峰位置与BSa井沙河街组相似, 油质特征基本一致(图3)。从地化热解气相色谱谱图来看, 峰型饱满, 气态联合峰不明显, 与BSa井相比更表现为油层特征, 油质为轻质, 由轻烃分析谱图可以看出, 较轻组分烃类丰度异常明显, 油质偏轻(图4)。主要参考气测资料、岩屑类录井资料, 结合邻井油层显示特征, 本层录井综合解释为油层。

在确定了流体类型为轻质油层后, 原油密度是另外一个重要的问题。为了更好地对原油密度进行定量化评价, 以岩石热解分析参数为重点, 使用基于最小二乘法的多元线性回归方法对原油密度进行预测, 与现有一元线性回归方法相比, 对地层原始原油密度的数据恢复更科学准确[8]。通过分析大量试油数据, 优选地化岩石热解参数中与原油密度相关性较大的热解参数S1、S2、Pg和Ps, 建立辽东湾预测原油密度的多元线性回归方程为:

DEN=0.022 0S1+0.019 5S2-0.019 6Pg-0.077 4Ps+0.971 3 r2=0.902 1

利用上式对东营组油层预测得到原油密度0.858 0 g/cm3(表1)。

| 表1 原油密度预测 |

沙一、沙二段在井段3 168~3 178 m、3 180~3 184 m处为荧光含砾细砂岩, 浅灰色, 成分以石英为主, 次为长石, 少量暗色矿物, 细粒为主, 部分中粒, 次棱角-次圆状, 砾石主要为石英, 砾径2~3 mm, 分选差, 泥质胶结, 局部灰质胶结, 中等; 荧光直照暗黄色, 面积20%, D级, A/C反应中速, 乳白色。气测全烃值31.24%, C1异常倍数8.01, 达到油气层标准, 但仍难以判断是油层还是气层。

本井钻进至上部东三段油层时, 开始进入异常压力段, 当钻进至本层段油层时, 压力还在逐渐上升, 为了工程需要, 在钻进至3 152.00 m时, 起下钻开始添加钻井液材料, 使钻井液密度由1.36 g/cm3升至1.39 g/cm3。从气测曲线特征来看, 对油层段有一定影响, 重组分含量升高, 至下部3 210.00 m影响变大, 气测曲线开始出现明显异常, 对油层段造成很大的影响, 给综合解释带来了巨大的困扰(图5)。

当发现现场复杂工程状况时, 立即排查各数据质量影响情况, 当油层段受钻井液材料影响严重时, 其各单项资料质量出现明显异常, 尤其热解气相色谱谱图受影响较大, 常会出现污染峰, 而从3 160.00 m气相色谱谱图来看, 谱图基线较为平直, 未见明显的异常钻井液污染峰, 同理下部油层段基线略有隆起, 但也未见明显的污染现象。由此可见, 此油层段钻井液材料污染对气测有一定影响, 对岩屑类资料影响相对较小(图6)。

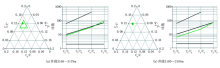

利用各单项录井资料特征, 进行流体类型判断。从气测组分特征来看, 沙一、沙二段油层三角图板的三角形为小正三角形至小倒三角形, 表现为油气层特征(图7), 与BSa井沙河街组相比, 重组分含量高, C1仅77.01%, 为明显的油层特征, 受钻井液材料影响, 气体组分略有变重。从热解气相色谱谱图来看, 峰型饱满, 气态联合峰不明显, 与BSa井相比更表现为油层特征, 油质为轻质; 从轻烃分析谱图可以看出, 较轻组分烃类丰度异常明显, 油质偏轻(图8)。三维定量荧光对比级高, 达到油层标准。本层主要参考岩屑类录井资料, 结合邻井与X井东三段油层显示特征, 本层录井综合解释为油层(含气)。

利用辽东湾预测原油密度的多元线性回归方程对沙河街组油层预测得到原油密度0.828 0 g/cm3。

经录井资料分析认为X井沙河街组储层为轻质油(含气), 预测原油密度为0.828 0 g/cm3, 后续测井资料同样显示为油层特征, 决策者决定对沙河街组进行测试, 选择轻质油的测试工艺。

首先测试沙河街组井段3 167.5~3 178.1 m二开井, 井口无液体产出。用7.94 mm PC油嘴控制流程进分离器, 天然气走栈桥燃烧。压力1.978~2.766 MPa, 温度32.0~36.9℃。产气14 170~19 140 m3/d, 平均16 830 m3/d, CO2含量0, 其中不含H2S和CO, 气比重0.712(现场数据)。

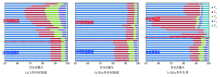

测试只产气未产油, 然而录井、测井各项资料均表现为明显油层特征。随后搜集测试现场样品分析数据, 与钻进时的气体数据进行组分特征对比, 并利用X井沙河街组与邻井BSa井沙河街组、中生界进行对比分析。X井测试现场样品与钻进时相比, 组分变轻, 与BSa井中生界极为相似, 而与BSa井沙河街组相反, 邻井BSa井中生界已证实受到钻井液污染, 导致钻进时气测组分明显偏重, 邻井BSa井沙河街组为未受钻井液污染(图9)。

由此推断, X井沙河街组受钻井液污染, 进一步推断其正常钻进时未受影响的条件下气体组分更轻, 与BSa井沙河街组正常钻进时组分特征相似或更轻; 其次从测试样品分析数据对比来看, 与BSa井中生界组分特征相似, 为轻质油。由以上分析, 并结合前期岩屑类录井资料特征, 确定解释为油层(含气)。

通过对测试资料的分析, 鉴于复杂井况以及钻井液添加剂的影响, 加之储层物性及测试工艺的影响, 汇报给决策者, 决定酸化后继续求产。

随后对沙河街组测试井段3 167.5~3 178.1 m酸化后继续三开井, 用7.94 mm PC油嘴控制流程进分离器, 液体进计量罐计量, 天然气走栈桥燃烧, 压力1.693~2.365 MPa, 温度30.8~36.7℃。产液28.32~46.56 m3/d, 平均32.46 m3/d; 产油26.77~43.56 m3/d, 平均30.59 m3/d; 产气4 105~6 687 m3/d, 平均4 677 m3/d, 气油比153。油密度0.810 1 g/cm3(20℃), 粘度2.07 mPa· s(50℃), 凝固点14℃, CO2含量0, 不含H2S和CO, 气比重0.712(现场数据)。

酸化后出油, 原油密度0.810 1 g/cm3, 利用地化热解数据预测的原油密度与测试原油密度误差仅0.01, 完全在误差允许范围之内。通过录井综合解释来看, 这一储层井况比较复杂, 受井况、储层物性以及测试工艺影响, 测试现场出现复杂情况, 立即建议决策者对上部东营组未受影响的油层进行测试, 进一步证实录井综合解释结论的可靠性。

测试井段东营组3 035.1~3 042.3 m、3 065.4~3 068.8 m, 二开井, 求产, 用9.53 mm PC油嘴控制流程进分离器, 液体进计量罐计量, 天然气走栈桥燃烧。压力5.144~5.359 MPa, 温度30.0~32.0℃。产油153.12~160.80 m3/d, 平均156.40 m3/d; 产气14 492~15 102 m3/d, 平均14 762 m3/d, 气油比94。油密度0.846 4 g/cm3(20℃), 粘度6.25 mPa· s(50℃), 凝固点13℃, CO2含量0, 不含H2S, CO含量29~81 μL/L, 气比重0.734(现场数据)。

求产测试结果表明, 与录井解释判断高度吻合, 此层为油层(含气), 且油质比沙河街组略重, 利用地化热解数据预测的原油密度为0.858 0 g/cm3, 同样与测试原油密度误差0.01。

通过X井随钻跟踪录井解释分析, 对渤海油田旅大区块复杂井况疑难井找到了行之有效的解释分析方法, 包括在复杂井况的条件下判断流体性质, 分配各项录井资料的权重, 预测储层原油密度。在复杂井况下, 精准判别流体类型及预测原油密度, 录井评价体系以科学可靠的分析及预测, 为试油作业决策提供强有力的依据。同时, 通过对复杂地质情况认识的不断加深, 为录井综合解释中进行可靠的实时决策奠定了重要基础。

编辑 棘嘉琪

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|