作者简介:齐亚林 高级工程师,1975年生,2005年毕业于西北大学矿物学、岩石学、矿床学专业,现在中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院工作。通信地址:710018 陕西省西安市未央区长庆兴隆园小区勘探开发研究院。电话:(029)86592832。E-mail:qiyl_cq@petrochina.com.cn

鄂尔多斯盆地长7页岩油层勘探历程回顾表明,制约页岩油直井勘探的主要问题:油产量整体较低;油产量与油层的厚度、基质渗流能力关系不密切;油产量整体与压裂规模呈正相关,但不完全取决于压裂规模;高油产量井勘探模式和成功经验难以推广,“甜点”难以确定;长7页岩油整体表现出“井井有油,井井不流”的特点。按照地质工程一体化理念,分析了流体微观和宏观运动规律以及体积压裂的适用条件,探讨了直井油产量主控因素,结果表明:对于天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层,渗流力学决定了自然产能条件下直井难以达到工业意义的油产量;岩石力学决定了其不具有体积压裂条件,无法形成复杂的裂缝网络进而扩大泄油面积;天然裂缝或高渗砂体的发育程度是决定页岩油直井油产量的主要因素,也是页岩油“甜点”评价的重要指标。未来应按照地质工程一体化理念,转向高渗砂体形态的预测和刻画、天然裂缝的识别和预测、典型储层驱替压力(流速)-流体压力降的相关性、有效储层的多方法综合评价、“水平井+体积压裂”的裂缝有效性及分段贡献率评价等研究。

A review of the exploration history of Chang 7 shale oil reservoirs in Ordos Basin shows that the main problems restricting shale oil vertical well exploration are: The overall oil production is low. Oil production is not closely related to reservoir thickness and matrix percolation ability. The overall oil production is positively correlated with the fracturing scale, but not entirely dependent on fracturing scale. The successes of high oil production wells are difficult to replicate, and the "sweet spot" is hard to determine. Chang 7 shale oil overall shows oil in each well, but under conventional conditions, the oil in the well does not flow. According to the idea of geology-engineering integration, the micro and macro movement laws of fluid and the applicable conditions of volume fracturing were analyzed, and the main controlling factors of vertical well oil production were discussed. The results show that for the shale oil reservoirs without natural fractures and only relying on matrix percolation, the dynamics of fluids in porous media determines that it is difficult for the vertical well to achieve industrial oil production under the condition of natural productivity. Rock mechanics determines that it does not have volume fracturing conditions, and fails to form complex fracture networks to expand drainage area. And the development degree of natural fractures or high permeability sand bodies is the main factor determining the oil production of shale oil vertical wells, and it is also an important index for shale oil "sweet spot" evaluation. Future researches should be in accordance with the idea of geology-engineering integration, and turn to prediction and characterization of high permeability sand body morphology, natural fracture identification and forecast, correlation between displacement pressure (fluid flow velocity) and fluid pressure drop of typical reservoirs, multi-method comprehensive evaluation of effective reservoirs, and evaluation of fracture effectiveness and section contribution rate of "volume fracturing with horizontal well", etc.

实现页岩油的效益开发是缓解我国日益严峻的油气供给形势, 保障国家能源安全的重要途径[1, 2]。鄂尔多斯盆地长7页岩油资源丰富, 有利勘探区带1.68× 104 km2, 初步评价页岩油储量规模30× 108~50× 108 t, 远景资源量约100× 108 t[3]。历经半世纪的不懈探索和工程技术攻关, 页岩油层勘探取得重大进展。截至2021年, 已提交探明地质储量近12.0× 108 t, 其中庆城油田探明地质储量达到10.52× 108 t, 成为我国目前探明规模最大的页岩油整装油田。

页岩油能否效益开发取决于单井油产量(包括累积油产量)能否达到预期。历年勘探实践显示, 无论是直井的常规压裂、体积压裂, 还是水平井的体积压裂, 油产量表现出一定的随机性和不确定性。传统的“ 甜点” 选区标准主要强调烃类的富集[1, 2], 也就是储层的含油性, 未考虑单井油产量, 由此导致其对勘探现状无法给出合理的解释, 难以满足落实高效目标的需求, “ 甜点” 选区标准亟待完善。“ 甜点” 选区标准需经受工程实践的检验, 地质工程一体化评价是“ 甜点” 选区标准合理建立的必要途径。目前, 页岩油层勘探开发的地质工程一体化研究主要聚焦于提高水平井油层钻遇率[4]、水平井轨迹优化和压裂参数优化[5]、单项工程和工艺与地质目标的匹配性[6]等方面。这些研究并未结合历年来针对页岩油层实施的不同压裂模式直井、水平井的试油和投产结果并经过其验证, 无法从工程实践上揭示单井油产量的主控因素, 难以对单井油产量的随机性和不确定性给出合理解释, 难以为目标优选提供有针对性、可操作性且能够经受工程实践检验的建议。

本文通过回顾鄂尔多斯盆地长7页岩油层勘探历程, 在吸收借鉴过往勘探取得的经验和认识的基础上, 运用统计手段, 开展单井油产量与油层厚度、基质渗透率以及与不同压裂模式的相关分析, 系统总结页岩油产量的规律; 并基于地质工程一体化理念, 宏观与微观相结合, 从岩石力学和渗流力学等工程角度对上述规律开展分析和评价, 以期揭示单井油产量的主控因素, 合理解释单井油产量随机性和不确定性的原因, 完善基于工程实践检验的 “ 甜点” 选区标准, 为目标优选提供有针对性的建议, 为后续的研究和勘探提供借鉴。

回顾鄂尔多斯盆地页岩油层勘探历程, 吸收借鉴过往勘探取得的经验和认识, 有助于阐明制约页岩油层勘探开发成效的瓶颈问题。体积压裂理念的引入和大规模推广, 直接改变了页岩油层勘探目的、进程和成果[1, 2, 3]。根据所采用的压裂模式, 将鄂尔多斯盆地页岩油层勘探划分为常规压裂探索和体积压裂提质增效两个阶段。

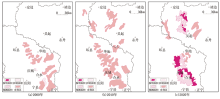

该阶段勘探的主要目的是寻找含油有利区并落实含油富集区, 勘探区域集中在湖盆中部。

1969年11月在甘肃省庆城县完钻的庆参井, 在三叠系长7段钻遇厚度达29.6 m的油层, 采用喷射加砂压裂[7, 8], 油产量0.46 t/d, 该井是长庆油田第一口针对长7页岩油层探索并获得油流的井。为了进一步扩大页岩油含油规模, 1972-1975年在甘肃省庆阳县安排实施了“ 庆阳压裂采油试验井组” , 部署并完钻探井22口, 其中1972年完钻的Q 5井, 油产量1.33 t/d, 1973年完钻的Y 4井, 油产量3.36 t/d。此后至1998年针对长7页岩油层的预探井又完钻5口, 其中1979年完钻的Y 20井, 油产量5.7 t/d, 1980年完钻的Y 19井, 油产量9.44 t/d, 1991年完试的Y 22井, 油产量2.8 t/d。截止20世纪90年代初, 已控制页岩油含油面积达32.6 km2, 提交控制地质储量1 144× 104 t。1996年在甘肃省合水县固城川针对长7页岩油层部署实施8口预探井, 均钻遇油层, 试油获工业油流井6口, 油产量0.49~8.76 t/d, 其中的两口井在自然产能条件下试采半年, 油产量稳定在1.0 t/d左右。长7页岩油属内生连续式油藏[9], 油层分布稳定, 压裂可提高单井油产量且油产量稳定, 绝大多数可达工业标准, 勘探前景良好[10]。截止20世纪末, 陇东地区已控制页岩油含油面积达138.6 km2, 提交控制地质储量5 132× 104 t(图1a), 具有提交2 000× 104~3 000× 104 t探明地质储量的资源基础[10]。截至2010年底, 鄂尔多斯盆地钻遇长7页岩油层井超过1 000口, 油流井超过400口; 发现了14个含油有利区(图1b), 控制含油面积1 400 km2, 初步落实储量规模4.2× 108 t [11, 12], 估算资源量19× 108~25× 108 t [12, 13]。

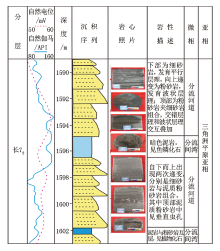

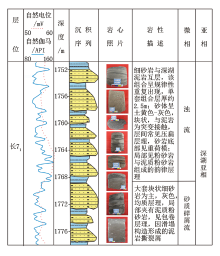

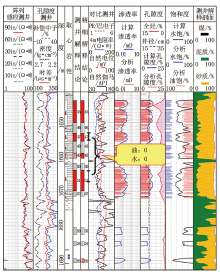

鄂尔多斯盆地晚三叠世长7期为湖盆最大湖泛期, 沉积了三角洲相和湖泊相的细粒沉积物, 发育分流河道、重力流成因等砂体(图2、图3)。长7页岩油层具有平面上分布连续(图4)、纵向油层多且厚(图5)的特征。储层含油性厘定、油藏控制因素和分布规律研究、试油和试采分析等表明, 长7页岩油具有连续式成藏的特点, 储层含油性普遍较好, 具有“ 孔孔见油” 的特征[7, 8, 9, 10]。

综上所述, 由于近源或源内连续式成藏, 储层含油性从未成为制约页岩油层勘探的主要问题。尽管常规压裂能够不同程度提高直井油产量, 但受限于油层基质渗流能力普遍较弱和当时较低的工程和工艺技术水平, 油产量普遍较低, 整体不具有工业意义。长7页岩油层整体表现出“ 井井有油, 井井不流” 特点。围绕提高单井油产量目标, 如何发现“ 甜点” , 如何提高工程和工艺技术水平, 是该阶段面临的主要问题[9, 10]。

为降低油气对外依存度, 确保国家能源安全, 加快页岩油等非常规油气资源的勘探进程进而实现页岩油效益开发是保障国家能源安全的现实选择[14]。长7页岩油层勘探面临的关键问题不再是能否获得油流, 而是如何提高单井油产量, 发现高产含油富集区。

2010年, 体积压裂理念传入国内, 作为提质增效工程技术攻关的探索方向, 开展了体积压裂试验方案论证, 确定了试验井, 其中的N 70井当年完钻, 次年4月针对长7纯页岩进行了体积压裂试验。这是鄂尔多斯盆地首口体积压裂井, 由此拉开了体积压裂大规模推广的序幕, 长7页岩油层的勘探由前期的兼探层, 上升为勘探的主要目的层之一。处于湖盆中部的陇东地区成为提升页岩油勘探效益的主攻方向, 在“ 立足大场面、稀井广探控藏、优选地质甜点” 勘探思路的指导下, 数十口直井油产量超过20.0 t/d, 先后落实了10多个页岩油含油富集区以及X 233、Z 183等规模地质“ 甜点” [15]。2015年在陕北探明了中国第一个1× 108 t级页岩油田— — 新安边油田[16]。2019-2020年在陇东提交探明地质储量5.02× 108 t, 形成了10× 108 t的储量规模, 探明了中国最大的源内非常规页岩油大油田— — 庆城油田[14](图1c)。

为探索页岩油效益开发途径, 优选陕北、陇东油层落实程度较高的地区进行开发试验。陕北地区新安边首口页岩油开发井于2010年6月完钻, 并于当年投产4口, 其中定向井1口。开发先后经历了先导试验、扩大试验、规模试验阶段:2011年开展先导试验, 完钻并投产9口, 其中定向井6口; 2012年扩大试验, 完钻3口, 均为定向井; 2013年规模推广试验, 采用体积压裂模式开发, 完钻并投产11口, 其中水平井8口。与此同时, 陇东地区页岩油开发试验也于2010年展开, 先后优选X 233井区、Z 183井区、N 89井区为核心区域, 采用“ 水平井+体积压裂” 模式, 开展开发先导试验, 其中用于微地震监测评价X 233井区长水平井压裂效果的YC 1、YC 2井于2010年4月完钻。鉴于页岩油先导开发试验取得显著成效, 2018年开始, 以“ 建设国家级开发示范基地、探索黄土塬地貌工厂化作业新模式、形成智能化-信息化劳动组织管理新架构” 为目的, 按照“ 多层系、立体式、大井丛、工厂化” 的思路, 推动了陇东地区页岩油大规模开发, 页岩油已成为长庆油田“ 二次加快” 发展的重要保障[15]。

相对于此前的直井常规压裂的油产量, 本阶段针对页岩油层开展的直井、水平井体积压裂的油产量得到不同程度提高。地质工程一体化理念指导下的体积压裂是提升勘探效益的重要手段。“ 水平井+体积压裂” 技术的发展, 生产组织模式的不断优化, 是实现页岩油效益开发的关键[16], 也是页岩油得以加快开发的源动力。

历经50余年不懈的探索, 鄂尔多斯盆地长7页岩油层勘探取得了显著的成效, 已成为实现油气产量增长的现实接替领域, 但页岩油层勘探依然面临着困局和瓶颈[17]。页岩油能否效益开发取决于单井油产量能否达到预期, 从机理上揭示单井油产量控制因素进而采取有针对性的措施来提高单井油产量, 始终是页岩油层勘探攻关努力的方向。在前述长7页岩油层勘探历程回顾的基础上, 利用统计手段, 开展单井油产量与油层厚度、基质渗透率, 以及与不同压裂模式的相关性研究, 系统总结页岩油层产出的规律, 以期揭示单井油产量控制因素。鉴于水平井淡化了地层渗流能力的非均质性, 加之资料录取的限制, 本研究选择直井作为研究和评价对象, 在此基础上对水平井相关问题进行探讨。

相对于水平井, 直井的油产量与油层特征、压裂规模的关系更加明确, 为揭示油产量与油层特征、压裂规模的关系, 开展了相关性研究。

2.1.1 油产量与油层特征

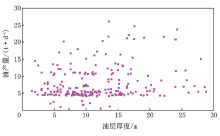

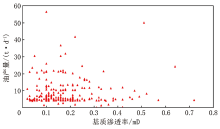

针对直井的统计表明, 页岩油层油产量普遍较低, 油产量与油层厚度、基质渗透率关系不密切[18](图6、图7)。在油层厚度、基质渗透率、工程和工艺技术条件等与高油产量井类似的情况下, 高油产量井难以被复制, 这与常规的低渗-特低渗油层存在明显的差异。传统的“ 甜点” 选区标准适用性较差, 油产量主控因素不确定, 由此导致“ 甜点” 难以预测和确定, 成为页岩油层勘探亟待解决的问题。

2.1.2 油产量与压裂模式

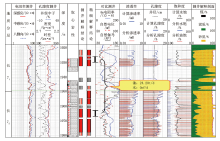

为了揭示不同压裂模式下页岩油层油产量差异的原因, 开展了盆地南部典型直井不同压裂模式油产量对比(表1)。

| 表1 典型直井页岩油层不同压裂模式产量对比 |

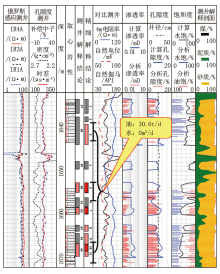

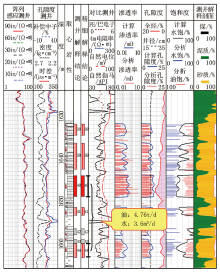

2006年实施的N 33井, 油斑级含油, 基质孔隙度8.1%, 基质渗透率0.05 mD, 测井解释油层15.2 m(图8); 加砂50.0 m3, 砂比30.7%, 排量2.0~2.2 m3/min, 常规压裂, 油产量30.6 t/d; 投产初期油产量2.39 t/d, 累计油产量3 461.0 t。2015年实施的L 23井, 油斑级含油, 基质孔隙度10.8%, 基质渗透率0.32 mD, 测井解释油层19.1 m(图9); 加砂 60.0 m3, 砂比11.4%, 排量4.0~6.0 m3/min, 入地液673.9 m3, 体积压裂, 油产量4.76 t/d, 水产量3.6 m3/d; 投产初期油产量0.62 t/d, 产量快速衰竭, 累计产油106.0 t。2015年在毗邻L 23井实施的N 209井, 油斑级含油, 基质孔隙度10.6%, 基质渗透率0.21 mD, 测井解释油层17.6 m(图10); 加砂60.0 m3, 砂比13.4%, 排量6.4 m3/min, 入地液613.0 m3, 体积压裂, 不产油、不产水。

由此可见, 针对页岩油层实施的直井, 即使采用小规模的常规压裂, 在多数井油产量为中低产甚至不产油的背景下, 仍有少数井油产量较高且投产效果较好; 而采用大规模的体积压裂, 仍然有部分井油产量为中低产甚至不产油。

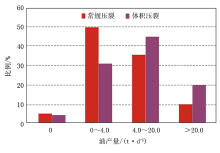

针对直井的统计表明, 相对于常规压裂, 体积压裂能不同程度提高油产量(图11)。但采用体积压裂实施的绝大多数井油产量小于20.0 t/d, 部分井油产量较低甚至不产油。无论是否采用体积压裂, 历年的勘探均在中-低油产量的背景下发现少量油产量大于20.0 t/d甚至50.0 t/d的高油产量井, 其油产量表现出极大的随机性, 而投产后的递减又表现出极大的差异性。对于部分页岩油层, 即使采用体积压裂, 依然无法改变多数井油产量为中低产甚至不产油的事实。体积压裂不具有普遍适用性。

2.1.3 主要问题

页岩油层直井勘探面临的主要问题是:(1)油产量整体较低; (2)油产量与油层的厚度、基质渗流能力关系不密切; (3)油产量整体与压裂规模呈正相关, 但不完全取决于压裂规模; (4)高油产量井勘探模式和成功经验难以被复制, 传统的“ 甜点” 选区标准适用性较差。

水平段长度、油层钻遇率、压裂规模是决定水平井部署和实施成效的关键[15, 16]。

2.2.1 油产量与油层钻遇率

从统计结果看, 水平井油产量整体与水平段长度、油层钻遇率呈正相关, 也就是与油层长度呈正相关[15, 16], 油层钻遇率始终是水平井部署、设计、实施过程中追求的目标。

2.2.2 油产量与压裂规模

水平井油产量整体与压裂规模呈正相关[15, 16]。相对于常规压裂, 采用体积压裂的油产量能得到一定程度的提高, 其规律与直井的规律基本一致。

2.2.3 主要问题

页岩油层水平井勘探面临的主要问题是:

(1)中生界上部稳定的区域性标志层有长7烃源岩内的凝灰岩, 局部标志层有侏罗系和长8中上部广泛发育的煤线[19], 但由于目的层段上部缺乏明显的标志层, 制约了地层的横向对比和追踪及构造刻画的精度, 影响了水平井部署的可靠性。

(2)通过砂体的横向对比和追踪, 建立井间砂体的对应关系, 是建立相对合理的油藏剖面和预测模型, 确定水平段合理长度, 优化井轨迹设计和提升水平井油层钻遇率的前提。页岩油储层砂体类型多样, 空间展布规律复杂, 目前的砂体预测模式无法满足水平井轨迹设计的需要, 无法有效指导下步部署和实施。

(3)油产量整体与水平段长度、油层钻遇率和压裂规模正相关, 但又不完全取决于水平段长度、油层钻遇率和压裂规模, 存在偏离上述规律的异常高油产量或异常低油产量, 此类水平井的存在对于揭示水平井油产量主控因素具有重要意义。例如:2011年实施的位于盆地南部的NP 1井, 水平段长度油层980.3 m, 压裂14段, 加砂620 m3, 砂比19.0%, 排量6.0 m3/min, 入地液9 627.9 m3; 投产初期油产量6.33 t/d, 投产近7.5年, 目前油产量4.45 t/d, 累计油产量超过11 000.0 t; 2019年实施的位于盆地中部的CY 1井, 水平段油层长度900.7 m, 压裂12段, 加砂1 188.4 m3, 砂比15.2%, 排量5.0~13.0 m3/min, 入地液16 501.0 m3; 投产初期油产量1.67 t/d, 投产1.5年, 目前油产量1.0 t/d, 累计油产量605.0 t。上述2口水平井, 水平段油层长度接近, 导眼井目的层段电测物性接近, 压裂规模CY 1井远超过NP 1井, 但从投产效果看, NP 1井远远好于CY 1井。

(4)水平井淡化了地层渗流能力的非均质性, 加之资料录取的限制, 油产量与油层的厚度、基质渗流能力关系难以定量评价。

(5)邻近层系的大规模压裂或天然裂缝的长距离延伸, 容易导致页岩油层水平井部分段压裂缝被诱导引起压裂缝失控和压裂失效。

(6)高油产量井勘探模式和成功经验难以被复制。

总之, 无论是直井的常规压裂或体积压裂, 还是水平井的体积压裂, 其油产量均表现出一定的随机性和不确定性, 传统的“ 甜点” 选区标准难给出合理解释, 应用效果不够理想, 难以满足落实高效目标的需求, “ 甜点” 选区标准亟待完善。

揭示直井单井油产量的主控因素, 合理解释单井油产量随机性和不确定性的原因, 可使“ 甜点” 选区标准更加完善, 从而为目标优选提供可操作性的建议, 为适用且有针对性的工程和工艺方案制定提供依据, 为攻关研究制约页岩油勘探开发瓶颈问题指明方向。基于地质工程一体化理念, 从渗流力学和岩石力学等工程角度对单井油产量的主控因素开展分析。

页岩油平均原始地层压力约为15.0 MPa, 人工裂缝流体压力可降为接近0 MPa, 由此可形成15.0 MPa的生产压差(Δ p); 该生产压差为页岩油储层流体渗流的动力, 与储层的启动压力梯度(λ )、流体压力降(Δ p')共同决定了地层条件下油相的极限泄油半径(L); 该生产压差是油相渗流能力评价及由油相渗流能力控制的油产量预测的前提条件。油相的极限泄油半径决定了油能够有效渗流的最大范围或面积(S), 进而决定了单井所控制的最大地质储量(N)或可采储量(NR)。

启动压力梯度是流体在储层中渗流必须克服的附加压力梯度[20], 只有压力梯度(Δ p/Δ L)大于启动压力梯度的区域, 流体才具有可动性, 故启动压力梯度是评价页岩油层流体可动性的关键指标。启动压力梯度限定了人工裂缝两侧具有可动性流体的地层范围。对于基质渗透率为0.1~0.3 mD的储层, 束缚水状态油相启动压力梯度为0.58 MPa/m[21], 人工裂缝两侧25.9 m左右范围内地层的压力梯度大于油相启动压力梯度, 油具有可动性。对于基质渗透率小于0.1 mD的储层, 束缚水状态油相启动压力梯度为1.01 MPa/m[21], 人工裂缝两侧14.9 m左右范围内地层的压力梯度大于油相启动压力梯度, 油具有可动性。流体压力降则限定了人工裂缝两侧流体实际可发生渗流的地层范围, 也就是流体的极限泄流半径。储层中的流体只要流动, 就会产生流体压力降。对于基质渗透率为0.1 mD、长度为2.8 cm的岩心柱塞开展的水驱水实验显示, 在稳定注入流入压力11.0 MPa左右时, 流出压力9.0 MPa左右[22], 流体压力降为2.0 MPa/2.8 cm, 折合71.4 MPa/m, 表明在自然产能条件下, 人工裂缝两侧仅0.2 m左右范围内地层中水的压力经流动损耗后的剩余压力能够大于0 MPa。流体压力降与流体流速正相关, 降低流体流速, 可以降低流体压力降, 从而增大流体的极限泄流半径[18], 但上述极限泄流半径的增大是以牺牲流体流速为代价。该实验间接反映了天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层渗流和供油能力极其有限。

较大的启动压力梯度、流体压力降, 制约了页岩油储层油相渗流能力。部分页岩油储层经大规模压裂的油产量依然较低甚至不产油, 从宏观上反映了纳米级喉道基本不具有油相渗流能力或油相渗流能力极低, 该类型储层在目前工程和工艺技术条件下不具有工业意义。页岩油储层具有较大的比表面积, 流体与固体表面间分子作用力强, 吸附力强, 吸附的物质多, 贾敏效应和表面分子力作用强, 增大了流体压力降。同时, 页岩油储层具有极其复杂的迂曲度、微观结构及非均质性, 喉道半径细小[11, 13]。由于基质渗流能力与喉道半径的4次方呈正相关, 喉道半径细小导致基质渗流能力极低[18]。在自然产能条件下页岩油储层基本不具备工业意义的油相渗流能力, 大规模压裂能否达到工业意义的油产量, 取决于天然裂缝或高渗砂体构成的不同尺度相对高渗油藏的发育程度[18]。

体积压裂属于水力压裂范畴, 水力压裂是利用地面高压泵组, 将压裂液以远超过地层吸收能力的排量注入目的层, 在井底憋起高压[23, 24]。地层的破裂压力(pf)和延伸压力(pe)取决于井壁附近的地应力场和岩石抗拉强度[23, 24]。对于天然裂缝不发育的地层, 当井底压力大于地层的破裂压力时, 井底附近目的层只能沿垂直水平最小主应力方向(强度最弱且阻力最小)拉张并产生裂缝。这表明只有具备较好的渗流能力, 高压泵组产生的流体压力才能在目的层较快渗流并传导, 并在井底憋压, 人工裂缝才能较快形成并延伸。对于天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层, 流体压力难以在其中较快传导, 地层破裂和裂缝延伸难度极大。地层破裂和裂缝延伸的难易程度是地层整体渗流能力的直接反映。

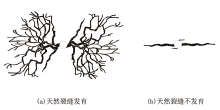

地应力场、岩石力学特征决定了仅当天然裂缝在目的层中广泛发育, 高压泵组产生的流体压力才能使天然裂缝不断扩张并使脆性岩石产生剪切滑移, 形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络(图12a), 体积压裂的理念才能够实现[25]。由于页岩油层天然裂缝发育的非均质性, 对于天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层, 即使采用体积压裂理念压裂, 由于受应力场控制, 人工裂缝的主裂缝只能沿垂直水平最小主应力方向起裂并延伸[23, 24]; 在垂直水平最小主应力方向主裂缝延伸的同时, 在摩阻(沿程阻力)较小剩余压力较大的井筒附近会产生小角度斜交主裂缝的次级裂缝, 次级裂缝短程延伸后转向平行主裂缝方向(图12b); 当两向水平主应力差较小时, 这种次级裂缝较为发育, 但这种有限延伸的人工裂缝形态较为简单。相对于常规压裂, 因体积压裂砂浓度较低, 导致入地液规模较大。对于不具有体积压裂条件的地层采用体积压裂理念压裂, 其结果等同于规模更大的常规压裂, 只能形成更长的主裂缝, 这与由天然裂缝与人工裂缝相互交错的复杂裂缝网络在裂缝的规模上有本质的差别, 难以形成有工业意义的油渗流, 难以显著提高油产量。这是经体积压裂的直井除部分井油产量能够显著提高, 多数井油产量无法显著提高的根本原因。

体积压裂仅适用于天然裂缝发育的油层, 并不具有广泛的适用性。“ 水平井+体积压裂” 能够不同程度增大泄油面积, 进而增大油产量[25], 但其中的体积压裂未必能够显著增大泄油面积并实现油产量的显著提高。泄油面积增大的主要原因是水平井钻遇天然裂缝或高渗砂体的概率更高, 经多段分簇压裂, 有更大概率沟通天然裂缝或高渗砂体。天然裂缝或高渗砂体的发育程度才是决定页岩油层油产量的主要因素, 也是页岩油层“ 甜点” 评价的重要指标[18]。天然裂缝或高渗砂体预测精度是该类油层能否效益开发的关键。

脆性矿物含量及由此决定的脆性指数通常作为可压性评价的重要指标[26]。但评价地层可压性的岩石抗拉强度取决于碎屑岩的成岩作用强度, 而不是脆性矿物含量。以填隙物形式出现的低温矿物(主要是塑性矿物), 其抗拉强度要低于以碎屑颗粒形式出现的中高温矿物(主要是脆性矿物)。压裂时目的层更易于沿着填隙物而不是碎屑颗粒拉张破裂(图13)。所谓脆性矿物含量的增加增大了目的层的脆性进而有利于拉张起裂, 本质上是脆性矿物含量的增加改善了目的层的基质渗流能力, 使高压泵组产生的压力更容易在目的层传递, 从而使其易于拉张破裂, “ 工程甜点” 实质上是“ 物性甜点” 。由此导致砂岩油层相对于泥页岩油层更易于拉张起裂并提供有工业意义的油渗流。

地质工程一体化理念指导下的“ 水平井+体积压裂” 是实现页岩油效益开发的必要途径[29, 30]。就鄂尔多斯盆地页岩油层勘探开发实践而言, 体积压裂已成为主要的压裂模式, 是实现提质增效的必然选择。适用于体积压裂的“ 甜点” 区的准确选择是页岩油能否实现效益开发的关键。“ 甜点” 选区的标准必须能够对勘探开发现状进行合理解释, 并能经受勘探开发实践的检验。围绕“ 甜点” 选区和页岩油的效益开发, 仍存在如下亟待解决的问题。

(1)围绕“ 甜点” 选区, 需开展高渗砂体和天然裂缝多方法预测的攻关研究。

(2)围绕砂体形态刻画和预测, 立足分流河道和重力流水道沉积特点[31], 需准确刻画单期河道或重力流水道砂体的厚度、宽度, 以及由不同排列组合型式的单期河道或重力流水道砂体构成的复合砂体形态、规模, 通过单砂体形态、规模、方向及单砂体间叠置关系进行构型分析, 建立井间砂体的对应关系。

(3)围绕储层在自然产能条件下(生产压差约为15.0 MPa)流体可动性、极限泄流半径以及渗流能力评价, 需开展典型储层启动压力梯度、驱替压力(流速)与流体压力降的相关性等研究。流体可动性取决于压力梯度, 是动态的而不是静态唯一的[18], 可动性评价必须建立在确定的压力梯度条件下, 核磁共振弛豫谱与流体的可动性无确定关系, 不具有评价流体可动性的能力, 为此需开展流体可动性评价探索研究, 建立具有压力梯度涵义的适用评价模型和方法。

(4)围绕有效储层的识别, 需开展多方法综合评价, 依据取心井的岩性与电性特征, 建立取心段不同岩性的伽马、密度等测井参数特征, 从而利用测井数据对未取心井段的岩性进行解释, 拓宽页岩油资源量。

(5)围绕储层渗流能力评价, 以及为后续的压裂方案优化提供依据, 需开展体积压裂裂缝有效性及分段贡献率评价; 针对天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层, 以增大裂缝网络体积为目标, 需开展岩石破裂机理研究, 开辟新的油层压裂增产模式。

(6)“ 水平井+体积压裂” 技术组合下页岩油效益开发有效的能量补充模式目前尚不明确, 为有效补充地层压力, 缓解地层能量快速衰减, 闷井成为体积压裂后补充地层能量的通常做法; 在较高的压力下, 压裂液在地层中扩散进而弥散, 将储层基质中的油向远离人工裂缝的地层深部单向驱替。至于闷井是否有利于提高油产量和累积油产量需对比验证, 水平井能量补充模式需进一步探索。

(1)储层的含油性不是页岩油层“ 甜点” 选区的关键, 也从未成为制约页岩油层勘探开发的主要问题。

(2)对于天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层, 渗流力学决定了自然产能条件下直井难以达到工业意义的油产量, 这是导致多数直井油产量为中低产的根本原因。

(3)天然裂缝不发育仅靠基质渗流的页岩油层, 不具有体积压裂条件, 不能形成由天然裂缝与人工裂缝相互交错的复杂裂缝网络进而有效扩大泄油面积。

(4)天然裂缝或高渗砂体的发育程度是决定页岩油层直井油产量的主要因素, 是直井油产量表现出随机性和不确定性的根本原因, 也是页岩油层“ 甜点” 选区评价的关键。如何预测天然裂缝或高渗砂体是制约该类油层效益开发的瓶颈问题。

(5)地质工程一体化理念指导下的“ 水平井+体积压裂” 是目前实现页岩油层效益开发的必要途径。

编辑 李特

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|