作者简介:张绍辉 高级工程师,1972年生,1995年毕业于江汉石油学院,现在中国石油大港油田分公司勘探开发研究院从事油气地质综合工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田勘探开发研究院。电话:(022)63958772。E-mail:29981491322@qq.com

黄骅坳陷下石盒子组砂岩储层是有望实现大港探区上古生界找油突破的重点层系,该层系储层非均质性强,勘探开发难度大。通过砂岩薄片与铸体薄片、扫描电镜观察,采用镜质体反射率及毛细管压力综合分析方法,对黄骅坳陷下石盒子组砂岩储层的岩石学特征、储集空间类型、孔隙结构特征进行研究,并探讨了下石盒子组储层溶蚀孔隙的形成机理。下石盒子组储层的储集能力主要来源于粒间溶蚀孔隙,溶蚀作用对下石盒子组储层的改造至关重要,研究表明黄骅坳陷下石盒子组储层溶蚀孔隙主要存在两种类型的形成过程:一是大气淡水淋滤溶蚀,在风化剥蚀面附近,或者地层远端出露地表,溶蚀物容易被带走,留下大块孔隙,主要发育在中部地区,如扣村、北大港地区;二是有机酸溶蚀,经过统计样品发现,下石盒子组储层溶蚀孔隙的形成中有机酸溶蚀占主导地位,主要发育在南部地区,如乌马营、王官屯地区。该研究对黄骅坳陷乃至整个渤海湾盆地二叠系下一步油气藏勘探部署具有一定的指导意义。

The sandstone reservoirs of the Lower Shihezi Formation in Huanghua Depression are the key formations expected to achieve breakthroughs in oil prospecting in the Upper Paleozoic in Dagang Exploration Area which are highly heterogeneous and difficult to explore and develop. Through sandstone, cast thin section and scanning electron microscope observation, using comprehensive analysis of vitrinite reflectance and capillary pressure, the petrological characteristics, reservoir space types, and pore structure characteristics of sandstone reservoirs of the Lower Shihezi Formation in Huanghua Depression are studied, and the formation mechanism of dissolved pores in the Lower Shihezi Formation is discussed. The reserve capacity of Lower Shihezi Formation reservoirs mainly comes from intergranular dissolution pores, and dissolution is very important to the reconstruction. Two types of formation processes for dissolved pores in Lower Shihezi Formation in Huanghua Depression are showed. Atmospheric freshwater leaching and dissolution, the dissolution is easily carried away near the weathered and denuded surface, or the exposed surface at the far end of the formation, leaving large pores, which mainly develop in the central area such as Koucun and Beidagang area. According to statistical samples, it is found that organic acid dissolution dominates the formation of dissolution pores in the Lower Shihezi Formation reservoirs, which mainly develop in southern areas such as Wumaying and Wangguantun areas. This study has certain guiding significance for the next step in the exploration and deployment of Permian oil and gas reservoirs in Huanghua Depression and Bohai Bay Basin.

黄骅坳陷是一个已经勘探了近60年的老探区, 探明程度超过50%, 中浅层勘探难度越来越大, 因此埋藏较深的二叠系砂岩储层成为目前主要研究目标。黄骅坳陷二叠系勘探程度总体上不如中生界和奥陶系, 多数钻遇井均是钻探奥陶系过程中的“ 过路” 井, 尽管勘探程度较低, 但二叠系仍有一定的发现。20世纪80年代扣村潜山二叠系下石盒子组砂岩储层中就获得了工业油气流, 近年在乌马营-王官屯潜山二叠系下石盒子组砂岩储层中获得高产工业油气流, 显示出二叠系下石盒子组储层良好的勘探潜力。由于二叠系储层具有强烈的非均质性, 平面上储层差异较大, 本次通过应用砂岩薄片与铸体薄片观察、扫描电镜观察、镜质体反射率及毛细管压力综合分析方法, 对黄骅坳陷下石盒子组砂岩储层特征进行了系统研究, 并重点探讨了下石盒子组储层溶蚀孔隙的形成机理。该研究对黄骅坳陷乃至整个渤海湾盆地二叠系下一步油气藏勘探部署具有一定的指导意义。

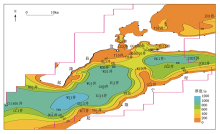

黄骅坳陷位于埕宁隆起和沧县隆起之间, 呈北东走向, 面积约为1.8× 104 k

下石盒子组地层岩石类型整体上以岩屑石英砂岩和岩屑长石砂岩为主, 长石石英砂岩次之, 相比下伏山西组地层, 下石盒子组地层的石英含量较高。本层段内岩屑类型以岩浆岩岩屑和变质岩岩屑为主, 沉积岩岩屑含量较低; 云母矿物较为常见, 含量在1%~5%之间, 在镜下可见云母呈定向排列特征; 重矿物鲜有发育, 偶见黄铁矿。

碎屑颗粒分选性由好到中等, 磨圆为次棱角状, 胶结类型主要为接触式和孔隙式, 颗粒支撑, 在研究区中部个别井可见杂基支撑类型, 碎屑颗粒粒度主要介于0.125~0.5 mm之间, 相比下伏山西组、太原组地层粒度变粗。

研究层段内孔隙内填隙物含量中等, 平均含量为10.5%。填隙物中泥质杂基含量3.8%, 主要为泥质和水云母类。而成岩过程中的胶结产物是填隙物的主要组成部分, 包括黏土矿物胶结物、碳酸盐胶结物和菱铁矿胶结物等。

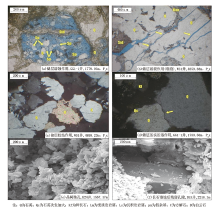

黄骅坳陷下石盒子组储集空间主要有次生粒间溶孔、粒内溶孔、晶间微孔、微裂缝等(图2), 其中以次生粒间溶孔及粒内溶孔为主, 其占比达65%。

粒间溶孔形成于储层成岩作用阶段, 主要由长石颗粒和岩浆岩岩屑的溶蚀改造形成, 孔隙内常见矿物溶蚀残余, 粒间溶孔改善了储层孔渗性能。粒内溶孔成因与粒间溶孔成因类似, 均为长石颗粒和岩浆岩岩屑的溶蚀作用在组分内部形成的溶孔, 其中也常见所在矿物内的溶蚀残余物。此类孔隙虽然增加了储层孔渗性能, 但由于受到颗粒(矿物)外部轮廓的限制, 此类孔隙的发育没有显著增加孔喉的连通效应(图2a)。

晶间微孔是砂岩在成岩过程中形成于碎屑颗粒内自生矿物晶体间的微孔隙, 占比可达到34%, 但是对储层渗透率贡献微乎其微, 因此并不是有效的储集空间。微裂缝呈不规则弯曲状, 切割碎屑颗粒, 主要发育在埋深较浅的WS 1井区, 是由于碎屑颗粒在巨大的压力下发生破碎, 沿着破裂面发生溶蚀造成的。

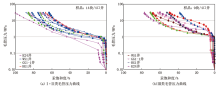

下石盒子组样品半数以上孔隙度都在9%~12%之间, 经研究表明, 随着样品孔隙度增加, 其渗透率呈现缓慢增加的趋势, 表明下石盒子组储层为一个孔隙型储层。从样品的毛管压力曲线形态来看(图3), 大部分样品都呈现Ⅱ 类或Ⅲ 类毛管压力曲线形态, Ⅱ 类毛管压力曲线呈平台型, 分选中等, 并呈略粗歪度, Ⅲ 类毛管压力曲线呈缓坡或斜坡型, 分选差, 并呈细歪度, 表明下石盒子组储层以中孔中细喉型和中小孔细喉型为主, 孔喉连通性比较差, 具有低-中等排驱压力和较高的饱和度中值压力。由于平均渗透率只有0.15 mD, 根据行业标准[4, 5], 下石盒子组属低孔-超低渗储层。

砂岩储集性能受控于成岩演化程度[6], 本套储层主要识别出两大类成岩作用(图2):一是破坏性成岩作用, 包括压实压溶作用和胶结作用; 二是建设性成岩作用, 包括破裂作用和溶蚀作用。

通过对多口井岩屑薄片的观察发现, 处于不同深度的下石盒子组储层碎屑颗粒间压实程度基本相同, 都为凹凸接触状态, 排列比较紧密, 通过对孢粉颜色、伊/蒙混层中蒙皂石含量、Tmax及Ro值等参数(表1)的分析[1], 确定黄骅坳陷下石盒子组基本处于中成岩作用A期, 伊/蒙混层中蒙皂石的含量介于15%~50%之间。这表明下石盒子组在固结成岩之前, 经历了相似的成岩环境, 现今的差异主要是由于后期的运动导致储层差异沉降或者抬升剥蚀造成的[7]。

| 表1 黄骅坳陷下石盒子组成岩阶段划分 |

前期对本区储层成岩作用的研究表明, 对储层物性具有明显控制作用的成岩作用类型主要包括压实作用、胶结作用和溶蚀作用。各种成岩作用对储集物性的影响程度采用压实作用、胶结作用、溶蚀作用的强度来衡量, 从而进一步划分出成岩相, 对成岩相的特征进行分析。表2为黄骅坳陷下石盒子组成岩相计算数据, 依据碎屑岩成岩强度分类标准(表3)[8], 黄骅坳陷下石盒子组属于中强压实强度和强胶结程度, 溶蚀情况为弱蚀, 属于中强压实强胶结弱溶蚀成岩相。

| 表2 黄骅坳陷下石盒子组成岩相计算数据 |

| 表3 碎屑岩成岩强度分类标准 |

溶蚀作用对下石盒子组储层的改造和物性影响至关重要[9, 10]。下石盒子组储层的储集能力主要来源于粒间溶蚀孔隙, 其形成于储层成岩作用阶段, 主要由长石颗粒和岩浆岩岩屑的溶蚀改造形成, 孔隙形态不规则, 常呈现港湾状等溶蚀残余边界, 孔隙内也常见矿物溶蚀残余, 此类孔隙扩大了粒间孔的伸展范围, 增强了其原生孔渗性能, 故连通性较好。

长石颗粒和岩浆岩岩屑的溶蚀改造一般在两种情况下比较常见, 一是大气淡水的风化淋滤作用下的溶蚀, 二是有机酸溶蚀。

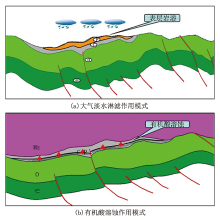

大气淡水淋滤溶蚀发育于低温的开放体系中, 主要发育在风化剥蚀面附近, 或者地层远端出露地表, 溶蚀物容易被带走, 留下大块孔隙(图2f)。

黄骅坳陷中部地区, 由于抬升剥蚀作用, 部分地区可能残存下石盒子组地层。以最新钻遇下石盒子组的A井为例, 下石盒子组地层被强烈剥蚀, 只留有下石盒子组中下部一套砂岩地层, 在该层发现良好的油气显示。大气淡水淋滤溶蚀主要发育在黄骅坳陷中部, 如北大港、扣村地区, 该区上古生界地层剥蚀严重, 残留了部分下石盒子组地层, 其发育模式如图4a所示。

经过统计黄骅坳陷上石盒子组、下石盒子组、山西组和太原组样品发现, 随着地层由新变老, 其溶蚀孔隙占比(总体积)逐渐增加, 上石盒子组溶蚀孔隙占比为1.4%, 下石盒子组溶蚀孔隙占比为2.8%, 山西组和太原组溶蚀孔隙占比达到了3.1%, 地层从上到下、从新到老储层溶蚀孔隙占比逐渐增加, 表明下石盒子组储层溶蚀孔隙的形成是有机酸溶蚀占主导地位, 其发育模式如图4b所示。

国外研究表明, 烃源岩中有机酸是在干酪根生油高峰之前大量生成的, 羟酸大量形成主要发生于Ro值在0.5%的阶段, 上、下石盒子组地层之下的山西组和太原组地层发育大量的煤系地层, 且其Ro值均达到了有机酸形成阈值, 在此过程中释放了大量的有机酸, 而有机酸可造成储层中易溶组分(主要为长石)的溶蚀, 如钾长石在有机酸存在的条件下有如下反应:

钾长石+有机酸+H2O→ 高岭石+石英[10]

有机酸导致煤系地层附近砂岩的次生孔隙比较发育, 通过薄片观察发现, 溶蚀孔隙中黏土矿物大量存在, 表明成岩体系并不是开放体系, 水动力较弱, 长石溶蚀所生成的产物并没有随地层流体迁走, 而是就近沉淀在溶蚀孔隙中。沉淀在粒间孔隙中的高岭石也可以直接或者间接地形成其他自生黏土矿物, 如高岭石在120~150℃的温度区间内会变得不稳定而转变成伊利石, 或与长石反应生成伊利石和石英:

Al2Si2O5(OH)4+KAlSi3O8→ KAl3Si3O10(OH)2+SiO2+H2O[11]

由上文可知, 黄骅坳陷下石盒子组储层处于中成岩作用A期, 可见自生高岭石及伊/蒙混层黏土矿物, 其主要是源于长石的溶解及后续反应生成。黄骅坳陷发育两种模式的溶蚀作用:一是大气淡水的风化淋滤作用主导的溶蚀; 二是有机酸溶蚀占主导地位的溶蚀。

由于中生代的印支构造运动的影响, 造成了黄骅坳陷古生界基底南沉北抬的构造格局, 中北部地区下石盒子组地层基本剥蚀殆尽, 而黄骅坳陷南部表现为相对沉降, 上古生界地层保存相对完整。由于中部地区还残留部分下石盒子组地层, 靠近剥蚀面, 主要发育大气淡水溶蚀, 而南部地区地层则保存相对完整, 以有机酸溶蚀占主导地位。

(1)黄骅坳陷下石盒子组砂体发育, 主要储集空间是以次生粒间溶孔及粒内溶孔为主, 储集性能良好, 为潜山重点勘探层系之一。

(2)通过孢粉颜色、伊/蒙混层中蒙皂石含量、Tmax及Ro值确定黄骅坳陷下石盒子组基本处于中成岩作用A期, 属于中强压实强胶结弱溶蚀成岩相。溶蚀作用对下石盒子组储层的改造及对溶蚀型优势储层的形成至关重要。

(3)下石盒子组储层发育两种模式的溶蚀作用:一种是大气淡水的风化淋滤作用主导的溶蚀, 主要发育在中部地区, 如扣村、北大港地区; 另一种是有机酸溶蚀占主导地位的溶蚀, 主要发育在南部地区, 如乌马营、王官屯地区。

编辑 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|