作者简介:梁斌 高级工程师,1985年生,2012年毕业于长江大学地球探测与信息技术专业,硕士学位,现在大港油田公司第五采油厂从事油藏开发研究工作。通信地址:300280 天津市滨海新区大港油田港西街第五采油厂。电话:(022)25931415。E-mail:c5_liangb@petrochina.com.cn

地质导向技术决定着水平井的实施效果,通过对轨迹的控制与优化,达到水平井设计目的,以高精度地质三维模型为基础开展水平井适用性论证,应用井震结合的技术手段,落实构造、储层、隔夹层及剩余油分布,以储层优质甜点区作为水平井段优选目标,以模型为依据开展地质导向工作。针对地质导向技术,分别从着陆和水平段导向两个阶段进行分析、论证,基于模型建立地层倾角、储层厚度及最佳着陆井斜角的求取算法,与传统地质导向方法相比,融入了更多定量计算方法,较大程度提高了导向精度,并依据随钻测井、录井及地震资料等变化特征归纳出轨迹出入层判别标准,在应对复杂情况时能够及时作出轨迹调整决策,从而保障水平井轨迹最佳,最大限度提高优质油气层钻遇率。

Geosteering technology determines the implementation effect of horizontal wells. Through the control and optimization of trajectory, the purpose of horizontal well design is achieved. Horizontal well applicability demonstration is conducted based on the high-precision geologic 3D model, and the structure, reservoir, interlayer and remaining oil distribution are determined by means of log-seismic combination technology. The high-quality sweet spot areas of reservoirs are the preferred targets of the horizontal well sections, and the geosteering work is carried out based on the model. The paper analyzes and demonstrates the geosteering technology from the two stages of the landing and horizontal section. Based on the model, the calculation algorithms of stratigraphic dip, reservoir thickness and optimal landing hole deviation angle are established. Compared with the traditional geosteering methods, more quantitative calculation methods are integrated, which greatly improve the geosteering accuracy. According to the variation characteristics of LWD, mud logging and seismic data, the discrimination criteria for trajectory entry into, out layers are summarized, timely trajectory adjustment decisions can be made in response to complex situations to ensure the optimal trajectory of horizontal wells and maximize the drilling rate of high-quality hydrocarbon reservoirs.

水平井通过提高油层钻遇厚度的方式提高单井控制储量, 较大程度增加了生产层的泄油面积, 从而提高单井产量和采收率, 尤其针对薄层、稠油、底水油藏及页岩油气藏具有显著的应用效果[1, 2, 3, 4]。在水平井钻井过程中, 应用地质导向技术可以及时对水平井轨迹进行校正、优化, 提高油层钻遇率, 因此开展水平井地质导向关键技术研究对水平井的成功实施具有重要意义。地质导向技术是指在水平井钻进过程中, 综合各种地质、地震、油藏及钻测井资料, 建立地下地质模型, 并结合随钻测井、录井等数据, 实时对钻井过程中钻头所在储层的真实位置进行预测, 调控钻具使其在设计的储层位置中穿行, 实现井眼轨迹穿过储层最佳位置的控制技术[5, 6]。地质导向技术是在随钻地质评价仪器和地质导向工具基础上发展起来的, Anadrill公司于1993年首次成功研制出第一套地质导向工具, 而后Halliburton、Baker Hughes、INTEQ等公司相继推出各自的导向工具, 其原理主要是应用定向测量和地层评价测井传感器通过钻井液将所测数据输送到地面, 利用计算机系统对相关数据进行处理, 最终获得实时的地质情况和井轨迹参数[7, 8, 9, 10, 11]。随着科学技术的发展, 目前多是旋转导向钻井技术和地质评价仪器配合使用, 获得轨迹参数和测井数据, 当前多家钻井开发公司一起致力于附带地质导向功能的旋转导向工具研究, 并取得了一定的成果。本文以地质、地震、油藏等资料为基础, 应用井震结合解释、对比技术, 综合随钻测井、录井等数据建立地质导向算法, 对轨迹与储层的关系进行分析、预测, 及时作出轨迹调整方案, 提高构造复杂、储层变化较快油藏的地质导向精度, 并在大港油区内周清庄油田的现场应用中取得了良好效果。

精细油藏地质模型研究对于水平井的部署及钻井地质导向至关重要, 需建立构造、岩相、物性、油藏压力及剩余油分布模型, 落实优质储层及剩余油富集的甜点区, 据此合理优化水平段的方位、长度及深度, 对水平井实施过程中会遇到的复杂情况进行预测并制定好调整方案。

应用井震结合标定、对比及砂体刻画技术, 精细描述井区微构造及含油面积分布特征, 落实目的储层顶底构造及厚度分布特征, 建立纵向精度小于1 m、可识别出隔夹层、平面精度小于5 m× 5 m的高精度地质模型。

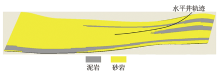

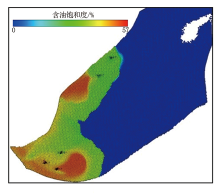

如图1所示, 砂岩储层内部发育有三个泥质夹层, 在模型中作出了精确预测, 当水平段钻进过程中录井显示由砂岩变为泥岩时, 能够依据模型判断钻头钻遇到了泥岩夹层, 以免作出出层的误判。对于水平井油气潜力的研究, 应用油藏剖面对比和油藏数值模拟技术, 分析目前剩余油分布规律及油水界面的深度, 指导设计水平井段位于油水界面以上剩余油富集区。如图2所示, X断块油藏经过多年注采开发, 同时受边底水上侵作用, 剩余油分布较零散, 主要分布在断层边部和井控程度低的井区, 是水平井部署的有利位置。

在地质模型、油藏数值模拟成果基础上, 设计水井段的走向、长度、入窗点、末端点等参数应遵循以下原则:(1)根据邻井对比及地震资料, 尽可能精确落实储层入窗点深度及砂体厚度; (2)结合剩余油分布规律研究, 水平段轨迹应根据储层水平剖面剩余油分布形态设计; (3)避免水平段穿过断层; (4)水平段井斜角要求通常不大于90° ; (5)由于入窗点为水平段生产压差最大的点, 应尽可能远离注水井或边底水, 防止入窗点过早水淹; (6)底水活跃油藏, 水平段应控制在油层顶部1/3范围内; (7)裂缝型油藏, 水平段应与主应力方向保持45° 以下的夹角。

在水平井钻井过程中, 实时更新地质模型中的井轨迹数据, 及时将随钻测井、录井信息与地质模型进行对比, 实钻轨迹与设计轨迹一致时, 保持设计轨迹实施, 二者出现偏差时, 根据邻井对比、地震轴标定重新认识构造及储层变化情况, 及时调整钻井参数优化井轨迹, 确保在储层的最佳位置。

着陆点是钻头钻至目的层顶界面的位置, 钻头由上覆地层进入目的储层。由于目的层顶界面上下地层岩性、物性及含油性等属性的变化, 此时钻时最先有响应, 即钻时明显缩短。随着着陆深度点的岩屑返出, 气测值往往会显著增大, 岩屑含砂量亦增多, 含油气的情况下, 岩屑滴照会有油气显示。随钻测井仪器距离钻头一般有12 m左右, 随着继续钻进, 着陆点的电测特征由泥岩转向含油砂岩, 自然伽马值减小, 电阻率值显著增大。这一系列参数变化综合表明钻头已进入目的油气层, 进而及时调整轨迹控制参数, 以保证按设计完成水平段的钻遇。

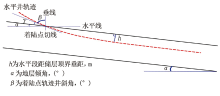

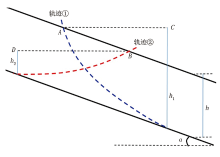

水平井着陆的成功与否, 主要取决于钻井轨迹在着陆点井斜角与目的储层地层倾角的关系, 即着陆后在不超过最大狗腿度情况下, 可通过井斜角调整实现水平段实钻轨迹与设计吻合。水平井地质导向过程中往往希望能够以最快的垂下深速度下探着陆点, 并且要求在着陆后能够在符合工程要求的狗腿度范围内调整至设计水平段轨迹, 意味着着陆点井斜角趋小(图3)。

实现着陆前以最快垂下深速度探层, 着陆后水平段轨迹在允许狗腿度范围内可调整至与设计吻合。当钻头位置轨迹井斜角满足γ > 0° 时, 着陆前轨迹将持续向目的层靠近, 进层后可调整至设计轨迹; 当钻头位置轨迹井斜角满足γ ≤ 0° 时, 着陆前轨迹平行或远离目的层顶界, 无法实现着陆。

在水平井着陆过程中需加密随钻资料的录取, 实时做好以下几点分析。(1)标志层的对比, “ 标志层” 位于目的层上方附近, 特征明显, 且发育较稳定, 可与邻井进行对比, 在钻井过程中能够及时发现, 通过“ 标志层” 的对比识别, 及时判断真实构造特征的变化及钻头与目的层的距离, 进而调整钻头位置井斜角, 着陆时能够达到合适的井斜角。(2)除“ 标志层” 对比之外, 根据随钻提供的实时资料, 结合邻井对比、地震轴精细追踪等技术, 对着陆点深度、地层井斜角持续分析预测, 并对地质模型进行校正。(3)利用地震属性、反演等资料对储层平面分布特征进行刻画, 尽可能避免着陆点位于储层变化点, 否则会严重影响地质导向技术人员的判断。

水平段油层钻遇率直接关系着水平井的产能, 在水平井水平段地质导向过程中, 应尽最大限度控制轨迹在油层最佳甜点位置穿行。水平段地质导向基本原则有以下几点:(1)水平段轨迹应保持平滑, 保障后期套管、筛管的顺利下入; (2)根据开发井网需求, 水平段长度控制合理, 保证井网结构合理; (3)纵横向物性变化较大的油藏, 应尽可能控制轨迹沿物性较好的层段穿行; (4)边底水油藏, 水平段轨迹应避开水线, 远离油水边界, 尽可能保持在油层顶部1/3位置。

依据钻井、录井、测井及地震资料综合判别轨迹出层情况, 其中钻时反应最快速, 其表示钻头进入另一种岩性引起的钻时变化, 提供的是钻头位置的实时数据。岩屑和气测特征是由井底返到地面所分析和监测的数据, 受迟到时间的影响, 不能代表当前钻头位置的数据。常规随钻测井一般与钻头间有12 m左右的盲区, 即实时测井数据较钻头位置延迟12 m。因此, 水平段地质导向应利用多资料协同分析、判断钻头在储层中的具体位置(表1)。

| 表1 钻头出入层钻、录、测井特征分类统计 |

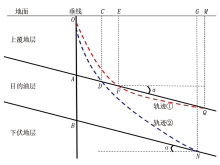

水平井设计过程中, 目的层倾角预测的准确度直接关系着水平井地质导向的难易程度。地下构造及储层时常会因地震资料精度、沉积微相的变化等原因造成与设计预测存在偏差, 因此在地质导向过程中, 依据现场实时录取的数据, 结合井震资料, 持续对地层倾角反复论证, 并及时对钻井轨迹进行调整、优化。假设沿下倾地层钻进, 地层等厚且地层倾角稳定。下面根据水平段钻出层情况分两种情形对地层倾角进行计算分析(图4):(1)进层后从目的层底出, 地层倾角α =arctan[(GN-AB-CD)/(OG-OC)], 其中GN为N点的垂深, AB为地层视垂厚, CD为D点的垂深, OG为轨迹N点的总位移, OC为轨迹D点的井轨迹总位移; (2)进层后从目的层顶出, 地层倾角α =arctan[(MQ-EF)/(OM-OE)], 其中MQ为Q点的垂深, EF为F点的垂深, OM为轨迹Q点的总位移, OE为轨迹F点的井轨迹总位移。

由于水平段轨迹沿不同产状的储层从底部穿出, 所产生的视垂厚不相同, 对储层厚度的变化易造成误判, 影响地质导向决策。

如图5所示, 当轨迹①沿从地层下倾方向出层, 其视垂厚h1较储层真实垂厚h大, 当轨迹②沿从地层上倾方向出层, 其视垂厚h2较储层真实垂厚h小。因此, 对于非水平产状地层, 应充分考虑到地层倾角对视垂厚的影响, 在地质导向过程中, 依据地层的真实地层倾角进行校正:(1)沿下倾方向出层情况, 轨迹①的真实垂厚为h1-ACtanα , 其中AC为井轨迹总位移; (2)沿上倾方向出层情况, 轨迹②的真实垂厚为h2+BDtanα , 其中BD为井轨迹总位移。

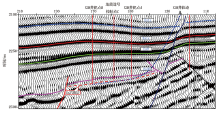

大港油区内周清庄油田沙三3砂体构造复杂, 储层单一, 砂体平均厚度在4~6 m, 通过精细的地质模型及剩余油分布规律论证, 确定实施水平井X 1H井。该井在模型论证阶段, 应用井震结合技术, 通过层位标定追踪确定水平段地层倾角为84.2° (图6)。为能够在地层倾角较大, 储层较薄的井区顺利完成水平井的地质导向, 在精细构造、储层分析的基础上, 在水平段轨迹的着陆点靶点A与末点靶点B间新增轨迹控制点, 确保实钻轨迹的可控性。

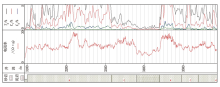

在水平段地质导向过程中, 密切关注钻井、录井和测井资料的变化, X 1H井在水平段钻进过程中, 受沉积微相、储层非均质性等因素影响, 电阻率、气测、岩屑等特征会出现异常变化, 如井深3 170 m和3 290 m附近电阻率曲线显著降低, 气测值也相应降低(图7), 但钻井岩屑分析仍为砂岩, 结合前述表1对应特征分析, 得出未出层而是钻遇层内非均质夹层的结论, 建议按原方案继续钻进, 电测特征逐渐变好。在水平井段地质导向控制过程中, 追踪标定地震轴, 每钻进10 m对地层倾角重新核实, 形成设计井轨迹系列优化、控制点, 在钻遇复杂情况时, 有依据性地分析钻头所处层内位置, 作出合理的调整对策, 保障X 1H井完成了水平段设计长度501 m, 优质储层钻遇率达到91%。

(1)在水平井适用性论证阶段, 充分应用井间精细对比、地震同相轴标定追踪等技术, 落实构造、储层、隔夹层及剩余油分布, 建立高精度地质三维模型, 针对储层优质甜点区进行水平段部署, 为实施过程的高精度地质导向奠定基础, 保障水平井顺利达到设计目标。

(2)针对地质导向技术, 分别从着陆和水平段导向两个阶段进行分析、论证, 基于模型建立地层倾角、储层厚度及最佳着陆井斜角的求取算法, 与传统地质导向方法相比, 融入了更多定量计算方法, 较大程度提高了地质导向精度。

(3)水平井地质导向技术在大港油区周清庄油田高地层倾角、薄油层实施多口水平井, 均获得90%以上油层钻遇率, X 1H井水平段达501 m, 取得了较好的经济效益。

编辑 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|