作者简介:彭超 工程师,1990年生,2014年毕业于东华理工大学资源勘查专业,2019年毕业于中国地质大学(北京)石油与天然气工程专业,获专业硕士学位,现在中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司从事石油地质工作。通信地址:300459 天津市滨海新区海川路渤海石油管理局C座806。电话:18522076690。E-mail:pengchao2@cnooc.com.cn

为了精准识别和评价垦利A区块沙三段低阻油层,提高随钻油层解释符合率,对该区沙三段低阻油层的成因及特点进行了系统性分析,并综合利用气测录井、地化录井等专项录井资料,创建了单位体积岩石甲烷含量与C1异常倍数识别图板、地化亮点与液态烃含量识别图板以及气测与地化综合识别图板,用于对该区沙三段低阻油层进行随钻识别评价,研究表明解释结果与地层取样结论一致,识别准确率达90%以上。该识别方法的成功应用,有效减少了研究区低阻油层的漏判、误判,并且对相似构造区块的随钻低阻油层识别具有一定的指导意义。

In order to accurately identify and evaluate Es3 low resistivity oil layers in KL A block and improve the interpretation coincidence rate of oil layers while drilling, the geneses and characteristics of Es3 low resistivity oil layers in this area are systematically researched. In addition, special mud logging data such as gas logging and geochemical logging were utilized to create identification charts of methane content per unit volume of rock and C1 abnormal multiple, geochemical bright spots and liquid hydrocarbon content, and comprehensive identification chart of gas logging and geochemical logging, they are used to identify and evaluate Es3 low resistivity oil layers in this area while drilling. The research shows that the interpretation results are consistent with the formation sampling conclusions, and the identification accuracy is over 90%. The successful application of this identification method effectively reduces missing judgment and misjudgment of low resistivity oil layers in the research area, and has some guiding significance to the identification of low resistivity oil layers while drilling in similar structural blocks.

低阻油层一般是指电阻增大率(油层电阻率与邻近水层电阻率之比)小于2或3的油层, 其成因较为复杂, 研究认为主要与沉积环境、构造因素、黏土矿物成分、地层水矿化度等因素相关[1], 而其低阻的特点很容易与水层混淆, 仅仅依靠测井手段识别解释低阻油层十分困难。在垦利A区块实施“ 优快” 勘探开发作业的背景下, 能否在现场准确识别低阻油层对研究区后期储层评价及开发具有重要意义, 而录井技术是获得油田勘探开发第一手资料的理想手段, 综合录井资料在随钻储层流体识别方面具有特殊优势。因此, 本文在系统分析研究区低阻油层成因的基础上, 探索利用气测录井、地化录井技术建立了三个随钻快速识别低阻油层的图板, 对于有效减少研究区低阻油层的漏判、误判, 提高随钻油层解释符合率, 以及对相似构造的区块随钻低阻油层识别具有一定的指导意义。

垦利A区块位于渤海南部海域(图1), 构造上处于莱州湾凹陷的南部斜坡带, 北、东两面紧邻莱州湾凹陷北洼和南次洼, 油源供给充足。主要目的层系为沙三段, 该区沙三段为辫状河三角洲沉积。储层岩性主要为粉砂岩及细砂岩, 孔隙度介于7.2%~16.5%之间, 渗透率介于2.9~10.6 mD之间, 属于中-低孔、低渗储层。根据研究区已钻10口井115个油层统计显示, 沙三段部分油层电阻率小于3 Ω · m (研究区沙三段水层电阻率一般为0.8~1.3 Ω · m ), 呈现出典型的低阻油层特征。

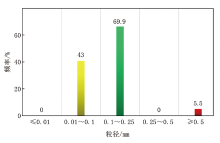

垦利A区块主要目的层沙三段沉积特征为辫状河三角洲沉积, 以水下分流河道沉积微相为主, 属于弱水动力环境。岩性组合为泥岩与粉砂岩、细砂岩及含砾细砂岩不等厚互层, 储层岩性以粉砂岩及细砂岩为主。由于岩性沉积物颗粒较细(图2), 分选差, 所形成的孔喉较小, 导致大量的束缚水被岩石吸附, 随着岩石中束缚水含量的增加, 地层束缚水饱和度逐渐增大, 造成了油层电阻率的降低。

构造方面研究区位于莱州湾凹陷南部斜坡带上, 为走滑断层与中部边界大断层共同控制的复杂断裂半背斜构造, 具有断层发育的特点。储层埋深为1 100~1 400 m, 地层压力较小、地层水在浅层渗透活跃, 地层存在水侵现象, 而且沙三段圈闭闭合幅度较小, 油柱高度低, 根据油气运移规律, 油气必须聚集到一定油柱高度后才能向上运移。由于研究区构造处于底部位, 油气在运移过程中驱油压力较小, 只能满足于大孔隙喉道, 而研究区储层细小喉道较多, 大部分喉道孔隙依然被地层水所占据, 造成储层含水饱和度较高, 含油饱和度偏低的现象[2], 最终导致低阻油层的产生。

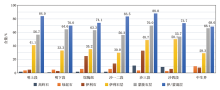

研究表明, 黏土矿物具有很强的吸附性、膨胀性以及阳离子交换性, 其中蒙脱石的阳离子交换能力最强, 达到80~150 mmol/100 g, 伊利石次之, 达到10~40 mmol/100 g, 受这两种矿物影响而形成的附加导电性最大[3]。

统计发现, 研究区沙三段黏土矿物中伊/蒙混层含量较高, 达到88.0%(图3), 根据黏土矿物附加导电作用, 目的层阳离子交换能力较高, 成岩过程中黏土矿物表面吸附大量的束缚水, 最终高束缚水饱和度造成了油层电阻率的降低。

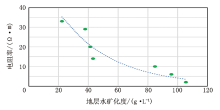

储层电阻率的高低与其地层水矿化度高低有着密切关系, 当储层岩性与物性相差较小时, 地层水矿化度越高, 油层电阻率就越低[4]。根据研究区地层水取样资料分析, 沙三段地层水矿化度介于22 458.83~95 821.85 mg/L之间, 属于 CaCl2 水型。因沙三段地层水矿化度较高, 导致其地层中电解质的浓度增加, 地层水导电能力变强, 从而导致了地层电阻率变低。图4表明, 研究区沙三段电阻率随地层水矿化度的逐渐增加而呈降低趋势, 最终形成低阻油层。

针对研究区低阻油层埋深较浅、厚度较薄、岩性粒度细、储层物性不理想等特点, 通过对该区低阻油层的成因分析, 并结合已钻井资料, 优选利用气测录井参数单位体积岩石甲烷含量与C1异常倍数, 地化亮点与地化录井参数液态烃含量(S1)以及岩石产油气潜量(Pg), 建立3个低阻油层录井识别图板, 为井场快速解释评价沙三段低阻油层提供合理依据。

通过对研究区已钻10口井的低阻油层、水层气测录井资料分析发现, 该区沙三段储层具有气体组分不全, C1较其他组分高的特点, 故优选出C1异常倍数、单位体积岩石甲烷含量进行交会分析。C1异常倍数即为储层C1含量与非储层或盖层C1含量的比值, C1异常倍数变化越明显, 说明储层内部压力越大, C1含量越高, 烃类越丰富, 储层含油气特征越明显[5]。单位体积岩石甲烷含量为钻头破碎单位体积岩石所产生的甲烷气体在常温常压下的体积数, 其值为:

C1x=

式中:C1x为单位体积岩石甲烷含量, L/L; a1为与脱气器单位时间所脱钻井液量及单位换算相关常量, 无量纲, 研究区一般取值为2; a2为不同钻井液体系中甲烷脱气效率的倒数, 无量纲, 研究区一般取值为1.44; t为钻时, min/m; Q为钻井液排量, L/min; C1为甲烷实测值, %; D为钻头直径, mm。

该计算方法可排除地层流体压力与钻时、钻井液排量、脱气器效率等非地层影响因素, 反映了地下单位体积岩石含气量的真实值, 是有效评价储层含油气性的重要参数, 具备很好的现场实用性[6]。

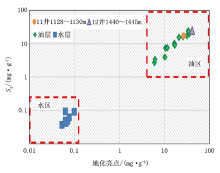

根据两参数交会落点(图5)可以看出, 研究区沙三段低阻油层、水层气测资料具有明显的区分特点, 识别标准如表1所示。

| 表1 垦利A区块沙三段气测敏感参数识别标准 |

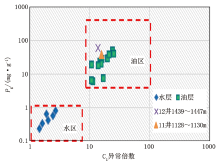

地化录井中的岩石热解技术对于储层流体评价具有良好的应用效果, 为了突出研究区低阻油层及水层的典型地化特征, 引入S1和地化亮点两个特征参数进行交会建立识别图板。S1即在90~300° C温度下检测到的单位质量岩石中热蒸发烃类的总含量, 主要为液态烃, 并可反映油质的类型[7]。

地化亮点用Pg(S1/S2)表示, 其中Pg=S0+S1+S2, 表示岩石的产油气潜量, 用来反映储层的含油气丰度; S1/S2表示岩石中轻组分占重组分的含量, 是用来突出油气层特征的主要地化参数[8]。两者结合可以更好地反映油气层的特征。

通过对研究区地化资料进行交会分析, 发现低阻油层和水层区分效果较好(图6), 识别标准见表2。

| 表2 垦利A区块沙三段地化敏感参数识别标准 |

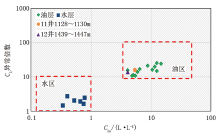

考虑到单一气测参数识别和单一地化参数识别存在的不准确性, 建立了研究区气测、地化录井数据库, 并将两种录井敏感参数组合建立图板, 经多组参数实验发现, 利用C1异常倍数和地化产油气潜量Pg所建立的识别图板能有效区分流体性质。据此, 将研究区低阻油层和水层气测、地化数据进行综合投点分析, 结果表明油、水区分特征明显(图7), 增强了录井参数识别的可靠性, 可供现场作业应用, 识别标准见表3。

| 表3 垦利A区块沙三段气测与地化敏感参数识别标准 |

垦利A区块低阻油层录井综合识别方法在研究区13口井中成功应用, 据统计现场低阻油层识别准确率达90%以上。在此识别成果的指导下, 有效减少了研究区低阻油层的漏判、误判, 而且对相似构造的油田随钻低阻油层识别具有一定的指导意义。以研究区11、12井为例, 对上述识别方法的应用情况进行分析说明。

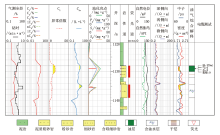

如图8所示, 11井显示层1 128~1 130 m井段位于沙三段, 岩性为粉砂岩, 荧光面积10%, D级, 滴照反应慢, 滴照颜色为乳白色。测井资料显示, 该层电阻率在1.2~2.3 Ω · m之间, 与研究区水层电阻率十分接近, 故无法利用电阻率区分该层流体性质。

本文尝试利用录井综合识别方法进行流体区分。该层气测组分不全, 以C1为主, 气测敏感参数C1异常倍数最大值为15.8, C1x最大值为5.4 L/L, 地化Pg最大值为37.58 mg/g, S1最大值为16.74 mg/g, 地化亮点值最大值为26.77 mg/g。经分别投点识别图板后, 该层三组敏感参数值均落在油区内(图5、图6、图7), 符合研究区油层特征。钻后在1 129 m处进行电缆测试取样分析, 取得油样320.00 mL, 证实该显示层为低阻油层, 录井解释成果与取样结论相符。

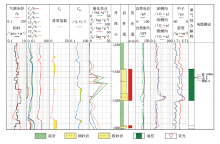

如图9所示, 该井显示层深度位于沙三段1 439~1 447 m处, 岩性为粉砂岩, 荧光面积40%, C级, 滴照反应慢-中速, 滴照颜色为乳白色。从录井曲线来看, 该层气体组分较全, 但1 440~1 445 m井段气测全烃形态不饱满, 与整套储层相比呈下降趋势。测井曲线显示, 显示层电阻率为1.6~2.7 Ω · m, 与底部高电阻细砂岩储层形成鲜明对比, 呈现水层曲线特征, 因此利用测井曲线无法直接确定该段流体性质。计算显示层录井敏感参数, 气测C1异常倍数最大值为13.8, C1x最大值为4.1 L/L, Pg最大值为59.00 mg/g, S1最大值为24.00 mg/g, 地化亮点参数最大值为41.49 mg/g。将优选参数分别在图板进行投点识别, 三组数据均显示该段为油层(图5、图6、图7)。

钻后在1 442 m处进行电缆测试取样分析, 取出油样1 490 mL, 验证该显示层为低阻油层, 录井解释成果与取样结论相符, 表明该低阻油层识别方法具有一定的可靠性和随钻实用性。

针对垦利A区块沙三段低阻油层开展系统性分析, 认为其主要成因有:(1)岩性颗粒较细, 形成孔喉较小, 导致地层束缚水饱和度增大; (2)研究区构造低、圈闭闭合幅度小, 导致油气在运移过程中驱油压力较小; (3)沙三段黏土矿物以伊/蒙混层为主, 使得地层附加导电能力增强; (4)高地层水矿化度增强地层水导电能力。

基于研究区低阻油层成因分析, 优选气测、地化录井敏感参数建立了单位体积岩石甲烷含量与C1异常倍数识别图板、地化亮点与S1识别图板以及气测与地化综合识别图板三个录井低阻油层解释评价标准, 现场识别成果与取样结论一致, 证明随钻识别低阻油层可靠性较高。对于有效减少研究区低阻油层的漏判、误判, 提高随钻录井油层解释符合率, 以及对相似构造区块随钻低阻油层识别具有一定的指导意义。

编辑 卜丽媛

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|