作者简介:李灵月 工程师,1986年生, 2019年毕业于中国石油大学(华东)地球物理学专业,现在大港油田公司第一采油厂地质研究所从事地层对比、储层研究、油藏工程方案编制等工作。通信地址:300280 天津市大港油田公司第一采油厂地质研究所。电话:(022)25966007。E-mail:lilyue@petrochina.com.cn

近年大港南区潜山勘探取得重大突破,但由于该区勘探程度低,各项资料少,流体性质识别难度大。通过测井、录井资料相结合,建立了深电阻率与中子密度交会孔隙度模型,烃湿度比与烃平衡比模型,轻烃比与中烃比、重烃比关系模型,形成了多模型相结合的流体性质评价方法,最终确定油气层的识别组合标准。应用该标准解释6口井,油气层的解释符合率达到81%以上,为储量评估和未来勘探部署提供了有力技术支撑。

In recent years, great breakthroughs have been made in buried hill exploration in Dagang south area, but due to the low degree of exploration and the lack of data in this area, it is difficult to identify fluid properties. By combining well logging and mud logging data, we establish the crossplot porosity model of deep resistivity and neutron density, the model of hydrocarbon humidity ratio and hydrocarbon equilibrium ratio, and the relationship model of light hydrocarbon ratio, medium hydrocarbon ratio and heavy hydrocarbon ratio, form a fluid property evaluation method combined with multiple models, and finally determine the identification combination standards of hydrocarbon reservoirs. Six wells were interpreted using these standards, and the coincidence rate of hydrocarbon reservoir interpretation is above 81%, providing strong technical support for reserve assessment and future exploration deployment.

近年来, 大港南区潜山重点开展石炭二叠系碎屑岩潜山成藏潜力研究, 部署了YG 1井、WT 1井及YG 2井, 在二叠系均获得高产工业气流, 标志着大港南区潜山油气藏勘探取得重大突破, 成为大港油田勘探突破新战场。由于该区潜山二叠系勘探程度低, 测井资料、储层物性资料和试油试采资料均较少, 常规单一的油气层识别标准难以建立, 油气层识别难度大。为解决这一难题, 本文首先通过岩心分析孔隙度刻度测井曲线, 然后结合试油资料, 初步建立油、气、水、干层识别电性标准和物性标准, 最后采用气测录井资料, 建立了油、气层识别组合标准。

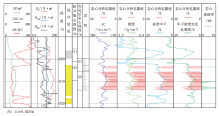

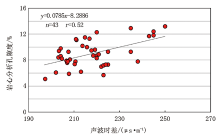

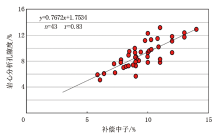

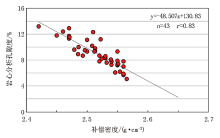

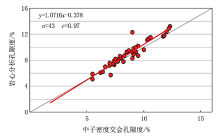

岩心分析的深度来自于钻井深度, 通常钻井的深度和测井曲线的深度是有误差的, 通过岩心分析资料刻度测井曲线, 需要通过岩心归位将岩心深度校正到测井深度, 建立岩心分析资料和测井资料之间的关系, 使利用测井资料解释的地质参数更为合理[1]。对大港南区2口取心井进行了系统的岩心归位, 例如:YG 2井岩心归位时, 整体下移了3.3 m(图1)。 在岩心归位的基础上, 读取岩心孔隙度对应的声波时差、补偿中子、补偿密度值, 然后建立关系图。图2、图3、图4分别为大港南区岩心孔隙度与声波时差、岩心孔隙度与补偿中子、岩心孔隙度与补偿密度关系模型; 图5为考虑到应用中子密度测井是对气层识别准确率最高的方式[2]后建立的岩心孔隙度与中子密度交会孔隙度关系模型。从模型可以看出:常规的声波时差、补偿中子、补偿密度与岩心孔隙度相关性较差, 模型中数据点比较分散; 中子密度交会孔隙度则与岩心孔隙度相关性较好, 两者相关系数r为0.97, 因而采用中子密度交会孔隙度符合本区测井资料实际情况。

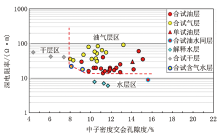

根据大港南区二叠系13口井39层的试油资料, 建立了中子密度交会孔隙度(ϕ )与深电阻率(Rt)的交会图板(图6), 初步确定大港南区二叠系油气层识别标准:Rt> 13 Ω · m, ϕ ≥ 8%。

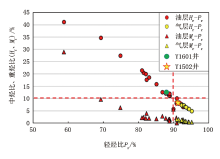

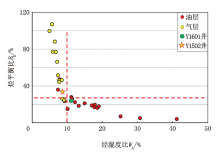

图6建立的油气层识别标准, 对于油气层与水层、干层的识别比较明显, 但对于油层与气层识别效果比较差。针对这个难题, 采用气测录井资料, 通过方法的优化, 实现油气层的识别。由于烃组分类型和含量与储层流体特征有直接的相关性[3, 4], 根据气组分, 首先把烃组分按照摩尔分数的大小分为三级(C1为轻烃, C2+C3为中烃, C4+C5为重烃)。油层、气层的各烃组分含量不同, 据此可以清楚地将凝析气层和油层区分开[5]。通过建立轻烃比与中烃比、重烃比关系模型(图7)和烃湿度比与烃平衡比关系模型(图8), 可以实现油层和气层的分区。

轻烃比Pr=C1/(C1+C2+C3+C4+C5)

中烃比Hr=(C2+C3)/C1

重烃比Mr=(C4+C5)/C1

从图7、图8可以看出油气层识别效果显著, 据此建立了大港南区二叠系油气层识别标准(表1)。

| 表1 大港南区二叠系油气层测录井识别标准 |

应用本文建立的二叠系测录井油气层识别标准, 对大港南区6口井18层的气层和油层进行了综合评价, 应用结果如表2所示, 油气层解释的符合率达到81%以上。

| 表2 大港南区二叠系部分井油气层识别评价结果分析 |

Y 1502井是一口探井, 储层深度3 477.6~3 485.2 m, 岩性为细砂岩, 见荧光、油迹显示, 深电阻率14 Ω · m, 中子密度交会孔隙度13.2%, 气测全烃73.8%, 气体组分的相对含量C1为50.9%, C2为2.7%, C3为1.3%, iC4为0.18%, nC4为0.47%, 无C5; 该层气测组分中轻烃比(Pr)91.4%, 中烃比(Hr)7.9%, 重烃比(Mr)1.5%, 依据建立的油气层识别标准, 落在气层区(图7), 解释为气层。试油(3 mm油嘴)表明, 产油4.15 t/d, 产气47 406 m3/d。

Y 1601井是一口探井, 储层深度3 688.4~3 692.0 m, 岩性为细砂岩, 见荧光、油迹显示, 深电阻率16 Ω · m, 中子密度交会孔隙度11.8%, 气测全烃4.7%, 该层气测组分中轻烃比(Pr)88.6%, 中烃比(Hr)11.4%, 重烃比(Mr)1.5%, 依据建立的油气层识别标准, 落在油层区(图7), 解释为油层。试油(3 mm油嘴)表明, 产油26.4 t/d。

(1)结合测井与录井资料提取油气层分析的敏感参数, 建立了油气层识别的测录井两步法, 对大港南区二叠系进行了系统的油气层评价, 明确了油气层响应特征, 建立了二叠系不同流体性质的分类标准。

(2)该方法实现了该地区探评井油气层的有效评价, 解释符合率达到81%, 同时也为大港南区二叠系油气储量预测和未来勘探部署提供了有力技术支撑。

编辑 王丽娟

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|