作者简介:张兵 工程师,1965年生,2011年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,现在大港油田公司科技信息处主要从事标准化管理工作。通信地址:300280 天津市滨海新区海滨街道大港油田公司科技信息处。电话:13032208516。E-mail:dg_zb@petrochina.com.cn

针对大港油田以开发单元为基础的复杂断块油藏精细描述工作中存在的地震断层解释精度差的问题,将地球物理技术应用到油藏精细描述中,以地质建模为基础,采用相干体资料处理技术对地震数据进行精细解释,在识别出主断层的基础上,进一步识别出细小断层,最终提高了地震断层解释精准度。

For the problem of poor seismic fault interpretation accuracy in the detailed description of the reservoirs in complex fault-block based on development block in Dagang Oilfield, geophysical technology is applied to the fine reservoir description. Based on geological modeling, the coherence cube data processing technology is used to fine interpret the seismic data. On the basis of identifying the major faults, further identify the small faults, and finally improve the accuracy of seismic fault interpretation.

近年来, 大港油田在复杂断块油藏精细描述工作中, 不断转变思路, 寻求突破, 在继承和完善已有研究成果的基础上, 加大了滚动扩边研究力度, 取得了一系列成果和现场转化经验[1, 2]。然而在以油藏为单元的地震断层解释结果方面精度较差, 造成这一现状的主要原因:一是油藏构造复杂, 断裂发育, 且地震资料品质差, 导致构造落实程度低; 二是研究区受特殊岩性影响造成孔店组目的层地震同相轴连续性极差, 反射杂乱, 严重影响了目的层构造解释及构造落实。针对上述问题, 将地球物理技术有效地应用到油藏精细描述中, 通过地质建模, 采用相干体资料处理技术对地震数据进行精细解释, 识别主断层, 精确解释细小断层, 提高了地震断层解释精准度。

大港油田风化店断块位于黄骅坳陷沧东次凹孔店构造带, 为枣园油田主体断块区, 主要含油层位为孔店组孔一段(Z 1、Z 2、Z 4等油组)、孔二段、中生界安山岩储层[3]。本文研究层位为孔店组孔一段、孔二段, 其中孔一段Z 1油组为扇三角洲前缘亚相沉积, Z 2油组为冲积扇辨状河亚相沉积, Z 4油组为扇三角洲平原亚相沉积, 孔二段储层为扇三角洲前缘亚相沉积[4]。孔一段储层以细-粗砂岩、粉砂岩等为主, 孔二段储层岩性则以细砂岩、次粉砂岩为主, 总体上储层岩性疏松, 胶结性比较差, 为岩性-构造油藏。油藏埋藏深度浅(1 200~2 900 m), 储层物性中等偏差, 原油性质高粘、高蜡, 属中、低渗重质油藏[5, 6]。

在进行地震资料解释之前, 需对地震资料品质进行评价, 一方面能够促使解释人员尽快熟悉地震资料, 另一方面可以提高解释人员对地震数据辨别真伪的能力, 从而提高解释成果的可靠性[7]。

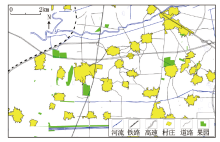

本区为地震勘探中典型的地表复杂区(图1), 存在地表布线困难, 障碍物多, 造成偏移距分布差异大、炮间能量不均等问题。通过对偏移距分布范围分析发现, 最小偏移距大都在600 m以内, 分布较均匀, 但部分物理点受障碍物分布影响无法正常布设, 最小偏移距较大, 造成浅层资料的缺失, 形成剖面浅层缺口现象; 同时受特殊地形如河道、村庄、油区等影响, 部分资料显示最大偏移距较小的在4 000 m以内, 一般的均在4 500 m左右, 造成地震数据体采集质量低的问题, 形成断层漂移的现象。

原始地震资料由于受到地表因素的影响, 存在较大的纵向和横向能量差异。地表接收条件造成炮与炮、道与道之间存在能量差异(图2); 药量不同造成炮间能量差异(图3); 空炮区、小药量区造成叠加剖面能量差异(图4)。

根据原始地震资料的单炮频率扫描及频谱分析得出, 各目的层组的优势频宽分别为:孔一段为5~50 Hz; 孔二段为5~45 Hz; 中生界优势频宽为5~30 Hz。对单炮资料的频率分析表明, 资料整体频带较窄, 目的层主频不高, 分辨率一般, 这对研究砂体发育情况及查清微幅构造等地质研究不利。

研究区现有的原始地震资料波组特征的层次性较差, 剖面上没有明显的界限, 断层附近地层倾向存在失真的现象, 新地震资料主要针对这些情况进行提频处理, 提高信噪比, 使其更有利于目的层段地震解释。对原始地震资料进行高频重建处理后, 把得到的高频成分与原始低频成分拼接, 最终得到高频的新地震资料。新地震资料频宽拓展11 Hz, 主频提高5 Hz, 使地震成果剖面有了明显的改善, 资料信噪比提高, 断点清晰, 层间信息更加丰富, 具体表现如下:一是资料整体信噪比有明显的提高, 同相轴连续性较好, 易于对比追踪, 波组特征明显; 二是浅、中、深层的分辨率均有不同程度的提高, 其浅层视主频达到40 Hz; 三是孔一段弱反射得到很好的恢复, 信噪比显著提高, 孔二段反射清晰, 与中生界接触关系清楚, 有利于较准确地描述岩性体变化范围及特征; 四是断点清晰, 断层归位较准确, 大断层(风化店、李天木、孔西)断点清楚, 小断层显示清晰, 波阻特征清楚, 为工区断裂系统研究及精细构造解释提供了可靠的依据; 五是资料的品质真实可信, 保持低频成分不变, 没有任何人为加强手段, 从始至终保持相对振幅处理。

通过新老地震资料品质对比可以看出(图6):一是老地震资料虽然同相轴连续性较好, 但波组特征的层次性较差, 剖面上没有明显的界限; 新资料的反射波组特征好于老地震剖面, 尤其馆陶组、孔店组及中生界地层反射特征更为清楚, 各组反射信噪比较高, 对比解释追踪性好, 各层组反映的接触关系清楚; 二是老地震资料因为断面波波散较大, 造成断层附近地层倾向失真的现象; 新地震资料处理结果断点更清楚, 断层归位准确, 浅中层、小断层断点清晰, 更有利于目的层段地震解释。

综合分析认为, 新地震资料更适合进行构造精细解释, 因此本次研究采用新地震资料。

(1)火山岩分布不均影响地震速度。风化店地区的火成岩分布范围很广, 从沙三段到孔三段、中生界都有分布, 而且其分布的层位、深度、厚度都在变化, 其中:Z 116井在孔一段的Z 4油组出现火山岩, 厚度为87 m; Z 1538井在孔二段1油组出现火山岩, 厚度为102 m; Z 47井在孔二段3油组出现火山岩, 厚度为132 m。由于火成岩的分布规律性较差, 厚度变化大, 直接影响到层位的标定及速度的确定。

(2)构造形态变化大影响地震速度。工区面积大, 跨越枣园、沈家铺两个开发区及中间过渡带, 构造复杂, 断层、圈闭类型多, 包括地垒块、地堑块、抬斜块以及斜坡带。由于同一时代地层埋藏的深浅差异较大, 直接影响到速度横向变化。

综合以上所述, 风化店断块地震速度规律性较差, 直接影响了资料处理的准确度及精度。如果对断层波阻特征及断点的归位等造成影响, 直接导致构造图的准确度。

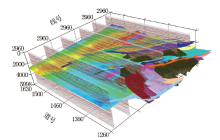

单一地震速度并不能解决所有井的时深转换问题, 最理想做法是对所有井进行地震速度标定, 但受测井曲线限制无法实现。因此, 选取部分有代表性的井进行标定, 建立多井标定速度模型, 进而建立时间域与深度域的关系桥梁[8, 9, 10]。速度模型更真实地反映了地下的地质结构, 提高了构造图的解释精度, 从图7可以看出, 火成岩的分布位置与模型中的位置基本一致。用地震速度模型的速度进行层位标定, 提高了井震吻合率, 从图8可以看出, 风化店地区的ZX 58井使用速度模型与本井单井速度对Z 5油组、K 21油组标定结果接近, 比全区仅用一个速度时井震吻合率更高。

最终, 针对本区油藏断层发育、构造复杂和层位埋深差异大的特点, 在开发区内以钻井资料为控制点, 采用层位控制法, 在开发区外采用层位沿目的层顶面提取对应的平均速度方法, 通过建立研究区高精度速度场进行变速成图, 有效提高了构造解释成果的精度及可靠性。

根据现有地震采集资料的分辨精度, 将识别出的断层进行精细地震解释, 先对地震剖面上识别出的主断层进行全方位解释, 完成主断层平面分布识别, 并在此基础上充分利用相关数据体、摩阻抗等资料进行细小断层解释, 提高断层解释精度。

地震断层解释技术包括常规地震数据体断层解释和应用叠后处理的相干数据体进行精细解释两种方法[11, 12]。叠后地震处理技术采用沿层相干数据体、相位等数据体资料, 基于地震数据体资料进行解释, 对识别出的主断层进行确认, 同时对小断层进行精细地震解释, 不仅提高了原有地震解释成果精度, 同时也提高了细小断层解释精度[13]。

基于地震数据的特点、地质规律和油气聚集成藏中断层的影响程度, 确定了大型断层和小型断层解释的基本原则。

对于大型断层, 即在地震剖面上断距超过半个相位, 并且与相轴的错断相对干脆, 剖面特性明确的断层。这种断层更易于解释, 因其断点位置、断距、断面产状等相关信息易于确定, 而识别和解释的标记则取决于同相轴的错断及硬拐弯等特性。

对于小型断层, 即在地震剖面上断距错断小于半个相位以下的小断层, 或有较大的扭曲, 但扭曲部位具有一定平滑过渡的断层。这种断层的解释结果往往会引起争议, 因此在进行平面组合时, 要充分利用各项技术措施、各种数据体、多角度进行仔细观察及可靠性分析, 最终确定合适的取舍。故采取多线、多数据体综合解释的技术措施(图9)。取不同的属性数据体, 并对发育该技术方法主要是在并列显示的多条解释窗口选小错断或微弱扭曲的相同位置进行连续的分析对比, 进而判定其平面的展布特征。若错断或扭曲平面延伸较大, 断裂分布具有较高的规律性和较高的横向稳定性, 则断裂向错断或者扭曲面逐步变化平缓, 从而可精确识别、解释细小和细微断层。

虽然该区地震资料品质差, 断层具有多解释性, 但完钻井多, 因此在本次构造解释过程中, 坚持井震结合的研究思路, 充分利用钻井资料, 达到精细解释构造的目的。如图10所示, 火成岩在不同区块所侵入的地层不同, 因此在地震剖面上相同的层位并非具有相同的反射。F 37-17井火成岩侵入至Z 5油组, F 38-20井和F 39-21井火成岩侵入至K 21油组的油页岩中, 造成油页岩在地震上不可识别, K 22油组顶界为火成岩形成的强反射下缘, 并由于火成岩的屏蔽作用, 下伏K 22油组的顶界为中-弱反射轴, 连续性差, 剖面上不好追踪, 导致同一剖面上K 22油组出现截然不同的反射特征, 存在对比地层缺失但地震反射轴依然连续的情况。在这种情况下, 要通过连续对比火成岩强反射的上下反射特征, 如果上下反射存在同相轴的扭曲, 且在不同属性体上都能够观察到的响应特征, 则可以解释穿地震轴的断层。

对于微小断裂, 充分利用反射轴特征、相干数据体, 多角度观察等技术, 将大断层合理延展, 小的反射扭曲、错断进行精细解释和可靠性分析。通过此种方法, 有效规避了火成岩侵入造成的影响, 并在K 22油页岩储层中, 识别出微小断裂12条, 微小断层的识别能力增强, 有效提高了断层解释精度。

在地震构造解释过程中, 要根据实际地质情况, 结合地震多剖面反射特征, 以地层对比为主要依据, 参考多属性体相应特征, 调节相应的地震解释方案, 以实现最终成果与实际情况吻合。

大港油田风化店断块位于黄骅坳陷沧东次凹孔店构造带, 为枣园油田主体断块区, 主要含油显示层位为孔店组孔一段Z 1、Z 2、Z 4等油组、孔二段、中生界安山岩储层。基于区域统层、油组精细对比, 通过叠后地震处理技术, 采用沿层相干数据体、相位等数据体资料, 对地震数据体资料进行解释, 对主断层进行识别确认, 同时对小断层进行精细地震解释。由此, 不仅提高了原有地震解释成果精度, 同时提高了细小断层解释精度。

编辑: 唐艳军

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|