作者简介:刘春锋 工程师,1989 年生,硕士,2014 年毕业于中国石油大学(北京)矿产普查与勘探专业,现在中海石油(中国)有限公司上海分公司从事油气勘探工作。通信地址:200335 上海市长宁区通协路388 号中海油大厦A615。电话:(021)22830603。E-mail:liuchf15@cnooc.com.cn

东海丽水凹陷北部发育西部潜山和东部潜山两大潜山带,二者圈闭成群成带分布,潜山与丽水凹陷生烃主洼中央深洼烃源岩直接对接,供烃窗口大,油气运移条件好,潜山上覆月桂峰组和灵峰组近千米的区域性泥岩盖层,储存条件好,成藏条件优越,但受制于已钻井资料偏少,潜山岩性类型和储层分布特征尚不明确,制约了潜山的勘探进展。通过对已钻井资料和地震资料综合分析,基于丽水凹陷潜山岩性识别及预测技术,采用储层反演、叠后多属性融合等方法建立了丽水凹陷潜山储层评价技术,实现了丽水凹陷北部潜山岩性和储层展布特征的预测,为潜山下一步勘探提供了较好的指导依据。

Two main buried hill belts named West and East are developed in the northern Lishui Sag,East China Sea and in which traps are distributed in groups and zones. The buried hills are directly in connection with the source rock of Central sag,the main hydrocarbon-generating sag in Lishui Sag,thus having the sufficient hydrocarbon supply and favourable condition of hydrocarbon migration. Additionally,the buried hills are overlapped by nearly a thousand meters of regional mudstone blanket of Yueguifeng Formation and Lingfeng Formation,therefore providing the hydrocarbon with good preservation condition. However,even with such excellent reservoir conditions,the lithology type and reservoir distribution characteristics of the buried hills are still unclear due to the limited drilling data,which restricts the further exploration for the buried hills. In this study,we prospectively established the technology of identification and prediction for the lithology of the buried hills in Lishui Sag through a comprehensive analysis of drilling data and seismic data,based on which the evaluation technology for buried hill reservoir was also set up by the methods of reservoir inversion and post-stack multi-attribute fusion. The technology established in our research realizes the prediction of the lithology of the buried hills and reservoir distribution in Lishui Sag and provides a valuable guiding basis for the next exploration of buried hills.

近年来, 潜山勘探逐渐成为国内外油气勘探的重要领域[1, 2, 3], 但是海上潜山勘探进展相对缓慢。自20世纪70年代开始, 借鉴陆上勘探经验, 渤海油田在近海以凸起潜山为主进行摸索和钻探, 但限于当时的技术条件和认识水平, 结果很不理想, 只发现一些小型含油构造。随着油气勘探程度的提高以及研究思路的转变, 渤海海域在渤中凹陷太古界潜山发现了千亿方大型整装凝析气田— — 渤中19-6气田[4, 5, 6, 7], 取得了潜山勘探的重大突破, 海上潜山油气藏的勘探重新受到关注。受渤海潜山勘探模式的启示, 结合丽水北洼区域成藏规律分析, 认为丽水凹陷北部潜山具备较大的勘探潜力, 研究区内发育西部潜山和东部潜山两大潜山带, 潜山圈闭成群、成带分布, 潜山与丽水凹陷生烃主洼中央深洼烃源岩直接对接, 供烃窗口大, 潜山上覆地层为月桂峰组和灵峰组近千米的区域性泥岩盖层, 储存条件好, 成藏条件极为有利, 但因目前已钻井资料偏少, 潜山岩性类型和储层分布特征尚不明确, 制约了潜山的勘探进展[8, 9, 10, 11, 12, 13]。通过综合运用一系列地质、地球物理等技术手段, 实现了丽水凹陷北部潜山岩性和储层展布特征的预测, 为下一步勘探提供较好的技术指导。

东海陆架盆地丽水凹陷位于中国东海大陆架的西南侧, 西接闽浙隆起, 东以雁荡低凸起与福州凹陷相隔, 北为渔山东低隆起的北部延伸段, 南与彭佳屿凹陷相邻, 总体呈北东– 西南方向展布, 面积约1.38 km2; 是中生代残留盆地基底之上叠合了新生代断陷的多旋回构造单元, 具典型的“ 东断西超” 箕状结构, 洼陷内呈现出洼隆相间的平面构造格局。古新统自下而上发育月桂峰组、灵峰组和明月峰组地层[14, 15, 16, 17, 18]。通过多年的勘探实践, 丽水凹陷已钻井13口, 发现了1个气田和5个含气构造, 主要的油气发现层系为古新统明月峰组和潜山顶部风化壳, 目前只有4口井钻遇古潜山, 其中东部潜山带3口, 西部潜山带1口, 各井在潜山顶部均见油气显示, 表明该区潜山勘探具备良好的前景。

本次研究区位于东海陆架盆地丽水凹陷北部, 区内发育西部潜山和东部潜山两大潜山带(图1), 成藏条件极为有利。

研究区潜山岩相分布规律复杂, 本文首先从已钻井数据出发鉴别该区可能存在的潜山岩性类型, 并通过地震相预测技术对潜山岩相分布进行初步定性预测, 在此基础上建立针对不同潜山岩相的岩石物理识别图板, 然后使用叠前弹性参数反演方法得到潜山岩相分布数据体, 进而实现研究区潜山岩性定量预测, 为下一步油气勘探提供指导。

截止目前, 丽水凹陷北部有4口井钻遇潜山, 已钻井揭示潜山岩性复杂多变, 其中偏北部的Wl-1井在2 983 m钻遇潜山花岗岩, 中部的Wl-2井在2 315 m钻遇潜山花岗片麻岩, 南部的Wl-3井在2 589 m钻遇潜山黑云母斜长片麻岩, 西北部的Wl-4井钻遇潜山花岗岩(图2)。平面上潜山岩性复杂多变给潜山岩性识别带来困难, 而潜山岩性识别对潜山目标评价意义重大。因此, 首先通过地震相预测技术来定性识别潜山岩性, 即将已钻井与地震相结合来判断不同潜山岩性分布规律, 明确研究区已钻井不同岩性组合的地震相特征:砂岩-花岗岩岩性组合的地震反射较弱, 为低频杂乱弱反射地震相; 花岗片麻岩和灰岩地震反射特征中等, 为低频连续中强振幅地震相反射特征; 泥岩-片麻岩组合地震反射强, 为高频强振幅杂乱地震反射特征(图3)。

针对这3种不同的岩性组合及其对应的地震响应特征, 根据波形聚类技术, 运用神经网络先进技术和方法对地震属性及所反映的地质特征进行分析解释, 最终实现地震道、多属性数据体等时窗层段内地震相自动划分。图4中聚类分析以不同颜色代表不同类型的反射特征, 颜色相近的区域更接近为同一岩相, 因而可以初步对潜山岩性进行定性识别。从波形聚类地震相分析平面图(图4a)可以看出, 区内东部潜山带以花岗片麻岩、片麻岩为主, 西部潜山带以花岗岩、花岗片麻岩为主(图4b), 预测成果与研究区区域认识较吻合。

由于地震相预测岩性受到地震资料参数处理方法等多种因素的制约, 潜山岩性预测往往准确度较低, 还需采用叠前反演定量预测技术来识别丽水凹陷北部潜山岩性及其分布特征。针对潜山不同岩性岩石物理参数分析发现:片麻岩为高密度、低声波时差、中高电阻率特征; 花岗岩为低密度、低声波时差、中高电阻率特征; 火山碎屑岩为中低密度、高自然伽马、中电阻率特征; 安山岩为低密度、低自然伽马、高声波时差、低电阻率特征。通过多个测井参数进行交会分析发现:密度曲线识别花岗岩、片麻岩效果较好, 表现为片麻岩密度最大, 平均密度为2.85 g/cm3; 其次是火山碎屑岩, 平均密度为2.63 g/cm3; 而花岗岩密度最小, 平均密度为2.58 g/cm3。因此, 使用研究区已钻井的密度、自然伽马(GR)曲线建立岩性识别图板(图5a), 从图板中可以看出, 密度大于2.75 g/cm3为片麻岩, 密度小于2.62 g/cm3为花岗岩, 介于二者之间的划分为花岗片麻岩。

由于密度曲线对潜山岩性具有较好的区分特征, 通过叠前反演方法得到密度数据体, 根据密度测井对岩相划分的区间值, 可以定量预测北部潜山岩相平面分布, 并取得了良好的岩性识别效果。通过已钻井对比发现, 密度反演结果与井上吻合较好, Wl-1井附近局部发育花岗岩, Wl-2井附近主要发育花岗片麻岩。从剖面纵向上可以看出, 剖面上潜山基岩主要以花岗片麻岩为主, 顶部局部区域发育花岗岩; 从平面上看, 潜山基岩主要以花岗片麻岩、片麻岩为主, 局部区域

发育花岗岩(图5b)。近年来新钻探井W1-4井证实钻遇潜山为花岗片麻岩, 验证了该方法的有效性以及该预测方法的可行性。

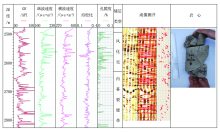

结合研究区西北部Wl-4井的成像测井和岩心数据分析来看, 研究区潜山储层可划分为两种类型:风化壳储层和潜山内幕裂缝储层。风化壳储层一般为距潜山顶面100 m以内的区域, 风化壳孔隙及裂缝为主要储集空间; 潜山内幕裂缝储层一般在距离顶面大于100 m的深度, 主要储集空间为裂缝。从成像测井等资料揭示的储层特征来看, 风化壳储层孔隙及裂缝明显比潜山内幕储层发育, 潜山内幕储层主要以构造裂缝为主(图6)。对于风化壳储层, 由于研究区有多口井钻遇潜山风化壳储层, 可以通过岩石物理分析来定量预测潜山风化壳储层, 风化壳储层表现为低纵波速度、低横波速度、低泊松比、低纵横波速度比的特征。而对于内幕裂缝储层, 由于目前缺乏已钻井资料, 只能通过地震预测技术来进行综合评价。

研究区有多口井钻遇潜山风化壳, 从已钻井的岩石物理分析结果来看, 波阻抗和孔隙度存在较好的相关性, 纵波阻抗可以较好地区分风化壳储层和非储层, 储层为低波阻抗特征(图7a), 因此可以利用纵波阻抗来预测风化壳储层分布情况。通过过Wl-2井的纵波阻抗剖面可以看出, 该方法对风化壳储层预测效果好, 东部潜山带风化壳储层发育程度要好于西部潜山带。从平面上看, 东部潜山带储层更发育, 厚度更大, 西部潜山带储层分布范围更广。储层发育程度可能与古地貌有关, 东部潜山带古地貌高于西部潜山带, 风化淋滤, 改造储层作用更强(图7b)。

由于研究区没有已钻井直接钻遇潜山内幕的地层, 对潜山内幕裂缝主要采用叠后地震几何属性的方法进行预测。通过调研发现, 叠后地震裂缝预测技术主要有方差体、曲率、蚂蚁体、倾角、对称、不连续属性等技术[19], 本次多属性裂缝定性分析采用蚂蚁体追踪、曲率分析、对称属性扫描等技术对潜山裂缝储层进行预测。

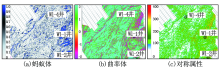

图8为丽水凹陷潜山不同裂缝预测方法的成果对比图, 从图中可以看出:蚂蚁体属性对中等尺度裂缝预测效果较好, 但受地震资料品质影响裂缝分布规律较差; 曲率属性与研究区北东向大断裂吻合度高, 表明该属性对大尺度裂缝预测效果较好; 对称属性对研究区微裂缝预测具有较好的效果, 但对中大尺度裂缝预测效果差。

3.3.1 蚂蚁追踪技术

蚂蚁追踪(Ant Tracking)技术是一种基于蚂蚁算法刻画地下断层和裂缝空间分布的技术, 该技术克服了传统地震解释的主观性, 保证了对井间裂缝和垂向裂缝描述的准确性, 在裂缝空间分布规律的描述上具有明显的优势, 可以有效检测大中尺度裂缝。

3.3.2 曲率属性检测裂缝技术

曲率属性(Curvature Property)反映了地层受构造应力挤压时层面的弯曲程度, 一般曲率越大, 张应力越大, 张裂缝也就越发育; 曲率属性与裂缝之间的关系反映了地层褶皱或弯曲变形时的受力过程。因此, 曲率属性异常与裂缝发育密切相关, 奠定了利用曲率属性进行裂缝检测的基础。

3.3.3 对称属性扫描技术

对称性(Symmetry)是人类视觉感知及许多自然结构的基本属性, 它经常以各种不同的意义出现在地质和地球物理学的研究中, 通过这种方法能够检测出地震信号的非对称性和非高斯性变化, 这种属性对地震振幅变化敏感, 它可以通过区分、统计不同尺度、不同形态的信号变化来反映和区分不同级别的构造(断层、裂缝)对地震信号产生的不同级别的影响。与几何属性相比, 它可以更清晰地揭示出临近地震道波形的细微变化。

3.3.4 叠后多属性融合技术

针对以上3种叠后属性裂缝预测成果的优缺点, 本文采用叠后多属性融合技术进行优化, 以期更加准确地实现研究区潜山储层裂缝预测。本次多属性融合技术主要是根据研究区裂缝发育的地质特征, 将前面裂缝预测的大尺度裂缝及小尺度裂缝预测数据体进行三维透视融合, 主要方法是以小尺度裂缝为背景, 叠合大尺度裂缝, 并在叠合后对大尺度裂缝进行透明显示, 同时根据不同属性的优缺点尝试不同的比例参数, 以期尽量突出不同属性的优点, 避免不同属性的缺点, 以此来实现最优的裂缝储层预测。从多属性融合预测成果来看, 潜山裂缝储层预测效果良好(图9), 预测的研究区裂缝主要以北东– 南西向为主, 与研究区大地构造应力场一致, 并且裂缝主要发育特征与研究区主要断裂分布特征一致, 符合研究区的构造断裂演化特征, 表明该技术具有较好的应用价值。

丽水凹陷北部发育西部和东部两大潜山带, 两大潜山带紧邻主生烃凹陷中央深洼, 通过断层与月桂峰组主力烃源岩段直接对接, 油气成藏条件十分有利。本文通过已钻井、测井岩石物理分析及地震属性、叠后多属性融合等技术实现了研究区潜山岩性、储层特征分布预测, 研究认为:

(1)丽水凹陷潜山岩性复杂, 主要发育花岗岩、花岗片麻岩、片麻岩, 其中东部潜山带以花岗片麻岩、片麻岩为主, 西部潜山带以花岗岩、花岗片麻岩为主。

(2)潜山发育两种类型储层, 风化壳储层和潜山内幕裂缝储层, 其中风化壳储层物性好, 且裂缝发育, 而潜山内幕储层较差, 主要为构造裂缝, 储层致密。

(3)形成了一套适合潜山不同储层的评价技术, 对于潜山风化壳储层通过波阻抗反演可以有效预测, 潜山内幕裂缝可以通过叠后多属性融合技术预测。

(编辑 孔宪青)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|