作者简介:李琰 工程师,1991年生,2014本科毕业于长江大学资源勘查工程专业,现在中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司主要从事海上油气田勘探开发随钻地质评价方面的研究工作。通信地址:300452 天津市滨海新区高新区海川路2121号海洋石油大厦A座。电话:15122825541。E-mail:liyan83@cnooc.com.cn

渤海浅层河流相油田存在储层薄、砂体相变快的特征,在水平井着陆过程中,由于目的层构造深度及砂体平面展布均存在很大的不确定性,同时受常规边界探测工具和常用预测方法能力的限制,水平井着陆难度很大。为了提高薄层水平井着陆的成功率引入超深边界探测法,以其远距离探测地层信息的能力在水平井着陆过程中辅助对目的层深度进行预判,从而实现主动导向调整。渤海K油田4-1区块内A井的成功应用证实了该方法的可靠性,在油藏地质条件复杂的河流相储层中该方法可以准确预测目的层位置,提高了水平井着陆成功率。

The shallow fluvial facies oil fields in Bohai Sea are characterized by thin reservoirs and rapid sand body facies change. During the landing process of horizontal wells, there are great uncertainties in the structural depth of target layers and the plane distribution of sand bodies, at the same time, the landing of horizontal well is very difficult because of the limitation of conventional boundary detection tools and common prediction methods. In order to improve the landing success rate of thin-layer horizontal wells, the ultra-deep boundary detection geological guidance method is introduced, and the depth of target layer is predicted by the ability of long-distance detection of formation information during horizontal well landing, to achieve proactive orientation adjustment. The successful application of A well in Bohai K Oilfield 4-1 zones proves this method can accurately predict the target layer position in fluvial facies reservoir with complex geologic conditions and improve the landing success rate of horizontal well.

位于渤海南部海域的K油田为近年来发现的一个新近系探明储量超过亿吨的整装、大型岩性油田, 是典型的复杂河流相油田, 具有主力砂体储层较薄, 砂体相变快的特点。水平井成功在目的层精确着陆, 可以为水平段轨迹在优质储层中顺利钻进提供保证, 使单井产量效益最大化。然而, 在水平井开发油气藏过程中, 地质资料录取具有滞后性, 并且受地震资料精度及工具能力的制约, 薄层砂体的分布预测存在很大的不确定性, 地层深度预测存在误差, 实钻目的层深度可能有较大变化, 导致错过或漏掉油气层, 给水平井着陆带来了巨大的困难和挑战[1]。本文以K油田4-1区块内A井为例, 采用超深边界探测地质导向技术, 对实时地质对比和地震认识进行校正, 在水平井着陆过程中辅助进行预见性决策, 使该井在薄油层中成功着陆, 为后续水平段的成功实施奠定基础, 也为该类复杂水平井成功着陆提供借鉴参考。

K油田4-1区块位于渤海南部海域莱北低凸起北部断阶带, 西北紧邻黄河口凹陷, 为受东西向伸展断层控制形成的断块构造, 主要含油层系为新近系明化镇组下段和馆陶组。研究区内主要含油层段的沉积相类型为曲流河辫状河沉积和浅水三角洲沉积。

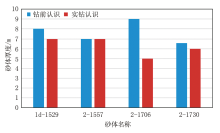

研究区块储层预测的挑战来自油层厚度薄, 单井钻遇整体的油层厚度为3~15 m, 油层总厚度平均为10 m, 主力油层段的厚度较薄[2], 主要体现在两个方面。(1)从探井已钻遇的各油组单砂层厚度来看, 明化镇组下段单砂层平均厚度为3.2~4 m, 砂岩平均百分含量为12.2%, 主力目的层段单砂层平均厚度为3.5 m, 砂岩平均百分含量为9.3%, 岩性剖面上常表现为砂泥岩互层的组合特征; 馆陶组储层整体较为发育, 砂体叠置连片分布, 主要目的层段单砂层平均厚度为7 m, 砂岩平均百分含量55.9%。(2)油田开发阶段实际钻探后发现, 油组内的储层累积厚度为4~18 m, 主力开发砂体储层实际厚度平均为6 m, 与钻前预测平均值7.5 m相比均有减薄(图1), 并且各成因单元的河道砂体规模都较小, 砂层厚度没有超过10 m, 薄互层砂体的单层厚度一般小于2 m, 横向对比性差, 储量动用率低[3, 4]。

在进行水平井着陆时通常采用井震结合对比的方式, 在前期区域地质研究成果的基础上, 通过对正钻井轨迹过路的地质信息与邻井进行比对, 判断当前轨迹到目的层顶部垂直距离的信息来控制井斜角度进行着陆。在较薄目的层水平井着陆过程中该方法具有几点局限性。

(1)目前海上开发井常采用随钻测井工具来快速反映所钻入地层的岩性和地层中流体性质, 并根据所钻的地层信息指导井眼轨迹调整, 由于工具的测量点距离钻头有一定的零长距离(约15 m), 实时反馈的测井信息具有一定的滞后性(图2)。同时, 海上油田广泛应用PDC钻头, 在钻进过程中会产生大量的粉末状岩屑, 岩屑颗粒粒径较小, 会对岩屑样判别的准确性和剖面的符合率造成较大的影响[5], 综合测录井判断具有一定的滞后性和多解性。

(2)目前海上油田的水平井地震资料常借用邻井的时深关系, 并以此为基础来进行相关的研究。然而, 由于水平井轨迹的横向位移比较大, 造成地层速度经常存在横向变化, 同时由于地震资料只有在分辨能力窗口内才能准确反映地质体的顶、底面和厚度, 受目前地震资料分辨率的限制, 这种横向变化较快的薄层储层的位置和厚度预测会变得更加困难[6]。

(3)在地层对比的过程中, 若标准岩性组合特征及特殊岩层不明显, 储层出现相变, 会造成地层对比困难[7], 着陆前通过地层对比和井斜数据进行地层视厚度确定及储层深度预测的误差较大。由于着陆前不存在较为明显的标志层位和特殊层位, 进入目的层前无论是在测井资料上还是录井资料上均无特别明显的响应特征。在此种情况下, 针对薄油层的着陆更为不易, 着陆过程中易对后续找层钻进方向的判断造成误导, 极易钻穿目的层或着陆在非目的层位置, 造成着陆失败[8]。

目前, 海上油田使用的主流探边工具有斯伦贝谢公司的PeriScope工具、贝克休斯公司的AziTrak工具、哈里伯顿公司的ADR工具和中海油服的DWPR探边工具。各专业公司的探边工具基本原理大同小异, 即利用电磁波来测量地层电阻率的测井方法。依据电磁波与介质相互作用原理, 对于固定的电磁场, 不同的地层由于其地质参数的差异, 对电磁场的响应也会不相同, 在地层边界处会出现电阻率变化, 通过检测电磁场的变化, 分析电磁场与井眼周围介质的相关关系, 就能够获得地层电性参数等相关信息[9, 10]。各公司常规探边工具参数对比见表1。

| 表1 各公司常规探边工具参数统计[11] |

通过对比可以发现, 常规的探边工具探测范围较小, 4家工具的理论最大探测深度也只有6.8 m左右。但是在实际实施过程中受井眼轨迹和地质条件等因素的影响, 实际探测深度效果并不会达到最佳的理论值, 只有当井斜角度较大, 井轨迹非常靠近储层边界的时候工具才能探测到[11]。加上目的层本身较薄并考虑工具的零长距离, 待工具有响应时再进行调整会明显滞后, 往往钻穿目的层导致着陆失败。

随着地质油藏环境的日趋复杂化, 对随钻工具的探测深度和反馈内容的要求也越来越高。超深边界探测方法和超深边界探测GeoSphere工具具有在超远距离发现油藏局部巨大构造变化的能力, 可以更准确地判断储层位置, 弥补常规方法和工具能力的短板, 实现薄储层的准确着陆。

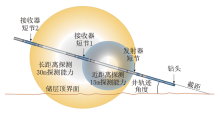

超深边界探测GeoSphere工具与常规边界探测工具相比, 其信号发射器和接收器不再是集成在一根短节上, 而是应用模块化设计思路, 由1个发射器短节和多个接收器短节(2~3个)组合而成, 其发射器短节包含一组倾斜的天线, 接收器短节包含3个方向的倾斜天线, 通过多频率(6个频率:2、6、12、24、48、96 kHz)与多间距的设置, 提取振幅与相位信号的线性组合来获取地层更多的方向性信息。当工具通过电阻率变化的地层时, 多组测量信息呈现出不同变化, 通过对反馈的测量数据进行反演, 能够探测到距井筒高达30 m半径范围内的地层电阻率特性, 从而实现对井筒周围地质油藏情况进行整体描绘的目的, 其探测距离远超出常规的边界探测工具(图3), 并且其探测精度也是地震数据无法比拟的。通过描绘更深范围内地层电阻率的特征, 在着陆的过程中可以进行预见性决策, 使实时钻井效果可以得到策略性的优化和改善, 在开发薄油层、复杂油层等方面具有良好的效果[12, 13, 14]。

| 图3 超深边界探测GeoSphere工具示意(据文献[1]修改) |

A井钻前设计的目的层位为馆陶组2-1730砂体, 目的层厚度约13 m。已钻井证实2-1706砂体实际层顶变深近7 m, 本井目的层位于2-1706砂体下部, 同样存在变深风险, 此时剩余油层厚度仅为6 m。综合邻井对比和地震资料判断, 目的层上部砂体基本不连续, 在目的层顶附近没有明显的标志层, 通过简单地层对比无法预测目的层顶面深度。由于目的层深度的不确定性加上储层下部为含水层, 着陆时需控制好入层井斜角度和深度, 避免过深导致油柱高度过低, 本井着陆风险较高。

由于本井目的层上部没有明显标志层且目的层厚度较薄, 在着陆过程中根据随钻提供的实时资料, 结合邻井对比、地震轴精细追踪等技术, 对着陆点深度、地层井斜角持续分析预测[15], 并利用超深边界探测方法对地质模型进行校正。利用其可以超深探测地层信息的能力, 按84° ~86° 井斜钻进找层, 若未探测到目的层, 则继续稳斜找层, 若探测到目的层, 为保证油柱高度则全力增斜至90° 着陆。

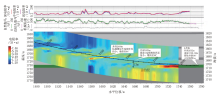

A井着陆段地质导向模型如图4所示, 钻进至井段2 450~2 470 m时, 钻遇一套不连续的薄差砂体, 综合地震资料分析认为, 该砂体为目的层2-1730砂体顶部的2-1706砂体, 并且当前已穿过该薄层砂体, 下部已无明显标志层, 再进入储层即为目的层。考虑当前实钻井斜小, 该井轨迹由储层边部进入储层内部, 因目的层较薄, 若井斜角过小再增斜可能导致油柱高度不够, 决定增斜至84° 稳斜找层, 待超深边界探测工具有储层响应特征时再提前增斜。钻进至井深2 560 m(垂深1 720 m)时, 轨迹井斜已增至84° , 由于工具零长为36 m左右, 在井深为2 524 m(垂深为1 717 m)时, 超深边界探测方法垂深提前13 m探测到在轨迹下部有高阻边界, 分析认为已达目的层顶部, 位于垂深1 730 m左右, 此时全力增斜至90° 钻进, 最终在井深2 632 m成功着陆。实钻目的层顶垂深为1 730.82 m, 与超深边界探测方法预测的目的层顶部深度基本一致, 预测误差较小, 此时轨迹入层深度仅为1 m, 最大限度地保证了储层油柱高度, 满足了该井后续水平段的实施要求。

通过利用超深边界探测方法在着陆时提供的地质导向模型对水平段轨迹进行优化和校正, 使该井的水平段顺利实施完成, 实际钻遇砂岩长度300 m, 油层长度300 m, 油层钻遇率为100%, 且整体水平段轨迹距顶边界1 m左右, 剩余约5 m油柱高度。该井钻前设计产油135 m3/d, 投产后产油200 m3/d, 超钻前设计, 达到了预期的目的。

(1)K油田4-1区块为典型的复杂河流相油田, 主力油层段较薄, 对着陆深度的预测和入层的位置提出了极高的要求, 因此常规方法和工具能力已无法保障薄储层水平井着陆的成功率。

(2)通过在A井着陆段的成功应用证实, 超深边界探测法可以有效指导河流相储层着陆段导向钻井。该方法能够提前预测出目的储层的位置, 并及时对轨迹进行调整优化, 可以实现在着陆段的主动导向调整。

(3)针对储层较薄、油柱高度较低等对轨迹着陆入层深度有严苛要求的水平井, 可以参考超深边界探测方法提供的地质导向模型做到预见性决策, 提前进行井轨迹的调整, 提前控制轨迹以合适的井斜角度和入层深度着陆。

(4)通过A井成功应用表明, 在疑难水平井着陆的过程中利用超深边界探测方法, 结合地质对比和地震资料分析, 进行实时井轨迹校正, 决策着陆和控制井筒轨迹, 可以有效地提高薄储层水平井着陆的成功率。该方法也可为其他类似水平井的着陆提供借鉴参照。

编辑 张鑫

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|